21세기 창작판소리의 성과와 과제

205

21세기 창작판소리의 성과와 과제

박성환 국립창극단, 중고제판소리연구원 대표, 이화여대 강사

1. 2000년대 창작판소리 활성화의 배경

2. 창작주체와 소리판

1) 창작 주체

2) 창작판소리 소리판

3. 특징

4. 문제점과 개선방안

5. 새로운 시도들

1) <바리데기바리공주>

2) <사천가>

3) 억척가

6. 맺는 말

국문초록

2000년대 들어서면서 국악전반에 걸쳐 새로운 창작을 통한 전통의 대중화가 큰 화

두가 되고

, 기존의 선법과 장단, 발성까지 일탈에 가까운 변모 마저도 포용하는 사회

적 분위기 속에 소위 퓨전국악과 창작판소리가 활발히 공연되었다

.

이 시기 창작판소리를 공연했던 주요 소리꾼들의 연령대는

20~40대로 대학과 대학

원과정을 마친 전공자들과 마당극등 문화운동을 했던 소리꾼들이 주류를 이루었다

.

이들 젊은 소리꾼들은 몇몇이 모여 공연단체를 만들기도 했는데 대표적으로

뺷소리

여세

뺸

, 뺷타루뺸, 뺷바닥소리뺸 등이 있다.

이시기 창작판소리의 특징을 대변할 수 있는 창작판소리 활성화의 기폭제역할을 한

206

제14호

작품으로는 이덕인의

<아빠의 벌금>, 박태오의 <스타 크래프트>, 김명자의 <수퍼댁

씨름 출전기

>등이 있다. 동시대 대중이 실제 경험하고 있는 생활속 이야기를 재미있

고 생생하게 표현하여 큰 인기를 누렸는데

, 그 외에도 박성환의 <대고구려>를 비롯하

여 이자람의

<사천가>등 30여 명의 소리꾼이 100여 편의 창작 판소리를 공연하였다.

이 시기 창작판소리의 특징은 첫째

, 대학에서 판소리를 전공한 젊은 실기자들이 창

작의 주체로 참여하여 이전에 판소리를 지켜온 전통의 소리꾼들보다 폭넓은 시각을

갖고 시대의 변화에 민감하게 대응하려는 노력의 결과로 창작의 소재와 주제가 폭

발적으로 다양해졌다

.

둘째

, 어린이들을 위한 창작판소리가 만들어지는 등 유통과 저변확대를 위해 특정

수용자층을 겨냥한 전략적인 창작활동이 두드러진 점이다

.

셋째

, 사설의 문체가 대체로 현실에서 쓰는 생활어나 어린이들이 이해할 수 있는 쉬

운말로 구성되어 있어 전달력이 좋다

.

넷째

, 이 시기 창작판소리는 닫힌 무대를 벗어나서 마당이나 거리에서 열린 퍼포먼

스로 즉흥성과 현장성이 많이 가미된 형태로 공연된다는 점이다

.

다섯째

, 이 시기 창작판소리들은 현대적인 요소들의 혼입으로 인해 강한 실험성과

신기성을 띠면서 전통 판소리의 자장으로부터 멀리 벗어나 있고 내용과 형식에 있

어 그 수준이 높지 않다는 점이다

.

2000년대 소위 또랑광대들이 행했던 작품들은 보다 흥미롭고 다양한 소재와 가벼운

주제에 경도되다시피하여 대중의 관심을 획득하였다하나 이는 일시적인 현상이요

,

두 번 다시 보고 듣기에는 별반 가치가 없는 소모품으로 전락할 수 있다

.

창작판소리의 발전을 위하여 먼저 소재나 주제에 있어 동시대성을 획득하면서도 판

소리다운 아름다운 문체와 문학적 언어를 구사하는 것은 이면에 맞는 좋은 소리를

짜기 위한 기본 토대이다

.

작창에 있어서도 전통

5바탕에서 흔히 나오는 곡조를 비슷한 정서가 담긴 창작사설

에 그대로 덧씌워 작창하는 것이 아니라 독창적인 작곡을 통해 새로운 더늠들이 개

21세기 창작판소리의 성과와 과제

207

발되어야 한다

.

반주형태도

1인구연창에 1인 고수의 북연주로 그치지 않고 좀 더 다양한 반주와 극

적 효과를 구사하는 것도 적극적으로 개발해야 한다

.

연행에 있어서도

‘판소리는 판놀음이다’라는 주장이 지나쳐 주요 구성 요소인 음악

성이 차치되어서는 안된다

.

결국 전통판소리의 원리와 실체를 파악하여 익히고

, 사설, 작창, 작곡, 연행에 있어

서 각분야 전문역량의 힘을 합쳐 보다 전문성이 집약된 형태로 창작판소리를 개발

해 나갈 필요가 있는 것이다

.

2000년대 창작판소리의 활성화는 매우 수구적인 판소리계에 금기처럼 여겨지던 창

작이 가능하고 의미있는 일이라는 인식의 전환과 토대를 마련하는 계기가 되었다

.

전통 판소리가 많은 이들의 손과 입을 거쳐 적층된 문학과 음악

, 연희의 복합체로서

오랜 시간 갈고 닦아진 결과로 훌륭한 예술이 되었듯이 창작판소리도 이제 그 내용

과 형식을 더 다듬고 닦아야하는 시기이다

. 새로운 소리들이 계속해서 출현하는 가

운데 참신한 시도와 용감한 모험으로써 의미를 부여하는 것에 그치지 않고 문학적

,

음악적

, 연행적인 면에서 완성도를 쌓아가고 보편적인 의미와 가치를 대중 속에서

획득할 수 있도록 지속적인 노력과 관심이 필요하다

.

주제어

창작판소리, 판소리, 작창, 공연, 연행, 사설, 문체, 반주

208

제14호

1. 2000년대 창작판소리 활성화의 배경

1980년대 몇몇 대학에서 국악과를 만들고 여기에 판소리 전공자를

선발하였다

. 그들이 대학을 졸업하고 활동을 펼치기 시작하여 이제는

자기들의 영역을 만들고 이를 바탕으로 본격적인 활동을 전개해 나가

기 시작하는 시점이 바로

2000년 이후인데, 이때 창작판소리는 그전 시

기와 달리 매우 많이 만들어지고 판을 형성하게 되었다

. 대학에서 판소

리를 전공한 전문 소리꾼들이 앞으로 판소리가 살아남기 위해서는 새

로운 판소리가 필요하다는 것을 인식하였던 결과로

2000년대 초반 짧

은 기간에

20여 편 이상의 창작판소리가 창작되어 불려졌다.1 여기에

는

1990년대 들어서면서 국악전반에 걸쳐 새로운 창작과 대중화를 향

한 변화의 움직임이 크게 유행하고 있었고

, 기존의 선법과 장단, 음색

까지도 과감히 변모를 꾀하는 일탈마저도 포용하는 커다란 움직임들

1 적게는 10여 년에서 많게는 20년 가까운 세월을 판소리 전공하나에 매달려왔던 전공자

들에게 졸업 후 사회속에서 자신의 예술적 존재감을 드러낼 수 있는 방법은 매우 어렵기

만 하다

. 소수의 경우를 제외하고는 얼마 안되는 수입을 위해 강습자리를 전전하거나 아

르바이트로 생활비를 마련하고 언제 어떻게 쓰일지 모르는 판소리는 순전히

‘저하기 나

름

’에 매어져 대부분의 경우 일년에 몇 번 있는 공연에 목을 매고 기다리거나 전공에 대한

회의로 세월을 보낼 수 밖에 없는 환경이다

. 기성의 무대는 전통판소리에 대한 탁월한 능

력의 소유자만을 원하고 있어 졸업을 하고 대학원을 나온들 설자리가 변변치 않은 것이

또한 이 시기 대학 졸업자들의 일반적인 실정이다

. 갈수록 판소리에 대한 대중의 관심이

사라지고 있는 요즘

, 알아듣기 힘들고 고리타분하게 느껴지는 전통소리는 극히 소수의

마니아층을 제외하고는 호응을 얻기 힘들어 갈수록 무대가 사라지고 있고

, 대중은 외면

하게 되어 이를 극복하기위한 방안 즉

, 대중과의 접촉면을 넓히고 이해를 돕고 공감을 일

으키기 위한 실천적 방안으로 청중과 공감할 수 있는 새로운 이야기들을 소리로 만들고

자 하는 의지가 생겨나고 각각 다양한 노력들을 폭발적으로 전개한 시기가 바로

2000년

대 초반 봇물처럼 터지던 창작판소리 활성화의 시대이다

.

21세기 창작판소리의 성과와 과제

209

이 대세를 이루는 소위 퓨전국악시대였다

. 비교적 무용이나 음악분야

보다 더디 시작 된 편으로 볼 수 있는

2000년대 신세대 소리꾼들의 새

로운 판소리에 대한 모색은 자발적이면서 동시에 국악계 전반

, 특히 대

중매체와 국악축제등을 통한 대중화전략으로써 창작이 적극적으로 추

동된 시대로 볼 수 있다

.

판소리 창작과 확대의 노력은 어느 시대이고 판소리

, 국극, 창극, 소

리극 등으로 다양하게 존재해 왔다

. 하지만 2000년대 초에 불어닥친 창

작판소리의 활성화현상은 바로 이러한 시대적 상황과 맞물린 대학전

공자들의 대거 참여와 다양한 시도의 결과로써 기존 판소리의 소재나

주제를 확장시키고 음악적인 측면에서도 다른 영역을 접목시키는 등

새로운 판을 만들어 연행방식에 큰 변화를 시도하기도 하였다

.

2. 창작주체와 소리판

1)

창작 주체

이시기 창작판소리를 공연했던 주요 소리꾼들의 연령대는

20~40대

로 대체로 대학과 대학원과정을 마친 전공자들과 마당극등 문화운동

을 했던 소리꾼들이 주류를 이루고 있다

. 이들 젊은 소리꾼들은 몇몇이

210

제14호

모여 공연단체를 만들기도 했는데

뺷소리여세뺸

,2 뺷타루뺸,3 뺷바닥소리뺸4

등이 대표적인 활동단체이다

.

이시기 창작판소리의 특징을 대변할 수 있는 창작판소리 활성화의

기폭제역할을 한 주인공은

<스타대전>이라는 창작판소리를 부른 박태

오와

<수퍼댁 씨름 출전기>를 부른 김명자이다. 박태오의 <스타대전-

저그 초반러쉬 대목

>은 인터넷게임 스타크래프트를 소재로 한 작품이

다

. 이 <스타대전>은 판소리 <적벽가>를 차용해서 만든 창작판소리이

다

. 박태오는 전북대 국악과를 졸업한 전문 소리꾼으로서 이 소리를 만

들기 위해 스타크래프트를 배우러 게임방에서 많은 시간을 보냈다고

한다

.5 그는 이 <스타대전>을 부른데 있어 복장을 영화 <매트리스>에

나온 주인공의 복장을 함으로서 창작판소리가 추구해야 할 방향성을

제시하였다

. 김명자의 <수퍼댁 씨름대회 출전기>는 주부들이 갖고 싶

2 소리여세는 판소리 연구가 배연형을 중심으로 이규호, 박성환, 김수미, 정유숙 등이 참

가한 판소리 이론과 특히 유성기음반을 통한 고제판소리 연구

, 고제판소리 복원공연등

을 해온 단체이다

. 소극장과 생활공간을 중심으로 여러차례 공연을 통해 전통5바탕 소

리와 고제복원판소리 공연을 벌였으며 논의의 과정 속에서 창작에 대한 모색이 이루어

져 회원들의 개별창작이 다수 이루어져왔다

.

3 타루는 판소리전공 졸업생들이 이자람을 중심으로 모여 만든 소리극 공연단체이다. 전

통에 기반을 둔 마당극 형태로 창작판소리를 극화시켜왔다

. 2002년 4월 <바퀴벌레 약사

의사

>를 공연했고 이 초연작품은 큰 반향을 일으켜서 이후 과천마당극축제 등에서 재공

연 되었다

. 집단적으로는 마당극과 같은 소리극을 지향하고 있지만 개인적으로는 창작

판소리 작품을 발표해서 주목을 받은 이자람과 박지영등이 있다

.

4 바닥소리는 최용석과 조정래등을 중심으로 “밑바닥 백성들의 삶과 역사의 소리”를하는

집단으로써

“판소리의 자유로운 창작, 공연활동, 연구를 통해 백성들의 삶속에 꽃피는

창작판소리 문화공동체를 일군다

”는 것을 목표로 활발한 창작과 공연활동을 하고 있다.

자체적인 창작과 공연활동을 통해 판소리외에 창작민요와 창작소리극활동에도 적극 나

서고 있다

.

5 윤중강, 「판소리의 유쾌한 이단아, 대중에게 손내밀다-판소리를 살리는 창작판소리」,

뺷문화예술지뺸, 한국문화예술진흥원, 2003.7, 49쪽.

21세기 창작판소리의 성과와 과제

211

어 하는 김치냉장고를 타기 위해 씨름대회에 출전한 한 주부의 모습을

재미있게 전개해 가고 있다

. 김명자는 연극인으로서 판소리를 배워 새

로운 판소리를 만들어냈다

.

이 두사람과 같이 또랑광대 콘테스트 참석자를 비롯한 젊은소리꾼

과 광대들은

‘전국또랑광대협의회’를 조직하여 판소리운동에 더욱 조

직적으로 나서게 되었고 해마다

10편 내외의 신작이 발표되었는데 김

명자의

<슈퍼마징가며느리>와 과자나라와 아이스크림나라 간의 싸움

을 소재로 한 작품으로 어린이들의 눈높이에 맞추어 내용을 전개하고

있는 박지영의

<과자가>, 정대호의 <우리집강아지뭉치이야기>와 <은

혜갚은까치

>, 김지희의<쌀타령>, 이일규의 <선녀와나무꾼>과 <정자

의꿈

>, 신설희의<나라구한방귀며느리>등은 대회 이후에도 몇 차례 공

연이 이루어질정도의 재미를 갖춘 작품들이었다

.6

박성환이 사설을 쓰고 이덕인이 소리를 한

<아빠의벌금>, <꾀쟁이

막동이

>, 최동현의 주도로 이루어진 <서동가>, 신동흔 또한 김유정의

작품을 바탕으로 한 창작판소리

<봄․봄>의 사설을 쓰기도했다.7 신동

흔은 대학생들과 함께 창작사설을 만드는 작업을 시도하기도 했는데

,

그 작업과의 일정한 관련속에 김명자의

<대추씨영감난리났네>가 탄생

하기도 했다

.8

6 신동흔, 「창작판소리의 길과 <바리데기 바리공주>」, 뺷판소리연구뺸 제30집, 판소리학회,

2010, 223~224쪽.

7 김유정, 신동흔 각색, 「창작판소리<봄․봄> , 김유정문학촌, 뺷김유정문학의 재조명뺸,

소명출판

, 2008, 이 작품은 2008년 봄 김유정 탄생 백주년 기념행사에서 창극형태로 각색

되어 무대에 올려졌다

.

이 작품은

2008년 봄김유정 탄생 백주년기념행사에서 창극형태로 각색되어 무대에 올려

졌다

.

212

제14호

눈에 띄는 창작판소리 전문단체로

‘바닥소리’는 현재 최용석, 조정희,

고관우

, 조정래, 류수곤, 박은정, 현미, 신설희, 김문희, 한혜선, 신정혜,

조현숙 등이 구성원으로 함께하고 있으며

, <토끼와거북이>, <햇님달

님

>, <스마트폭탄가>, <나라구한 방귀며느리> 같은 작품외에 <강아지

똥

>, <내다리내놔>, <쥐왕의몰락기> 같은 흥미로운 판소리 작품과 창작

민요

<우리의 승리방아>와 <여러아리랑>, <이사가는 날>, 창작소리극

<닭들의 꿈>과 <닭들의 꿈, 날다> 같은 작품을 만들어 공연에 올렸다.9

김정은의

<혹부리 영감>, 류수곤의 <햇님달님>, 정유숙의 <눈먼부

엉이

>, 최용석․박애리의 <토끼와 거북이> 등은 전래동화나 소설에서

소재를 선택한 것으로 어린이들을 위한 창작판소리라고 할 수 있다

.

이규호의

<똥바다 미국버전>은 임진택이 부른 바 있는 김지하 원작

<똥바다>를 개작한 것이다. 미국대통령 조지부시를 주인공으로 내세

워 미국의 제국주의적 행태를 신랄하게 풍자한 것이다

.

박성환의

<백두산 다람쥐>는 일종의 우화적인 작품으로 우리 민족

을 백두산다람쥐

, 미국을 늑대로 상정하여 북한의 핵위기와 관련한 국

제정세

, 북미간의 대립상을 풍자하고 다람쥐를 해치려던 늑대가 도리

어 숲속의 나약한 동물들에게 포위당하게 되자 다람쥐와의 화해로 서

로 평화롭게 잘 살게 되었다는 내용의 작품이다

. <미선이와 효순이를

위한 추모가

>는 2002년 여름 미군장갑차에 치여 죽음을 당한 미선이와

효순이의 원혼을 달래는 내용으로 되어있는 작품이다

.

8 이 작품은 2008년에 건국대 강의시간에 사설과 공연의 첫선을 보인 뒤 학생들의 의견을

수렴하면서 보완작업이 이루어져 현재와 같은 모습을 갖추게 되었다

.

9 신동흔, 앞의 글, 225~226쪽.

21세기 창작판소리의 성과와 과제

213

이덕인의

<아빠의 벌금>은 소시민적 삶을 살아가는 이우연이라는

주인공이 안전벨트 미착용으로 벌금을 물게 되자 이 문제를 해결하려

다가 도리어 더 많은 벌금을 물게되어 감옥까지 가게 된다는 실화를 바

탕으로 박성환이 사설을 쓴 작품으로 우리시대 소시민의 꿈과 아픔을

잘 구현한 작품이다

.

조정희는

‘판소리 모노드라마’를 내건 <바리데기 바리공주>를 발표

했는데

1인 구연의 판소리 형식을 취하면서도 1시간반 이상에 걸쳐 연

행이 이어지는 대작이었다

.

이자람의 창작판소리

<구지가>는 지구와 정반대의 행성을 등장시켜

현재 지구가 가지고 있는 여성문제를 표현하고 있다

. 최근 브레히트 원

작의 희곡 두편을 각색한

<사천가>와 <억척가>는 큰 호응 속에 공연되

었다

.10

2)

창작판소리 소리판

창작활동 속에 아무리 좋은 작품이 생산된다하더라도 그 작품을 대

중속에 펼쳐내 줄 수 있는 공연의 장이 마련되지 않고서는 고립된 개인

의 자위적인 모색으로 그치고 만다

. 더욱이 소외되어있고 대중으로부

터 멀어져있는 판소리의 창작물에 있어서야 더 말할 나위가 없다

. 2000

10

이외에도 창작판소리작품 활동을 하고 있는 소리꾼과 작가들이 다수 존재하지만 지면관

계상 생략한다

.

214

제14호

년대 개별적으로 이루어지고 있던 창작판소리의 폭발적 증가와 활성

화에 촉매제 역할을 한 소리판이 바로

<또랑광대 콘테스트>이다. 2001

년

2월에 전주산조페스티발의 핵심종목으로 시작된 창작판소리경연대

회

‘또랑깡대(또랑광대)콘테스트’는 새시대 젊은 판소리에 대한 열기를

불러일으키는 계기가 되었다

. 판소리의 신명을 현장에서 풀어내는 ‘판

의 소리

’를 지향한 이 경연대회에는 소리꾼외에 마당극배우를 포함한

다양한 젊은 광대들이 나서서 기성의 틀을 깨는 독창적이고도 끼가 넘

치는 작품들을 선보임으로써 큰 관심과 반향을 일으켰다

. 그동안 소리

꾼들의 개인적인 관심의 대상이었던 창작판소리를 사회적인 이슈로

끌어내어

‘극장의 예술’로 고정화된 전통판소리와는 달리 창작판소리

를 마당의 예술로 당당하게 이끌어냈다

. 관객들이 심사에 가담하는 이

대회는 창작판소리를 철저하게 수용자 중심의 시각에서 바라보고 명

창들의 예술적 기량이 관건이 아니라 관객들과의 교감에 큰 비중을 두

었다

.11 이는 판소리의 이야기전달이라는 성격을 되살리자는 취지가

강하게 작용하여 극장무대식의 고정된 틀을 벗고 관객과 직접 호흡하

는 열린 구조를 지향하였고 이를 위해 판놀음적인 연행형태를 강하게

표출하면서 현장 속에서 큰 호응을 얻어냈다

. 자연히 판소리의 완성도

나 공력보다는 이야기 전달을 위한 판놀음에 치중하게 되므로써 창작

판소리의 음악적인 완성도는 현저히 낮아지게 되었다

.

또 하나의 창작판소리 소리판으로는

2003년부터 전주세계소리축제

에서 개최한 창작판소리사습대회였다

. 이 역시 창작판소리에 대한 관심

11

윤중강

, 앞의 글, 48쪽.

21세기 창작판소리의 성과와 과제

215

이 증폭되고 활발한 활동이 이루어지던 시대상황과 관련이 있으며

, 판

소리를 모티브로 한 세계소리축제에서도 앞으로 판소리가 지향해 나가

야 할 방향이 창작판소리에 있다는 점에 공감한 결과라고 보여진다

.12

이 대회는

<또랑광대 콘테스트>와는 성격을 달리하여 전통판소리의

정형성에 좀 더 비중을 두고 사설대회와 가창대회 두 가지를 병행하였

는데 두 번의 대회를 경유하며 마감하게 되었다

. 경연대회형식으로 창

작판소리를 진흥시키려던 취지는 좋으나 현실에 부응하지 못한 결과

대회가 사라진 것인데 판소리의 창작이라는 게 단시간 내에 다작할 수

있는 장르가 아니기 때문이다

. 현실적으로 전문 작가군이나 전문 작곡,

작창가군이 없는 상황에서 의지와 열정만으로 만들어낼 수 있는 창작

판소리는 사설이나 소리

, 연행능력에 있어 전문가나 일반대중으로 하

여금 모두 외면 받는 게 대부분이다

. 하물며 매해 경연대회를 치룰 수

있을 만큼 작품이 생산될 리가 없기 때문에 경연대회라는 형식은 애초

부터 성급한 의욕이 아니었나 판단된다

. 물론 이런 대회를 통해 창작의

욕을 고취시키고 여러 가지 적극적인 모색을 할 수 있는 계기를 주고

평가와 격려를 통해 작업자를 고무시키는 좋은 결과를 낳았던 점은 간

과 할 수 없다

.

그 외에도 국립극장 주최의 창작판소리 경연대회가 개최되기도 하였

고

, 라디오와 텔레비전 등 방송매체를 통해 10~20분 분량의 짧은 창작

판소리가 보급되고 소개되는 사례가 부쩍 늘어났다

. 방송작가가 사설을

쓰고 국립창극단에 소속된 창극배우들에게 작창과 소리를 맡겨 방송에

12

김연

, 「창작판소리 발전과정 연구」, 뺷판소리연구뺸 제24집, 판소리학회, 59~61쪽.

216

제14호

제목

작창

창자

작사

작창시기

비고

1

오

! 뉴욕2001

이용수

이용수

이용수

2001

2

나는 또라이인지도 모른다

김수미

김수미

이외수

2002

3

수퍼댁씨름출정기

김명자

김명자

김명자

2001

4

스타대전

박태오

박태오

박태오

2001

5

혹부리영감

김정은

김정은

김정은

2002

6

바닥소리가

바닥소리

바닥소리

바닥소리

2002

7

토끼와 거북이

최용석

,

박애리

최용석

,

박애리

최용석

,

박애리

2002

8

햇님달님

류수곤

류수곤

류수곤

2002

9

환경파괴자 변학도를 잡아들이다

바닥소리

바닥소리

바닥소리

2002

10

가슴아픈 사랑이야기

바닥소리

바닥소리

바닥소리

2002

11

바퀴벌레 약국의사

이자람

이자람

타루회원

2002

마당극

12

구지가

이자람

이자람

이자람

2002

13

과자가

박지영

박지영

박지영

2002

14

똥바다미국버전

이규호

이규호

이규호

2003

15

미선

, 효순을 위한 추모가

박성환

박성환

박성환

2003

16

눈먼 부엉이

정유숙

정유숙

정유숙

2003

17

재미네골 이야기

김수미

김수미

중국전래

2003

18

아빠의 벌금

이덕인

이덕인

박성환

2003

19

백두산 다람쥐

박성환

박성환

박성환

2003

20

장끼전

김연주

조영제

전래

2003

21

슈퍼마징가 며느리

김명자

김명자

김명자

2003

22

스마트 폭탄가

바닥소리

바닥소리

최용석

2003

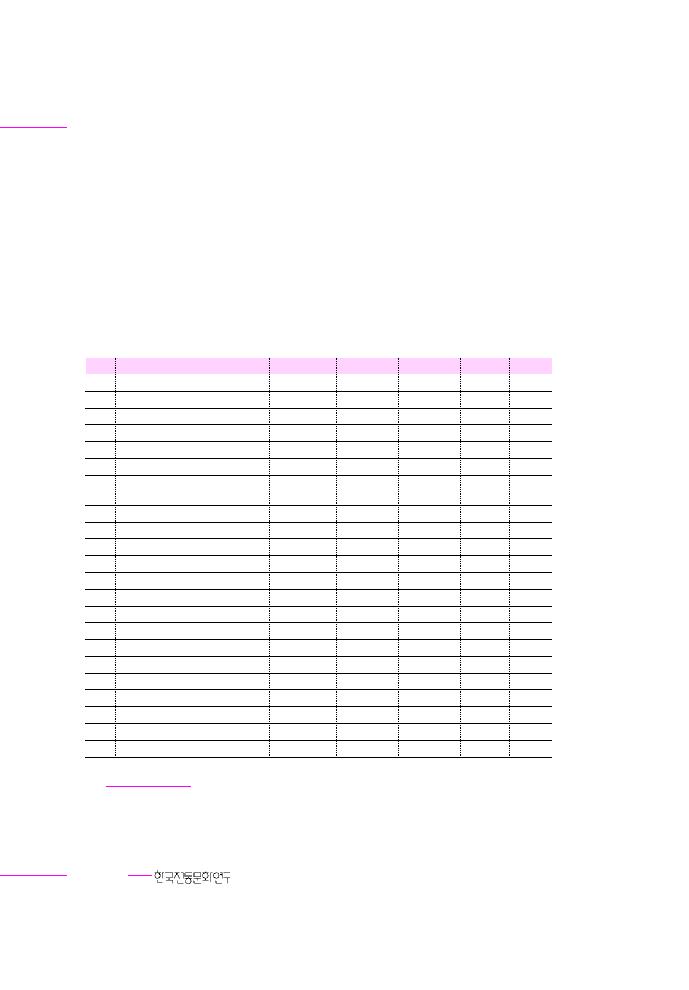

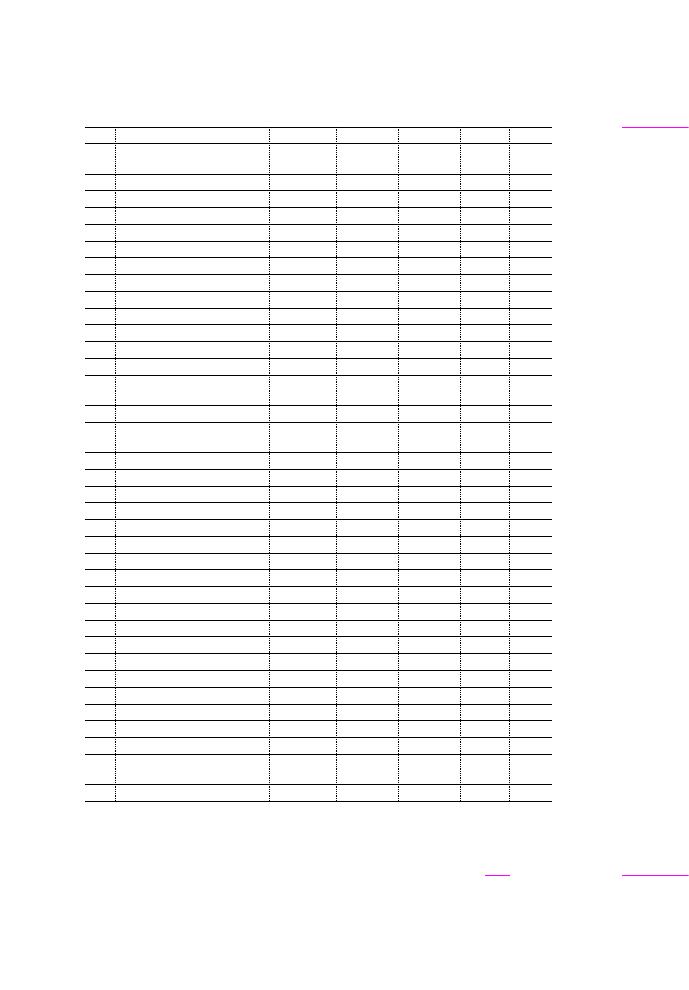

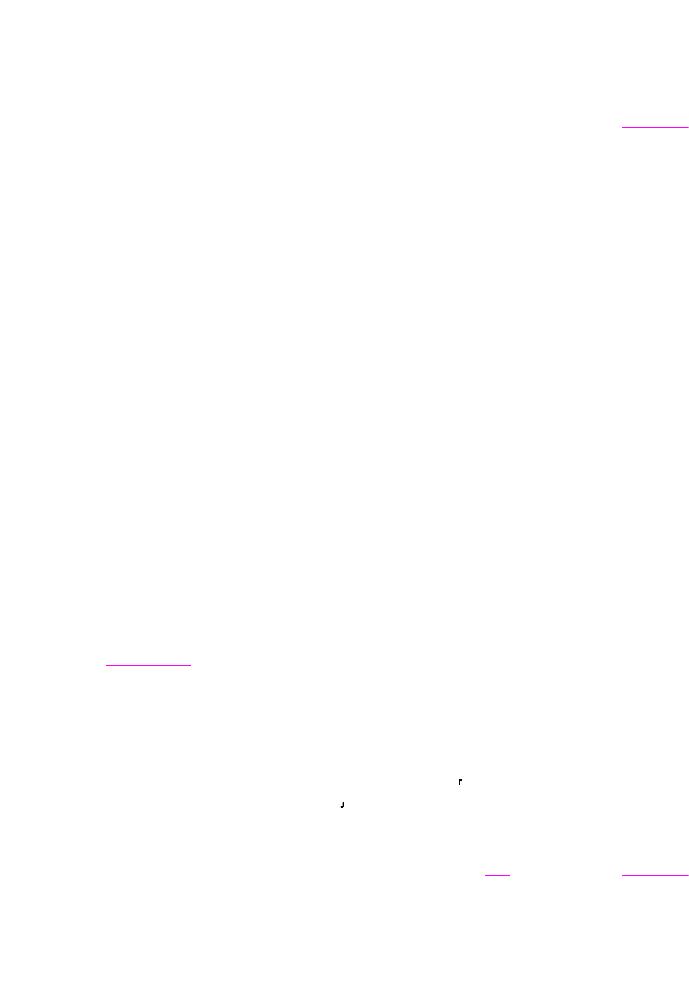

<표 1> 2000년대 창작판소리 작품 현황

내보낸다던가

, 어린이들을 위한 판소리 애니메이션을 제작하기도 하고,

창작판소리극을 만들어 공연을 발표하기도 하였다

. 이러한 소리판들을

통해

2000년대 초반 판소리 창작은 마치 큰 유행처럼 많은 실기자들의

참여와 대중들의 호응속에 고루한 정통 판소리계에 새로운 변화를 통한

소생과 부흥의 가능성이 현실로 다가오는 것처럼 보이게 하였다

.

2000년대 창작판소리 작품들을 열거해 보면 다음 <표 1>13과 같다.

13

김연

, 앞의 글에서 발췌 인용, 63쪽.

21세기 창작판소리의 성과와 과제

217

23

나무야 나무야

타루

타루

각색

2003

24

북견우 남직녀

백금렬

김명자

백금렬

,

김명자

2003

25

북 치는 걸

박해경

박해경

박해경

2003

26

고스톱가

박태오

박태오

박태오

2003

27

판소리 풀이

허종렬

허종렬

허종렬

2003

28

구라구라 매트리스

이상현

이상현

이상현

2003

29

우리집 강아지 뭉치이야기

정대호

정대호

정대호

2003

30

다산 정약용전

이규호

이규호

이규호

2004

31

허난설헌전

정유숙

정유숙

정유숙

2004

32

빙허각 이씨전

바닥소리

바닥소리

바닥소리

2004

33

밥만큼만 사랑해

타루

타루

타루

2004

34

황선비 치매 퇴치가

윤충일

윤충일

윤충일

2004

35

오공씨 불황 탈출기

이영태

이영태

이영태

2004

36

호질

이덕인

이덕인

각색

2004

37

컴백홈

노영수

,

김명자

김명자

노영수

,

김명자

2004

38

선녀와 나뭇꾼

이일규

이일규

각색

2004

39

아빠와 곰보빵

이은우

,

김명자

김명자

이은우

,

김명자

2004

40

문고리 잡고 옹헤야

이상현

이상현

이상현

2004

41

酒까부다

정대호

정대호

정대호

2004

42

월드컵전

류수곤

류수곤

류수곤

2004

43

단가 타잔

김명자

김명자

각색

2004

44

짝퉁 수궁가

김명자

김명자

김명자

2004

45

얼짱이 사랑가

이연주

이연주

김병준

2004

46

새해야 남자

이영태

이영태

김병준

2004

47

엉터리 천자문

서정금

서정금

김은경

2004

48

원피스

서정금

서정금

김은경

2004

49

풍여사 신청춘가

최용석

최용석

김상규

2004

50

호랑이와 구름과자

박태오

박태오

박태오

2004

51

제비꽃

김수미

김수미

각색

2004

52

아기공룡 둘리가

박애리

박애리

김은경

2004

53

동희의 판소리 여행기

김수미

김수미

김수미

2004

54

큰딸

김나령

김나령

김나령

2004

55

우주탐정 자브리

서미화

서미화

서미화

2004

56

10대 애로가

남상일

남상일

김상규

2004

57

노총각 거시기가

남상일

남상일

김은경

2004

58

이순신가

김영옥

김영옥

김세종

,

김준옥

2005

59

대고구려

박성환

박성환

박성환

2005

218

제14호

60

독도 충렬가

안숙선

안숙선

안숙선

2005

61

가슴아픈 사랑 이야기

바닥소리

바닥소리

바닥소리

2005

62

횡성댁 쌀타령

김지희

김지희

김지희

2005

63

통일은 우리 손으로

이일규

이일규

이일규

2005

64

독도야

, 독도야

황미란

황미란

황미란

2005

65

쑥태머리

길둑시인

길둑시인

길둑시인

2005

66

안 알려 줘

박태오

박태오

박태오

2005

67

새만금 이야기

바닥소리

바닥소리

바닥소리

2005

68

화산논검

장인완

장인완

장인완

2005

69

큰일좀 봅시다

김명자

김명자

김명자

2005

70

나는 광대

고금자

고금자

고금자

2005

71

가운의 위기에서 영광으로

오점순

오점순

오점순

2005

72

내다리 내 놔

바닥소리

바닥소리

바닥소리

2005

73

또랑 설장고

이상현

이상현

이상현

2005

74

강아지 똥

최용석

최용석

권정생

2005

75

강아지 똥

이은우

이은우

권정생

2005

76

비가비 명창 권삼득

최용석

최용석

김상규

2005

77

조롱박에 잎 띄우고

서정민

서정민

박미영

2005

78

다섯개의 무덤

이덕인

이덕인

김용배

2005

79

첫날 밤에 있었던 일

박애리

박애리

유영대

2005

80

나옹과 요괴의 대결

박애리

박애리

김은경

2005

81

일곱살 검객

, 황창랑

남상일

남상일

김은경

2005

82

꼭두쇠 여인

, 바우덕이

남상일

남상일

김은경

2005

83

붓통에 숨긴 목화씨

최용석

최용석

김상규

2005

84

너무도 못생긴 춘향

남상일

남상일

김은경

2005

85

무지개가 생긴 이유

이덕인

이덕인

김상규

2005

86

여걸 소서노

서정민

서정민

박미영

2005

87

포도대장을 이긴 대도

김수미

김수미

김용배

2005

88

날 아시나요

, 5월

정주희

,

윤해돋누리

정주희

,

윤해돋누리

정주희

,

윤해돋누리

2006

89

518 싸움타령

윤세린

윤세린

윤세린

2006

90

홍보네 가족의

518 체험기

최선미

,

강나루

최선미

,

강나루

최선미

,

강나루

2006

91

심봉사와 뺑파의

5월

봉선화

,

지나희

봉선화

,

지나희

봉선화

,

지나희

2006

92

단가 용비어천가

정회석

정회석

용비어천가

2006

93

샛별이 변태되다

김명자

김명자

김명자

2006

94

아줌마 월드컵

김명자

김명자

김명자

2006

95

나라구한 방귀 며느리

바닥소리

바닥소리

바닥소리

2006

96

이상한 우리딸

박애리

박애리

김은경

2006

97

서동가

이일주

, 김연

김연

이병천

2006

21세기 창작판소리의 성과와 과제

219

이상 정리된 것 외에도 더 많은 작품들이 창작되었을 것인데 이는 작

품 수만 놓고 보더라도 그전 시기와 달리 엄청나게 많은 숫자이며

, 소

재나 주제에 있어서도 매우 다양한 것을 알 수 있다

.

3. 특징

위에서 살펴본 창작판소리를 통해 몇 가지 특징을 살펴보면 다음과

같다

.

첫째

, 대학에서 판소리를 전공한 젊은 실기자들이 창작의 주체로 참

여한 점이다

. 이전에 판소리를 지켜온 선배 소리꾼들보다 폭넓은 시각

을 가진 자유분방한 젊은 소리꾼들은 시대의 변화에 민감하게 대응하

고자 하고

, 현대인의 관심과 기호에 닿는 지점을 판소리의 범주로 끌어

들이고자 적극적으로 노력한 결과 이야기 측면에 있어서는 소재와 주

제가 폭발적으로 다양해졌다

. 이는 과거에 12바탕의 복원이나 위인 열

사에 대한 인물사 중심이었던 복고적인 소재와 봉건주의 충효사상과

같은 시대에 뒤떨어진 주제에 국한되었던 판소리 창작의 지평을 획기

적으로 넓혀주는 방향전환의 계기가 되었다는데 큰 의의가 있다

.

둘째

, 어린이들을 위한 창작판소리가 만들어지는 등 수용자층을 겨

냥한 전략적인 방향성을 가진 창작활동이 두드러진 점이다

. 이는 창작

판소리의 유통과 저변확대를 위한 매우 유용한 방안이다

. 하지만 내용

220

제14호

제목

작창

창자

작사

시기

1

토끼와 거북이

바닥소리

박애리

바닥소리

2002 / 2003 / 2006

2

햇님달님

유수곤

유수곤

유수곤

2002 / 2003

3

혹부리 영감

바닥소리

최용성

, 고관우

바닥소리

2002 / 2005

4

재미네골

김수미

김수미

김수미

2003

5

과자가

박지영

박지영

타루공동

2003

6

눈먼 부엉이

정유숙

정유숙

정유숙

2003

7

우리집 강아지 뭉치이야기

정대호

정대호

정대호

2003 / 2005

8

동희의 판소리 여행기

김수미

민동희

김수미

2004

9

선녀와 나무꾼

이일규

이일규

이일규

2004 / 2005

10

아빠와 곰보빵

이은우

, 김명자

이은우

이은우

, 김명자

2004

11

아기공룡 둘리

박애리

김해람

김은경

2004

12

금도끼 은도끼

김문희

현미

, 김문희

김문희

2005 / 2006

13

강아지똥

바닥소리

최용석

, 조정희

바닥소리

2005

14

비가비 명창 권삼득

최용석

최용석

김상규

2005

15

조롱박에 잎 띄우고

서정민

서정민

박미영

2005

16

다섯개의 무덤

이덕인

이덕인

김용배

2005

17

첫날밤에 있었던 일

박애리

박애리

유영대

2005

18

나옹과 요괴의 대결

박애리

박애리

김은경

2005

19

일곱살 검객

, 황창랑

남상일

남상일

김은경

2005

20

꼭두쇠 여인

, 바우덕이

남상일

남상일

김은경

2005

21

붓통에 숨긴 목화씨

최용석

최용석

김상규

2005

22

너무도 못생긴 춘향

남상일

남상일

김은경

2005

23

무지개가 생긴 이유

이덕인

이덕인

김상규

2005

24

여걸 소서노

서정민

서정민

박미영

2005

25

포도대장을 이긴 대도

김수미

김수미

김용배

2005

26

이상한 우리말

박애리

김해람

김은경

2005

27

강아지똥

이은우

이은우

이은우

2005

28

치악산 꿩 이야기

정대호

정대호

정대호

2006

29

해님

, 달님

최용석

최용석

최용석

2006

30

나라구한 방귀 며느리

신설희

신설희

신설희

2006

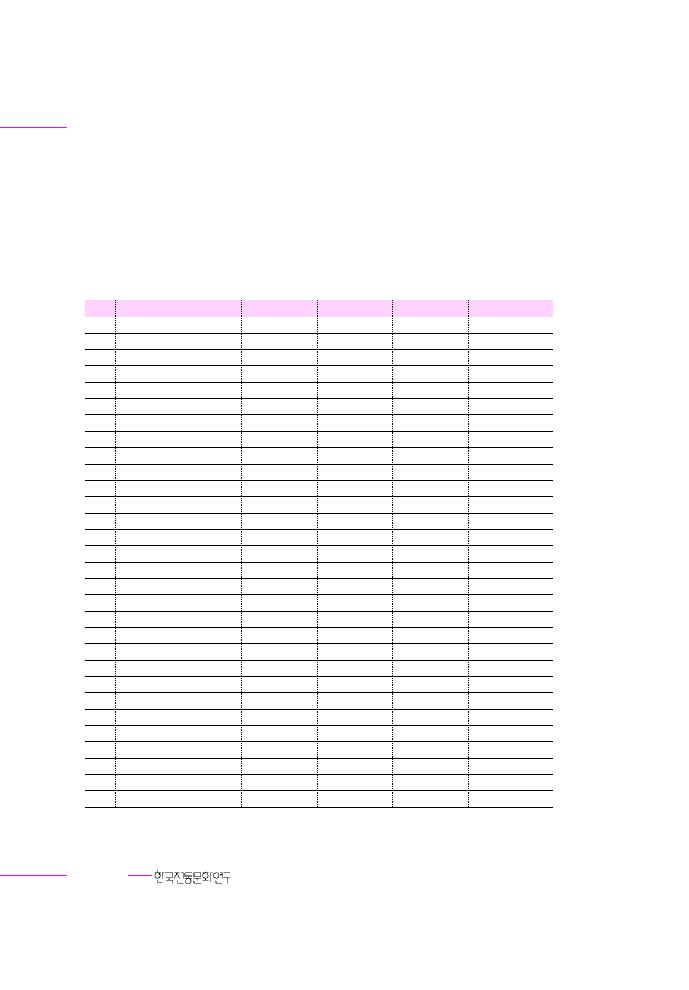

<표 2> 어린이를 위한 창작판소리 연도별 목록

과 음악의 완성도와 표현의 다변화를 통해 거듭나지 않는다면 단조로

움에서 벗어나기 힘들 것이고 이는 두 번 다시 감상하고 즐길 여지가

없는 것쯤으로 그칠 수 있기에 보다 심도 있는 연구자세가 필요하겠다

.

어린이를 위한 창작판소리의 연도별 목록은

<표 2>와 같다.

21세기 창작판소리의 성과와 과제

221

셋째

, 창작되는 사설의 언어가 대체로 현실생활에서 쓰는 언어나 어

린이들이 이해할 수 있는 말로 구성되어 있어 매우 쉽게 전달 될 수 있

다

. 판소리는 이야기의 전달을 기본적인 목적으로 두고 있기 때문에 전

통

5대가는 한자어와 고사성어 등으로 철저히 무장되어 있어 한문을 멀

리하는 현대인들에게 거의 알아들을 수 없는 이야기가 되었다

. 그러다

보니 감상에 오히려 집중할 수 없게 하는 결과를 초래하는 경우가 자주

발생한다

. 현대어와 생활언어로 쉽게 알아들을 수 있는 창작판소리는

가청률을 높여 작품 속에 관객의 참여가 매우 활발하게 되었다

. 하지만

일상적인 생활어가 단조로운 이야기와 만나서 한판 이야기를 짜나갈

때 소리에 대한 음악적 구성과 소리의 짜임 또한 매우 단순하고 약한

것을 쉽게 발견하게 되는데 이는 소리에 공력이 부족하다는 음악적인

평가로만 그칠 수 없는 이유가 분명히 존재한다

. 즉 판소리는 우리말의

아름다움과 민족정서를 온전히 간직하고 있는 유려한 문장과 화사한

문체

, 다기한 언어표현들을 목소리를 통해 이면에 맞게 노래로 표현하

는 것이므로 언어 선택과 문장 구성 즉 판소리 문체에 대한 깊은 고민

과 연구가 반드시 필요하다

. 창작판소리의 대부분은 전달력을 고려하

여 쉬운 일상어와 현대어로 씌어졌으나 반면에 곱씹고 되뇌일 만큼의

아름다운 언어 표현이나 문장구사가 되어 있지 못한 게 사실이다

.

넷째

, 이 시기 창작판소리의 특징은 여전히 무대 위에서 연행되는 작

품이 있는가하면 무대를 벗어나서 마당이나 거리에서 하나의 퍼포먼

스처럼 즉흥성이 많이 가미된 형태로 공연된다는 점이다

.14 2000년대

14

김현주

, 창작판소리 사설의 직조방식」, 뺷판소리연구뺸 제17집, 판소리학회, 2004, 80~81쪽.

222

제14호

창작의 핵심에 섰었던 또랑광대를 중심으로 행해진 창작판소리 공연

은 정형화된 극장 무대에서 일방적인 감상자로 관객을 대했던 판소리

에 직접적으로 관객과 소통하는 적극적인 판의 의미를 되살려내었다

.

판소리에 내재되어 있는 관객과의 교감을 통한 판놀음

, 즉흥성이 가미

되어 시종 공연 내내 흥미와 집단적 신명을 불러일으킴으로써 판소리

를 현재에 살아서 함께 호흡하는 생동감있는 예술로 소생시킨 것이다

.

다섯째

, 최근 창작되는 판소리들은 현대적인 요소들의 혼입으로 인

해 강한 실험성과 신기성을 띠면서 전통 판소리의 자장으로부터 멀리

벗어나고 있는 것이다

. 이것은 비단 사설이 현대어로 씌어진 것외에도

의상

, 소품, 조명, 연극적 표현 등 연행방식 자체가 다변화되고 소재나

주제가 매우 통속화되는 경향을 보이는 점이다

. 소재나 주제의 설정,

이야기 구성과 전개상의 문제

, 문체와 표현의 아름다움 등을 놓고 봤을

때 지나치게 대중의 호응을 얻기 위한 쉬운 이야기

, 단순한 구성, 반짝

뜨고마는 단시안적인 시대적사건

, 개그프로그램 유행어 차용하기 등

의 대중추수적인 양상으로 나아가는 모습은 재고해볼 문제이다

.

다섯째

, 그전 시기의 창작품에 비해 내용과 형식에 있어 그 수준이

높지 않다는 점이다

. 역사나, 사회비판 등 암울하고 무게 있는 소재와

주제를 담아냈던 지난 시기 창작판소리는 작품의 성격상 내용 또한 보

다 신중하고 진솔하여 판소리 진면목에 해당하는 비장미와 담대한 서

사성이 비교적 잘 갖추어 진점을 평가할 수 있다

. 물론 이점이 대중에

게 큰 흥미나 새로운 관심을 유발하기에는 어려움으로 작용한 원인이

기도 하다

. 하지만 2000년대 소위 또랑광대들이 행했던 작품들은 보다

흥미롭고 다양한 소재와 가벼운 주제에 경도되다시피하여 대중의 관

21세기 창작판소리의 성과와 과제

223

심을 획득하였다하나 이는 일시적인 현상이요

, 두 번 다시 보고 듣기에

는 별반 가치가 없는 소모품으로 전락하게 되는 것이다

. 개그 프로그램

같이 흥미위주로 몇 가지 아이디어와 시사적인 멘트

, 유행어의 차용,

일상어의 유희

, 희극배우와 같은 몸짓, 연기를 통해 판놀음 광대행세로

판소리 본래의 도도한 예술성을 대체하려 했다면 소리라는 용어를 굳

이 붙이고 놀이판을 벌일 이유가 없는 것이다

. 아무리 강조해도 지나치

지 않는 점은 창작판소리가 설령

22세기가 되더라도 그 기본이 되는 모

국어의 아름다움을 집약시킨 문학적인 사설과 음악적 측면에서 소리

의 미학적 완성을 구하지 못한다면 잠시 떴다 사라지는 부침을 계속할

수밖에 없을 것이고

, 전통판소리를 탈피했다하여 그 근본이 되는 소리

를 가벼이 여기고 연기나

, 연희, 흥미를 끄는 우스갯 소리에 비중을 둔

다면 그것은 이미 소리를 벗어난 광대 우희와 같은 새로운 민속 연희

장르의 개발로 결과지어질 수도 있다

. 예술성이 희박한 소리판에 관객

의 흥미가 식어 갈 수밖에 없고

, 그 결과 잠시 잠깐의 호응을 대단한 성

과로 받아들여서는 근본적인 창작판소리의 발전과는 거리가 멀어질

것이다

. 그러나 이는 이제 현대에 걸맞는 동시대적 성격의 창작판소리

가 본격적으로 만들어지기 시작한 초기단계라는 점을 이해할 때 보다

깊은 관심과 목마름으로 더 지켜봐야한다는 것은 지극히 당연하다

.

224

제14호

4. 문제점과 개선방안

판소리는 하나의 긴 이야기를 노래

(창)와 말(아니리)이라는 두가지 형

식으로

‘이야기하는’ 예술장르라 할 수 있는데15 현재 불려지는 전통판

소리는 판소리답지 않게 되었다

. 즉 이야기가 힘을 잃으면서 사람들을

작품 속으로 빨아들여 이끌어가는 힘이 크게 약화되었다

. 현장적 생동

성과 재미를 크게 잃어버리면서 판소리는 사람들이 편안하고 자연스

럽게 소통하기 어려운 대상이 되었다

. 말하자면 판소리는 ‘판’을 잃어버

린 상태에서 함께 참여하여 즐기는

‘판소리’가 아니라 그윽하게 감상하

는

‘소리’가 되었다. 그러므로 판소리가 제대로 살아나려면 ‘창’과 함께

‘이야기’가 제대로 살아날 필요가 있다. 이는 특히 새로운 판소리의 창

작에 있어 큰 문제의식으로 작용하였고 마당극 운동을 했던 세대들과

2000년 전후 대학전공자들의 공통 관심사가 되었다. 결국 판소리의 음

악성

, 즉 성악적 능력은 그 다음의 요소가 되었고 이는 자연히 2000년

대 창작판소리의 가장 큰 문제점 중 하나인 창작판소리에는 이렇다 할

소리가 없다는 결과를 낳은 배경이 되었다

.

창작판소리의 토대를 이루는 사설작업도 이제 좀더 보편적이고 일

반적인 소재와 동시대적 주제의식

, 극적인 구성과 한국적 정서를 내재

한 문학적인 문체를 통해 완성도를 높혀가야 할 때이다

. 일찍이 판소리

사설 재창조의 방향성에 대해 조동일은

“숭고와 골계, 긴장과 이완, 유

15

판소리의 이야기적 성격과 그 의의에 대해서는 신동흔

, 「이야기와판소리의관계재론」,

뺷국문학연구 1988뺸, 서울대국문학연구회, 1998에서 자세히 논의된 바 있다.

21세기 창작판소리의 성과와 과제

225

식과 무식이 대립되어 겉다르고 속다른 주장을 할 수 있게 하는 것이

판소리 재창조의 핵심이다

”16라고 제안한 바 있는데 2000년대 대부분

작품의 단조로운 구성과 단순한 표현들을 볼 때 시사하는 바가 있다

.

창작판소리의 사설 구성에 대해 구체적으로 제시한 신동흔의 아래 글

은 지극히 일반적이면서도 흥미롭다

.

다양한 반응과 다층적인의미를 함축한 열린 이야기가 좋겠다

. 주제가

뻔히 보이는 이야기는 금물이다

. 이야기가 막 시작됐는데 끝이 예상되는

이야기

, 듣고나면 내용 없이 허무해서 속은 듯한 이야기, 화자가 모든 것

을

, 예컨대 주제와 교훈을 다드러내 놓아서 청중이 끼어들 구석이 없는 이

야기 등은 쉽사리 외면당하고 도태되기 마련이다

. 함축성이 있어야하며,

여운이 있어야한다

. 청중으로 하여금 이야기 속으로 들어와 나름의 무언

가를 찾을 수있게 해야한다

. 기존 창작판소리 작품의 대다수는 이 조건에

미치지 못하고 있다

.17

사설의 내용에 있어 비장이 빠져버린 해학과 골계

, 진실이 뚜렷하지

않은 풍자와 비판은 진정한 감동과 감흥을 일으키기 힘들다

. 비장미와

골계미의 복합이 판소리의 중요한 미학적 특성이라는 것은 공인된 사실

이나 이를 슬픔과 기쁨

, 울음과 웃음의 복합 정도로 단순히 치부한다면

인간의 본질과 인생의 진면목에 다가가기 어려워지고 예술적 차원으로

승화시킬 수 없을 것이다

. 그러므로 보편의 진리와 인간의 본질에 대한

16

조동일

, 「판소리사설 재장조 점검」, 뺷판소리연구뺸 제1집, 판소리학회, 1989, 207쪽.

17

신동흔

, 앞의 글, 1988, 227~231쪽.

226

제14호

탐구

, 시대적 환경과 그 속의 삶에 대한 관심, 그럼으로써 소재나 주제에

있어 동시대성을 획득하면서 판소리다운 아름다운 문체와 언어를 구사

하는 것은 이면에 맞는 좋은 소리를 짜기 위한 기본 토대가 되겠다

.

작창에 있어서도 전통

5바탕에서 흔히 나오는 곡조를 비슷한 정서가

담긴 창작사설에 그대로 덧씌워 작창하는 것이 아니라 독창적인 작곡

을 통해 새로운 더늠들이 개발되어야 한다

. 노래가사 바꿔 부르기 정도

의 수준에 머문다면 음악적으로 창작이라 할 수 없는데 기존의 대부분

창작판소리들은 여기서 크게 차이가 없고 심지어는 그것만도 못하게

단조로운 소리길과 장단운영으로 타령 수준에 그친다는 비판을 면키

어렵다

. 새로운 사설의 이면을 아름답고 설득력 있게 표현하기 위해 전

통적인 소릿길과 장단

, 성음을 바탕에 두면서도 동시에 현재 우리를 둘

러싸고 있는 음악적인 환경

, 현대인의 정서 등을 전통적 음악체계와 구

조에 알맞게 조화를 이룰 수 있도록

‘새로운 음악의 창작에 대한 작곡적

접근

’의 자세로 작창에 대한 전문적인 연구가 필수적이다.

반주형태도

1인구연창에 1인 고수의 북연주로 그칠 것인지 좀 더 다

양한 반주 형태를 구사할 것인지 적극적으로 고민해봐야 한다

. 2000년

대 또랑광대의 혁혁한 소리판의 변화 속에서 크게 아쉬운점 중 하나는

반주음악이다

. 기왕의 소리판에 대한 비판과 반작용으로 일군 창작소

리판에 사실 소리내용과 소리꾼의 너름새가 좀 달라졌다 뿐이지 음악

적인 구조나 구성원리는 형식상 큰 변함이 없던 것으로 볼 수 있다

. 하

지만 대중문화의 범람속에 눈과 귀가 극도로 발달된 현대대중에게

1인

구연창

, 1인 고수 북소리만의 감상은 매우 단조로울 수 밖에 없고 다양

한 극적 상상력을 불러일으키기에 역부족이다

. 대중이 흔히 접하는 현

21세기 창작판소리의 성과와 과제

227

대의 악기들

, 그중에서도 소리를 해치지 않고 잘 도와줄 수 있는 악기

들이 필요에 따라 전주

, 후주, 간주, 배경음악, 효과음악 등으로 적절히

작곡되어 소리를 도와준다면 관객의 만족도는 대단히 높아질 것이고

소리꾼 또한 이 모두를 아우르기 위한 노력을 게을리 할 수 없으므로

결국 작품의 완성도를 높이게 될 것이다

.

연행형태에 있어서도

‘판소리는 판놀음이다’라는 주장 속에 관객과

의 밀착과 참여에 지나치게 중요성을 부여하고 모든 형식미에 앞선 우

선적인 구성 요소로 음악성이 차치되어서는 안된다

. 기존의 판소리가

거의 일방적인 감상을 요구하는 공연 형태였던 것에 문제가 있음은 사

실이지만 이 때문에 고도의 음악성과 이를 통한 공력 있는 예술적 표출

인 소리부분을 간과해서는 안되는 것이 또한 판소리의 본질이자 생명

이다

. 근본 뿌리인 소리의 완성도를 높이는 가운데 판에서 질펀하게 관

객과 잘 노는 것 뿐만 아니라 극중 인물과 해설자로써 완벽하게 극에

몰입되어 있는 배우로써의 자질을 갖추어야 한다

. 긴 시간동안 소리와

아니리로만 승부를 내는 것이 아니라 신재효도 말했듯이 능히 울리고

웃길 수 있는 풍부한 너름새를 갖추어 한판의 극을 보듯이 관객이 빨려

들 수 있게 해야한다

. 극적 긴장상태로 몰입되어 있는 소리꾼의 열정적

인 소리판에서 관객은 일방적인 감상정도가 아니라 극도의 집중을 통

한 동질감 형성으로 한판 감동의 도가니가 될 것이다

.

또 하나의 문제로 소리는 작사

, 작곡을 마친 후에 수백, 수천독을 거

쳐 창자의 입에 오르내려져서 성음이 오르고 공력이 쌓여 창자를 통해

육감적으로 자연스럽게 우러나오는 이야기가 자신의 신명을 타고 활달

하게 표현되어 관객대중으로부터 확인 받고 또 다시 음악적인 면과 사

228

제14호

설

, 표현에 이르기까지 전문적인 의견과 대중의 반응을 통해 갈고 닦아

야하는 오랜 숙성의 과정이 필요한데 지금까지의 창작판소리는 대체로

이러한 공력을 들일 시간도 없이 짧은 시간내에 개개인에 의해 만들어

진 것이 대부분으로 단조롭기 그지없다

. 이를 극복하기위해 판소리를

제대로 익힌 사람이 사설까지 스스로 마련하고 공연현장에서 거듭 개

작해야 하며

,18 사설을 만드는 사람, 연출가, 작곡가나, 음악연주가, 기

획자들이 창자

, 고수와 함께 계속 합작을 하는 방법을 강구해야한다.19

전통판소리의 정서와 맥락을 잘 이해하고 그 속의 원리를 간추려 현대

에 맞게 해석

, 재구성, 확장하는 문제를 이제껏 몇몇 소리꾼이 나름의

시각으로 고립된 채

, 큰 뼈대와 굳은 의지만으로 외롭게 전개시켜 왔다

면 앞으로는 좀 더 심각하게 전통판소리의 원리와 실체를 파악하여 익

히고 사설

, 작창, 작곡, 연행에 있어서 각분야 전문역량들이 힘을 보태

서 보다 전문성이 집약된 형태로 지속적으로 전개시킬 필요가 있다

.

앞서 밝혔듯이 관객과의 밀착도를 높이기 위해 판놀음의 성격을 주

된 연행방식으로 채택한 또랑광대식 공연은 기존 소리판의 공연형식

을 탈피하여 살아있는 판을 형성함으로써 판소리 본래의 생동감 있는

공연물로 소생시킨 공로가 분명함과 동시에 소리의 약화라는 절대적

인 약점이 남게 되어 결국 소리판 자체에 대한 대중의 관심을 식어 버

리게 하는 문제점이 있는 것이다

. 이제 2000년대 10여 년의 창작 활성

화시기를 경유하면서 지금 우리는 창작에 대한 심도 깊은 연구와 완성

18

조동일

, 앞의 글, 207쪽.

19

이런 각 분야의 보다 전문적이고 적극적인 분업을 통해 나온 두 세편의 장편 창작판소리

로 조정희의

<바리데기 바리공주>, 이자람의 <사천가>, <억척가>가 관객의 큰 호응 속

에 공연된 바 있어 이후 행보가 매우 주목된다

.

21세기 창작판소리의 성과와 과제

229

도 있는 시도를 진지하게 구사해 내면을 심각하게 성장시켜야 하는 창

작의 성숙기에 접어들었다고 볼 수 있다

.

판소리는 신재효가

<광대가>에서 밝혔듯이 창자의 인물, 사설, 음악,

너름새에 이르기까지 다양한 요소들을 고루 완벽하게 갖출 때에만 그

가치가 빛나는 고도의 전문성을 요하는 공연예술장르이다

. 따라서 한

두 사람의 힘만으로는 지속적인 그리고 성과 있는 작업을 기대하기가

어렵다

.20 그러므로 최근 많은 수의 소리꾼들이 창작활동을 다양하게

함께 전개하고 있는 것은 제대로 된 작품이 탄생할 수 있는 토대를 형

성하는 일이라는데 크게 주목할 만하다

.

5. 새로운 시도들

이상에서 살펴본

2000년대 초 중반 창작판소리와는 양상이 다른

2000년대 후기 몇 작품이 있는데 조정희의 <바리데기바리공주>와 이자

람의

<사천가>와 <억척가> 등 이다. 이들 새로운 시도의 작품은 위에서

지적한 창작판소리의 문제점과 개선방안에 결부하여 시사하는 바가 많

이 있어 여기에 소개하고 그 내용과 형식

, 특징을 살펴보도록 한다.

20

진은진

, 「어린이를 위한 창작판소리의 현황과 특징」, 뺷판소리연구뺸 제25집, 판소리학회,

2008, 301쪽.

230

제14호

1) <

바리데기바리공주>

그 첫 번째 작품은

<바리데기바리공주>인데, 이것은 2009년12월에

대학로에서 바닥소리 판소리꾼 조정희에 의해 첫공연이 이루어졌다

.

이작품은 대학로설치극장정미소에서

2009년 12월 29~31일 사이에 총

3회 공연되었다. 하지만 ‘바리데기’를 소재로 한 조정희의 판소리공연

은 그에 앞서

2008년에도 이루어진바있다. 2008년의<바리데기>는 전

통서사 바리데기가 아닌 황석영의 장편소설 바리데기를 원작으로 삼

은 작품이었다

. 전체적으로 소설 바리데기의 주인공 ‘바리’의 사연을 간

추려서 전해주는 가운데 바리가 처하는 주요상황과 심정을 창으로 재

현한 형태의 작품이다

. 북한과 중국, 나아가 유럽까지를 배경으로 하여

진행되는 소설의 서사가 그리 간단치 않은 것이어서 판소리꾼이 사연

을 효율적으로 전달하면서 서사에 깃든 의미를 생생하게 재현하는 것

은 쉽지 않은 일이었을 것이다

. 전체적으로 전달해야할 내용이 너무 많

은 상황에서 소설의 서사를 힘겹게 따라가야 하는 형국이었다

.

2009년의 <바리데기바리공주>는 전통서사 바리데기로 일곱째 딸로

태어나 아버지로부터 버림받은 바리가 저승

(황천땅)에 가서 생명수를

구해와 아버지를 살려낸다고 하는 기본 스토리를 축으로 하고 있다

.

<바리데기바리공주>는 여러 전문예술인이 함께 참여한 협동작업을 거

쳐 탄생되었다

. 전문 프로듀서와 극작가, 음악감독, 예술감독 등이 작

품의 창작에 관여했다

. 문학적인 측면에서 볼 때, 무엇보다도 구연자가

아닌 전문극작가 김수형이 작품 사설을 썼다는 사실이 주목된다

.21

21세기 창작판소리의 성과와 과제

231

연극으로따지면 소리꾼은 배우요

, 전통판소리는 모노드라마다. 판소리

모노드라마

. 전통판소리의 음악에 실험적이고 연극적인 창작과정을 통해

현대화된 판소리모노드라마를 만들고자했다

. 판소리는 가난한 연극과 형

태가 비슷하다

. 이야기와 배우(소리꾼)만있으면 연극(판소리)이 될수있다.

배우

(소리꾼)에의해서 빈공간은 다양한공간이 되고, 간단한 소품하나는

여러가지 소도구가되고

, 배우(소리꾼)는 수많은 누군가가 된다. 화려하고

복잡한 것으로 굳이 무대를 채울 필요가없다

. 오히려 빈여백을두어 관객

들이 상상하도록하는 것이 예술적으로 재미나다

. (…중략…)

모든 시도의 초점은 소리꾼의 소리를 더 극적이고 보기좋고 듣기좋게하

는데 있었다

. 그러다보니 소리꾼과 배우의 경계가 점점 허물어지는, 그러

면서 새로운 창조적 공간이 꽃피는 즐거움을 보게됐다

.22

극작가겸 연출가답게 판소리가 지닌 연극적 특성을 주목하고 있다

.

소리꾼의 소리에 초점을 맞추어 여러 극적 요소를 배치했다는 것은

1

인극내지

1인서사로서의 판소리의 성격을 온전히 살려내고 있다. 이

작품은

, 연극적 요소를 다양하게 활용하고 배치했음에도 크게 보아 판

소리의 기본형태를 살리는 방식으로 구현될 수 있었다

.

이번 작품은 대본부터

<바리데기> 원전설화안으로 더 깊숙이 들어가 그

근본을 들여다보고 싶은 생각이커져 봄부터 구전설화

<바리데기>를 재해

21

사설 및 연출을 맡은 김수형은 김수형희곡집

, 은빛여우, 김수형 아동극집 등의 작품집을

낸 역량있는 극작가이며

, <닭들의 꿈, 날다>의 대본을 쓴소리 극작가이기도 하다.

22

판소리 모노드라마

<바리데기 바리공주> 팜플렛 참조.

232

제14호

석하였고

, 음악 역시 처음 그자리로 돌아가 다시 꾸렸습니다. 북반주 하나

에 소리꾼 하나인 전통연희형식에서 출발해 대본과 음악을 구체화하고 발

전시키는 방향으로 모색했습니다

. 그러다보니 시간이 지날수록 명확해지

는 것은 최소한 노래는 전통소리어법과 발성이 기본이 되어야 한다는 것이

었습니다

. 그것이 다양한 음악색깔간의 이질감을 줄이는 방법이 될 수 있을

것이라는 음악감독님을 비롯한 작업참여자 모두의 기대이기도 했습니다

.

그래서 전통소리어법안에다양한 소리색깔이 존재하는원리에 따라 전통소

리어법과 발성을 근간으로하고

, 흔히 ‘이면’이라고 하는사설과 극의 풍성한

재미를 더하기위해 민요

, 창작노래 형태들을 과감하게 차용했습니다.23

그가 원전의 해석 및 음악적 재현에 깊은 관심을 기울인 사실을 엿볼

수 있도록 하는글이다

. 인용 끝부분에 민요와 창작노래 형태를 과감히

채용했다는 내용이 들어있으나

, 전체적으로 더 주목되는 사실은 최대한

원형에 충실하고자했다는 부분이다

. 이야기 원전으로 돌아가 더 깊고

근본적인 해석을 추구했다는 것과

, 판소리의 전통소리어법과 발성을 근

간으로 했다는 것은 서로 맥이 통하는 사항이라 할 수 있는데

, 이야기의

적극적인 재해석과 다양한 극적 표현

, 판소리외의 음악적 요소의 차용

등에도 불구하고 이 작품은 한편의 잘 짜여진

‘판소리공연’이었다.24

<바리데기바리공주>는 서울지역의 서사무가 <바리공주>를 저본으로

삼아 이야기를 풀어 나가고 있다

. 삼나라 어비대왕의 딸 바리공주가 물에

23

판소리 모노드라마

<바리데기 바리공주> 팜플렛 참조.

24

신동흔

, 앞의 글, 1988, 233~236쪽.

21세기 창작판소리의 성과와 과제

233

버려졌다가 비리공덕할미할아비의 손에 길러진뒤 저승에 가서 무장승의

약수를 구해와 아버지를 살려낸다고 하는 기본골격을 그대로 취하고있다

.

바리공주를

‘바리’라 부르고 비리공덕할미를 ‘공덕할미’, 무장승을 ‘장승’이

라 했으나 이는 물론 본질적인 변화가 아니다

. 그러나 <바리데기 바리공

주

>가 구체적인 서사내용에 이르기까지 원전텍스트를 따르는가하면 그렇

지 않다

. 기본 서사를 따르고 있지만, 그 서사를 구체적으로 풀어내는 방식

에 있어서는 오히려 적극적인 재해석과 변용을 추구하고 있다

. 원전의 현

대적 재해석은 이 작품의 본래적인 창작의도에 해당하는 것이었다

. 원작

설화와 다른

21세기 바리를 창조하고 싶었다. 남성의 권위에 무조건 복종

하고순종하는 여성이 아니라

, 떳떳하게 자기 뜻을 펼치고, 불의에 대항하

며

, 나라와 백성을 구원하면서도, 여자로서 아름다움을 간직한 여성, 여성

안에 존재하는 존엄성과 사랑스러움과 강인함과 열정을 담고 싶었다

. 작

품을 쓰면서 우리 어머니와 누이들이 가족을 돌보는 그 살림의 시공간이

가지는 의미와 생기에 대해서 다시 생각하게 됐다

. 여성의 존재는 가정안

에서 사회안에서 생명수로 흘러야한다

.25

주제적인 면에있어 바리데기를 통해 주체적인 여성성을 주장하고

있는 사설과 연출을 맡은 김수형의 말이다

.

<바리데기바리공주>는 서사의 진행에 따라 총 다섯 개의 장으로 구

성된다

. 각장별로 이야기 내용을 요약해보면 다음과 같다.

25

판소리 모노드라마

<바리데기 바리공주> 팜플렛.

234

제14호

1장. 바리의 탄생과 버림: 먼옛날 크고작은 부족이 모여사는 삼나라에

어비대왕이 살았다

. 그는 나라밖의 힘센부족과 나라안의 족장들과 힘겨운

싸움을 하면서 삼나라를 부강한 나라로 만든다

. 그는 바삐왕자를 얻어 왕

실을 굳건히 세우고자 한다

. 그해에 아이를 가지면 칠공주를 낳을 것이라

는 예언을 무시하고 자식 농사를 서두른 결과 그는 연달아 일곱명의 딸을

낳는다

. 화를 이기지 못한 어비대왕은 일곱째 딸을 물에 띄워버리라는 명

령을 내린다

. 중전은 ‘바리’라는 이름을 지어주고 눈물로 딸을 떠나보낸다.

2장. 세상속에서 자라는 바리데기: 바리는 공덕할미와 공덕할아비한테

구해져 그 딸로자라난다

. 자식을 가질 수 없었던 아픔이 있던 노부부는 사

랑으로 바리를 키우지만

, 바리는 친구들한테서 부모 없는 버려진 아이라

는 조롱에 시달린다

. 그 아이들과 맞서 싸우던 바리는 어느날, 실수로 족장

아들을 다치게한다

. 그러자 족장은 공덕할아비를 잡아다가 바리가보는 앞

에서 모진매질을 가한다

. 매를 이겨내지 못한 공덕할아비는 “누구도미워

하지마라

”는 유언과함께 꽃비단끈을남기고 세상을 떠난다. 서럽게 울부짖

던 바리에게 문득 하늘님의 목소리가 들려온다

. 바리를 위로하는 소리였

지만 바리의 슬픔은 가라앉지 않는다

.

3장. 왕궁으로 간 바리: 바리는 궁궐에서 나온 상궁을 따라 왕궁으로 가

게 된다

. 기근과 질병으로 고통받는 백성들을 보면서 다다른 왕궁에는 병

든 아버지가 기다리고 있었다

. 어비대왕은 바리에게 황천에가서 생명수를

구해올 수 있겠느냐고 묻는다

. 그러자 바리는 자식을 버린 아버지가 어찌

아버지일 수 있느냐고 항변하며 황천행을 거부한다

. 하지만 바리는 마침

내 병들어 누운 어머니와 질병에 시름하는 백성들을 구하기 위해 황천을

가기로 결심한다

.

21세기 창작판소리의 성과와 과제

235

4장. 황천으로 간 바리: 황천땅에 가는 길에 바리는 세가지 죽음의 계곡

을 만난다

. 첫째는 손으로, 둘째는 머리로, 셋째는 마음으로 넘어가라는 하

늘님의 목소리가 들려온다

. 바리는 세 계곡의 시험을 힘겹게 넘기고 황천

땅에 이르러 장승을 만난다

. 바리가 장승의 집에서 칠년간 살림을 사는 동

안 목석같던 장승과의 사이에 애정이 싹튼다

. 칠년이 된 날, 장승은 집의

우물이 생명수라는 사실을 알려주며

, 그 속에서 약초를 찾아야 한다고 한

다

. 바리는 우물에 비친 어비대왕의 험난했던 과거를 보면서 눈물을 흘린

다

. 그러자 눈물에서 약초가 떠오른다. 바리는 장승과 이별한 뒤 생명수와

약초를 가지고 삼나라로 향한다

.

5장. 바리데기바리공주: 삼나라의 백성은 여전히 기근과 질병에 고통

받고 있었다

. 그때 바리 앞에 어비대왕과 중전의 상여행렬이 이른다. 바리

는 생명수와 약초로 부모를 되살리고

, 백성들을 질병에서 구원한다. 어비

대왕이 나라의 반을 떼주겠다고 하나 바리는 하늘인 백성을 섬기며 살겠

다며 백성들속으로 향한다

.

이 작품이 원작을 적용하면서도 많은 부분을 새롭게 풀어냈음을 쉽

게 알 수 있다

. 그 변용의 범위 는 꽤 넓거니와, 특히 작품세부로 들어가

면 원작과 크게 달라진 요소를 많이 찾을 수 있다

. 어비대왕의 과거내

력

, 바리와 족장아들의 갈등과 양부의 죽음, 하늘님의 목소리와의 만남,

황천길에 만나는 세 개의 계곡

, 장승과의 애정, 우물속의 약초등의 여

러사항들이 새롭게 들어간 내용들이다

.

반면 버려진 바리를 부처님이 인도하는 내용과 저승행에서의 신령

들과의 만남

, 가시성과 쇠성에 갇힌 영혼들의 구원, 무장승과의 결혼과

236

제14호

출산

, 오구신으로의 좌정등과 같은 내용은 원전으로부터 빠졌다. 전체

적으로 종교적색채를 줄이고 현대적감각을 살려내면서 의미맥락이 더

뚜렷하게 전달될수있도록 서사내용을 정리한 것으로 여겨진다

.26

이 작품은 희극적인 흥미요소가 다소 약하고 어색한 느낌을 준다

. 신

명나는 웃음을 불러일으키기에는 사설의 생동성이 다소 거칠고 딱딱

한면이 있거니와

, 연행의 측면에 있어서도 재미와 해학을 넉넉히 살렸

다고 생각되지 않는 부분이있다

.

또한 이 작품은 출연자와 관객이 적극적으로 열린소통을 하는 형식

보다는 그 자체의 극적완결성을 추구하는 방식을 취하고 있다

. 바리역

을 맡은 출연자는 때로 바리자신의 사연을 이야기하고 때로는 장면을

극적으로 재현해 보여주지만 관객에게 직접 말을 걸지는 않는다

. 극중

상황에서 나와서 작중인물이 아닌

‘이야기꾼’으로 돌아오는 대목도 거

의 없다

. 그는 일관성있게 연기자내지 극중인물로서 극적상황을 풀어

내고 있다

. 말 그대로 ‘모노드라마’에 해당하는 특성이다. 그리하여 청

중은

, 각장이 끝나는 부분 등에서‘박수’를 보내고 즐거운 장면에서 웃음

을 보낼 수는 있으나 적극 추임새를 보내면서

, 또는 연행자와 대화를

하면서 극중에 개입할 여지를 거의 가지기 어려웠다

. 무대와 객석은 서

로 긴밀히 열려있는 쪽보다는 원칙적으로 분리되어 있는 쪽이었다

.

한 대목을 예를 들어보면 바리가 황천에 이르러 장승과 살면서 살림

을 하는 대목이 있다

. 거기 다음과 같은 노래가 동살풀이장단으로 연행

된다

.

26

신동흔

, 위의 글, 1988, 237~240쪽.

21세기 창작판소리의 성과와 과제

237

살림하세 살림하세 아침부터 저녁까지

해뜨기 전 일어나서 쌀밥짓고 국과 찌개 온갖 반찬 다 만들고

,

장승 저 인간

, 입이 얼마나 짧은지, 한 번 먹은 음식 두 번 다시 안먹어요.

살림하세 살림하세 아침부터 저녁까지

밥 먹으면 설거지 방바닥은 쓸고 닦고

, 빨래 빨아 헹궈 널고 쫙짝 펴서

개어 놓고

,

얼마나 깔끔을 떠는지

, 옷빨래 이불빨래 끝이 없네.

살림하세 살림하세 아침부터 저녁까지

점심먹고 밭에가면 땅을갈고 씨뿌리고

, 물을주고 잡초뽑고 채소따고 과

일따고

뭔 밭에 지평선이 보여

, 허리가 휘청해요.

출연자가 이 노래를 흥겹게 부를때

, 객석 앞 쪽에 앉아있던 청중하나

가 흥을 이기지 못하고

“살림하세 살림하세 아침부터 저녁까지” 이부분

을 함께 불렀다

. 그러자 다른 청중들도 그소리에 합세하면서 흥을 내려

는 시도를 했다

. 자발적으로 신명이 일어난 청중들과의 교감을 확장할

장치가

, 예를 들면 즉흥적으로 상황을 변용할 수 있는 등의 여지가 작

품에 주어져 있어야 한다

.27 물론 창자의 실수나 의도되지않은 상황에

대한 민첩한 적응이 이루어지지 못한 탓도 있겠지만 판소리 공연을 수

없이 해왔을 소리꾼에게 이러한 열린 구조에서의 판놀음은 다소 어색

하고 낯선 경험일 수 있다

.

27

신동흔

, 위의 글, 1988, 252~254쪽.

238

제14호

판소리 모노드라마

<바리데기 바리공주>는 일찍이 필자와 지인들이

나누던 대화속에 창작판소리의 대중화방안의 하나로 거론되던 연행방

식이기도 한데 공론으로만 그치던 것을 조정희가 몸소 실행함으로써

판소리 연행방식에 새로운 대안을 제시한 것으로 평가할 수 있다

. 다만

바리데기 설화가 가진 주제의 일반성이 현재 한국사회의 대중에게 시

의 적절한가하는 점과 소재면에 있어서는 구태의연한 옛이야기보다

2008년 공연했던 황석영의 바리데기를 점진적으로 다듬고 수정하여

현재를 살고 있는 우리의 민감하고 공감이 큰 현대적 소재와 주제로 이

야기를 직접 풀어가면 어땠을까 하는 생각도 해본다

.

2) <

사천가>

판소리와 브레히트의 만남

, 한국 전통연희와 현대연극의 만남은 그

자체로도 이목을 끈다

.28 브레히트 원작 사천의 선인을 판소리로 만든

이자람의

<사천가>는 2010년 7월 3일 서울시 서초구 예술의전당 자유

소극장에서 열렸다

. 출연배우는 이자람을 비롯해서 이승희, 김소진, 오

대석

, 오유진, 김정훈, 장혁조, 이향하, 신승태, 박선영이 참여했다.

28

한국전통연희와 서양희곡과의 만남중 눈에 띄는 최근 작품으로는 국립창극단에서 공연

한 창극

<로미오와 줄리엣>(셰익스피어 원작, 박성환 각색․연출, 국립극장 달오름,

2009.1)이 있고, 연극작품으로 극단 목화의 <로미오와 줄리엣>, <맥베스>(셰이스피어

원작

, 오태석 각색․연출, 2000)과 연희단 거리패의 <억척어멈과 그의 자식들>(브레히

트원작

, 박성환 각색, 이윤택 연출, 게릴라극장, 2008) 등이 있다.

21세기 창작판소리의 성과와 과제

239

<사천가>는 대한민국 ‘사천’이란 도시에 세 신이 찾아와 착한 사람이

있는지

, 그런 사람이 있다면 과연 끝까지 선함을 유지할 수 있는지 알

아보는 데서 시작한다

. 그러던 중 순덕을 발견하고 그들은 계속 착하게

살라며 얼마의 돈을 주고 떠난다

. 순덕은 분식집을 열지만 사랑에 울고

돈에 속은 뒤 가공의 사촌오빠 재수로 변신해 무자비한 사업가로 성공

한다

. 지킬과 하이드를 닮은 순덕과 재수. 사람들은 재수가 순덕을 죽

이고 사업체를 빼앗았다며 고발하고 그는 판관으로 변한

3명의 신 앞

에서 재판을 받는다

.

“부엌 위에 부엌 있고 부엌 아래 부엌 있는 높디 높은 탑골 팰리스”가

우뚝 솟아있는

‘사천’이라는 도시에 착한 사람을 찾는 세 명의 신이 찾

아왔다

. 세 신은 꼭꼭 잠긴 문을 열어 보겠다고 한 번은 ‘정가’로 한 번

은 판소리

‘지름목’으로 “열려라! 참깨애!”를 부른다. 소리꾼은 어찌 어

찌 겨우 겨우 찾은 착한 사람

‘육골다대녀’ 순덕이 되어 “착하게 살기는

하늘의 별따기

(…중략…) 저는 너무 뚱뚱해서 취직하기도 어렵고요 어

디 아르바이트라도 하고 싶지만 뚱뚱한 여자는 아르바이트도 구하기

힘들어요

. (…중략…) 착하게 살고 싶지만 모든 게 그렇게 비싼데 어떻

게 착하게 살 수 있나요

”라며 단중모리 장단에 노래 부른다.

이렇듯

<사천가>는 2010년 대한민국의 우스꽝스럽고 한심한 세태를

해학적으로 펼쳐놓는다

. 냉혹한 자본주의 현실에서 살아남으려고 고

군분투하는 순덕을 중심으로 벌어지는 일들 속에는 외모지상주의

, ‘유

학

’지상주의, 무한경쟁, 선을 강요하면서도 위선을 자행하는 종교의 모

습 등 오늘날 대한민국을 지배하는

‘myth’들에 대한 현실 비판적 시각

이 담겨 있다

. 우리 사회를 지배하는 거대한 세력, ‘본질’에 충실하기 보

240

제14호

다는

‘위선’에 가득 찬 모습을 보일 때가 많은 기독교, 불교, 유교를 돈이

나 쓸어 모으는 우스꽝스런

‘세 신의 모습’으로 풍자한 것부터가 대중의

큰 호응을 얻었다

.

소리꾼이자 이 작품의 작가이기도 한 이자람은

‘사천의 선인’이 말하

고자 하는 주제를 뛰어난 풍자로 우리 현실에 맞게 이끌어냈다

. 또한

작품의 완성도를 높이기 위한 판소리 연행방식상의 다양한 시도를 기

하였다

. 즉 반주악기를 고수의 북반주 하나에서 탈피하여 국악기외에

다양한 악기를 통해 반주하여 극적 효과를 높였는데 아래 글을 통해 그

의도를 살펴볼 수 있다

.

각 장면이나 캐릭터 별로 장단과 악기를 정해 그 장단이나 악기음색이

가진 성격들에 소리를 입힘으로써 견식

, 건물주 사모님, 세 판사, 뻥부인

등이 탄생했고 베이스 역시 그 과정에서 제 몫을 톡톡히 해 내주었습니다

.

노래가 먼저 만들어지고 베이스를 입히는 방식과 베이스가 먼저 근음과

리듬을 제시하고 그 패턴 위에 소리를 얹어 장면을 만들어내는 방식 둘 다

활용해 듣기에 어색하지 않은 어울림이 생겨났습니다

.

판소리는

‘음악’으로만 분류될 수 없는 공연예술입니다. 판소리가 가진

이야기 풀어내기와 시대를 바라보는 시각

, 그것을 한판 신나게 풀어재끼

는 방법은 판소리가 태어나고 사랑받던 시기에 아주 중요한 판소리의 힘

이었습니다

. 지금의 판소리 역시 그 힘을 가져야 온전히 판소리로 존재할

수 있다 생각합니다

. 현재의 판소리는 ‘전통’이라는 이름 아래 훌륭히 그

명맥을 지켜오고 있습니다

. 그러나 ‘지켜 전해지기 위해’ 정형화된 판소리

는 실상 제 근본의 성격을 제대로 펼치지 못한 채

, 훌륭한 기예와 내공의

21세기 창작판소리의 성과와 과제

241

음악으로만 그 부피가 커지고 소리꾼의 이야기로서의 성격은 움츠러들어

있습니다

. 판소리가 그 예전 사랑받던 시절 나와 내 친구들의 속을 시원하

게 긁어주었던 것처럼

, 음악뿐만이 아닌 이야기로서 그리고 그것을 연희

하는 걸쭉한 한 판으로서 살아 숨 쉬어야 그것이 현재에 살아 숨 쉬는 판소

리가 될 것입니다

.29

무대 한 켠 고수 옆에는 전자기타며 드럼에 여러 악기들과 연주자들

이 자리를 잡고 있다

. 동살풀이 장단이 살사리듬으로 넘어가고 소리꾼

은 윙윙 울리는 전자기타 반주에 소리를 얹는다

. 거기다가 소리판 중간

중간 번쩍거리는 의상을 입은 세신들이 우주인처럼 겅중겅중 무대를

맴돈다

. 소리꾼의 차림새도 전통소리판과는 전혀 다른데, 윤기 나게 곱

게 빗어 올린 머리에는 중절모를 쓰고 있고 풍성하게 부풀린 치마 위에

는 맵시 나는 타이트한 자켓과 흰 프릴이 화려하다

. 이처럼 의상, 반주

형태

, 연행방식이 전혀 기존의 창작소리판과는 판이하게 다르다.

‘탑골팰리스’, ‘육골다대녀’, ‘소믈리에’, ‘차디찬 실용주의’ 등등 현대

우리의 세태를 짚어내는 상황과 인물들을 소리꾼과 고수의 판에 밴드

가 둘러서고 이야기 속의 인물로 분한 또 다른 배우들이 무대에 등장해

춤추고 노래하게되어 사람들은

<사천가>를 새로운 형식의 판소리공연

으로

‘판소리 뮤지컬’이나 ‘국악뮤지컬’ 혹은 ‘퓨전 판소리’ 등으로 불렀

다

. 앞서 살펴본 조정희의 판소리모노드라마와 비슷한 형태로 볼 수 있

는데 창자인 이자람은

“<사천가>는 판소리다”, “내가 하는 작업은 퓨전

29

공연 팜플렛에 나온 「음악감독 이자람의 글」 가운데 한 부분이다

.

242

제14호

이 아니다

, 나는 판소리를 만들고 있다” 심지어 “퓨전을 싫어한다”고 말

한다

. 그러면서 다음과 같이 덧붙인다.

판소리는 새로운 무엇을 만들어내기 위한 도구가 아니라

<사천가>의

본질이자 핵심이다

. 지금 내가 사는 이 시대에 판소리가 이러했으면, 사람

들이 판소리를 이렇게 보고 들었으면

, 하는 생각으로 만들었다. 판소리 말

고도 내가 가지고 있는 여러 음악들을 활용하기는 하지만 그것은 퓨전을

목표로 한 실험이 아니라 판소리를 잘 표현하기 위한 모색이다

.

“<사천가>는 판소리다”라는 이자람의 말처럼, <사천가>의 새로움은

바로 이러한 다양한 실험을 보듬어 안음으로써

1인 창자가 엮어가는

판소리의 연희성에 충실한 공연을 만들고 있다

. 판소리가 살아 숨쉬기

위해서는 전통의 갈고 닦음만이 아니라

‘창작’이 필요하다는 확고한 신

념

, 동시대의 언어를 재기발랄하게 포착하는 ‘또랑광대’의 감수성, 퓨전

국악의 다양한 실험들을 통한 전통에 대한 새로운 발견들

, 판소리의 연

희성을 확장하고자 하는 다양한 고민들이

<사천가>에 의미있게 들어

있다

. 그래서 <사천가>를 보면서 관객들은 여타 창작판소리들에서는

쉽게 느낄 수 없었던 포만감을 느낄 수도 있다

.

사설과 작창에 있어 귀에 쏙쏙 들어오는 노래와 사설

, 소리의 재미와

편안함은 이 작품에서 빼놓을 수 없는 미덕이다

. 현재를 배경으로 현대

어를 적극적으로 사용한 사설이 중요한 역할을 하는 것이지만 더불어

사설에 얹은 소리 역시 판소리

5대가의 대목들과 달리 매우 친근하게

다가온다

. 소믈리에 견식을 사랑하게 된 순덕의 노래는 몽룡을 향한 춘

21세기 창작판소리의 성과와 과제

243

향의 그것과는 다르다

. 이에 대해 이자람의 작창에 대한 주장은 아래

글을 통해 알 수 있다

.

판소리

5대가의 대목을 그대로 쓰고 있는 부분은 거의 없다. 지금 전통

판소리가 만들어지기 이전의 소리

‘고제’를 의도적으로 쓰려고 했다. ‘고제’

는 소리가 다양하고 편하다

. 민요같다. 아마도 옛날에는 판소리, 정가, 경

기민요

, 서도민요 등이 하나로 있었을 것이다. 지금은 구분지어졌지만.

<사천가>에는 그러한 소리들이 다 들아가 있다.

이자람은 작창을 하면서 팝 발라드만큼이나 감미로운 순덕의 러브

테마처럼 다양한 소리를 짜넣었다

. 그것은 그저 아름다운 것이 아니라

내용의 이면을 그리고 재미나게 이야기를 전해주기위한 장치이다

.30

다재다능한 소리꾼 이자람은 또 이렇게 말하고 있다

.

다른 소리꾼들도

<사천가>를 불렀으면 좋겠다. 그러면서 판소리에 대

한 이야기를 많이 나누고 싶다

. 소리꾼들을 너무 만나고 싶다. 언제부터인

가 내가 롤모델인 후배들도 있더라

. 그들의 환상마저도 깨고 만날 수 있는

소통의 장이 생길 것 같다

. 내가 원하니까. 더 많이 만나고 더 많이 창작하

고 싶다

. 양적으로 팽창해야 질적인 성장도 생기고 그래서 21세기 5대가가

생기지 않겠나

.31

30

“소리도 말이라고 생각한다. 말의 음율을 증폭시켜서 노래를 만드는 것이다. 이자람은

소리에 말을 담을 줄 안다

. 근데 그게 사실은 기본이다. 소리에 말을 담다보니 이모션이

나오고 당연히 몸짓이 나온다

. 이자람은 그것을 잡아낼 줄 아는 소리꾼이다.” 연출가 남

인우의 말

.

244

제14호

<사천가>는 ‘모더니티의 옷을 입은 판소리’라고 말할 수 있다. 한복

치마에 양복 저고리를 입은 소리꾼

, 연미복을 입은 신들, 흑백으로 장

식된 무대

, 조명과 여러 악기의 사용, 음악적 기법 등 이 모든 ‘사천가’의

연출 방식은 부채 하나 들고 서서 구수한 소리를 뽑아내던 전통 판소리

와는 완전히 다른 연행방식을 채택하고 있어

, 보기에 따라서는 탈장르

로 평가할 수도 있지만 공연의 주를 이루는 표현 수단

, 종국적인 전달

의 방법을 놓고 볼 때 판소리창작 공연의 범주로 보는 것이 타당하다

.

3)

억척가

브레히트의

<억척어멈과 그 자식들>을32 바탕으로 <사천가>를 만

들었던 이자람이 직접 대본을 쓰고 작창하고 연기까지 했다

. 중국의 삼

국지 시대

, 전쟁의 소용돌이 속에 생존을 위해 억척스럽게 살아가는 여

인의 이야기다

. 이 여인은 김순종에서 김안나, 김억척으로 이름을 바꿔

가며

, 아이 셋을 데리고 달구지에 온갖 물건 싣고 전쟁터를 좇아다니는

‘전쟁상인’으로 살아간다.

억척네는 아이들에게 용기와 정직

, 사랑이라는 가치를 가르쳤던 어

31

김소연

, 박정훈, 「우리는 판소리를 만들고 있다-<사천가>의 작가 겸 소리꾼 이자람, 연

출 남인우 동시 인터뷰」

, 뺷문화예술뺸 331호, 한국문화예술위원회, 2008, 28~41쪽.

32

브레히트의

<억척어멈과 그의 자식들>은 2008년 연희단거리패의 공연을 위해 한국전쟁

을 시대적 배경으로 삼고 지역적으로는 남원 지리산 일대를 배경으로하여 감칠맛나는 남

원 사투리로 표현된 판소리 사설조로 박성환이 각색을 하고 작창을 하여 소리가 많이 가미

된 연극으로 공연된 바 있다

(브레히트원작, 박성환 각색, 이윤택 연출, 게릴라극장, 2008).

21세기 창작판소리의 성과와 과제

245

머니였다

. 그러나 전쟁터에서 자신이 믿었던 가치에 배신을 당하고 더

욱 억척스럽게 살기를 다짐하게 된다

. 억척네는 극의 막판, 어머니를

구하기 위해 목숨을 던진 딸의 죽음 앞에서 통곡하다가

‘나는 시체 파먹

는 구더기가 아니다

. 사람으로 태어났으니 사람답게 살아보자’는 깨달

음을 얻게 된다

.33

브레히트의 원작

<억척 어멈과 그 자식들>은 유럽의 30년 전쟁(161

8~1648)을 배경으로 하고 있는 반면

, <억척가>는 판소리 다섯 마당 중

하나인

<적벽가>의 중국 삼국 시대(2세기 말~3세기 말)를 배경으로 한다.

원작

<억척 어멈과 그 자식들>이 전쟁 통에 휩싸인 가족과 어머니에 초

점이 맞혀져 있다면

, <억척가>는 전쟁이란 극한의 상황 속에서 느끼는

인간의 여러 감정

(공포, 연민, 죽음, 분노, 슬픔)들을

풍자와 해학으로 그

려내며

‘사람을 사람답게 만들지 못하고 억척스러워야만 살아남을 수

있게 만드는 것은 무엇인가

?’ 질문한다. 판소리의 동시대성을 오늘

우리의 삶 속에 계속 이어가는 작업을 하고 있는 이자람은 사설을 짜는

데 있어서 이 작품 역시

<사천가>처럼 쉬운 일상어로 구사한다. 그래

서

‘억척가’의 대사 전달력이 좋고, 판소리가 지닌 세태 풍자의 힘과 해

33

이자람의 소리와 연기는 종횡무진이다

. 1인 15역, 이자람 안에는 억척스런 어머니도, 용

감한 큰 아들도

, 우직한 작은 아들도, 착한 막내 딸도, 수작 거는 취사병도, 거드름 떠는

장군도

, 애교 떠는 뺑마담과 사이비 천의도사도 다 들어있다. 2시간 40분 내내 관객을 웃

기고

, 울리고, 들었다, 놨다, 한다. 한 순간도 지루할 틈이 없다. 그러다 어느 순간부터는

줄줄 눈물이 흐르고 가슴이 먹먹해진다

. 억척네의 삶이 슬퍼서만은 아니다. 이 이야기가

단순히 옛날 이야기가 아니라 바로 우리의 이야기라는 사실이 너무 뼈저려서였는지도

모르겠다

. 그만큼 공연의 감흥에 푹 젖어서였는지도 모르겠다(김수현, 「이자람 덕분에

행복하다-이자람의 판소리

<억척가>를 보고」, ht p://news.sbs.co.kr 참조).

246

제14호

학성 또한 그대로 살아있다

. 예를 들어, “김순종이 바람 부는 날 그네

타러 갔다가 치마가

‘훌러덩’해서 삽시간에 ‘마릴린 순종’으로 소문이

났다

”는 대목, “김순종이 안나로 개명할 때, 글로벌 시대이니 영어 이름

을 지어보자

(…중략…) 아이는 안 낳을 테니 안 낳아 안 낳아 안나 안

나

, 내 이름은 안나” 하는 대목 등등 발랄한 대사가 곳곳에서 웃음을 자

아낸다

. 아이폰, 이어폰등의 친숙한 물건들이 등장하는가 하면 글로벌

시대에 발맞춰 수잔

, 제인, 소피 등의 이름으로 개명할까 고민하기도

한다

. 그런데 이름이 ‘소피가 뭐야’라면서 웃음을 유발하기도 하고, 특

히 적절한 리듬과 함께 울려퍼지는

‘마릴린순종~’에는 웃음이 터지며

카타르시스를 느끼게 해준다

. 모든 세대가 이해하고 공감하는 대사와

작창으로 이루어진 판소리가 아닐수 없다

.

<억척가>는 음악구성 역시 파격적인데, 음악반주에 있어서 창자와

고수라는 판소리의 기본적인 틀은 유지하면서 세명의 고수가 등장한

다

. 이들은 북, 장구, 꽹과리의 전통악기 뿐아니라 전자기타, 드럼, 퍼

쿠션의 현대적인 악기를 사용할 뿐아니라 낯선 이국의 민속적인 타악

기마저 등장시켜 전통판소리에 록음악

, 가요, 중국의 경극에서 아프리

카나 남미의 민속 음악까지 아우르는 다양한 음악을 녹여낸다

. 판소리

가 이렇게 자유롭게 변형될 수 있음을 보여준다

. 악기는 단순히 ‘반주’

에 머무르는 게 아니라

, 창자의 소리와 주거니 받거니 어우러지면서 극

을 이끌어간다

.34

결과적으로 전작

‘사천가’로 함께 작업했던 남인우 연출과 이자람의

34

이자람은

‘만약 전통 판소리 하던 시대에도 이런 악기들이 널리 연주되고 있었다면 당시

소리꾼들도 이런 악기들을 사용하고 싶어하지 않았을까요

’라고 했다(위의 글, 참조).

21세기 창작판소리의 성과와 과제

247

호흡은 또다시

‘억척가’에 이르러 판소리의 현대적 계승 방법의 눈부신

장면을 만들어 내었다

. 분단국가에 살며 전쟁의 공포와 참상을 전혀 체

감할 수 없는 우리들의 부조리한 사회상을 반영하듯 진짜 서민들의 이

야기를 예술적 내용과 형식에서 리얼리즘 미학으로 제시했다

.

무엇보다 이자람이 들려준 다양한 음악적 변화의 능수능란함은 판

소리가 어떻게 건강한 생명의 숨결을 지금 이 사회속에서 불어넣어야

하는지를 보여준다

. 또 <억척가>에는 전통 판소리 5바탕의 여러 소리

들이 자유롭게 변형

, 삽입되어 판소리의 음악적 재미를 맛볼 수 있고,

다양한 리듬악기들이 이야기와 유기적으로 연결

, 연주되어 극의 재미

와 긴장감을 더한다

.

전통적인 연행형태를 외형상 많이 벗어난 것처럼 보이지만 사실 그

기본원리와 성격상으로는 전통의 연행법을 충실히 반영하고 있다

. 예

를 들어 부채를 소품으로 활용하는 점이 그러한데

, 손에 쥔 부채는 막

사 옆에서 몰래 얻어먹는 닭다리를 상징하기도 하고

, 군부에 충성을 맹

세하다 처참하게 참수당한 둘째 아들의 머리통이 되기도 하면서 희극

과 비극을 넘나든다

. 걸판진 마당판처럼 관객과 소통하는가 하면 매우

세련된 극적인 장치로 관객을 감동으로 몰아넣는다

. 예를 들어 감정의

진폭을 극대화 시키는

2막 후반부 막내딸의 죽음 장면에서 창자는 핏

빛으로 물든 장막 앞에 주저앉아 중저음 선율에 맞춰 딸을 잃고도 고된

삶을 이어가야 하는 어미의 심정을 절절하게 토해내는데 이때 베이스

와 북의 타악 리듬에 맞춰 객석 아래 설치된 특수 장치가 의자에 진동

을 가하면 관객들에겐 청각과 촉각으로 동시에 떨림이 전달되는 입체

적 연출을 시도한 점이 참신하다

.

248

제14호

하지만

, 브레히트의 대서사극 <억척어멈과 그의 자식들>을 각색한

<억척가>는 극중 20년이 넘는 세월을 압축한 데다 수많은 등장인물이 나

오는 탓에 관객들이 이야기 흐름을 따라가려면 상당한 집중력을 필요로

한다

. 극 초반에는 조명이나 무대 연출이 비교적 단조로웠다가 중반으로

치달은 뒤에야 대형 장막이 걷히면서 서사적 갈등이

‘베일’을 벗는데, 관

객들도 이때까지 흥미롭게 집중하기에 다소 부담감을 느낄 수 있다

.

<사천가>에 비해 <억척가>는 상대적으로 전통 판소리의 비중을 키

우는 승부수를 던졌다고 보여지는데 창자의 말처럼 새로운 장르나 퓨

전을 만들기 위한 판소리의 활용이 아니라고 할진대

, 표현기법은 기발

하고 다양하게 구사하되 기본을 이루는 소리에 있어 그 구조와 내용을

더욱 충실히 하여야 하겠다

. 고도로 집약된 눈대목들이 넓게 분포하며

극음악으로서 창작판소리

<억척가>가 이러저러한 무대연출이 없이도

토막소리가 각광을 받을 수 있기를 기대해 본다

.

6. 맺는 말

지금까지 창작판소리는 예스러움 쪽으로 너무 경도되거나 아니면

새로움을 지향하는 정도가 너무 지나치게 진행되는 쪽으로 양극화의

길을 걸어오지 않았나 판단된다

. 특히 2000년대 창작판소리는 “또랑광

대

”등 수많은 개인과 단체들의 참여로 작품의 활성화가 두드러진 시기

21세기 창작판소리의 성과와 과제

249

이면서 후자의 경우에 해당한다고 볼 수 있다

. 판놀음의 정신을 일깨워

주고

, 대중적인 관심을 촉발시켜준 공로가 지대한 창작의 시기였는데

음악으로서의 소리 자체의 약화

, 내용상의 완성도 미흡, 연행방식에 대

한 심도 있는 연구 등이 부족했던 기간으로 평가할 수 있다

.

이의 극복을 위해서 몇가지 제시해 보면

, 먼저 내용상 너무 단조롭고

지나치게 대중추수적인 소재나 주제를 피하고

, 보편의 진리와 인간의

본질에 대한 탐구

, 시대적 환경과 그 속의 삶에 대한 관심, 현대인들과

동시대성을 획득하면서 판소리다운 아름다운 문체와 언어를 구사하는

것은 이면에 맞는 좋은 소리를 작곡할 수 있는 기본 토대가 되겠다

.

작창에 있어서도 전통

5바탕에서 흔히 나오는 곡조를 비슷한 정서나

운율이 담긴 창작사설에 그대로 덧씌워 작창하는 것이 아니라 독창적

인 작곡을 통해 새로운 더늠들이 개발되어야 한다

. 이를 위해 새로운

사설의 이면을 아름답고 설득력있게 표현하기 위해 전통적인 소릿길

과 장단

, 성음을 바탕에 두면서도 동시에 현재 우리를 둘러싸고 있는

음악적인 환경

, 현대인의 정서등을 전통적 음악체계와 구조에 알맞게

조화를 이룰 수 있도록 작곡에 신중을 기해 연구해야 한다

.

반주형태도

1인 구연창에 1인 고수의 북연주로 그칠것인지 좀더 다

양한 반주 형태를 구사할 것인지 적극적으로 고민해봐야 한다

.

연행방식 또한 근본 뿌리인 소리의 완성도를 높이는 가운데 판에서 질

펀하게 관객과 잘 노는 것 뿐만 아니라 극중 인물과 해설자로써 완벽하게

극에 몰입되어 있는 배우로서의 자질을 갖추어 잘 짜여진 한편의 음악극

을 보듯이 해야 한다

. 단지 북하나 소리하나에 모든 걸 맡길것이 아니라

관객의 오감을 모두 만족시킬 수 있는 상태로 철저히 연출되어야 한다

.

250

제14호

물론 소리를 통한 감동의 효과를 극대화하기 위한 수단으로 말이다

.

하지만 이런 실기적인 전문분야의 자발적인 노력만으로 모든 문제

가 해결되고 창작판소리가 성행할 수 있기를 바랄 수만은 없다

. 시장성

이 전무한 판소리계

, 특히 창작판소리에 있어서는 체계적인 육성과 지

원을 통해 연구와 노력을 적극적으로 견인해 주어야만 한다

.

2000년대들어서 많은 전공실기인들이 참여하고 있는 창작판소리는

이제 더 이상 금기의 대상도 아니요

, 특별한 분야도 아닌 일반적 예술 창

작의 의미를 획득하게 되었다

. 변화를 통해 시대를 반영하고 재창조되

는 예술의 일반적인 속성을 판소리도 획득하게 되었다는 뜻으로

, 2000

년대 창작판소리의 활성화가 끼친 실기인들 내부와 대중의 이러한 인식

변화는 매우 수구적인 판소리계의 변화를 위한 의미있는 성과이자 미래

를 위한 토대가 된다

. 하지만 아직은 창작판소리가 그 내용과 형식에 있

어 연구와 노력이 집중되어야 할 시기이다

. 많은 작품들의 시행착오 속

에 이제 점점 의미있는 희망의 씨앗들이 보이기 시작하기 때문이다

.

전통 판소리가 오랜 세월 많은 이들의 손과 입을 거쳐 적층된 문학과

음악

, 연희의 복합체이듯이 창작판소리도 이제 그 내용과 형식을 더 다

듬고 갈고 닦아야하는 시기이다

. 새로운 소리들이 계속해서 출현하는

가운데 대중으로 부터의 냉혹한 검증이 필요하다

. 참신한 시도와 용감

한 모험으로써 의미를 부여하는 것에 그치지 않고 문학적

, 음악적, 연

행적인 면에서 완성도를 쌓아가고 보편적인 의미와 가치를 대중 속에

서 획득할 수 있도록 지속적인 노력과 지원이 필요하다

.

21세기 창작판소리의 성과와 과제

251

참고문헌

김현주

, 「창작판소리 사설의 직조방식」, 뺷판소리연구뺸 제17집, 판소리학회, 2004.

김소연․박정훈

, 「우리는 판소리를 만들고 있다-<사천가>의 작가 겸 소리꾼 이자람,

연출 남인우 동시 인터뷰」

, 뺷문화예술뺸 331호, 한국문화예술위원회, 2008.

신동흔

, 「이야기와판소리의관계재론」, 뺷국문학연구 1988뺸, 서울대국문학연구회, 1998.

______, 「창작판소리의 길과 <바리데기 바리공주>」, 뺷판소리연구뺸 제30집, 판소리학

회

, 2010.

윤중강

, 「판소리의 유쾌한 이단아, 대중에게 손내밀다-판소리를 살리는 창작판소리」,

뺷문화예술지뺸

, 한국문화예술진흥원, 2003.7.

진은진

, 「어린이를 위한 창작판소리의 현황과 특징」, 뺷판소리연구뺸 제 25집, 판소리학

회

, 2008.

조동일

, 「판소리사설 재장조 점검」, 뺷판소리연구뺸 제1집, 판소리학회, 1989.

252

제14호

Abstract

The Achievements and Tasks of Creative Pansori in the 21st

Century

Park, Sung Whan Member of the National Theater of Korea, Head of Junggoje Pansori Research Institute

From the beginning of the 2000s, the popularization of gugak (Korean

traditional music) increased as it became a hot issue. The social mood of this trend

was flexible enough to al ow musical deviation from conventional musical

techniques, leading to the wider performances of fusion gugak and creative

pansori (Korean traditional opera).

The creative pansori singers at that time were 20 to 40 years old, and some were

professionals with academic backgrounds in pansori at university, and others

were madanguk (Korean traditional mask dance) performers who led the cultural

movement through this style. The musical bands, such as Soriyuse, Taru, and

Badaksori, were organized by those young singers.

The representative works of the creative pansori singers, such as Penalty for

Dad by Lee In-deo, Starcraft by Park Tae-ho, and Mrs. Super’s Wrestling Episode

by Kim Myung-ja contributed to the popularity of creative pansori, as this style

portrayed people’s life experiences in a vivid, humorous manner. In addition to

those works, around 30 pansori musicians staged roughly 100 performances,

including Great Goguryeo by Park Sung-hwan and Song of Sichuan by Lee Ja-ram.

The pansori of the 2000s are characterized by several features; first,

performance by young graduates with academic expertise, a wider perspective,

and sensitivity to the changes of the era contributed to the effort to innovate the

musical genre, helping the themes and subjects of the music flourish. Secondly,

some ingenious strategies were invented to expand the publicity and the audience

base for the genre. The composition of pansori pieces for children is an example.

The adoption of plain language for performances also made it easy for kids to

comprehend the performance. In addition, the pansori performances were staged

in open places, such as yards or on streets, beyond the traditional closed theaters,

21세기 창작판소리의 성과와 과제

253

and it featured a mix of improvisation and immediate responsiveness. Lastly,

influenced by modern world, creative pansori showed a high degree of

experimentation and novelty, distancing itself from the conventional pansori,

although it was not yet sophisticated in content and form.

For the sustainable development of creative pansori, it is inevitable to speak of

its refined, original, pansori language while inventing ways to draw and keep the

public’s interest in it. The performers in the 2000s succeeded in attracting public

at ention with a variety of interesting light themes. However, the success wouldn’t

be sustainable if they went so far as to lose its pansori-type qualities.

Composing new creative pansori songs must be a process of creating

completely original tunes rather than just applying new lyrics to existing tunes. For

accompaniment, the options for various dramatic effects need to be developed

rather than sticking only to a one-singer-one-drummer system. The claim that

pansori is about acting may be legitimate, but it doesn’t indicate that singing must

play second fiddle.

Eventually, it is necessary for us to understand and familiarize ourselves with

the principles and practices of pansori. We must also devote our best effort toward

narrating, composing, acting, and creating tunes to develop creative pansori in

which our professionalism is immersed. The creative pansori of the 2000s paved

the way to raise our awareness that transforming pansori, which had been taboo in

the conservative world of pansori, is feasible.

After long-term endurance as a composite art of music, dance, and literature

orally handed down, pansori could eventually be recognized as great art.

Likewise, creative pansori needs to be polished and refined in content and form to

be considered great art. Along with the wil ingness to chal enge for bet erment,

continuing efforts and interest are needed to elaborate creative pansori in literary,

musical, and acting terms in order to be valued by the public.

Key words

pansori, the creative pansori, pansori singers, performances, the

audience, The composition of pansori, the pansori performances, language, lyrics