조선 후기 정사류精舍類 서재의 공간과 의미

73

조선 후기 정사류精舍類 서재의 공간과 의미

柳成龍의 安東 ‘遠志精舍’와 宋時烈의 回德 ‘南澗精舍’를 중심으로

류승민 문화재청 인천항 문화재감정위원

1. 머리말

2. 서재의 개념과 유형

1) 개념

2) 유형

3. 정사류 서재

1) 안동 하회 원지정사

2) 회덕의 남간정사

4. 정사류 서재의 공간과 의미

5. 맺음말

국문초록

한국건축사학에서 서재는 두 유형

‘사랑류(舍廊類)’와 ‘정사류(精舍類)’로 분류하는

데 전자는 전체 가옥의 주요 부분인 사랑채이면서 서재의 역할을 한 경우에 해당하

는 것들이며

, 후자는 독서를 전제로 하고 살림집으로부터 독립하여 조영된 건물을

가리킨다

. 이 글은 서재의 두 유형 중에 정사류를 대상으로 하되, 안동에 있는 류성

룡의

‘원지정사(遠志精舍)’와 회덕에 있으며 송시열의 서재였던 ‘남간정사(南澗精舍)’

를 중심으로 조선 후기 지성사에서 서재 공간의 특성과 그 공간의 의미에 대해 다루

었다

.

‘서재(書齋)’가 ‘책을 읽는 공간’을 의미하는 대표 개념으로 쓰이기 시작한 것은 중국

당대

(唐代)의 문헌에서 나타나기 시작하며 본래 개인의 독서와 시작(詩作) 등을 위

74

제13호

한 공간이었으나 독서와 강학을 겸하는 공간으로도 쓰였고

, 조선 후기에는 장서(藏

書

)와 열람의 공간으로도 활용되었다. 19세기에 이르러서는 지식과 교양을 상징하

는 공간으로 변모하기 시작하여 오늘날까지도 그런 기능을 유지하고 있다

.

16세기 후기에 지어진 원지정사는 안동 하회에 있으며 본당과 누각으로 구성된 서

재다

. 살림집인 충효당과 멀지 않아 오로지 독서와 사색을 위한 공간으로 쓰였고,

특히 누각인 연좌루는 주변의 경관을 감상하며 생각을 정리할 수 있는

, 조망의 공간

으로 쓰였다고 볼 수 있다

. 한편 1687년에 송시열이 지은 남간정사는 깊은 숲속에

있었으며 바로 앞에 연못을

, 개울물을 건물 아래로 흐르게 하여 인공적으로 조성된

자연 속에 자리했다

.

이 두 서재는 오로지 개인을 위한 공간이었으며 그 주체들은 자신이 추구하는 학문

과 사상의 지향을 건물 구조에 반영하였다

. 원지정사는 사색의 공간을 담장으로 외

부와 분리하되 누각으로 그 폐쇄성을 방지하였고 남간정사는 사물의 이치를 궁구하

되 스스로 물의 미덕을 쫓으려는 의도를 건물의 구조에 담아냈다

.

서재는 자연 속에 인간이 있으면서 추구하는 가치를 상승시켜 와유

(臥遊)의 경지까

지 끌어올리는 데 크게 기여했으며 이 글에서 살핀 두 거물의 서재들은 각각 지향하

는 학문과 철학의 특성을 담고 있는 공간으로 해석해야 그 참뜻을 오롯이 읽을 수

있다

.

주제어

서재(書齋), 정사류(精舍類), 공간, 원지정사, 남간정사, 성리학

조선 후기 정사류精舍類 서재의 공간과 의미

75

1. 머리말

서재

(書齋)는 중국이나 한국

, 일본의 주택 건축의 매우 중요한 구성요

소라고 할 수 있는 데 반해

, 이에 대한 건축사적 관심과 연구는 많지 않

다

.1 이는 서재의 개념을 설정하는 작업이 용이하지 않은 점에 이유가

있는 듯하다

. 실제로 ‘서재’라는 건축의 구성요소는 과연 일정한 형태를

결정적 전제로 한 물리적 형상과 명명

(命名)과정에서 필요한 조건을 만

족함으로써 성립되는 개념

‘사이’에 있다고 할 수 있다. 따라서 서재의

개념 설정에는 여러 경우의 수가 복잡하게 작용하여 명징하고 단순한

개념을 도출하기가 쉽지 않다

. 이에 대해서 본고에서는 중국과 한국의

사례를 살펴 일정한 개념을 도출해 보고자 한다

.

한편 서재는 두 유형

‘사랑류(舍廊類)’와 ‘정사류(精舍類)’로 분류하는데

전자는 전체 가옥의 주요 부분인 사랑채이면서 서재의 역할을 한 경우

에 해당하는 것들이며

, 후자는 독서를 전제로 하고 살림집으로부터 독

1

한국건축사학에서 서재는 깊이 다루어지지 않았던 영역이다

. 대개 궁궐․사찰 건축이

주를 이루고 일반주택의 경우는 주류에서 벗어나 있었으므로 그 세부 영역인 서재를 다

룬 연구 성과는 더욱 영성한 셈이다

. 그러나 다음에 열거하는 성과의 일부분에서 본고와

관련 있는 내용을 찾아 볼 수 있다

. 주남철, 뺷한국건축사뺸, 고려대 출판부, 2006; 김동욱,

뺷조선시대 건축의 이해」, 기문당, 2001; 신영훈, 뺷한국의 살림집뺸, 열화당, 1985; 천득염,

「누정과 원림」

, 뺷한국건축사 연구뺸 1, 발언, 2003, 165~192쪽; 김은중․주남철, 「호남지

방

書堂 精舍類 건축에 관한 연구」

, 뺷대한건축학회논문집뺸 7권 3호, 1991; ______, 「書堂 精

舍類 건축의 배치 및 평면유형에 관한 연구」

, 뺷대한건축학회논문집뺸 8권 1호, 1992 정도

를 들 수 있다

. 최근 궁궐 연구의 과정 가운데 왕실서재에 관한 주요 사실을 밝힌 것으로

이강근

, 「조선 후반기 건축의 대중교섭」, 뺷조선 후기 미술의 대외교섭뺸, 한국미술사학회,

2007을 들 수 있다. 이 논문은 청대 벽돌소재 건축의 영향을 받은 건물로서 경복궁 집옥

재

(集玉齋)를 주목하여, 그 용도가 고종(高宗)의 집무실이자 왕실 서재였음을 밝히고 장

서

(藏書)를 위한 장소로서 집옥재의 기능을 지적하였다.

76

제13호

립하여 조영된 건물을 가리킨다

.2 이 가운데 후자가 공간적 독립성을

바탕으로 한 개념이기 때문에 상대적으로 다루기에 수월한 면이 있다

.

따라서 본고에서는 서재에 접근하되 물리적 형상에 초점을 우선 맞

추었고

, 그 가운데 한 가지 유형인 ‘정사류 서재’에 대해 먼저 살피려고

한다

. ‘사랑류 서재’는 정사류보다 ‘명명’에 의한 서재개념의 영향을 더

받기 때문이다

. 결국 정사류 서재의 물리적․공간적․시각적 속성과

이들을 총괄하는 정신적

(혹은 사상적)

특성을 살필 것이다.

2. 서재의 개념과 유형

1)

개념

서재는 책을 의미하는

‘서(書)’와 집을 뜻하는 ‘재(齋)’의 합성어다. ‘재’

라는 한자가

‘집’이라는 뜻으로 쓰이기 시작한 것은 오래 전으로 거슬러

올라간다

.3 그러나 집을 뜻하는 또 다른 말 ‘가(家)’나 ‘옥(屋)’, ‘궁(宮)’ 등

2

이 개념에 대해 자세한 내용은 뒤에서 다시 다룰 것이다

.

3

남조

(南朝)의 송(宋) 류의경(劉義慶)이 쓴 뺷世說新語뺸 「言語」편에 “손작의 賦 「遂初」에 ‘畎川

에 집을 지어 스스로 만족함을 아는 태도를 보인다

. 집̇앞에 소나무 한 그루를 심어 언제

나 매만진다네

[孫綽賦遂初, 築室, 畎川, 自言見止足之分. 齋̇前種一株松, 恒自手壅治之]”라는 구

절에서

齋가 집의 의미로 쓰인 예를 볼 수 있다

.

조선 후기 정사류精舍類 서재의 공간과 의미

77

과 의미의 내포에서 차별성이 있는 것 같다

. ‘재’는, 원래 ‘제사를 위해

몸과 마음을 정결히 유지하는 행위

’라는 서술적 개념이었으나 시간의

흐름과 함께 정결한 마음과 몸을 유지해야 할 공간이라는 의미로 확장

되었다

.4 따라서 ‘서재’에는 ‘책’과 함께 ‘마음가짐’이라는 정신적 자세를

함께 요구하는 면이 강하다

.

‘책’은 ‘독서’를 말하며 ‘재’가 다른 일상생활과 차별되는 마음가짐을

의미하고 두 요소는 매우 유기적으로 융합․확장되어 개념을 형성한

것으로 보인다

. 이 두 요소의 융합과 확장은 서재를 주택의 일반적 살

림공간으로부터 독립시키는 데 큰 역할을 한 것은 물론이요

, 독립하여

차지하는 입지의 비범함과 밀접한 연관성을 가지기도 한다

.

서재는

‘서옥(書屋)’, ‘서방(書房)’, ‘초당(草堂)’, ‘서장(書帳)’, ‘서유(書帷)’ 등

의 개념과 비슷한 뜻으로 사용되었다

. 먼저 ‘서옥’은 책을 읽기 위한 집

이라는 의미가 우선이다

. 물리적으로 보아도 이는 독립된 건물을 전제

로 한 개념임을 알 수 있다

. 이에 반해 ‘서방’은 가옥의 요소인 방을 드

러낸 명칭이다

. 그리고 ‘서장’과 ‘서유’는 앞의 두 명칭과는 다른 점이 있

다

. 이 둘은 모두 ‘장막’이라는 소재로 인한 명칭이기 때문이다. 장막이

라는 소재로 책을 읽기 위한 공간을 구획하려 한 의도를 반영한 명칭이

므로 건물․방과는 확연히 다른 개념이라고 하겠다

.

그런데

‘서재’라는 개념은 이들에 비해 시기적으로 후대로 내려와서

쓰이기 시작하다가 어느 시기부터

‘책을 읽는 공간’이라는 의미를 대표

4

뺷漢語大辭典뺸에 실린 표제자 ‘齋’의 의미에서 볼 수 있는 ‘고인들이 제사 혹은 기타 전례를

거행하기 전에 마음을 맑게 하고 욕심을 없애고 몸을 깨끗이 하며 먹거리를 깨끗이 하여

壯敬함을 보이는 것

[古人在祭祀或舉行其他典禮前淸心寡欲, 淨身潔食, 以示莊敬]’이 기본 의미

임을 알 수 있다

.

78

제13호

하는 어휘의 지위를 얻은 것으로 보인다

.

‘서재’가 ‘책을 읽는 ‘공간’을 의미하는 대표 개념으로 쓰이기 시작한

것은 중국 당대

(唐代)의 문헌에서 보인다

.5 그리고 북송(北宋) 시대부터

는 개인적 독서공간은 물론이요

, 교육을 담당하는 공간의 의미인 ‘학사

(學舍)

’로도 쓰이기 시작한 사실도 있다.6

한국에서

‘서재’가 언제부터 있었는지 정확히 알 수는 없으나 신라 말

최치원이 남긴 시 「제가야산독서당

(題伽倻山讀書堂)」에서 그 경우를 살필

수 있다

. 최치원은 만년에 세상과 결별을 선언하고 가야산에 은거하였

는데

, 이때 그가 생활공간으로 마련한 것이 바로 ‘독서당’이었음을 시에

서 알 수 있는데

, 이 경우의 ‘독서당’은 ‘서재’를 의미한다고 할 수 있다.

이로써 본다면

10세기 이전부터 ‘개인이 독서하기 위한 공간’을 마련하

는 예가 있었음을 추찰할 수도 있다

.

개인의 독서를 위한 공간만이 아닌 확장된 목적을 위한 서재는

‘강학

(講學)

’의 공간으로서 여말선초부터 시작된 것으로 보인다.7 이는 ‘서당’

이라는 교육적 장소와 유관하여 기능이 서재의 기능이 확장된 것으로

5

당

(唐)의 왕발(王勃 : 647~674)이 지은 시 「贈李十四」의 제4수에 “直當花院裏, 書齋望曉開.[곧

바로 꽃밭 속에 있는

/ 서재에서 동터옴을 바라보네]”라고 한 구절에서 ‘書齋’가 쓰인 것을

볼 수 있다

.

6

북송시대 개인서재로 가장 유명한 것은 미불

(米芾)의 ‘보진재(寶晉齋)’였다. 이 서재는 독

서만이 아니라 서화 수장과 감상을 위한 공간으로 후대 그와 같은 목적을 띤 서재의 모델

이 되기도 했다

. 교육기관으로서 학사의 의미로 쓰인 것은 뺷宋史뺸의 「選舉志」 3에 “태학에

80 齋를 두었고, 齋는 각각 방이 다섯으로 모두 30명을 수용하였다[太學置八十齋, 齋各五楹,

容三十人

]”라고 한 것이 가장 앞선 기록이다.

7

독서와 강학을 위한 서재를 특별히

‘정사(精舍)’라고 불렀는데, 이것의 용례는 東漢 包咸의

고사에서 볼 수 있다

. 이 고사는 김은중․주남철, 앞의 논문(1991, p.92)에서도 언급되었

다

. 이 논문은 정사를 서당과 함께 다루지만 둘의 차원을 달리 보고 있다. 즉 서당은 서원

(書院)의 하위교육기관이며 정사(精舍)는 사설 Academy라고 하여 기능적인 면에 치중하

였음을 볼 수 있다

.

조선 후기 정사류精舍類 서재의 공간과 의미

79

볼 수 있으며

, 조선시대 이후에는 개인적 서재와 목적에서 모호한 경계

를 형성하기도 한다

. 즉, 개인의 독서에서 강학의 목적을 겸한 공간으

로 발전한다는 것인데

, 이는 개인과 사회의 지적 교환과 재생산이라는

문화적 양태로 보면 당연한 전개과정이다

. 다만, 주의할 것은 아무리

강학이 빈번하게 이루어졌다고 하더라도 그 공간의 시작은

‘개인’을 위

한 목적에서 시작된다는 점이다

. 특히 앞서 든 최치원의 예는 물론이

고

, 조선시대 훈구와 사림의 대결이 시작되어 정치현실에서 생사의 대

결양상이 이어지면서 사대부들이 낙향 혹은 은거를 선택하여

‘독서인

(讀書人)

’의 삶을 선택하는 과정은 철저히 개인적인 가치를 보전하기 위

한 것이었음을 주목해야 할 것이다

.

강학이 벌어진 공간이었다고 하더라도 서재를 설립한 최초 동기를

막연하게 강학을 위한 것이라고 보는 것에는 본질을 곡해할 우려가 있

다

. 가령 길재(吉再)의 경우나 김일손(金馹孫)의 청계정사(靑溪精舍) 등은

모두 설립주체가 환로

(宦路)와 같은 세계를 거부하고 자신들의 공간을

만들어 그 속에 깃들고자 하는 목적이 있었다고 보아야 하며

, 이 목적

은 최치원의 독서당과 일치하는 것임을 주목해야 하기 때문이다

.8 그

8

정사

(精舍)의 개념에 대해서 ‘수기안인(修己安人)’이라는 성리학적 이념을 서술한 성과는

도윤수

, 「16~17세기 조선성리학의 분화와 그에 따른 건축공간의 특성에 관한 연구」, 한

양대 석사논문

, 2006을 들 수 있다. 이 논의는 퇴계 이황과 율곡 이이 사이의 학문적 견해

차이를 근거로 삼고

, 그 차이가 건축 실물에도 나타난다고 보아 퇴계 학파의 대표로 류운

룡

(柳雲龍 : 1539~1601), 류성룡(柳成龍 : 1542~1607)을 들고 이들의 ‘위계적․폐쇄적 건

축관

’이 하회에 남아 있는 그들의 건축물에 나타난다고 했고, 율곡학파의 대표로 송준길

(宋浚吉 : 1606~1672), 송시열(宋時烈 : 1607~1689)을 들고 그들의 정사 건축물들이 모두

‘자연과 밀착되어 직접적 접촉을 이루는 천인교여(天人交與)의 이념’을 구현하였다고 주

장했다

. 그런데 이 두 그룹의 건축물들이 동인(東人)과 서인(西人) 사이의 학설을 철저하

게 반영하여 첨예한 차이를 보이고 있는 지 의문이거니와 실제로 두 학파의 건축물들 사

이의 시기적 차이가 약

1세기나 벌어지는 사실을 간과하지 않았는지 의심스럽기도 하다.

80

제13호

러므로 강학을 위한다는 것은 정사류의 부차적이고 결과적인 속성인

셈이며

, 근원적인 속성은 개인적인 공간이라고 보아야 할 것이다.

서재의 개인적인 성향은 조선 후기에 더욱 특징적인 면으로 부각된

다

. 조선 중기까지는 정치적 이유 혹은 현실적 제한으로 인해 낙향하거

나 은거하기 위해 서재를 세웠다면

, 조선 후기에는 ‘장서’와 ‘예술’을 위

한 목적이 추가되었다

. 중국의 예를 든다면 북송시대부터 이러한 경향

이 나타났고 명청대에 극성하는 양상을 볼 수 있지만

, 조선은 17세기

후반부터 그러한 양상을 보인다

. 특히 리인엽(李寅燁 : 1656~1710)과 이하

곤

(李夏坤 : 1677~1724)

부자(父子)가 조성했던 진천의 완위각(完委閣)은 조

선에서 네 군데 밖에 없었던 만권루

(萬卷樓)로 유명했다

.9

조선 이전에 이러한 경향의 시발점으로 찾는다면 역시 고려 말기에

서 볼 수 있다

. 격물치지(格物致知)를 내세운 주자의 학문과 함께 원에서

활동하던 고려의 왕손들은 제국의 수도에서 다양하고 깊이 있는 문화

적 자극을 받고 돌아왔는데

, 특히 충선왕(忠宣王 : 1308~1313)이 대도(大都)

에 두었던

‘만권당(萬卷堂)’은 지식의 전당으로서 유명했다. 이제현(李齊賢

: 1287~1367)은 충선왕의 만권당에서 가장 돋보인 인물로서

, 원의 문

화․예술계로부터 최상의 찬사를 받기도 했다

. 그가 원나라에서 활약

일례로 유성룡의 원지정사

(遠志精舍)가 1576, 송시열의 암서재가 1666이므로 이들 사이

에는

90년의 차이가 있다. 비록 건축에 대한 견해가 꼭 공시적이어야 한다는 것은 아니라

하더라도

90년의 세월은 간과하기에 큰 기간임은 분명하다.

9

조선시대 만권루는 네 곳이 있었는데 류명현

(柳名賢)과 류명천(柳明天)의 서재(안산시 단

원구 부곡동

)들, 이하곤의 진천 완위각(完委閣, 진천군 초평면), 그리고 월사 이정귀의 고

택 택풍당

(澤風堂, 양평군 양동면 쌍학리)이었다. 이 가운데 현재 형태를 유지하고 있는

것은 류명천의 서재였던

‘청문당(淸聞堂)’뿐이며 나머지는 모두 원형을 크게 잃거나 사라

졌다

.

조선 후기 정사류精舍類 서재의 공간과 의미

81

한 공로는 고스란히 그의 후손에게 이어졌고

, 앞서 들었던 이인엽은 바

로 이 이제현의 직계 후손이다

.

많은 서적을 소장한 서재와 함께 예술적 활동의 중심 역할을 하는 서

재가 등장하는 것도 조선 후기 서재의 특징이다

. 대표적인 예가 진주 류

씨의 서재로서 유시회

(柳時會 : 1562~1635)가 선조의 어명을 받아 서울 가까

운 곳에 세거지를 정하면서 지은 안산 청문당

(淸聞堂)이다

. 청문당은 유시

회의 증손 해암 유경종

(海巖 柳慶種 : 1714~1784)에 이르러서는 만권루가 되

었을 만큼 규모가 커졌으며 장서 또한 많아져

, 근방에서 세거하던 젊은

학자들의 모임터가 되었다

. 이곳은 만권의 장서와 함께 표암 강세황(豹菴

姜世晃

: 1713~1791)

, 혜환 이용휴(惠寰 李用休 : 1708~1782), 학서자 이현환(鶴西

子 李玄煥

: 1713~1772)

, 석북 신광수(石北 申光洙 : 1712~1775), 송하옹 조윤형(松

下翁 曺允亨

: 1725~1799)

등 18세기 기호지방의 문화를 주도했던 인물들의

중심지 역할을 했다

. 서재가 문화의 중심역할을 한 좋은 예이다.10

사대부의 서재에 비해 규모가 애초부터 클 수 있었던 왕실 서재는 고

려 충선왕

(忠宣王)의 만권당의 예가 이른 경우겠지만 조선왕조에 들어와

서는 연구기관의 역할에 충실했었고

, 조선 초기에 세워졌던 독서당은

좋은 예다

. 세종조에 처음 시작된 독서당은 왕명으로 지어진 것이며,

준소

(俊少)

유자(儒者)들의 학업연마를 위한 시설이었다. 이에 대해 다음

과 같은 기록이 요긴하다

.

10

진천 완위각에 관한 자료는 진천군․청주대박물관

, 2003, 뺷진천 완위각 학술조사보고서뺸,

진천군․청주대박물관이 있으며

, 안산 청문당은 활동인물과 관련된 성과가 비교적 많은

편이다

. 대략 추리면 변영섭, 뺷표암 강세황 회화연구뺸, 서울: 一志社, 1988; 정은진, 「강세

황의 안산생활과 문예활동

: 유경종과의 교유를 중심으로」, 뺷한국한문학연구뺸 25, 한국

한문학회

, 2000; 최완수, 「표암 강세황 예술의 성격과 형성배경」, 뺷표암 강세황: 푸른 솔

은 늙지 않는다-

蒼松不老

뺸, 예술의 전당 서울서예박물관, 2003 등이 있다.

82

제13호

독서당

(讀書堂)은 세종 때에 창설하였는데, 연소한 자로 문장에 능숙하

고 명망이 있는 자를 뽑아서 오랫동안 휴가를 주어서 강학에 전심하게 하

였다

. 중종 때에는 동호변(東湖邊)에 집을 짓고, 관에서 모든 물품을 공급

하여 총애가 남달랐다

.11

조선 후기의 대표적인 왕실서재인 창덕궁 주합루는 임금인 정조의

친위기관 역할을 한 것에서 일정 정도 개인적 의미도 읽을 수 있다

. 그

리고 왕실 여인들이 이용한 낙선재

(樂善齋)와 고종(高宗)의 집옥재(集玉齋)

역시 장서와 독서를 함께 할 수 있었던 공간이었다

.

19세기에는 이전시대보다 더 활발해진 중국과의 교류를 바탕으로

많은 서적이 수입되고 열람되었다

. 이러한 시대의 유행은 서재의 확산

으로 이어졌는데 이는 서재 소유계층의 확산으로 나타났다

. 즉, 18세기

이후 경제적 여유를 누리던 중인계층이 문인 사대부의 삶을 모방하고

자신들의 삶에 실현시키려는 시도가 여러 층위로 나타났는데

, 집안에

서재를 두는 것도 그 가운데 하나였다

. 다시 말해 19세기의 서재는 지

식과 교양을 상징하는

‘물질적 시설’의 성격이 강해진 셈인데, 이것을

잘 말해주는 예가 당시 유행했던

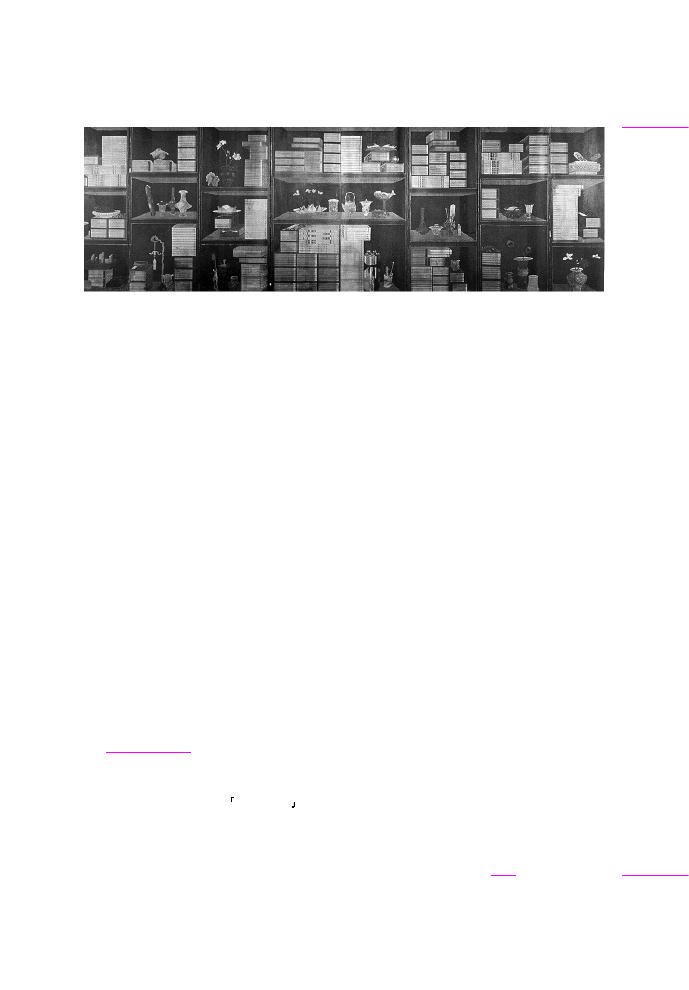

‘책가도(冊架圖) 혹은 책거리 그림’이다

<그림 1>

. 이는 당대 서화고동(書畵古董)에 대한 관심과 함께 상류문화의

아이콘으로 소유욕의 대상이었던 서재를 평면적으로 재현하는 양상을

반영한 것이라고 볼 수 있다

.12

11

沈守慶

, 뺷遣閑雜錄뺸, “讀書堂創於世宗朝, 選年少能文有望者, 賜長暇讀書. 中廟朝, 構堂於東湖邊,

官給供具

, 以寵異之.”

12

책가도 혹은 책거리 그림에 관한 것은 이인숙

, 「冊架晝․책거리의 제작층과 수용층」, 뺷실

천민속학연구

뺸 6, 실천민속학회, 2004; 신미란, 「책거리 그림과 기물연구」, 뺷미술사학연

조선 후기 정사류精舍類 서재의 공간과 의미

83

<그림 1> 전 이형록, <책거리 그림>(조선, 19세기, 종이에 채색, 139.5×421.2㎝, 삼성미술관 리움 소장)

서재를 조영한 것에 관한 구체적인 서술은 다음과 같은 글에서 구체

적인 양상을 살필 수 있다

.

주영렴수재

(晝永簾垂齋)는 양군 인수의 초당이다. 집은 푸른 벼랑 늙은

소나무 아래 있었다

. 모두 여덟 개의 기둥을 세우고 그 안쪽을 칸으로 막아

깊숙한 방을 만들었으며

, 창살을 성글게 하여 밝은 마루를 만들었다. 드높

이어 층루를 만들고

, 아늑히 하여 협실을 만들었으며, 대 난간으로 두르고

띠풀로 지붕을 이었으며

, 바른편은 둥근 창문이요 왼편은 교창(交窓)을 만

들었다

. 그 몸체는 비록 크잖으나 오밀조밀 갖출 것은 거의 갖추었으며 겨

울에는 밝고 여름에는 그늘이 졌다

. 집 뒤에는 여남은 그루의 배나무가 있

고 대사립 안팎은 모두 묵은 은행나무와 붉은 복숭아나무요

, 하얀 돌이 앞

에 깔려 있다

. 맑은 시냇물이 소리 내며 급히 흐르는데, 먼 샘물을 섬돌 밑

으로 끌어들여 네 귀가 번듯한 연못을 만들었다

.(후략)13

구

뺸 268, 한국미술사학회, 2010.12; 경기도박물관, 뺷조선 선비의 서재에서 현대인의 서

재로

: 책거리 특별전뺸, 경기도박물관, 2012가 있다.

13

朴趾源

, 뺷燕巖集뺸 권10, 「晝永簾垂齋記」, “晝永簾垂齋, 梁君仁叟草堂也. 齋在古松蒼壁之下, 凡八

84

제13호

박지원이 쓴 이 기문을 통해 보면 그의 벗 양인수가 새로 조영하는

서재는 정면 세 칸

, 측면 한 칸 규모이며, 한 칸 정도가 온돌방, 나머지

두 칸은 마루로 만들었을 법하다

. 그리고 반 칸 정도의 협실을 두고 마

루에도 창살문을 달았음을 알 수 있다

. 하나의 창호는 원형, 반대편의

창호는 방형으로 문살이 있었다고 할 수 있다

. 그리고 마당에는 유실수

를 심고 시내를 끌어다 연못을 만들면서 완성을 본 것으로 보인다

.14

2)

유형

개인의 집에 서재를 두는 것이 언제부터였는지는 불확실하다

. 그러

나 앞서 들었던 최치원의 예에서 알 수 있듯이 신라 말부터 독서를 위

한 별도 건물이 있었으므로 고려 초기에도 서재가 설치되었을 개연성

은 충분하다

. 그러나 현재 남아있는 것들을 보면 대개 고려후기에 많이

지어진 것으로 보인다

.15 이는 성리학의 전래와 수용과 유관할 것으로

보는 견해를 뒷받침하는데

, ‘수신(修身)’을 중시한 뺷대학(大學)뺸을 매우

楹

, 隔其奧, 爲深房, 踈其欞, 爲暢軒, 高而爲層樓, 穩而爲夾室, 周以竹欄, 覆以茅茨, 右圓牖, 左交窓.

軆微事備

, 冬明夏陰, 齋後有雪梨十餘株, 竹扉內外, 皆古杏緋桃, 白石鋪前. 淸流激激, 引遠泉入階下,

爲方池

.”

14

조선 후기 사대부들이 집을 짓는 내용이 자세한 것은

徐有榘의

뺷林園經濟志뺸에서 볼 수 있

다

. 안대회 편역, 뺷산수간에 집을 짓고뺸, 돌베개, 2005 참조.

15

호남지역에 국한된 것이기는 하나 김은중․주남철

, 앞의 논문(1991)에서 제시한 일련의

건물들 가운데 이른 시기에 해당하는 것으로 고려 말기에 세워진 것이 세 건이 있음을 알

수 있다

.

조선 후기 정사류精舍類 서재의 공간과 의미

85

강조했던 주희의 학문적 경향과도 연관이 있으며

, 더욱이 주자의 경우

무이산에 정사를 마련하여 독서와 수행에 힘쓴 사실이 있기에 그를 추

종하던 고려 후기 신흥사대부들에게 그러한 사실은 고전적 지위를 얻

기에 충분했다

. 따라서 원 간섭기 이후 고려에서 개인 서재가 유행했음

은 유추 가능한 사실이다

.

고려에 성리학이 전파된 뒤부터 조영된 서재들은 대개 두 가지 형태

를 띤다

. 하나는 살림집에서 독립하여 단독 건물로 조영된 정사류이며

다른 하나는 가옥의 일부로서

‘사랑채’의 부분 혹은 전체로 조영된 사랑

류이다

.

정사류는 잘 알려진 대로 주희

(朱熹)의

‘무이정사(武夷精舍)’를 모범으

로 삼아 실천으로 옮긴 결과물이라고 할 수 있다

. 따라서 대개 경치가

좋은 명승에 자리 잡은 경우가 많으며

, 유명한 명승이 아니더라도 그윽

한 숲과 바위

, 그리고 개울이 있는 곳을 선택하여 조영한 것들이 대부

분이다

. 현재 조선 후기에 조영된 건물이 여럿인데 그 가운데 안동 하

회의 원지정사와 옥연정사

, 그리고 회덕의 남간정사 등을 이름난 정사

로 들 수 있다

.

가옥의 일부

, 즉 사랑채 형태로 계승된 경우는 사랑채의 성격에 포함

되거나 그러한 성격을 적극적으로 확장한 것으로 이해할 수 있는데

, 논

산의 명재 윤증 고택

, 안산 청문당, 장암 서계 박세당 고택, 그리고 진천

의 완위각이 여기에 해당한다

.

사랑채 형태의 서재는 집 주인이 사랑채를 어떻게 사용하느냐에 의

해 그 성격이 명확해진다

. 사랑채는 하나의 살림집을 형성하는 일부이

면서 동시에 살림집의 나머지 영역과 크게 다른 성격으로 구분되는 영

86

제13호

역이기 때문이다

. 그래서 집의 바깥주인이 사랑채를 자신의 독립공간

으로 접빈이나 기타 집안의 행사를 위해 사용하기도 했지만

, 일부의 경

우 여기에 강학과 독서

, 사색과 저술을 위한 공간으로 사용하는 것이

더 강하게 작용하였다

. 앞서 들었던 네 곳은 모두 한 시대의 문화적 구

심점 역할을 했던 지역문화의 포스트 역할을 했던 장소였다

. 물론 그러

한 역할 이외에도 가옥의 나머지 영역과 상호관계가 직접적으로 지속

되었기 때문에 독립된 서재와는 필연적 차이를 지니고 있다

. 다만 사랑

류 서재에 대해 자세히 궁구하고 정사류와의 차이를 구명하는 것은 앞

서 밝힌 대로 다음 기회로 미룬다

.

3. 정사류 서재

1)

안동 하회 원지정사

가솔들과 함께 생활하기 위한 공간이 주택

[살림집]에 대비적으로 독

립 서재는 살림집과 일정한 거리를 두고 있다

. 대표적인 예로 들 수 있는

것이

16세기 후반에 조영된 서애 유성룡(西厓 柳成龍 : 1542~1607)의 정사 원

지정사이다

. 원지정사는 유성룡이 1575년경 짓기 시작하였다고 전하며

준공은 그해이거나 그 이듬해였을 것으로 보인다

. 본당 건물과 누각인

조선 후기 정사류精舍類 서재의 공간과 의미

87

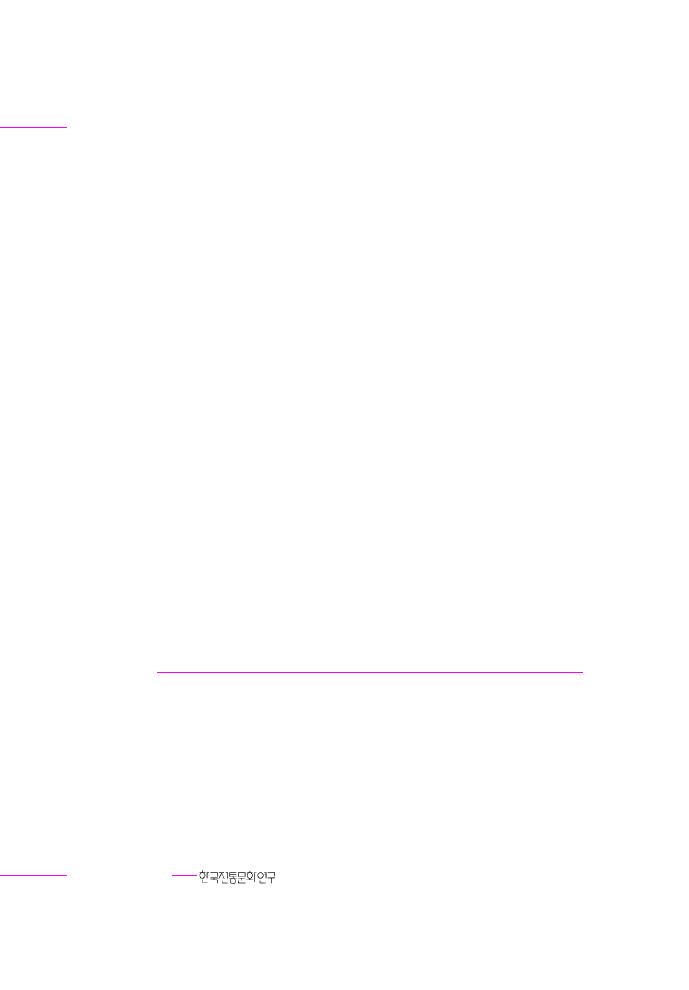

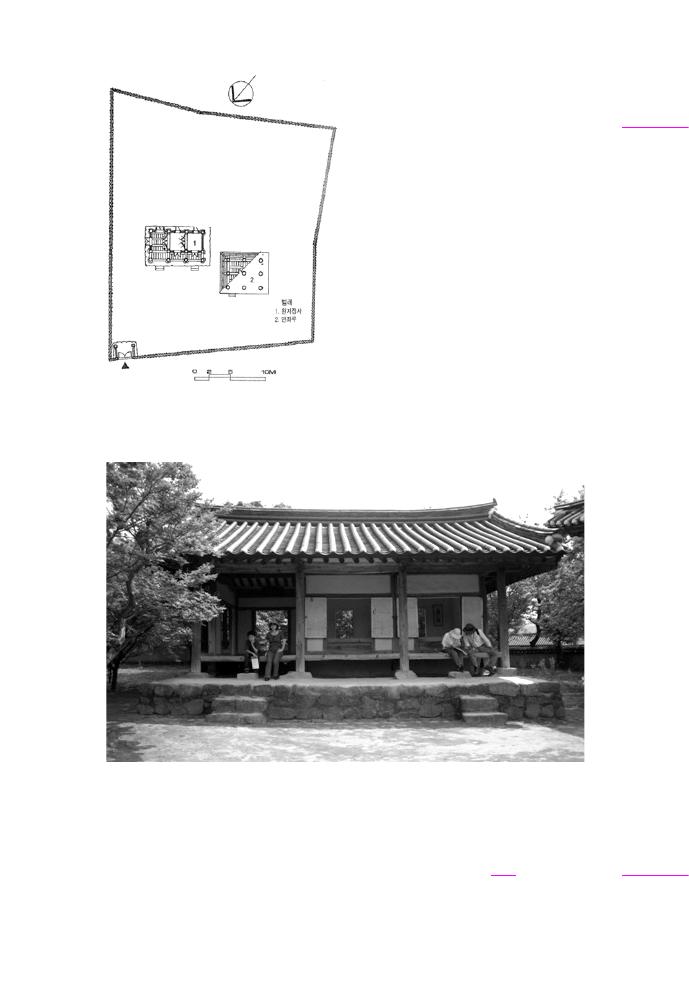

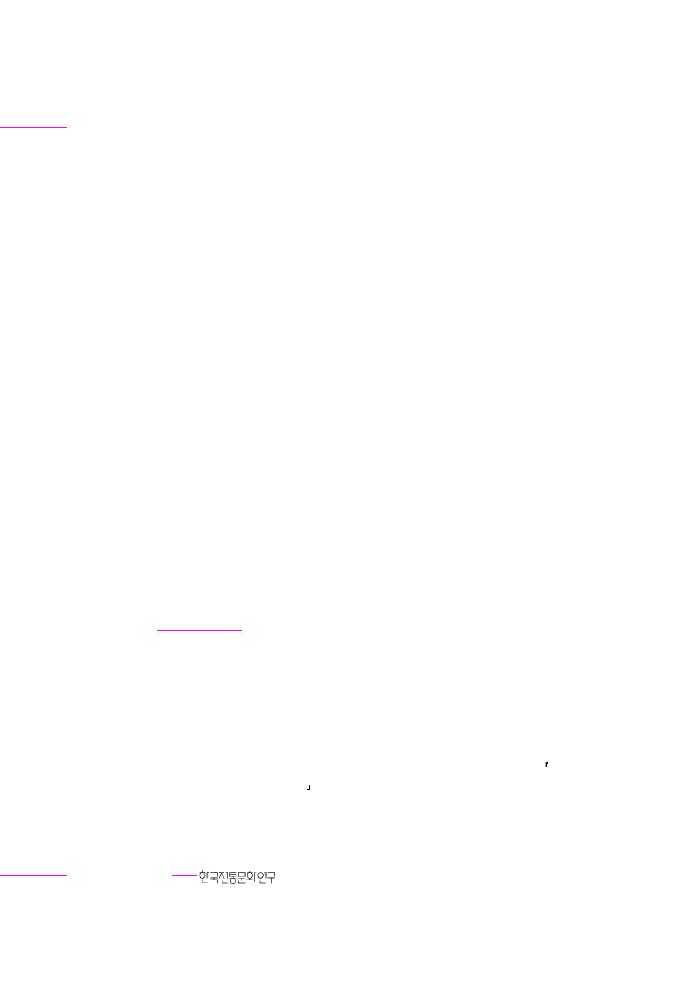

<그림 2> 원지정사 평면도(

뺷문화재대관뺸, 경상북도, 2003에서 전재)

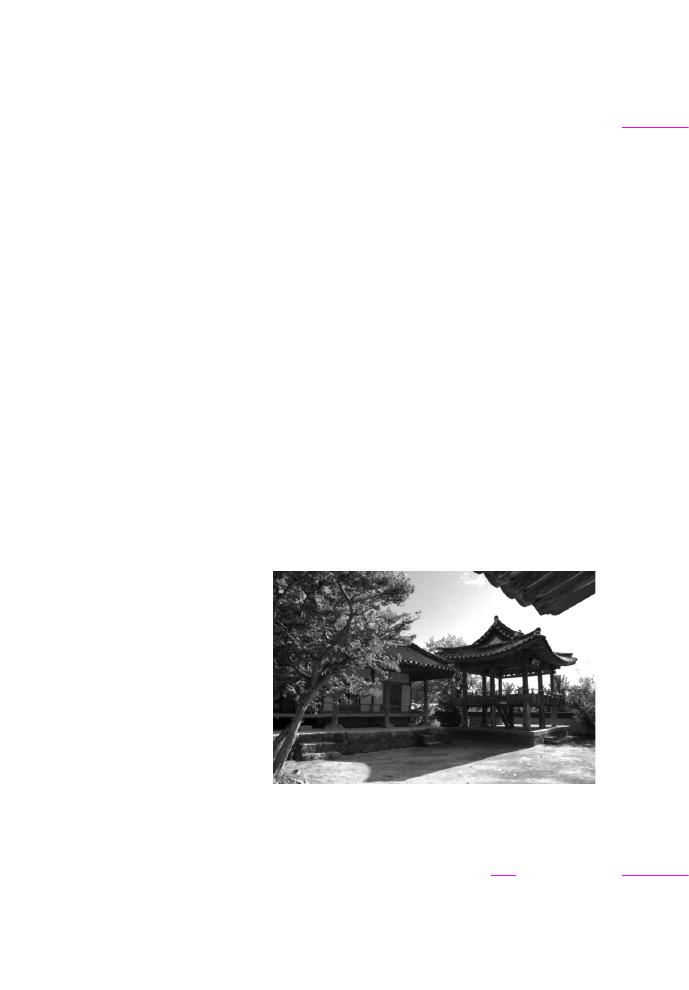

<그림 3> 遠志精舍(경북 안동시 하회)

88

제13호

연좌루

(燕坐樓)로 이루어졌는데

, 1979년에 본당을 전체적인 보수를 했고

연좌루는

1789년에 재건한 것이 지금까지 전해오고 있다<그림 2, 3>.

본당은 맞배지붕이며 정면 세 칸

, 측면 한 칸 반으로 동쪽 한 칸은 대

청이고 서쪽의 두 칸은 온돌방이다

. 앞쪽으로 반 칸 툇마루를 달았으

며

, 대청은 남쪽과 동쪽으로 벽을 쳤고 문을 내었다. 연좌루는 정면 두

칸 측면 두 칸으로 팔작지붕을 인 누각이다

. 현재 남아 있는 상황이 지

어질 당시와 크게 다르지 않음을 유성룡의 기록에서 알 수 있다

.

북쪽 숲 속에 정사를 지으니 모두

5칸이다. 동쪽은 마루[堂]요, 서쪽은

서재이다

. 서재에서 북쪽으로 나가다 휘돌아 서쪽에 높게 다락을 만드니

강물을 굽어보기 위함이다

. 집을 다 짓고 나서 편액을 ‘원지(遠志)’라 내걸

었다

.(…후략…)16

유성룡이 쓴 위의 기문

(記文)에서 건물의 목적이 독서와 사색이었음

을 알 수 있는데

, 방은 서재로 썼으며, 조망을 위해 별도로 누각을 세웠

음도 볼 수 있다

. 현재 실측을 통한 평면도나 실제 건물의 내외를 살펴

도 난방을 위한 아궁이는 있지만 취사를 위한 시설이 전혀 없다

. 이는

이 건물이 다른 목적은 없이 오로지 독서와 사색이었음을 보여준다

. 게

다가 이 서재에서

200여 미터 안에 유성룡과 그의 가족이 거주하던 살

림집 충효당

(忠孝堂)이 있었으므로

, 원지정사가 거주를 위한 집이 아님

을 알 수 있다

<그림 4 참조>

.

16

柳成龍

, 「遠志精舍記」, “築精舍于北林, 凡五間. 東爲堂, 西爲齋. 由齋北出, 又轉而西, 高爲樓以俯江

水

. 旣成, 扁其額曰遠志.(…후략…)”

조선 후기 정사류精舍類 서재의 공간과 의미

89

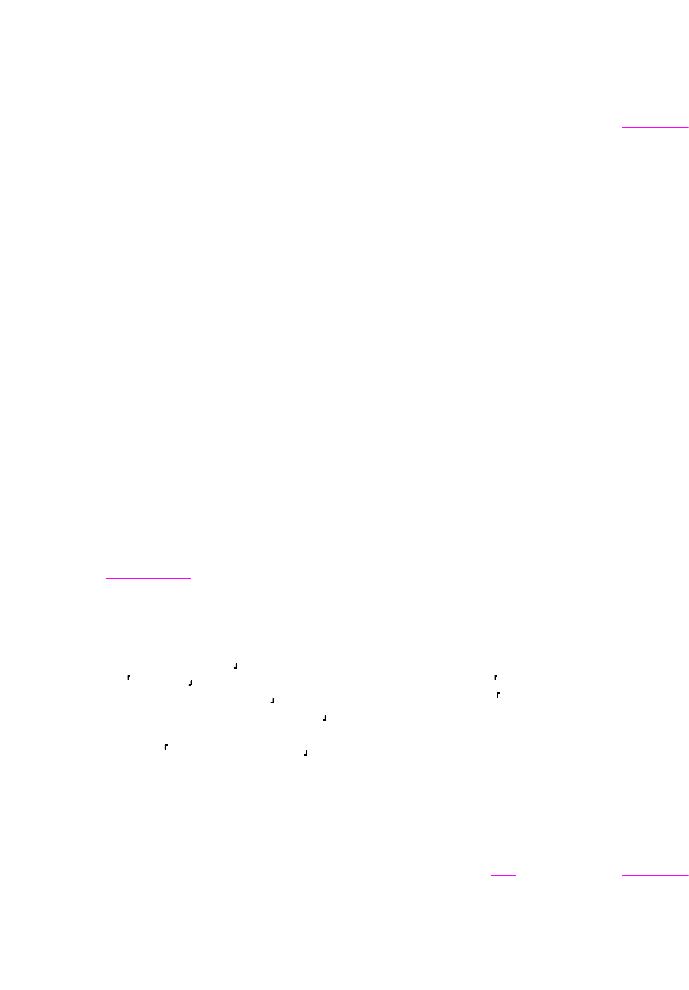

<그림 4> 하회 원지정사와 충효당의 위치

원지정사의 하부구조는 자연석을 삼단으로 쌓아 만든 기단 위에 역

시 자연석 주초를 사용하여 기둥을 받친 형태다

. 정면에서 보면 기단을

오르는 삼단 계단이 양쪽에 놓였는데

, 향좌측의 계단이 우측의 계단보

다 조금 길게 만들어졌다

.

건물 상부 구조에서 눈에 띄는 것은 기둥 주두 부분이다

. 원지정사는

맞배지붕 형식이며 네 개의 기둥이 전면에 드러나 있기에 들보와 주두

가 연결된 부분도 잘 드러나 있다

. 결국 이 건물은 민도리집이기 때문

에 도리 아래 장혀를 받치고 보와 십자로 얽어져있다

. 원지정사의 보를

주두에서 함께 받치는 부재는 보아지로

, 이것의 조각은 창경궁 홍화문

안초공의 장식을 위한 조각과 유사한 화판

(花瓣)

형태를 띠고 있다.

90

제13호

<그림 5> 원지정사에서 부용대 쪽 전경(방바닥에 앉았을 때)

<그림 6> 연좌루에 앉았을 때 부용대 쪽 전경

이 건물의 구조 가운데 특이한 점은 서재 내부에 높이를 높인 공간이

없다는 점이다

. 즉, 방과 대청 모두 같은 높이로 평평하다. 그래서 실제

로 대청에 앉아보았을 때 전망은 담장을 간신히 넘어 낙동강 수면은 보

이지 않았고

, 앞의 부용대 전면만이 보였다. 이러한 전망의 제한은 일

어서서 보았을 때도 크게 달라지지 않으며

, 이 건물의 조영 당시에도

역시 같은 조건이었을 것으로 보인다

. 이 문제를 해결하기 위해 누각이

필요했을 듯하며

, 실제로 연좌루에 오르면 모든 전망의 문제가 해결되

고 부용대와 낙동강의 흐름이 모두 눈에 들어오게 된다

. 그렇다면 원지

정사의 바닥에 층차가 없는 것은 연좌루를 염두에 두었기 때문이라는

해석도 가능해진다

<그림 5, 6>

.

연좌루는 정면

2칸 측면 2칸에 팔작지붕을 얹었다. 자연석을 다듬어

2단으로 쌓고 개석으로 덮어 마무리를 했는데 이는 후대 새로 보수한

흔적으로 보인다

. 자연석 주초석을 깔고 9개의 기둥을 세웠는데, 전체

형태는 정방형을 이룬다

. 기둥은 원주 형태로 잘 다듬어진 나무를 사용

조선 후기 정사류精舍類 서재의 공간과 의미

91

<그림 7> 대문에서 바라본 원지정사 전경

했고

, 주초석의 윗면을 잘 다듬었기 때문에 그랭이 기법은 쓰이지 않았

다

. 기단 상부에서 약 1.6m 높이에 마루를 깔고 누마루 주변으로 계자

난간을 끼워 장식을 했으며

, 누마루로 오르는 장치는 바닥을 뚫어 들어

올리는 문을 달았다

. 마루는 우물마루를 썼으며 현재까지 상태는 매우

좋은 편이다

.

연좌루 위에서 보는 경관은 매우 좋아 낙동강의 물굽이와 부용대가

한눈에 들어온다

. 연좌루 가운데에서 동쪽으로 고개를 돌리면 정사 주

건물의 서쪽 끝방부터 동쪽 대청 끝까지 시야에 들어오고 서쪽으로 고

개를 돌리면 낙동강 물굽이와 함께 근처 가옥들의 지붕이 내려다보인

다

. 지붕을 마루에서 앙시하면 굽은 들보 두 개가 직교하고 그 위로 우

물반자형의 눈썹천장이 설치되어 있다

.

유성룡이 원지정사를 조성하면서 누마루가 달린

‘ㄱ’자(字) 형태를 선

택하지 않고 누각을 독립시켜 지은 것은 눈여겨보아야 할 점이다

. <그

림

1>에서 보이는 평면 배치의 특징은 연좌루가 서재에 비해 앞쪽으로

진출한 것을 볼 수 있다

.

이는 먼저 원지정사 정

문을 들어섰을 때 눈에

들어오는 정사 건물과

함께 연좌루가 별도 건

물이 아닌 하나의 건물

처럼 보이게 하는 효과

가 있다

<그림 7>

. 즉 연좌

루가 누마루처럼 보이도

92

제13호

록 하여 두 채의 건물이 서로 독립되어 있으면서 긴밀한 연관성을 내포

한 배치 기법이라고 할 수 있고

, 정사에 따로 누마루가 필요하지 않은 이

유도 된다

.

2)

회덕의 남간정사

남간정사는 우암 송시열

(尤庵 宋時烈 : 1607~1689)의 서재였다

. 1666년에

60세였던 송시열이 화양동 계곡에 ‘암재(巖齋)’를 세웠었는데,17 만년인

1687년 회덕의 계곡에 새로 조영한 서재가 남간정사(南澗精舍)다.18 계곡

과 연못을 향해 서 있으며

, 대청 아래로 물길을 끌어 시냇물이 서재 아래

를 관통하도록 만든 점은 매우 특이하다

<그림 8, 9, 10>

.

17

현재 이 서재의 명칭은

‘암서재(巖棲齋)’인데 이는 1721년에 송시열의 문인 권상하(權尙夏

: 1641~1721)에 새로 붙인 이름이다.

18

남간정사

(南澗精舍)라는 명칭은 주자가 운곡의 남간에 살았던 것에서 따온 것이다. 송시

열의 사망이

1689년이므로 그는 생애 최후의 2년을 이 정사에서 기거하였다. 송시열이

당시 서인들 사이에서 절대적인 권위를 지니고 영향력을 행사했던 것만큼 남간정사도

그의 유적으로서 각별한 관리를 받았다

. 그러나 최근 남간정사 부근을 ‘우암사적공원’

으로 조성하면서 역사적 맥락과 의미를 도외시한 개조가 가해져서 남간정사를 둘러싼

일곽은 원래의 분위기를 크게 잃었다

. 남간정사의 조영에 대한 연구는 홍형순, 「남간정

사 원림의 특징과 조영배경」

, 뺷한국전통조경학회지뺸 23, 한국전통조경학회, 2005.3을

참고

.

조선 후기 정사류精舍類 서재의 공간과 의미

93

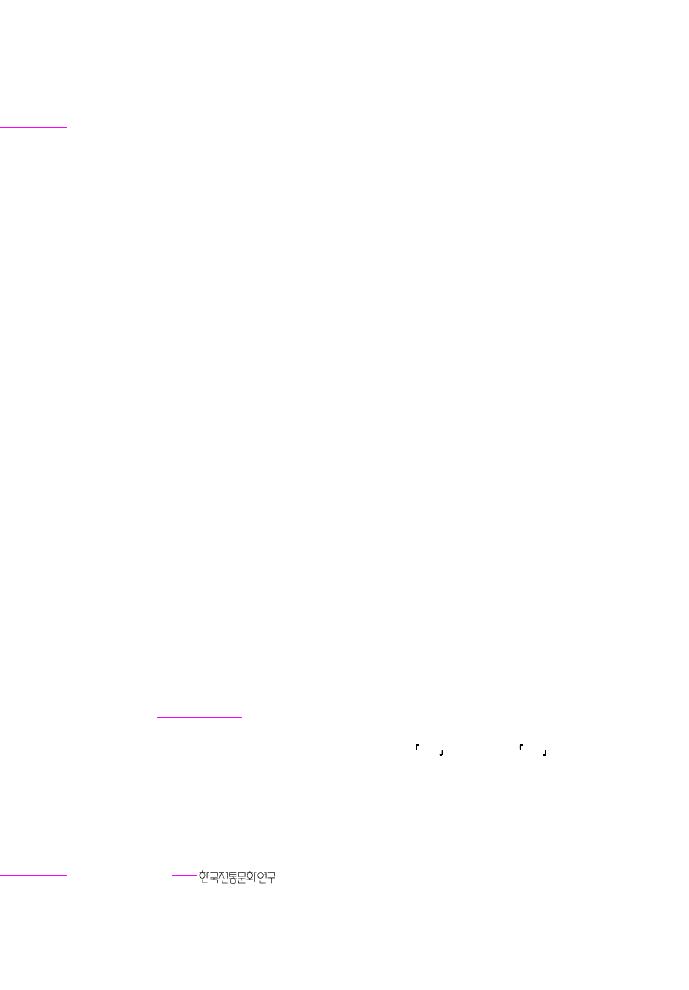

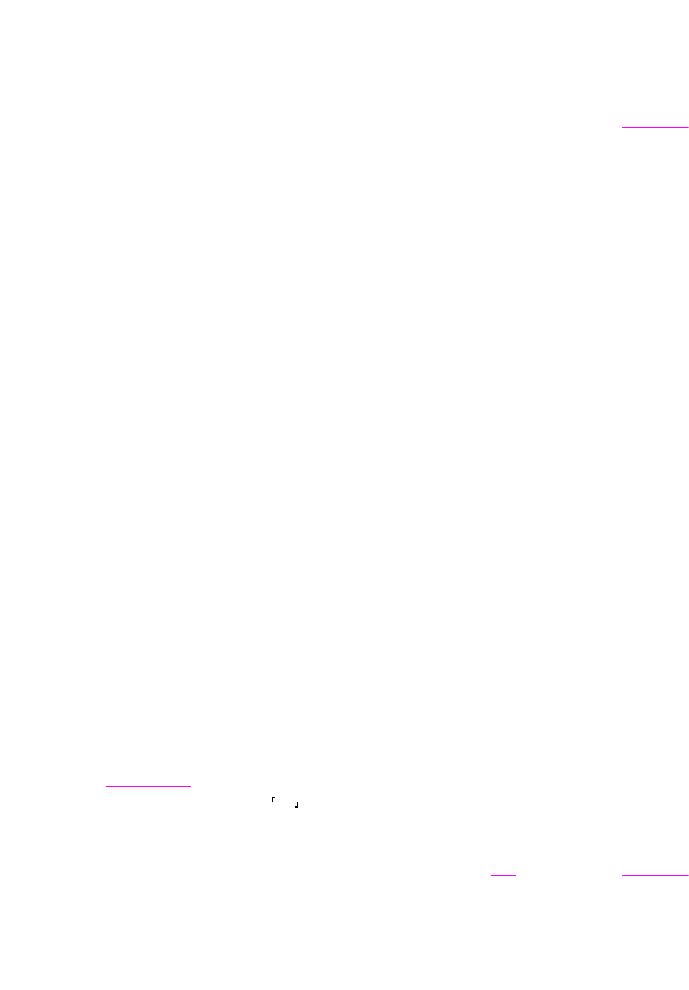

<그림 8> 남간정사 평면도

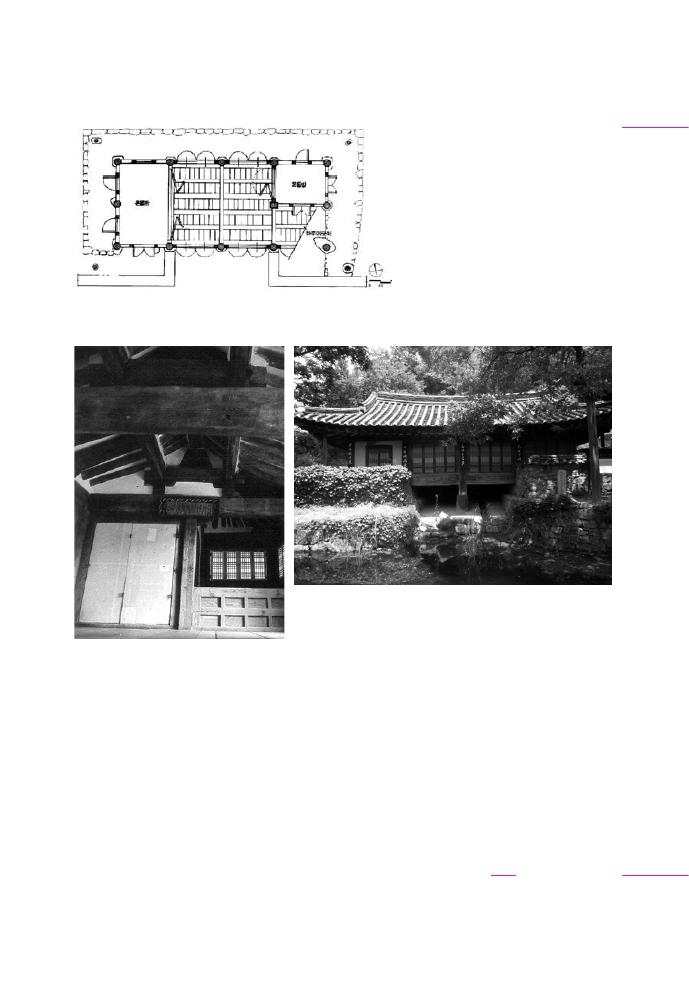

<그림 9> 남간정사의 내부

<그림 10> 남간정사(회덕: 현 대전시 동구 가양동)

전체 형태를 보면 정면

4칸 측면 2칸이며 팔작지붕에 서까래와 부연

을 갖춘 겹처마를 댔다

. 가운데 두 칸은 통으로 대청마루를 만들었으나

개방된 형태가 아니라

4분합문을 달아 필요에 따라 개방하도록 했다.

94

제13호

대청의 우측은 두 칸으로 나누어 뒤쪽 한 칸은 온돌방으로 앞쪽 한 칸

은

2단 동자기둥을 대어 높이고 역시 4분합문을 창호로 달아내었다. 바

닥을 높인 것은 사람이 앉았을 때 우측 담장을 넘어 시야를 확보하기

위한 것이기도 하지만

, 바로 앞에 담장이 없다고 하더라도 흔히 높이는

경우도 있어 유행과 특수한 기능이 결합된 양상으로 볼 수 있다

.

이 서재의 하부구조에서 가장 큰 특징은 대청 아래로 물이 흐르도록

만든 구조인데

, 이는 서재를 구성하는 중요 요소인 물을 적극적으로 끌

어들이되 건물이 그 위에 올라섬으로써 대상과 하나가 되려한 의도마

저 유추하도록 하는 요소라고 하겠다

. 송시열이 남간정사 이전에 조영

한 암재의 경우도 계곡과 밀착되도록 터를 잡아 흐르는 물을 내려다보

려 했던 의도를 보인 것을 상기하면 남간정사의 위치는 물을 향한 지향

을 구체화한 것이라고 이해할 수 있다

.

기단 부분에서는 정면에서 볼 때 집 앞의 연못 조영과 연관하여

6단

의 자연석 기단이 눈에 띄며 정사의 후면에는 배수로와 함께 낮은 기단

석이

1단으로 놓인 것을 볼 수 있다. 이는 이 정사의 입지가 후면이 높고

전면이 낮아 전면 쪽에 축대를 쌓고 후면은 배수로 벽을 이루면서 기단

을 형성하도록 했다

. 주초석에 쓰인 돌은 보면 자연석과 팔모석이 섞여

있다

. 특히 전면의 대청 아래를 받치고 있는 기둥 가운데 가장 앞의 주

초석은 팔모장초석으로 공을 들여 만들었음을 한눈에 알아볼 수 있다

.

대청을 비롯한 방의 바닥구조는 전체

6칸 가운데 향우측의 누마루가

큰 층차로 높여진 것을 볼 수 있다

. 그 뒤의 온돌방이 있으므로 그 방에

서 누마루로 진출하는 문이 있되

, 방바닥과 누마루 바닥의 층차가 크므

로 나무로 짜서 만든 층계를 하나쯤 놓아야 했을 것이다

. 이는 건물 중앙

조선 후기 정사류精舍類 서재의 공간과 의미

95

대청에서 누마루로 오를 때에도 마찬가지였을 것으로 추측할 수 있다

.

이 건물은 조선시대 소규모 건물에 전형적으로 쓰인 익공구조를 사

용하고 있다

. 익공에 쓰인 조각은 중간에 수리나 보수를 거쳤다 하더라

도 우암 송시열이라는 인물의 무게에 비추어 보아 건물 조영 당시부터

쓰였을 가능성이 높다

.

이 서재의 속성이 매우 개인적이라는 점을 주목할 필요가 있다

. 왜냐

면 송시열이 회덕에 거처하면서 수많은 문도들이 따랐는데

, 그는 이들

을 위해 흥농서당

(興農書堂)

즉, 능인암에서 강학을 실시했지만 번잡함

을 피하기 위한 공간이 필요했던 점 때문이다

. 즉, 남간정사는 개인적

으로 독서하고 사색할 공간이었던 것이다

. 이는 송시열의 연보에서도

확인할 수 있는 점이다

.

숭정

(崇禎) 59년(1687) 10월 13일(甲子) 흥농(興農)에 있는 서재(書齋)로

옮겨 우거

(寓居)하였다.

흥농

(興農)은 선생이 초년(初年)에 강도(講道)하던 곳인데, 학자들이 서

당

(書堂)을 지어 능인암(能仁菴)이라 이름하였다. 또 선생이 수석(水石) 사

이에 작은 서재를 지었는데

, 이때 남간정사(南澗精舍)란 현판을 걸고 또 주

자

(朱子)의 남간시(南澗詩) 한 구절을 써서 문 위에 걸었다.19

이로 보면 송시열은 동시에 두 곳의 서재를 열었고 그 가운데 하나인

능인암은 강학을 위한 공간이었으나 따로 지은 남간정사는 오로지 개

19

宋時烈

, 뺷宋子大全뺸 附錄 제10권, 「年譜」 9.

96

제13호

인을 위한 공간이었음을 분명히 알 수 있다

.20

남간정사가 철저한 개인적 공간이었음은 그 입지와 건물 주변 환경

에서도 드러난다

. 남간정사의 후면은 경사지로 접근이 불편하며 전면

에는 연못이 있다

.21 좌우 주변 역시 울창한 숲으로 둘러 싸여 있기 때

문에 녹음이 우거지면 남간정사는 어두운 느낌이 들 정도다

. 하회의 원

지정사가 탁 트인 입지에 밝게 외부 공간들을 끌어들이는 것과 매우 대

조적이다

.

4. 정사류 서재의 공간과 의미

유성룡의 원지정사

(遠志精舍)

, 송시열의 남간정사(南澗精舍)는 모두 조

선중후기 양반 사대부들이 수기

(修己)의 공간으로 삼았던 대표적 서재

들이다

. 서재로서 독서와 사색으로 군자가 되고자 한 공간이라는 궁극

적 기능과 목표는 같으나 그 과정은 다르다

. 원지정사는 영남의 대표적

반향

(班鄕)에 위치하고

, 남간정사는 호서의 대표 문인 권력을 상징한다.

우선 원지정사와 남간정사는 개인적인 공간이다

. 이는 철저하게 개

인적 기호와 의지를 반영한다

. 그 건물들 속에 주체는 들어 있었다.

20

도윤수는 능인암을 남간정사의 수사

, 즉 관리용 건물이라고 보았다. 도윤수, 앞의 논문,

70쪽 참조.

21

현재 남간정사의 뒤에 건물

南澗祠가 있지만 이는 원래부터 있었다고 보기 어렵고

, 최근

에 사적공원 조성과 함께 새로 지어진 것으로 보인다

.

조선 후기 정사류精舍類 서재의 공간과 의미

97

유성룡은 원지정사를 세우면서 당

(堂)과 루(樓)의 조합을 원했다

. 그

의 시대

, 이미 안동지역에는 높은 누마루를 단 건물형태가 있었다. 그

러나 유성룡은 당과 누각을 따로 건립했다

. 이는 유성룡이 독서행위와

자연을 바라보는 행위를 이원화했음을 보여준다

. 즉, 그는 자신의 살림

집인 충효당에서 나와 원지정사로 들어서고 이어 마루에 올랐다

. 여기

에서 그의 시야에 들어오는 것은 아무리 해도 야트막한 이웃 지붕들 정

도였을 것으로 보인다

. 실제 답사에서 정사 마루에서 보는 전망은 한계

가 있었다

. 다시 말해 원지정사의 건물은 세속, 여기에서 보면 가족을

포함하는 세인들로부터 자신을 격리시키려는 공간이고 그 건물 자체

로는 건물에 인간이 들어가 있음으로써 목적을 달성하는 공간이기도

했다

. 이에 대한 이해를 위해 원지정사를 세울 당시의 유성룡의 개인사

적 상황도 참고할 만하다

.

원지정사를 세운

1575년~1576년 1월에 앞서 유성룡은 아들을 얻었

고

, 부친을 잃었다. 원지정사는 부친의 3년 상(喪)을 다 치른 다음 세운

것이다

. 그리고 선조가 내린 홍문관 부교리와 이조 정랑의 벼슬을 거부

하고 향리에 묻히려는 결심을 드러낸 것이 원지정사의 조영이었다

. 그

래서 다음과 같이 뜻을 밝혔다

.

나는 산에 거처할 때 본래 원지

(遠志)가 없었지만 세상에 나아가서는 소

초

(小草)가 되어 버렸다.22

22

柳成龍

, 「遠志精舍記」, 뺷西厓集뺸 권17, “余在山, 固無遠志, 出而爲小草則固也.”

98

제13호

그리고는 자신이 앞으로 나아갈 길을 다음과 같이 피력했다

.

먼 것은 가까운 것이 쌓인 것이고

, 뜻은 마음이 나아가고자 하는 것이

다

. 상하와 사방의 공간, 과거․현재․미래의 시간은 참으로 멀고도 멀다.

내 마음은 나아갈 곳을 얻었다

. 나아갈 곳을 얻어 아름다움을 감상할 수 있

고

, 아름다움을 감상할 수 있어 즐거우며, 즐겁기에 잊을 수 있다. 무엇을

잊는다는 말인가

? 집이 좁다는 사실이다. 도연명도 시에서 ‘마음과 세속이

멀어서 사는 것이 절로 한가롭다

’고 했는데, 이 사람이 아니라면 누구와 뜻

을 함께 하겠는가

?23

마음이 나아갈 곳을 얻었다는 것은 뜻을 세움이며

, 이는 자신에게 침

잠하고 성찰함을 전제로 한다

. 그리고 그 뜻을 키움에 누각에 올라 바

라보는 낙동강과 부용대의 절경은 그의 마음속으로 끌어들이려던 자

연의 풍광 그 자체였다

. 유성룡은 이러한 사색과 행동의 단계를 나누었

고

, 그런 의도를 원지정사의 구성요소에 담았다.

그리고 앞서 지적한 대로 주체의 의도를 물질적 형태로 나타내면서

조영 계획에서 매우 인상적으로 만들었는데

, 서재와 누각의 분리와 결

합의 역설적 관계성에서 매우 심도 높은 성취를 보였다

. 다시 말하면

서재는 분리와 고립을 통해 독서행위에 집중하고자 한 의도를 담은 듯

관계를 맺은 외부공간이 담장 내부의 뜨락으로 한정되고

, 담장 바깥까

23

위의 글

. “遠者近之積也, 志者心之所之也. 上下四方之宇, 古往今來之宙, 可謂遠矣, 而吾之心皆得

之焉

. 之焉故有所玩, 玩焉故有所樂, 樂焉故有所忘, 忘者何? 忘其室之小也. 淵明詩曰, 心遠地自偏.

微斯人

, 吾誰與歸?”

조선 후기 정사류精舍類 서재의 공간과 의미

99

지 확장된 외부 공간을 끌어들이기 위해서 누각을 세웠던 것이다

. 이는

멀리 나아가기 위해 내적 수양을 우선시했던 도학자로서 주체의 정신

세계가 잘 반영된 것이라 할 수 있다

.

유성룡이 원지정사에서 보여준 물리적 조영과 주체의 의지를 송시

열은 더욱 치열하게 형상화했다

. 그의 남간정사는 자신의 일관된 자연

철학을 보여주는 예가 된다

.

송시열은 율곡학파의 정통을 자임했으며 실제로 서인과 노론의 영

수 역할을 평생에 걸쳐 수행했다

. 그러나 그의 나이 60세 이후는 화양

동에서 보낸

30년은 막후 실력자의 삶 그 자체였다. 그가 화양구곡을

주자의 무이구곡으로 굳이 칭하지 않더라도 세상은 그를 주자와 연결

지었고

, 이는 그를 언제나 긴장 속에 살게 했을 것이다. 그래서 그는 숲

이 우거지고 물이 흐르는 곳

, 즉 ‘임학(林壑)’에 자신을 묻으려 했다. 이는

바로 주자

(朱子)의 뜻이기도 했다

. 이에 대해 송시열의 후학 한원진(韓元

震

)의 기록을 볼 수 있다

.

흥농

(興農)에는 임학(林壑)의 풍취가 있어서 선생께서 그곳을 좋아하셨

다

. 그분이 강학을 시작한 곳도 이 골짜기에서였다. 중년에 떠났다가 만년

에 다시 돌아와서는

“이곳이 내가 명을 다할 곳이다.”라고 하시고 개울 가

에 집을 지어서는

‘남간정사(南澗精舍)’라고 편액을 달았다. 대개 주자(朱

子

)를 추모하려는 뜻을 담은 것이다.24

24

韓元震

, 「興農影堂記」, 뺷南塘先生文集뺸 권31, “興農有林壑之趣, 故先生愛之. 其始之講學, 在於是

洞

. 中歲去之, 晩年復歸曰, 此吾畢命之所也. 築室澗邊, 扁之以南澗精舍, 盖寓羹墻朱子之意也.”

100

제13호

그리고 자연 속에 자신을 두되 송시열은 물을 바로 곁에 두려고 애썼

다

. 그리고 바위 위에 올라섰다. 화양동에 1666년에 세웠던 암재(巖齋)

가 가파른 바위 위에 자리잡은 서재임을 상기하고

, 역시 축대 위에 올

렸던 남간정사를 생각해 보아도 그러하다

. 그가 가장 가까이 했던 자연

물이 물이며 물의 덕성을 닮으려 했던 것으로 보인다

. 그래서 남간정사

는 아예 물 위에 올라섰다

. 그것으로도 모자라 창호 밖으로 굽어보면

연못이 펼쳐지게 했었다

.

그러나 시각적 만족만을 원한 것은 아니어서 소리까지도 대상으로

했는데

, 이를 잘 보여주는 것이 남간정사의 아래로 물이 흐르도록 조영

한 것이다

. 송시열이 이에 대해 자신의 의도를 드러낸 것을 이희조(李喜

朝

: 1655~1724)의 「남간정사기(南澗精舍記)」에서 엿볼 수 있다

.

내

(필자주: 송시열)가 높게 여기는 것이 질박하며 예스러움과 순일하여

꾸미지 않은 것이니 드러내려 하는 것

(필자주: 남간 근처의 지명에 대해

논하면서 도연명의 글귀에서 따와

‘희농(羲農)’이라는 지명이 좋으며, 그렇

게 그 고을 이름을 바꾸는 것이 좋겠다고 하면서 의도한 바

)과 비슷하다.

게다가 오래된 개울이 반석 위로 흘러 그 소리가 좋아할 만하다

.25

이희조의 「남간정사기」에서 인용한 송시열의 가치는 질고순박

(質古

醇朴

)과 반석 위의 물 흐르는 소리임을 알 수 있고

, 물 흐르는 소리는 송

시열 자신의 어록에서 그 의미를 얻을 수 있다

. 물이 바위 위로 흐르는

25

李喜朝

, 「南澗精舍記」, 뺷芝村集뺸 권19, “余之所尙質古醇朴, 似爲著題, 而有古澗走于盤石其聲可愛.”

조선 후기 정사류精舍類 서재의 공간과 의미

101

소리에서 송시열은

‘정중동(靜中動)’의 개념을 끄집어내었고, 이것이 그

가 추종했던 기일원적

(氣一元的)

세계관임은 잘 알려진 사실이다. 남간

정사는 그런 세계를 연상할 수 있는 공간이라고 보아도 좋을 것이다

.

그렇게 조영한 남간정사에서 송시열이 가장 열을 올려 읽은 텍스트

가 바로

뺷주자대전(朱子大全)뺸과 뺷주자어류(朱子語類)뺸였다는 점 또한 시

사하는 바가 크고 깊다

. 이희조에 의하면, 송시열은 60여 년 동안 주자

의 저작을 반복 공부하고 그 해석을 위해 텍스트를 곱씹었다고 한다

.

그리고 기존의 해석이 잘못되거나 오해의 여지가 있으면 가장 적절한

해석을 위해 무섭도록 침잠했었는데 그 장소가 말년의 남간정사였으

며 텍스트는 바로 저 두 종의 주자서

(朱子書)였다

.26 따라서 송시열의 이

경우는 조선의 사대부가 서재에서 무엇을 어떻게 했는가를 매우 구체

적으로 보여주는 예 가운데 하나로 꼽을 수 있다

.

유성룡이 자아에게로 끌어들이려 했던 풍광이 시각적인 것이라면 송

시열이 끌어들이고자 한 것에는 소리도 포함되었다

. 이것은 남간정사 대

청 아래의 구조가 물을 떨어뜨릴 수 있도록 한 것임을 통해 그 의도를 알

아차리는 데 충분하다

. 또 이러한 의도를 남간정사에서만 시도한 것은

아니었고

, 30대부터 이미 시작했던 바라는 사실27은 그가 청각적 이미지

까지 자아화하려 했던 의도를 잘 보여준다

. 즉, 한시도 머무르지 않고 막

히면 힘을 모아 밀고 나가는 물의 물성

(物性)을 주체의 내면으로 끌어들이

려는 의도가 건축에 반영된 예라고 할 수 있다

. 이는 물론 물로 산을 둘러

속세와 단절하려 했던 최치원과는 전혀 반대의 태도이기도 하다

.

26

위의 글

.

27

홍형순

, 앞의 글, 7쪽 참조.

102

제13호

5. 맺음말

동아시아에서는 유럽 문명권과 달리 산수 자연 속에 있음으로써 추

구하는 가치를 발전시켰다

. 범박하게 말해 산수유희라고 해도 좋을 이

또 다른

‘집’은 ‘와유(臥遊)’라는 최고 가치의 경지까지 의미 상승하게 되

었다

. 이 가치의 추구 공간은 그냥 집이 아니라 누정(樓亭)일 수도 있고,

별서

(別墅)일 경우도 있고 서재일 경우도 있다

.

그 가운데 서재는 가장 구체적 물질인 책을 내포하며

, 그 책의 내용

은 다시 서재를 지배한다

. 송시열의 남간정사의 예에서 보듯이 그가 읽

었던 수천 권이 모두 주자서였고

, 그 책들의 내용은 남간정사의 성격을

규정하게 하였다

. 누정과 별서가 주변 자연경관을 끌어들이기에 부족

하지 않으나 그 자연경관이 누정과 별서를 규정하는 예는 없다

.

이렇게 건물 혹은 시설에 담기는 내용이라 할

‘책’이 건물이나 시설

을 규정하기에 서재는 살림집이나 살림집의 여느 공간과 구분되는 의

미를 가지고 있다

. 서재를 소유한 사대부는 서재의 장서를 통해 자신을

나타낸다고 해도 과언이 아니다

. 그리고 서재를 살림집에서 독립시켜

별도의 건물로 지은 유성룡이나 송시열은 집 자체로 자신을 표현할 수

있었다

. 서재는 그런 공간이다.

영남과 호남에는 이 글에서 다룬 두 인물의 유적과 유사한 형태의 서

재가 산재해 있다

. 그 수가 많은 것은 아니지만 제각각 물리적 형태의

특성과 공간의 운영

, 그리고 그곳에서 연마했던 학문으로 주체를 드러

내려 했을 것이다

. 이들을 섭렵하고 정리하는 것이 이 글의 큰 과제로

조선 후기 정사류精舍類 서재의 공간과 의미

103

남는다

.

그리고 무엇보다 큰 숙제는 살림집과 결합한 서재공간의 문제이다

.

이는 같은 울타리 안의 시설과 차별하기 위한 노력이 정사류보다 클 것

으로 본다

. 안채의 시설은 물론이요 사랑채 내에서도 서재는 서재로서

정체성을 부여해야 할 공간이었다

. 심지어는 서재가 지니는 정체성은

사랑채의 수준으로 확장되고 그 수준의 상승을 위한 주인의 노력은 비

상했던 것으로 보인다

. 그리고 그 노력은 오늘날까지 이어져 오고 있

다

. 이에 대한 상세한 연구가 앞으로 남은 과제이다.

104

제13호

참고문헌

1. 資料

劉義慶

, 뺷世說新語뺸

柳成龍

, 뺷西厓集뺸(뺷韓國文集叢刊뺸 52책), 민족문화추진회, 1988.

宋時烈

, 뺷宋子大全뺸(뺷韓國文集叢刊뺸 108~116책), 민족문화추진회, 1988.

韓元震

, 「興農影堂記」, 뺷南塘先生文集뺸(뺷韓國文集叢刊뺸 202책), 민족문화추진회,

1998.

李喜朝

, 「南澗精舍記」, 뺷芝村集뺸(뺷韓國文集叢刊뺸 170책), 민족문화추진회, 1996.

朴趾源

, 뺷燕巖集뺸.

沈守慶

, 뺷遣閑雜錄뺸.

2. 論著

김동욱

, 뺷조선시대 건축의 이해뺸, 기문당, 2001.

김은중․주남철

, 「호남지방 書堂 精舍類 건축에 관한 연구」, 뺷대한건축학회논문집뺸 7권

3호, 대한건축학회, 1991.

_____________, 「書堂 精舍類 건축의 배치 및 평면유형에 관한 연구」, 뺷대한건축학회

논문집뺸

8권 1호, 대한건축학회, 1992.

도윤수

, 「16~17세기 조선성리학의 분화와 그에 따른 건축공간의 특성에 관한 연구」, 한

양대 석사논문

, 2006.

신영훈

, 뺷한국의 살림집뺸, 열화당, 1985.

안대회 편역

, 뺷산수간에 집을 짓고뺸, 돌베개, 2005.

이강근

, 「조선 후반기 건축의 대중교섭」, 뺷조선 후기 미술의 대외교섭뺸, 한국미술사학회,

2007.

주남철

, 뺷한국건축사뺸, 고려대 출판부, 2006.

천득염

, 「누정과 원림」, 뺷한국건축사 연구뺸 1, 발언, 2003.

홍형순

, 「南澗精舍 원림의 특징과 조영배경」, 뺷한국전통조경학회지뺸 23, 한국전통조경

학회

, 2005.03.

조선 후기 정사류精舍類 서재의 공간과 의미

105

Abstract

A Space of JeongSa Studies and It’s Meaning in Late Joseon

Dynasty

Ryu, Seung Min Cultural heritege appraisal committee member at the Cultural Heritage Administration

(Dept. of Cultural Appraisal, Incheon Port)

This essay talking about Korean traditional architecture, especial y, concentrate

on Jeongsa class study. The Study which is a space for readings, writings and such

activities of Literatis in Late Joseon Dynasty could be classified ‘Jeonsa’ and

‘Sarangchae’. Therefore, a Study, the space for literati’s activities has two types and

each type has one’s features. Jeongsa-class is a independent building, be in near

area for living; Sarangchae is a building or not, it included in one house so that a

at ached space.

In late Joseon Dynasty, the literatis settled their own buildings on good for

academic and philosophic researching. Typically, Ryu Seongryong(1542~1607)

who the famous respected philosopher, politician, and scholar set his study

WonjiJeongsa in Hahoe, Andong province, South Korea. After Ryu, later 90 years,

the great reader of Gentry, Song Siyeol(1607~1689) built the study Namgan-

Jeongsa in Hoedeok, Chungcheong province. These two scholar’s studies are

distinguished in some issues.

WonjiJeongsa, by Ryu, was a component of two buildings, one main hal and

pavilion. It is important point that the pavilion, name is ‘Yeonjwadae’, import

outer scenes of vil age, good landscapes of cliff BuYong’s into the Jeongsa. And

the pavilion get a effect of conjoining with the main hal that two buildings look

like one mass. Importing outer view shows the significant philosophic thought of

Ryu and his disciples.

Contrariwise, Song’s study, the NamganJeongsa was built in deep forest, for

immersion. He designed that the water flows under his room, heard its sound. Its

effect was the feeling about human be in nature. The reason of nature, the big

issue for Song, always be with him and it was one of the kernel researched by

106

제13호

Song.

These two main scholar’s choice indicate that the issue what is interrupted

meaning of combine the spaces. The literatis built their concepts about relation

between nature and himself in architectures and its type of components.

Key words study, group of Jeongsa, space, Wonjijeongsa, Namganjeongsa, Neo-

Confucianism