한국자수박물관 소장 <채담방장(彩毯房帳)>을 통해 본 조선시대 카페트의 조형과 표현기법

147

한국자수박물관 소장 <채담방장彩毯房帳>을 통해 본

조선시대 카페트의 조형과 표현기법

심연옥 한국전통문화대학교 전통미술공예학과

Ⅰ. 머리말

Ⅱ. 채담방장의 구성과 명명

Ⅲ. 채담의 제직 특성 분석

Ⅳ. 채담의 문양 분석

Ⅴ. 자수박물관 채담과 일본 조선철의 제직특

성 비교

Ⅵ. 맺음말

국문초록

한국자수박물관에 소장된 방장

2점은 다른 유물에서는 볼 수 없는 ‘채담(彩毯)’

이라는 특별한 소재를 사용한 것이 확인된다

. 채담방장은 상단, 중단, 하단에 약 4㎝

너비의 나무를 양쪽에 가로질러 대고 각각 금속 두정으로 고정시키고

, 가장자리에

는 선단을 둘러 장식하였다

. 경사는 면사(綿絲), 위사는 모사(毛絲)를 사용하였다.

면섬유는 매우 강한 꼬임이 있고

, 모섬유는 편평하고 거친 특징이 있다. 현미경 분

석 결과 수모의 품종은 한국 재래종 염소 또는 양으로 밝혀졌다

. 조직은 변화평조직

인 위두둑직으로 제직되어 경사가 보이지 않고 표면에는 위사만이 드러나 마치 돗

자리와 같은 외관을 나타낸다

.

148

제18호

채담의 문양은 직조가 아닌 그림과 인염으로 표현했으며 문양의 가장자리는 먹

선을 두르고 안은 붉은색 염료로 칠했다

. 문양의 종류는 사자수구문을 비롯하여 연

당문

, 난초, 박쥐, 복숭아, 암팔선문 등 각종 길상문양이 시문되었다. 두 점 모두 9마

리의 사자가 함께 묘사된 점이 특이하다

.

한국자수박물관 채담의 제작방식과 유사한 유물은 일본에 전래된

‘조선철’이라

는 직물에서 찾아볼 수 있다

. 조선철은 16세기부터 19세기까지 조선에서 전래되었

다고 전해지며

, 시대별로 기법에 차이가 있다. 한국자수박물관 채담과 같이 변화평

조직으로 제직한 후 그 위에 그림을 그려 문양을 표현한 기법은

18세기 말에서 19세

기 초에 주로 나타난다

. 유사기법의 조선철과 한국자수박물관 채담의 직물제직 특

성을 교차 분석해 본 결과 섬유의 품종과 실의 굵기

, 꼬임형태, 조직 등이 매우 유사

하여 제작지가 같음을 확인할 수 있었다

.

우리나라는 삼국시대부터 모담를 제작하여 깔개와 장막으로 사용된 기록이 있으

나 유물이 남아있지 않아 그 실상을 파악할 수 없었다

. 한국자수박물관 채담은 조선

시대 모직 카페트의 조형적 특징과 기법을 이해할 수 있는 귀한 자료이며

, 일본에 남

아있는

‘조선철’이 한국에서 전래되었다고 하는 실증적 자료의 단초를 마련하는 가

치가 큰 유물이다

.

주제어

채담, 방장, 위두둑직, 조선철, 문양

한국자수박물관 소장 <채담방장(彩毯房帳)>을 통해 본 조선시대 카페트의 조형과 표현기법

149

Ⅰ. 머리말

한국자수박물관에 소장된 방장

(房帳)중에는 채담(彩毯)

1이라는 특별

한 소재를 사용하여 방장형태로 꾸민 유물

2점이 있다. 현존하는 방장

은 견직물이나 곱게 짠 붉은색 계

(罽)로 만들어진 것이 일반적이다

. 채

담은 경사는 면사

(綿絲)

, 위사는 거칠고 굵은 모사(毛絲)를 사용하여 경사

가 보이지 않도록 두껍고 치밀하게 제직해 마치 돗자리와 같은 외관을

나타낸다

. 직물 표면에는 먹과 붉은색 염료로 그림을 그려 사자를 비롯

한 각종 길상문양을 섬세하게 표현하였다

.

조선시대 문헌 중에는

‘채담(彩毯)’, ‘화담(畵毯)’을 깔개나 장막으로 사

용한 기록이 다양하게 나타나지만

, 현재까지 국내에는 채담이라 밝혀

진 유물이 없어 그 실상을 파악하기 어려웠다

.

자수박물관 채담의 제작방식과 유사한 유물은 일본에 전래된

‘조선

철

(朝鮮綴)

’에서 찾아볼 수 있다. 조선철은 16세기에서 19세기에 걸쳐 조

선에서 일본으로 전해졌다고 하는 모담

(毛毯)으로서 일본의 교토를 중

심으로 제례의 장막이나 귀족들의 집안 장식품으로 사용되었다

. 그동

안 국내에서는 조선철과 유사한 유물이 발견된 사례가 없어 조선철이

한국에서 건너갔다고 하는 실증적 근거를 찾을 수가 없었다

.

한국자수박물관 소장의 채담은 조선시대 모깔개의 조형적 특성을

밝힐 수 있는 자료일 뿐만 아니라 조선 채담의 일본 전래설에 대한 단

초를 찾을 수 있는 중요한 유물로서 연구가치가 크다

.

1

‘채담’이라는 명명의 근거에 대해서는 Ⅱ장에서 설명하였다.

150

제18호

모직물 깔개에 대한 선행연구로는 문헌에 나타난 모깔개의 용어와

특징을 시대별로 정리한 연구

2와 일본 기원제에 소장된

‘조선철’의 일

부를 조사하여 제직특성 및 문양을 분석한 논문

3이 있다

. 그러나 우리

나라에 소장된 모깔개에 대한 연구는 부재하다

.

본고에서는 한국자수박물관에 소장된

<채담방장> 2점의 재료인 채

담

(彩毯)의 제직특성과 문양을 분석하고

, 이들 자료를 일본으로 전래된

조선철과 비교하여 조선시대 카페트의 조형과 표현기법에 대해 살펴

보고자 한다

. 연구내용은 다음과 같다.

첫째

, 채담방장의 구성을 살펴보고 명명의 근거를 문헌을 통하여 살

펴보았다

.

둘째

, 현미경 정밀 조사․분석을 통하여 채담의 섬유특성 및 밀도,

조직 등 직물의 제직특성을 분석하였다

.

셋째

, 채담에 그려진 문양표현기법과 문양의 종류 및 상징성에 대해

서 살펴보았다

.

마지막으로 한국자수박물관 소장 채담과 일본에 남아있는 조선철의

제직특성을 비교하여 채담의 시대적 특징을 판단하였다

.

2

민길자

, 「朝鮮時代의 皮, 毛物에 대한 硏究」, 뺷교육논총뺸 11, 1992, 115~138쪽.

3

민길자

, 「한국전통 섬유제품의 발굴 1-모제품 (Carpet , Rug)을 중심으로」, 뺷한국복식

학회지

뺸 18, 1992, 21~35쪽.

한국자수박물관 소장 <채담방장(彩毯房帳)>을 통해 본 조선시대 카페트의 조형과 표현기법

151

Ⅱ. 채담방장의 구성과 명명

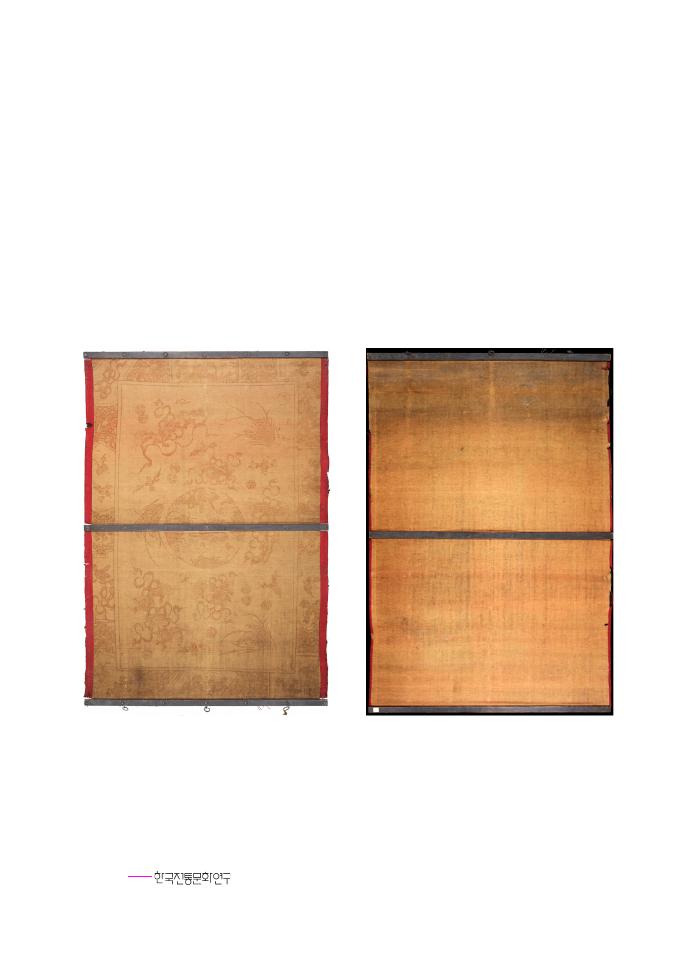

채담은 두 점 모두 방장의 형태로 구성되어 있다

. 형태와 직물의 제

직특성은 유사하나 표현된 문양과 선단에 사용된 직물 및 세부적인 장

식에 차이가 있다

. 연구의 편의상 홍색선단이 둘러진 것을 방장1이라

하고 그 직물은 채담

1이라 한다. 검은색 선단이 둘러진 것은 방장2로

하고 그 직물은 채담

2로 분류하여 설명하고자 한다.

1.

채담방장의 형태과 구성요소

방장

1의 형태는 장방형으로 크기는 폭이 129cm, 세로 181cm이다.

보존 상태는 비교적 양호하나 오염이 심하고 원래의 색이 퇴색되어 현

재 연갈색을 띠고 있다

. 그러나 부분적으로 붉은색이 남아 있으며 나무

가 대어져 있는 안쪽의 위사 실이 주홍색인 것으로 보아 퇴색 전에는

홍색모사로 제직한 것으로 추정된다

. 표면의 그림은 열화되기는 했지

만 문양의 형태는 파악할 수 있다

.

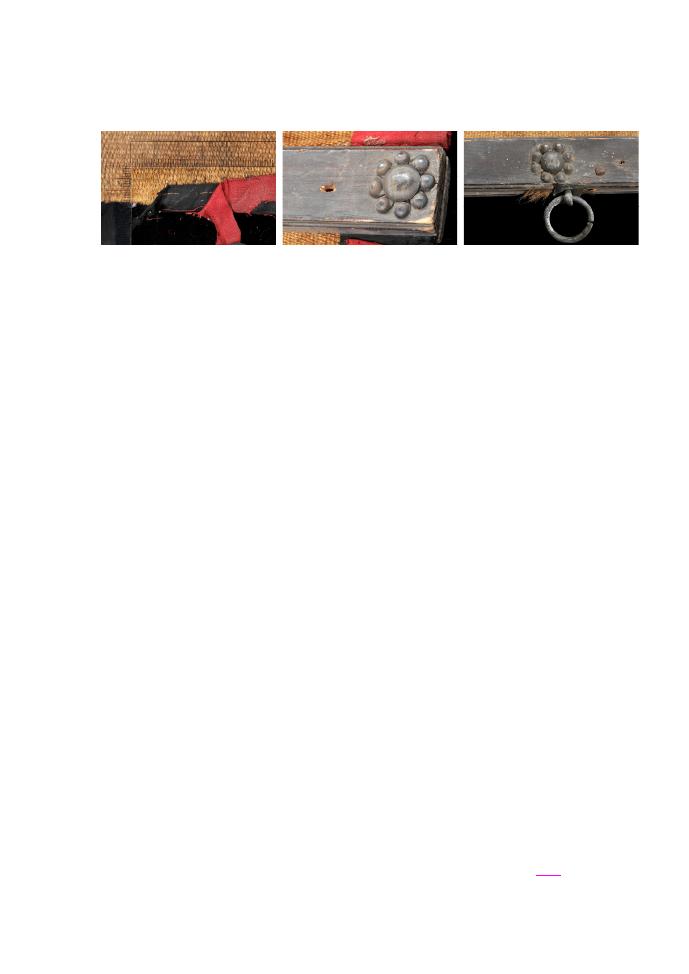

방장은 상단

, 중단, 하단에 약 4cm 너비의 나무를 양쪽에 가로질러

대고 각각

7개의 꽃무늬 금속 두정으로 고정시켰다. 위쪽의 나무에는

둥근 금속 고리

3개를 달아 벽에 걸 수 있도록 했다. 선단은 좌우에 이

중으로 둘러져 있는데 안쪽에는 검은색

, 겉은 홍색이다. 원래 대어졌던

152

제18호

흑색이 낡아서 훼손되자 홍색을 그 위에 덧대어 보수한 것으로 추정된

다

. 흑색선단은 너비가 4.5cm이며 소재는 목공단을 사용하여 안으로

시접을 접어 넣고 감침질한 후 다시 위에서

3땀 상침으로 마무리하였

다

. 홍색선단은 고운 홍색의 무명을 사용하였으며 4.5cm 너비로 흑색선

단 위로 올려 박음질하였다

. 뒷면은 안감을 대지 않았고 별도의 그림도

없다

.

방장

1 전체사진, 앞/ 뒤

한국자수박물관 소장 <채담방장(彩毯房帳)>을 통해 본 조선시대 카페트의 조형과 표현기법

153

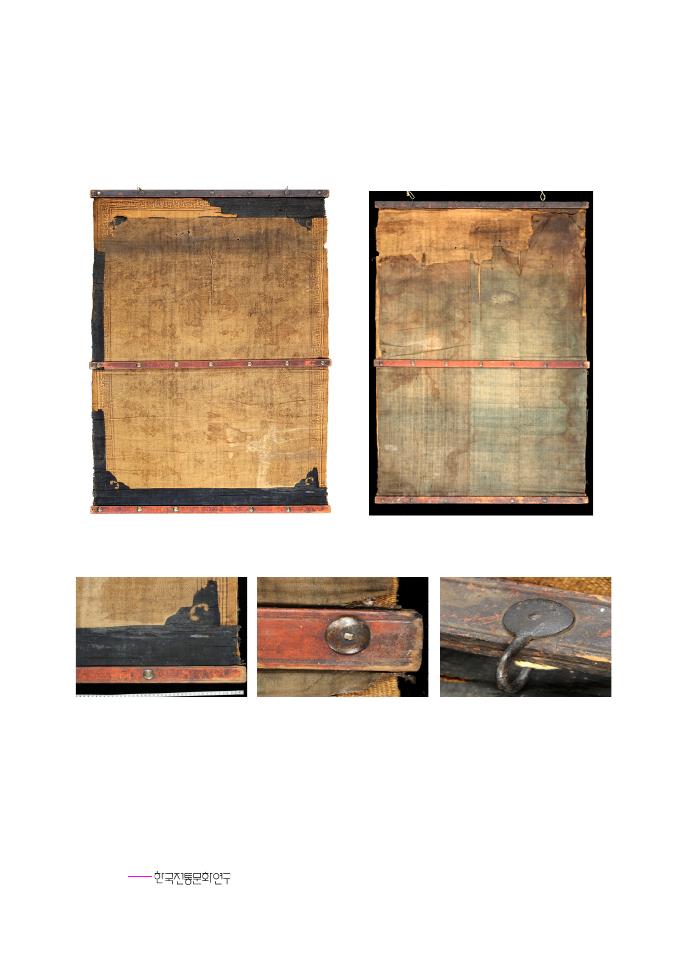

방장

2는 가로 방향의 폭이 129cm, 세로길이는 178cm이며, 오염과

훼손상태가 심하고 그림도 많이 지워져 알아보기가 힘들다

. 구성은 채

담

1과 같이 상단과 하단 및 중간에 약 4.5cm 너비의 붉은 칠을 한 나무

를 가로질러 대고 민무늬의 금속 두정으로 고정시켰다

. 가장자리는 돌

아가며 검은색 선단을 둘렀으나 일부는 떨어져 나간 상태이다

. 모서리

는 박쥐모양으로 장식하였으나 소실된 부분이 많다

. 뒤에는 청색의 면

을 두 폭 이어서 대었으며 면직물은 오염이 심하고 윗부분은 소실되었

다

. 선단이 떨어져 나간 자리는 오염되지 않은 원래의 채담이 드러나

있으며 가장자리로 돌아가면서 그려진 검은색 만자문도 선명하게 남

아있다

.

채담은

2점 모두 선단 안쪽과 가로지른 나무 아래에도 문양이 묘사

된 것으로 보아 이 채담은 원래 방장용으로 만든 것이 아니라 깔개용으

로 만든 채담을 방장으로 다시 꾸민 것임을 알 수 있다

.

선단직물

나무틀과 두정장식

금속걸개 장식

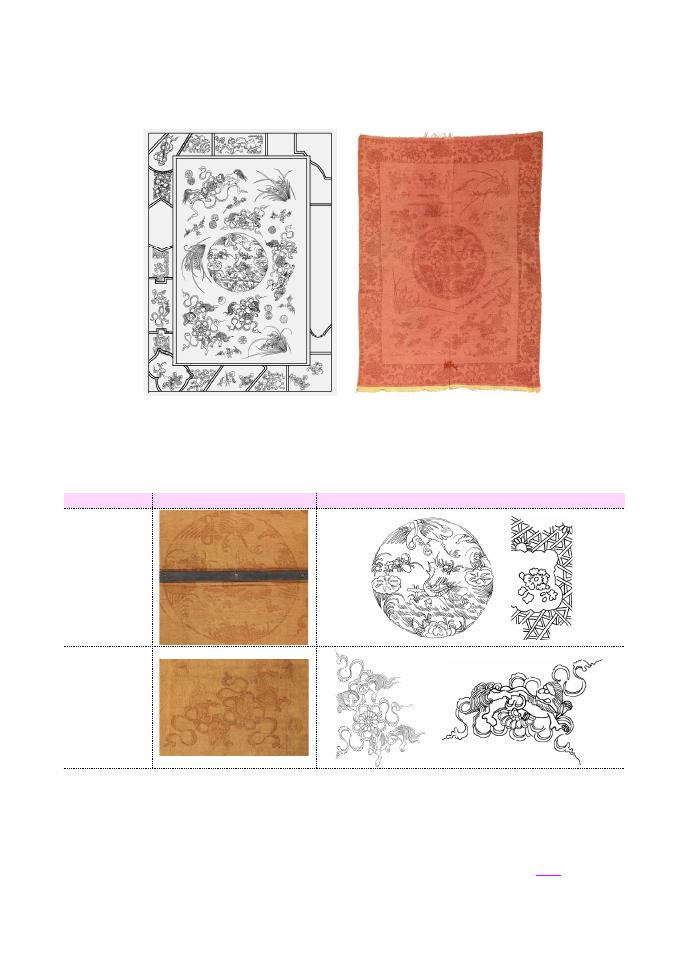

<그림 1> 채담방장1의 구성과 요소

154

제18호

방장

2 전체사진 앞/ 뒤

선단직물

나무틀과 두정장식

금속걸개 장식

<그림 2> 채담방장2의 구성과 요소

한국자수박물관 소장 <채담방장(彩毯房帳)>을 통해 본 조선시대 카페트의 조형과 표현기법

155

2.

채담의 명명과 쓰임

한국자수박물관에 소장된 방장의 재료는 경사에 면사

, 위사에 모사

를 사용하여 평조직으로 두껍고 치밀하게 제직된 모직물이다

. 이러한

모담류를 우리나라에서는 어떻게 명명했으며 쓰임은 어떠했는지에 대

해 문헌을 통해 시대별로 개략하여 살펴보고자 한다

. 우리나라에서 모

(毛)로 직물을 제직해 깔개나 장막의 용도로 사용한 역사는 매우 선진적

이며 기법과 용어도 다양하다

. 대표적인 종류에는 구유(氍毹), 탑등(毾

㲪

)

, 담(毯), 채담(彩毯), 화담(畵毯)이 있다.

구유와 탑등은 삼국시대에 주로 사용된 모깔개 명칭이다

. 신라에서

는 오색구유

(五色氍毹),

4

통일신라에서는 오채구유(五彩氍毹)5를 당나라로

보냈으며

, 백제에서는 탑등(毾㲪)6을 일본으로 보낸 기록이 있다. 구유,

탑등 등은 서아시아의 카페트명을 중국에서 음역한 것을 우리나라에

서도 그대로 차용한 것이다

.

뺷동문선뺸에는 고려시대 공경들의 집은 비단으로 기둥을 싸고, 바닥

에 채담

(彩毯)을 깔았다

7고 하였으며

, 수막(繡幕), 화담(畫毯)8이라는 명칭

도 보인다

. 모담에 다채하게 문양을 표현한 것을 채담이라 하고, 특히

그림을 그린 것을 화담이라 했음을 알 수 있다

. 뺷성종실록뺸에 “신부(新

4

뺷三国遺事뺸, 권3, 塔像, 萬佛山條.

5

뺷歷代小史뺸, 권25, 「杜陽雜編」.

6

뺷日本書紀뺸, 「欽明天皇十五年」條.

7

뺷東文選뺸 권2, “緹繡被木 彩毯鋪地”.

8

뺷東文選뺸 권20, “繡幕深深畫毯重”.

156

제18호

婦

)의 의식(衣飾)은 집에 있고 없는 것에 알맞게 하고

, 반드시 사라능단(紗

羅綾段

)을 쓰지 않도록 한다

. 혼석(昏夕)의 배석(拜席)은 계담(罽毯)을 베풀

수 없으며

, 단지 단석(單席)만을 베푼다”9고 하여 계담을 깔개로 사용하

였음이 나타난다

.

채담이 깔개로 사용된 예는 조선시대 말의 사진자료에서 찾아 볼 수

있다

. 고종과 순종의 사진<그림 3>10에서 바닥에 깔린 것은 그림이 그

려진 채담이다

. 문양은 좌우 끝을 만자문으로 장식하고 전면에 만초화

문을 시문하였다

. 가장자리에 만자를 두른 모습은 한국자수박물관의

방장 문양과 흡사하다

.

일본 국서간행회에서

1986년 간행한 뺷눈으로 본 이조시대(目でみゐ李

朝時代

)

뺸에는 기방에서 여인들이 채담을 깔고 난을 치는 사진이 게재되

어 있다

<그림 4>.11 채담은 상단과 하단에 색색으로 줄을 넣어 짜고 가

운데는 그림이 그려져 있다

. 이는 일본으로 전래된 19세기 채담에서 많

이 보이는 형식이다

. 이러한 자료는 단편적이기는 하지만 당시 채담이

왕실뿐만 아니라 일반에서도 널리 사용되었음을 보여주는 좋은 예이다

.

채담을 장막으로 사용한 내용은 문헌기록에 다양하게 나타난다

. 뺷담

헌서

(湛軒書)

뺸

12에

“관인(官人)들이 타는 수레는 처마가 있고 위를 납(鑞)

으로 덮는다

.

9

뺷成宗實錄뺸, 권14, “新婦衣飾, 稱家有無, 不必用紗羅、綾段。 昏夕拜席, 勿設罽毯, 只設單席”.

10

고종과 세자

(2016.8.24, 검색), ht p://charger07.egloos.com/v/2345443

11

祇園祭山鉾連合会

, 뺷京都近郊の制礼幕祇調査報告書-渡来染織品の部뺸, 祇園祭山鉾連合会 출판,

2013, 24쪽.

12

뺷湛軒書뺸 外集 권10, 燕記 器用, “其官人所乘者。屋有簷。上設鑞頂帷簾。或用彩毯以禦寒。傍

傅方尺玻瓈

。”

한국자수박물관 소장 <채담방장(彩毯房帳)>을 통해 본 조선시대 카페트의 조형과 표현기법

157

장막과 주렴 혹은 채담

(彩毯)으로 쳐서 추위를 막고

, 좌우에는 파려(玻瓈,

유리 종류

)를 붙인다

”라고 하여 채담을 수레에 쳐 방한용도로 사용했음

이 나타난다

. 뺷태조실록뺸에는 “부녀들도 길 왼쪽과 오른쪽에 장막을 매

고 금단

(錦段)

, 명화(名畫), 채담(彩毯)으로 장식하니, 구경하는 사람이 많

이 모이게 된다

”13고 하였다.

이러한 기록을 통해 채담은 방한용뿐만 아니라 장식용 걸개로도 다

양하게 사용했음을 알 수 있다

. 한국자수박물관의 채담은 바로 방한용

으로 사용된 채담의 한 예를 살필 수 있는 매우 귀중한 자료이다

. 따라

서 방장에 사용된 모직물의 명명은 고려시대와 조선시대에 걸쳐 가장

보편적으로 사용된

‘채담(彩毯)’으로 명칭하는 것이 적합할 것으로 판단

된다

.

13

뺷太祖實錄뺸 권1, “婦女亦結幕於路之左右, 飾以錦段, 名畫彩毯 觀者如堵。”

<그림 3> 채담 위의 고종과 순종의 모습

<그림 4> 기방에서 채담을 깔고 그림을 그리는 모습

158

제18호

Ⅲ. 채담의 제직특성분석

1.

섬유분석

채담

1과 채담2는 경사는 면섬유, 위사는 모섬유를 사용하여 제직하

였다

. 면섬유는 일반 면직물에 사용된 섬유보다 거칠고 꼬임을 강하게

주어 많이 뭉쳐있다

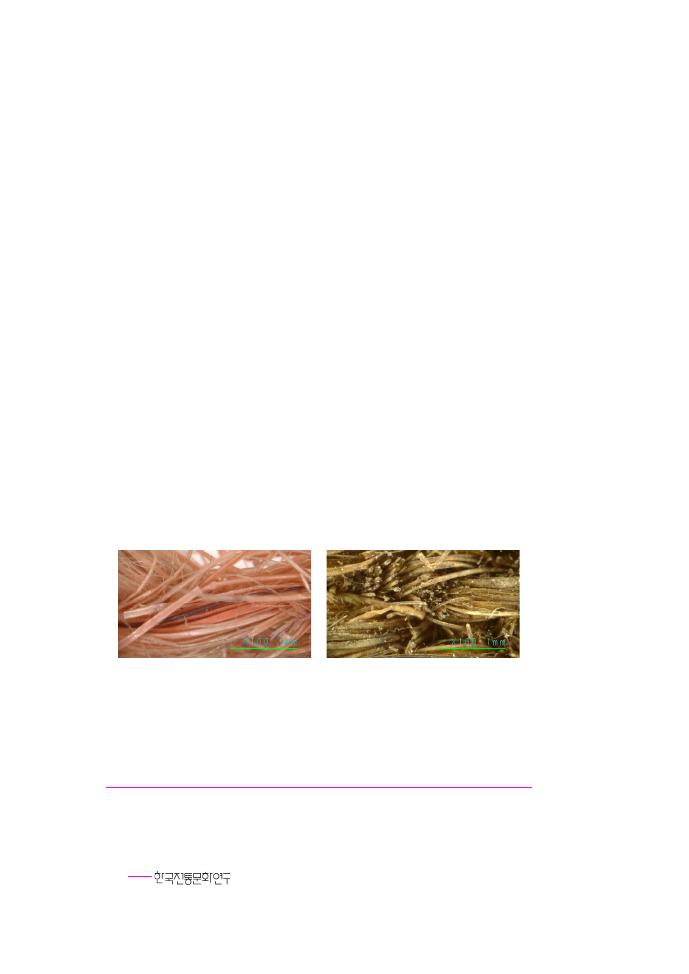

. 채담방장1의 안쪽에서 채취한 모섬유는 원래의

붉은색이 비교적 잘 보존되어 있다

(<그림 5>)

.

모섬유는 까칠까칠하고 거친 촉감을 가지고 있으며 현미경으로 관

찰하면 납작하고 거친 섬유와 가는 섬유 등이 혼합되어 있어

, 수모의

속털과 겉털을 모두 사용하였음을 알 수 있다

(<그림 6>)

.

본고에서는 모섬유의 품종을 살펴보고자 국립민속박물관 유물과학

과

14에 의뢰하여 분석을 실시하였다

. 모섬유의 품종 감별에는 보통 현

14

분석 연구는 유물과학과 오준석 학예연구관이 담당해주셨다

.

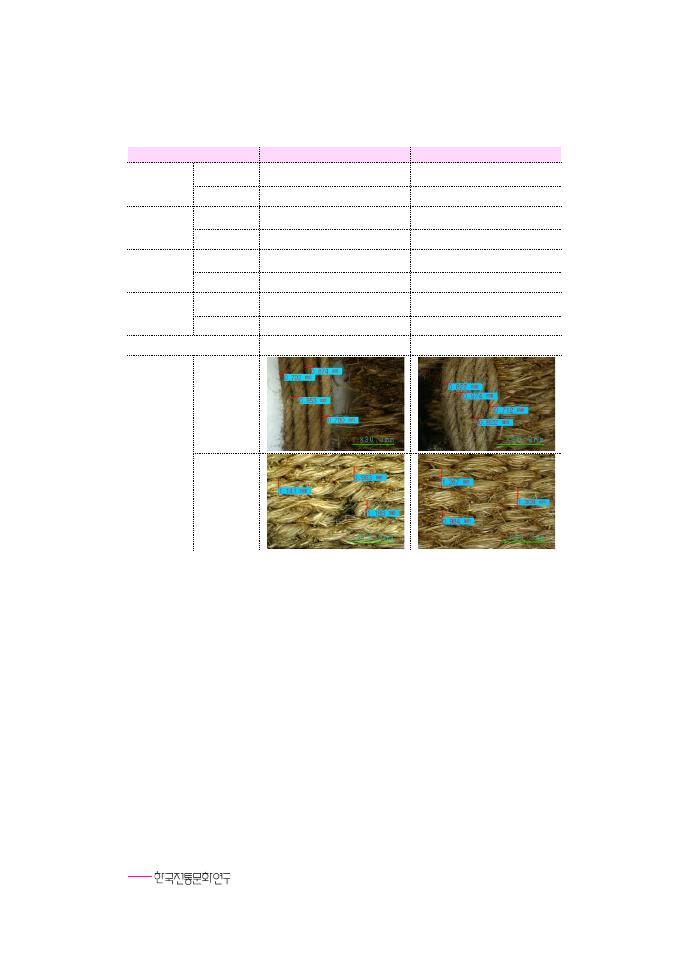

<그림 5> 채담1의 모섬유 현미경 사진

<그림 6> 채담2의 모섬유 현미경 사진

한국자수박물관 소장 <채담방장(彩毯房帳)>을 통해 본 조선시대 카페트의 조형과 표현기법

159

미경으로 관찰하는 방법이 많이 사용되어 지는데 동물털의 스케일

, 단

면

, 메듈라15의 형태가 수모섬유를 식별하는 중요한 요소가 된다.16 채

담

1과 채담2의 섬유를 단면 샘플과 메듈라 샘플로 제작하여 현미경으로 관

찰하였다

. 다음은 국립민속박물관 유물과학과의 모섬유 분석 내용이다.

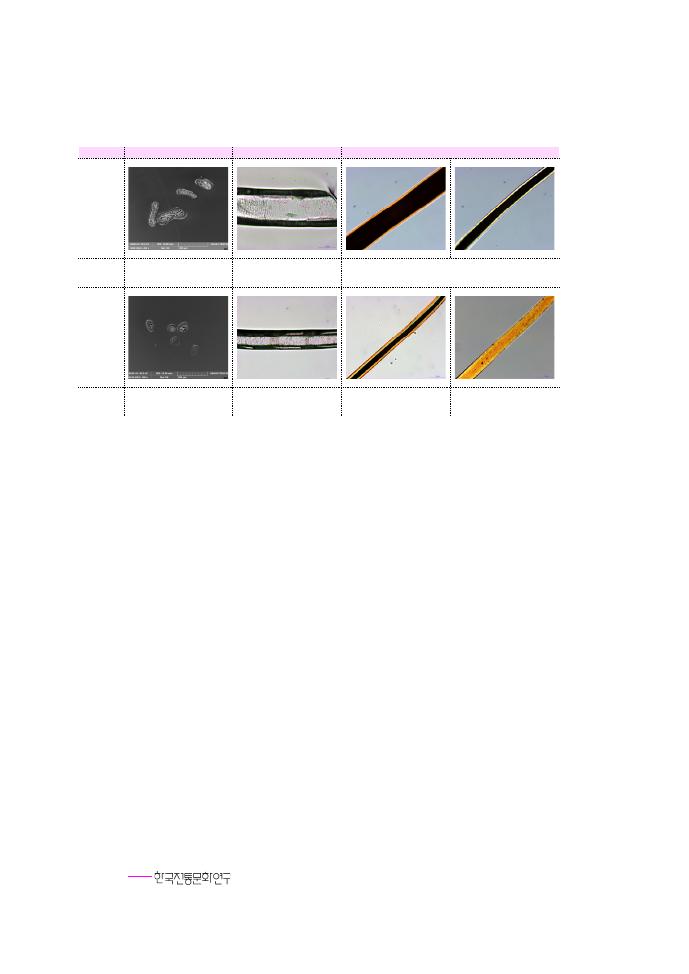

분석 결과 채담

1의 모섬유의 단면은 오목형과 타원형이 섞여 있고

스케일은 물결형이며

, 메듈라의 형태는 단순연속형이다. 이러한 특징

은 야생 동물의 수모

(獸毛)보다는 염소모에 가까운 특징이며

, 현대의 캐

시미어 염소모와 일부 유사한 형태를 띠고 있다

. 우리나라에서 옛날부

터 키웠던 북방종 염소모로 추정된다

.

채담

2의 단면은 원형, 타원형이 섞여 있고, 스케일은 물결형이며, 메

듈라의 형태는 단순연속형 또는 관찰되지 않는 부분이 있다

. 이러한 형

태는 야생 동물의 수모보다 양모에 가깝다

. 서양의 양모 품종(메리노종,

코리데일종

, 링컨종 등)과도 다른 점이 많아

, 우리나라에서 옛날부터 키웠

던 북방종 양의 털로 추정하였다

.

15

속이 비어있는 모발의 중심부

.

16

오준석

, 뺷천연섬유와 모피 식별 아틀라스뺸, 국립민속박물관, 2005, 16쪽.

160

제18호

2.

제직특성분석

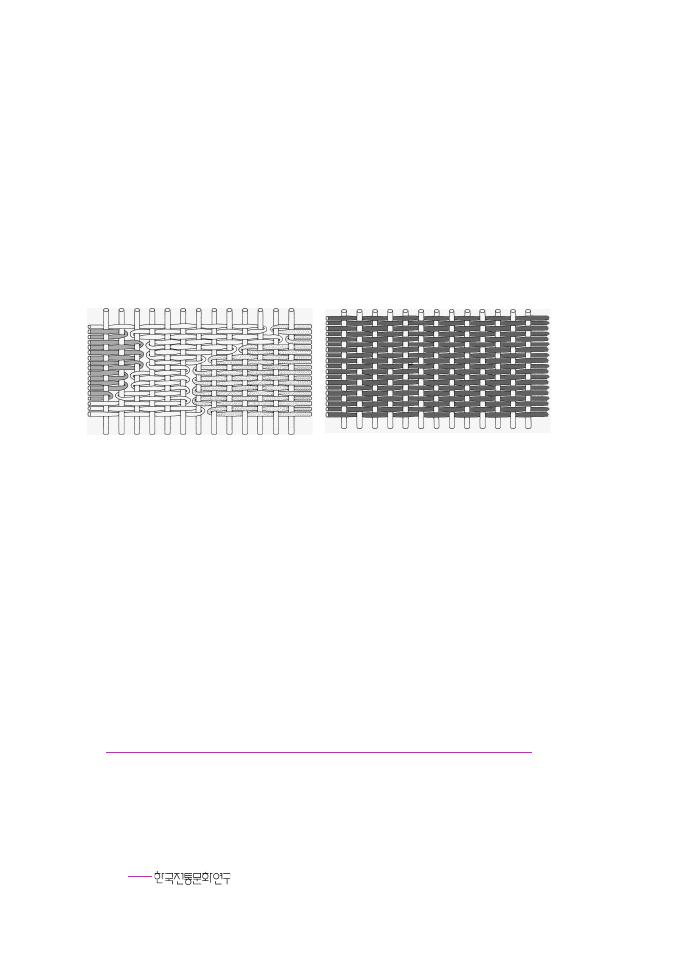

채담의 짜임은 전체적으로 단순한 변화평조직으로 짜여졌다

. 경사

는 가늘고 밀도가 성글며

, 위사는 굵고 밀도가 치밀하여 직물표면에는

위사만이 드러나고 경사는 위사에 덮여 보이지 않는다

(<사진 7, 8>)

. 이

같은 조직은 경사방향으로 이랑처럼 골이 생긴다하여 위이랑직 또는

위두둑직

[緯畝嬂](weft faced plain weave)이라고 하며 우리나라의 가마니나

용문석의 짜임과도 같다

.

채담

1을 구성한 경사는 우연의 면사 4올을 좌연으로 강한 꼬임을 주

어 합사하였으며 굵기는

0.70~0.87mm이다. 위사는 단사 2올을 우연

단면

스케일

메듈라

채담1

오목형

, 타원형

물결형

단순연속형

채담2

원형

, 타원형

물결형

단순연속형

없거나 흔적형

<표 1> 채담의 위사에 사용된 모사의 섬유분석

한국자수박물관 소장 <채담방장(彩毯房帳)>을 통해 본 조선시대 카페트의 조형과 표현기법

161

으로 강연사하였으며 굵기는

1.10~1.15mm이다. 경사밀도는 1cm당 5

올이며

, 위사의 밀도는 1cm당 13올로 위사밀도가 경사에 비해 치밀함

이 확인된다

. 식서부분은 면사 6올을 함께 제직하여 폭이 줄어드는 것

을 방지하고 견고하게 하였다

.

채담

2의 경사 굵기는 0.71~0.97mm이며, 위사는 0.98~1.30mm이

다

. 채담1과 마찬가지로 경사는 우연의 면사 5올을 좌연으로 강한 꼬임

을 주어 합사하였으며

, 위사는 실 2올을 우연으로 강연사하여 사용하

였다

. 경사의 밀도는 1cm당 5올이며, 위사의 밀도는 1cm당 13~15올로

측정되었다

. 식서부분은 면사 6올을 합사하여 사용하였다.

다음

<표 2>는 채담1, 2의 제직에 사용된 경사와 위사의 재료, 굵기,

꼬임방향 및 정도

, 밀도 등 섬유특징을 정리한 내용이며, 분석에 사용한

도구는 휴대용 스칼라

dg-3x 현미경으로 100배 촬영하여 분석하였다.

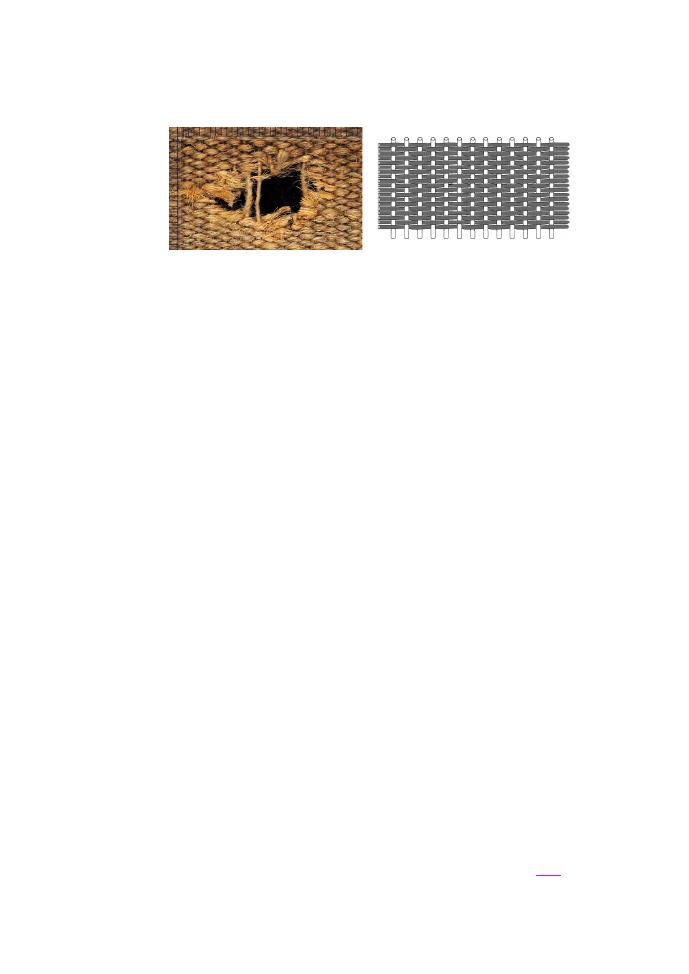

<그림 7> 채담1의 조직

<그림 8> 위두둑직

162

제18호

Ⅳ. 채담의 문양분석

채담의 문양은 모두 그림을 그리거나 인염으로 표현했으며 문양의

가장자리는 먹선으로 두르고 안은 붉은색

17으로 칠하였다

. 조선말에

는 직물에 문양을 표현하는 방법으로 그림을 그리고

, 목판으로 인문하

종류

채담1

채담2

재료

경사

면

면

위사

모

모

굵기

경사

0.702~0.874

0.712~0.974

위사

1.105~1.152

0.984~1.309

꼬임

경사

우연

5올 좌연강연사

우연

4올 좌연강연사

위사

2올 우연 강연사

2올 우연 강연사

밀도

경사

5~6올

4~6올

위사

13올

13~15올

조직

위두둑직

위두둑직

경․위사굵

기

경사

위사

<표 3> 채담1, 2의 섬유분석

한국자수박물관 소장 <채담방장(彩毯房帳)>을 통해 본 조선시대 카페트의 조형과 표현기법

163

는 장식기법이 발달되었다

. 목필보, 목화보와 같은 그림을 그린 보자기

가 궁에서 민간에 이르기까지 보편적으로 사용되었으며

, 초석에도 그

림을 그려 표현하였다

.

1.

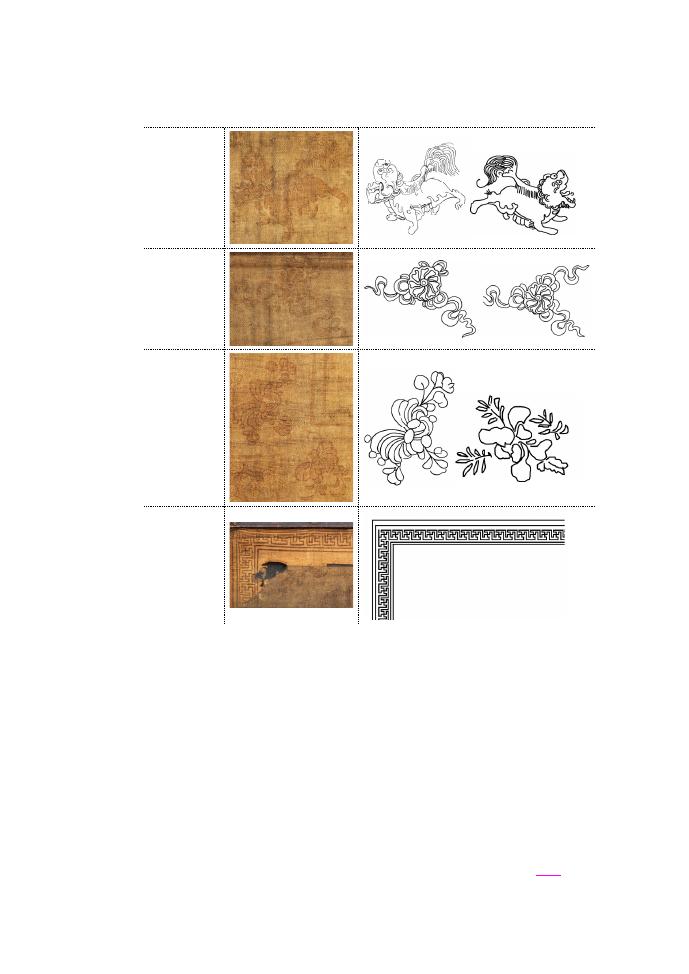

채담1의 문양구성과 요소

문양의 구성은 가운데 둥글게 도안한 연당문을 중심으로 주위에는

난초와 사자문양을 배치하고 가장자리는 만자문의 테두리를 둘러 장

식하였다

. 연당문은 하단에 잔잔한 선으로 물결을 섬세하게 그리고, 양

옆으로는 물속에서 피어나는 연꽃과 연잎을 표현하였다

. 원 중간에는

물속에 서있는 새 한 마리가 수초와 함께 그려져 있으며 상단에는 아래

를 응시하며 날고 있는 해오라기를 배치하였다

.

채담에는 모두

9마리의 사자가 그려져 있다. 채담 상단 가운데는 바

위를 밟고 서있는 사자 한 마리가 묘사되어 있다

. 채담의 우측 상단과

하단

, 좌측 중간에는 두 마리의 사자가 리본달린 수구(繡球)를 사이에 두

고 유희

(遊戲)하는 모습이 생생히 묘사되었으며

, 연당문의 상하로는 사

자 한 마리씩을 배치하였는데 역시 리본달린 수구문양과 함께 어우러

진 모습이다

. 사자문은 조선철에서 가장 흔히 볼 수 있는 문양 소재로 5

마리 또는

9마리의 사자를 함께 묘사하는 것이 일반적인 형식이다.

17

금번 논문에서는 이 붉은색이 안료인지 염료인지에 대해서는 밝힐 수가 없었으나 앞으

로 과학적인 분석을 통하여 그림재료에 대한 연구를 진행할 예정이다

.

164

제18호

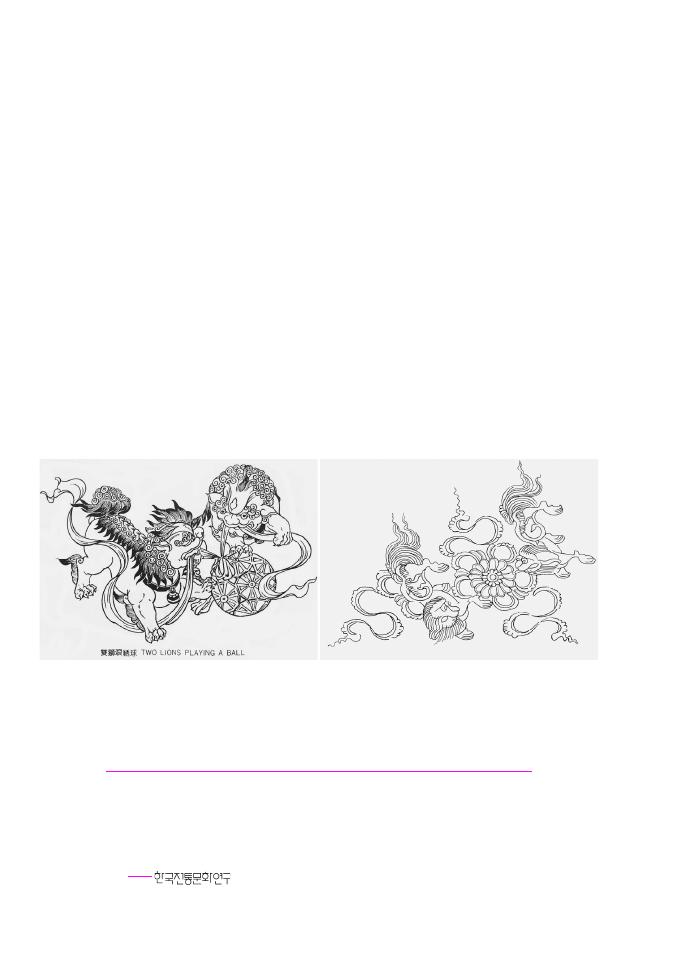

사자는 타고난 용맹성과 위엄으로 인해 백수의 왕으로 불린다

. 이러

한 위용으로 사자는 신성함과 절대적인 힘을 상징하여 고대로부터 법

의 수호자 또는 신성한 건축의 수호자로 여겨졌다

.18 불교에서도 사자

는 불법과 진리를 수호하는 상징적 동물로 인식되어 왔다

. 동아시아에

서 사자문양은 보통 암수의 사자가 수구를 같이 붙들고 노는 형상으로

나타나는데 이를 중국에서는

‘쌍사곤수구(雙獅滚繡球)’(<그림 9>)19 길상문

이라고 한다

. 수구는 자수를 놓은 공모양에 리본을 달아 역동적으로 표

현하는 것이 일반적이나 자수박물관 채담 두 점은 수구를 꽃모양으로

표현하고 리본을 풍성하게 달아 표현한 특징이 있다

(<그림 10>)

. 이와 같

은 꽃모양의 수구는 일본에 전래된

‘조선철’에서도 다양하게 확인된다.

속설에는 사자 두 마리가 놀면서 빠진 털이 합쳐져 수구가 되고 거기

에서 새끼사자가 태어난다고 한다

.20

18

李祖定

, 뺷中國傳統吉祥圖案뺸, 중국: 上海科學普及出版社, 1988, 11쪽.

19

古亭書屋

, 뺷中國吉祥圖案뺸, 台北 : 重文圖書股份有限公司, 1981, 504쪽.

<그림 9> 쌍사곤수구문

<그림 10> 채담의 쌍사자와 수구문

한국자수박물관 소장 <채담방장(彩毯房帳)>을 통해 본 조선시대 카페트의 조형과 표현기법

165

따라서 수구는 생명의 탄생을 상징하는 매우 길상적인 문양으로 인

식되었다

. 일본 교토 기원제산모연합회(祇園祭山鉾連合会)에 소장된 16세

기 조선철

<그림 11>21에는 큰 사자들이 수구를 둘러싸고 바라보고 있

으며 그 수구 안에 작은 사자가 들어가 있는 문양이 있어 이 같은 속설

을 표현하고 있는 것으로 보인다

.

좌측 상단과 하단

, 중단 왼쪽에는 잎이 풍성한 난초를 사실적으로 묘

사하였다

. 난초와 사자문양 사이사이에는 작은 구(球)를 여러 형태로 도

안하여 소화문과 함께 배치하였다

. 가장자리는 직선과 곡선으로 다양

한 형태의 공간을 구획하고 그 안에 여러 가지 길상문양을 채워 넣었다

(<그림 12>)

. 문양의 종류에는 박쥐와 복숭아, 암팔선문, 나비, 꽃, 새, 연

못

, 난간 등이 어우러져 있다. 박쥐와 복숭아는 두 가지 도안을 복합하

여 다복과 장수를 기원하는 길상문양으로 쓰였다

. 암팔선문은 팔선의

상징인 기물을 문양화한 것으로 채담에는 음양판과 화람이 묘사되어

있다

. 음양판은 옥판의 소리가 만물에 청량하게 울림을 상징하며, 화람

은 아름다움과 조화를 상징한다

.22

일본 개인소장의

19세기 조선철 중에는 채담1의 문양과 유사한 유물

이 있다

. 사자와 난초를 주제로 도안했으며 구도도 매우 흡사하다(<그

림

13>)

.23 <표 4>는 채담1의 문양의 종류와 일러스트이다. 문양재현은

촬영한 세부사진을 참조하여 손으로 밑그림을 그린 후 밑그림을 포토

샵으로 옮겨 세부를 완성하였다

.

20

古亭書屋

, 앞의 책, 1981, 504쪽.

21

祇園祭山鉾連合会

, 뺷京都近郊の制礼幕祇調査報告書-渡来染織品の部뺸, 일본: 祇園祭山鉾連合会

출판

, 2012, 79쪽.

22

심연옥

, 뺷한국직물문양 이천년뺸, 서울: 고대직물연구소, 2006, 268쪽.

23

경운박물관

, 뺷조선철을 아시나요뺸, 서울: 경기여고 경운박물관출판, 2016, 51쪽.

166

제18호

<그림 11> 16세기 조선철의 사자문

한국자수박물관 소장 <채담방장(彩毯房帳)>을 통해 본 조선시대 카페트의 조형과 표현기법

167

<그림 12> 채담1의 문양일부

<그림 13> 19세기 조선철

문양

사진

일러스트

연당문, 연못,

난간

사자, 수구

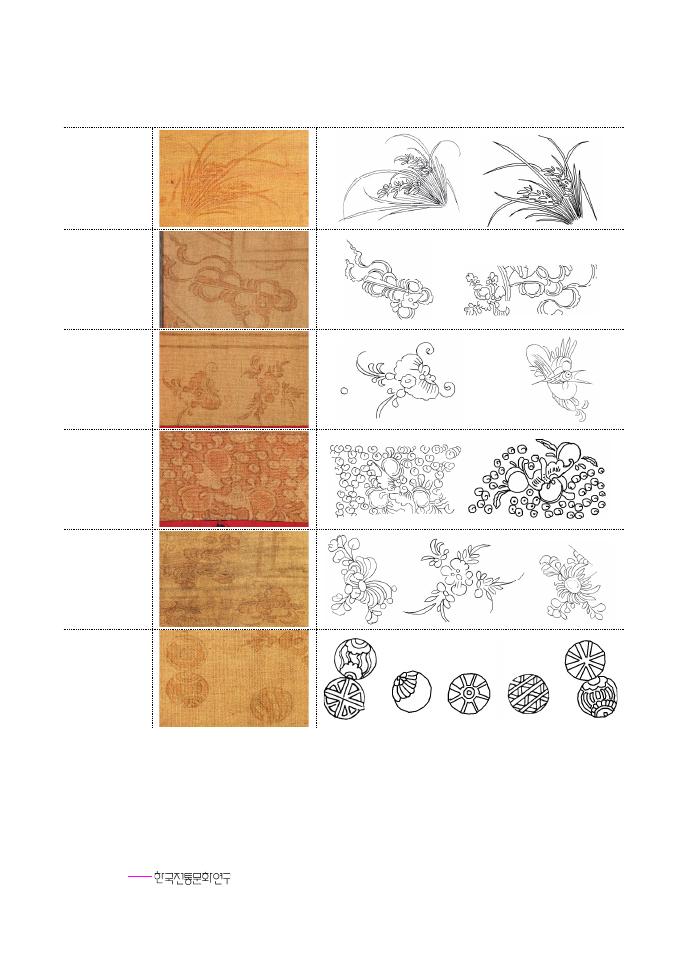

<표 4> 채담1의 문양요소와 일러스트

168

제18호

난초

암팔선문

나비, 새

복숭아, 박쥐

모란, 소화

소구문

한국자수박물관 소장 <채담방장(彩毯房帳)>을 통해 본 조선시대 카페트의 조형과 표현기법

169

2.

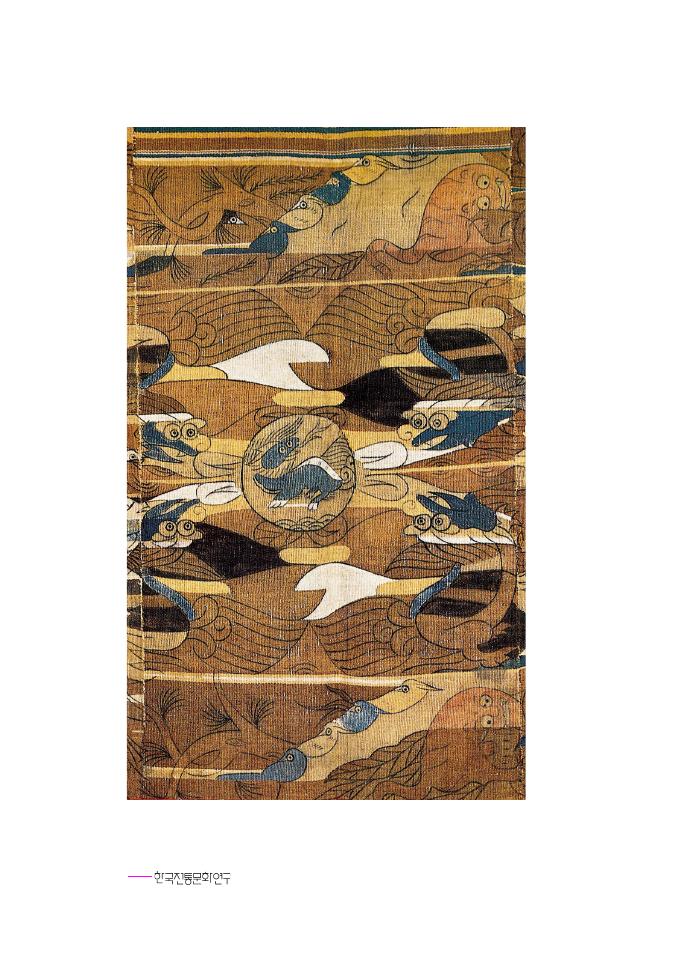

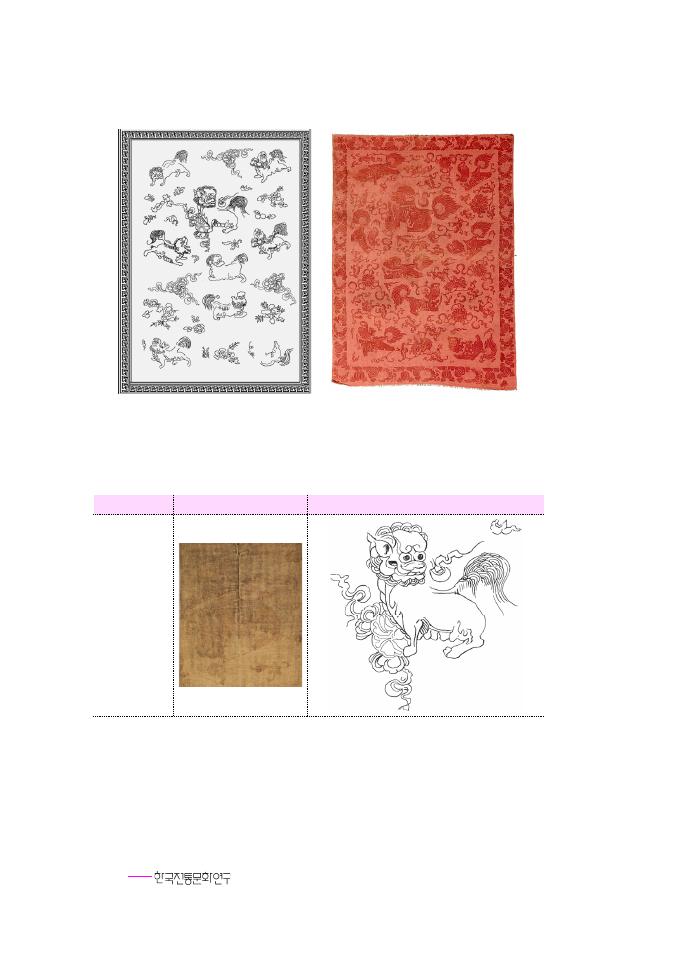

채담2의 문양구성과 요소

유물의 보존상태가 좋지 않아 모든 문양을 정확히 파악할 수는 없지

만

9마리의 크고 작은 사자가 화면 가득 표현되어 있다. 그림은 매우 정

교하여 가는 선으로 문양을 세세하게 표현하였다

. 가장자리를 먹선으

로 두르고 안에는 붉은색으로 면을 칠하였다

.

채담 상단 가운데에 큰 사자 한 마리가 앉아서 오른쪽으로 고개를 돌

려 아래를 응시하고 있는데 조선시대 사자흉배에서 보이는 도상과 흡

사하다

. 큰 사자의 위와 아래에는 장난스런 몸집의 작은 사자 8마리가

배치하어 모두

9마리의 사자가 표현되었다(<그림 14>). 9마리의 사자문

양은 일본의 조선철에서 많이 보이는데

16세기 기원제(祇園際) 산모현장

품

(山鉾懸装品)

속에서 매우 추상적 구성의 9마리 사자문이 보이며, 19세

기 개인소장 유물

<그림 15>24에서도 확인된다. 홍색 바탕의 이 조선철

은 큰 사자를 중심으로 작은사자가 어우러진 모습이며 구도

, 배치 등이

거의 흡사하다

. 그러나 표현기법에 있어서는 차이를 보인다. 한국자수

박물관 채담은 그려서 표현한 것이고

, 일본의 ‘조선철’은 형지염하여 문

양이 단순하고 가장자리에 먹선이 없다

.

사자들 사이사이에는 리본달린 수구가 그려져 있는데 수구의 모양

은 꽃잎이 한 방향으로 회오리처럼 돌아가게 표현되었다

. 가장자리는

두 줄의 선으로 사방 구획을 나누고 그 안에 연속되는 만자문을 둘러

장식하였다

. <표 5>은 채담2의 문양종류와 일러스트이다.

24

경운박물관

, 앞의 책, 2016, 53쪽.

170

제18호

<그림 14> 채담2의 9마리 사자문양

<그림 15> 19세기 조선철의 9마리 사자문양

문양

사진

일러스트

수구를 밟고 있는

큰사자

<표 5> 채담2의 문양과 일러스트

한국자수박물관 소장 <채담방장(彩毯房帳)>을 통해 본 조선시대 카페트의 조형과 표현기법

171

작은 사자

수구

모란

가장자리의

만자문

172

제18호

Ⅴ

. 자수박물관 채담과 일본 조선철의 제직특성 비교

한국자수박물관 채담의 제직특성과 일본 조선철의 제직특성을 비교

하였다

. 조선철 2점에 대해서는 직접 조사를 실시하였으며, 그 외 일본

학자들의 분석자료와 조사보고서를 참조하였다

.

한국자수박물관 채담의 모섬유와 일본 기원제 및 개인소장 조선철

의 모섬유에 대한 비교분석을 한국과 일본에서 각각 교차 실시하였다

.

한국

25에서는 일본 개인소장

19세기 조선철 2점26의 모섬유를 분석하

여 앞서 분석한 한국자수박물관 소장 채담의 모섬유 분석자료와 비교

하였다

. 비교한 결과 조선철 2점 모두 섬유의 단면구조, 스케일, 메듈라

의 형태가 한국자수박물관 채담의 모섬유 구조와 동일한 것으로 나타

났다

. 즉 섬유의 구조로 보아 동일한 품종의 모섬유임이 확인된다.

일본에서는 교토공예섬유대학 명예교수 사토 마사노리

(佐藤昌憲)와

나라문화재연구소 특별연구원 아카다 마사노리

(赤田昌倫)가

16세기에서

19세기 조선철27 4점과 한국자수박물관 채담 1점, 총 5건의 모소재를

조사하였다

. 결과는 모든 섬유의 형태가 편평하며 거친 특징을 보였으

며

, 양이나 염소의 털일 것으로 추정하여 한국 오준석 박사가 분석한

내용과 근접하였다

. 또한 연구를 함께 진행한 일본 교토시립예술대학

25

국립민속박물관 보존과학실 오준석 학예연구관이 분석하였다

.

26

조선철 모사 시료

2점은 일본 京都生活工藝館 無名舍 吉田孝次郞 소장품이다.

27

기원제

(祇園祭)․방하모(放下鉾)의 모철, 영락(永樂) 15년(1638) 기진명의 기원제 계모(鷄

鉾

)의 모철, 문정(文政) 9년(1826) 신조(新調)의 상야천신제(上野天神祭) 백락천(白樂天)의

모철

, 희영(喜永) 5년(1852) 신조의 대진제(大津祭)․신공황후산(神功皇后山)의 모철.

한국자수박물관 소장 <채담방장(彩毯房帳)>을 통해 본 조선시대 카페트의 조형과 표현기법

173

의 요시다 마사코

[吉田雅子]교수는

‘양이나 염소의 털은 가지각색의 굵기,

형상

, 질감을 지니고 있다. 통상은 바깥쪽 털은 제거하고 가는 털을 모

아서 실을 만든다

. 그러나 모철은 보통은 제거해 버리는 굵고 편평한

털을 모두 쓰고 있었던 것으로 미루어 아마도 양이나 염소의 털을 구하

기 어려운 지방에서 제작한 것이 아닌가 생각된다

. 그것은 시대적 특징

이 아니라 산지 고유의 특징이다

’28라고 하였다.

이와 같은 연구결과를 볼 때 한국자수박물관 방장의 채담과 일본의

조선철의 제작지는 같은 것으로 확인되며 향후 국내 모섬유에 대한 분

석 자료의 축적과 유물의 비교연구를 통하여 제작지에 대한 구체적인

규명이 필요하다고 본다

.

조선철의 제직양식은 크게

3가지로 구분된다. 첫째는 16~17세기의

조선철에서 많이 보이는 양식으로 각색으로 선염한 위사를 철직으로

제직하여 문양을 표현하는 직문

(織紋)의 기법(<그림 15>)이 있다

. 철직은

평조직을 기본으로 각 색의 위사를 식서에서 식서까지 연속하지 않고 문

양에 따라 부분적으로 제직하는 기법으로 서양에서는 타피스리

(tapestry)

,

중앙아시아와 서아시아에서는 킬림

(kelim)이라고 한다

. 가장 간단한 도

구로 제직될 수 있는 문직물이다

. 둘째는 17세기 이후 18세기의 조선철

에서 보이는 양식으로 철직으로 제직한 후 그 위에 그림이나 인염으로

문양을 더하는 기법이다

. 마지막으로는 18세기 말에서 19세기에 많이 사

용된 양식으로 단순한 변화평조직인 위두둑직

(<그림 16>)으로 제직하여 그

위에 그림을 그리거나 형지염

, 인염을 하여 문양을 표현하는 기법이다.

28

경운박물관

, 앞의 책, 2016, 120쪽.

174

제18호

한국자수박물관 채담의 기법은 위의 세 번째 기법과 일치한다

. 조선

철이라는 명칭은

‘조선(朝鮮)’에서 온 ‘철직(綴織, Kelim)’기법의 직물이라

하여 붙여진 이름이나

19세기에 철직이 아닌 위두둑직[緯畝織]으로 제직

된 것도 조선철이라 명명한다

. 즉 시대에 따른 제직기법의 변화에 상관

없이 조선에서 전래된 채담류의 총칭임을 알 수 있다

.

한국자수박물관 채담과 제작기법이 유사한 일본의

18, 19세기 조선

철의 제직특성

29을 살펴본 결과 가장 큰 특징은 경사에는 면사

, 위사에

는 모사를 공통적으로 사용했다는 것이다

. 또한 경사와 위사의 합사정

도

, 꼬임방향 등이 거의 유사하게 나타났다. 경사는 우연의 면사 3~5

올을 좌연으로 강한 꼬임을 주어 합사하였으며

, 위사는 실 2올을 우연

으로 강연사하여 합사하였다

. 밀도도 경사는 1cm 내에 5~7올, 위사는

1cm 내에 8~15올로 거의 정형화되어 있음을 확인하였다.

한국자수박물관 채담은 일본의

18, 19세기 조선철과 제직방법, 표현

기법 등이 일치함을 확인 할 수 있었다

.

29

祇園祭山鉾連合会

, 뺷京都近郊の制礼幕祇調査報告書-渡来染織品の部뺸, 祇園祭山鉾連合会출판,

2013. 위의 책에서 게재된 18, 19세기 조선철 자료 30여점을 다시 정리하고 분석하여 특

징을 살펴보았다

.

<그림 16> 철직(kelim)

<그림 17> 위두둑직(warp faced plain weave)

한국자수박물관 소장 <채담방장(彩毯房帳)>을 통해 본 조선시대 카페트의 조형과 표현기법

175

Ⅵ

. 맺음말

한국자수박물관에 소장된 방장 중에는 다른 방장유물에서는 볼 수

없는

‘채담(彩毯)’ 이라는 특별한 소재를 사용한 것이 2점 있다. 본고에서

는

<채담방장>의 재료인 채담(彩毯)의 제직특성과 문양을 분석하고, 이

들 자료를 일본으로 전래된 조선철과 비교하여 조선시대 카페트의 조

형과 표현기법에 대해 살펴보았다

.

채담방장은 상단

, 중단, 하단에 약 4cm 너비의 나무를 양쪽으로 가로

질러 대고 각각 금속 두정으로 고정시켰으며 가장자리에는 선단을 둘

러 장식하였다

. 채담은 경사는 꼬임이 강한 면사(綿絲), 위사는 거칠고

굵은 모사

(毛絲)를 사용하였다

. 모섬유의 구조는 편평하고 거친 모섬유

와 둥글고 가는 모가 섞여 있으며

, 현미경 분석 결과 수모의 품종은 한

국 재래종 염소 또는 양으로 밝혀졌다

.

조직은 변화평조직인 위두둑직으로 치밀하게 제직되어 경사가 보이

지 않고 표면에는 위사만이 드러나 마치 돗자리와 같은 외관을 나타낸

다

. 채담의 문양은 모두 그림을 그려서 표현했으며 문양의 가장자리는

먹선으로 두르고 안은 붉은색으로 칠했다

. 채담1의 문양은 연당문, 사

자

9마리, 난초, 박쥐, 복숭아, 암팔선문, 나비, 꽃 등이 묘사되었고, 채

담

2는 사자 9마리와 수구, 초화류, 만자문 등을 시문하였다.

자수박물관 채담의 제작방식과 유사한 유물은 일본에 전래되는

‘조

선철

’이라는 직물에서 찾아볼 수 있다. 조선철은 16세기부터 19세기의

유물이 전해지는데 시대별로 기법에 차이가 있다

. 한국자수박물관 채

176

제18호

담과 같이 변화평조직으로 제직한 후 그 위에 그림을 그려 문양을 표현

하는 기법은

18세기 말에서 19세기 초에 주로 나타나는 특징이다. 조선

철과 한국자수박물관 채담의 섬유와 제직기법을 교차 분석해 본 결과

섬유는 모두 거칠고 납작해 동일한 특징을 보였으며 섬유의 종류는 염

소털

, 양털로 유사함이 확인되었다. 또한 경사는 면, 위사는 모를 사용

하여 위무직으로 제직되었으며 실의 굵기

, 꼬임형태 등 제직특성도 매

우 유사하여 제작지가 같음을 확인할 수 있었다

.

우리나라는 삼국시대부터 카페트를 제작하여 깔개와 장막으로 사용

된 기록이 있으나 유물이 남아있지 않아 그 실상을 파악할 수 없었다

.

한국자수박물관 채담은 문헌에 나타나는 깔개와 장막으로 사용된 조

선시대 모직 카페트의 조형적 특징과 기법을 이해할 수 있는 귀한 자료

이다

. 또한 조선철이 조선에서 전래되었다고 하는 심증은 있으나 제작

지를 규명할 수 있는 근거 자료가 부족한 현황에서 한국자수박물관에

소장된 채담은

‘조선철’이 한국에서 전래되었다고 하는 실증적인 자료

의 단초를 마련하는 가치가 큰 유물이다

.

한국자수박물관 허동화관장의 구술에 의하면 채담방장을 구입할 당

시 유사한 유물이 많이 보였다고 한다

. 앞으로 밝혀지지 않은 채담의 자

료들이 조사되어

, 일본으로 전래된 조선철이 한국에서 제작되었다고

하는 구체적인 정황의 연구가 많이 이루지기를 기대한다

.

한국자수박물관 소장 <채담방장(彩毯房帳)>을 통해 본 조선시대 카페트의 조형과 표현기법

177

참고문헌

1. 고문헌

뺷三国遺事뺸

뺷東文選뺸

뺷太祖實錄뺸

뺷成宗實錄뺸

뺷湛軒書뺸

뺷歷代小史뺸

뺷日本書紀뺸

2. 단행본

경운박물관

, 뺷조선철을 아시나요뺸, 경기여고 경운박물관, 2016.

심연옥

, 뺷한국직물문양 이천년뺸, 고대직물연구소, 2006.

古亭書屋

, 뺷中國吉祥圖案뺸, 重文圖書股份有限公司, 1981.

李祖定

, 뺷中國傳統吉祥圖案뺸, 上海科學普及出版社, 1988.

祇園祭山鉾連合会

, 뺷京都近郊の制礼幕祇調査報告書-渡来染織品の部뺸, 祇園祭山鉾連合会

출판

, 2012.

______________, 뺷京都近郊の制礼幕祇調査報告書-渡来染織品の部뺸, 祇園祭山鉾連合会

출판

, 2013.

3. 논문

민길자

, 「朝鮮時代의 皮, 毛物에 대한 硏究」, 뺷교육논총뺸11, 국민대 교육연구소, 1992.

_____, 「한국전통 섬유제품의 발굴 1-모제품(Carpet , Rug)을 중심으로」, 뺷복식뺸 18

권

, 한국복식학회, 1992.

178

제18호

Abstarct

A Study on Expressive Technique and Design of Joseon’s Carpet

through ‘Che-dam Bang Jang’ owned by Museum of Korean

Embroidery

Sim, Yeon-Ok Korea National University of Cultural Heritage

Two Bang-jang in the Korean Embroidery Museum have used two special

materials called “Che-dam” which can not be seen with the relics of other

Bang-jang.

The carpet used for the Bang-jang was named as ‘Che-dam’ after researching

the literature record from the Goryeo Dynasty and Joseon Dynasty. It is found that

carpet used back then was mainly for a rug or curtain.

After analyzing the fiber for a weft from the two pieces of Che-dam, it was

possible to tell the structure of fiber was flat and coarse wool fiber mixed with

round and thin wool. The type of wool was revealed to be from the native Korean

goat or lamb. Moreover, a warp of the carpet was cotton and a weft used was wool

which were woven as weft faced plain weave. The color is thought to be originally

red.

The pat ern of the carpet was al designed with drawings and the edge of the

pat ern is wrapped with an ink line while the inside is colored red. The pat ern of

the first carpet had drawings of lotus pond pat ern, nine lions, orchid, bat, peach,

properties of the Eight Daoist Immortals, butterfly, flowers and so on. The second

carpet had the drawings of nine lions, Reeve's spiraea, herbaceous flowers,

Chinese 卍 character, and so on. Both of the carpets had the drawings of nine lions

which were mostly used for the Japanese Jo-seon-chul from the sixteenth century.

With the results of comparing the carpet owned by Museum of Korean

Embroidery and the Jo-seon-chul of Japan from the early nineteenth century, we

could confirm these carpets were made at the same place because they showed

similar fabric types and weaving characteristics.

‘Che-dam Bang-jang’ owned by Museum of Korean Embroidery is an important

한국자수박물관 소장 <채담방장(彩毯房帳)>을 통해 본 조선시대 카페트의 조형과 표현기법

179

artifact not only to understand the craft of wool carpets in the Joseon Dynasty but

also to substantiate the claim of Jo-seon-chul remained in Japan being able to trace

it back to Korea.

Keywords Che-dam[carpet], Bang-jang[curtains], Jo-seon-chul , weft faced plain

weave, pattern

논문 투고일 : 2016.11.8 심사 완료일 : 2016.11.27 게재 확정일 : 2016.11.29