06

고비-알타이 아이막의

히르기수르 검토

- 2009~2010 한·몽 공동조사 결과를 중심으로 -

국립문화재연구소 고고연구실

탁 경 백

Ⅰ. 서론

Ⅰ-1. 연구의 목적

Ⅰ-2. 연구대상과 방법

Ⅰ-3. 히르기수르의 일반적 개념

Ⅱ. 고비-알타이 아이막의 히르기수르 분포

Ⅱ-1. 솜별 분포상황

Ⅱ-2. 정주권별 분포상황

Ⅲ. 히르기수르 형식 검토

Ⅲ-1. 챤드마니솜의 히르기수르

Ⅲ-2. 비게르솜의 히르기수르

Ⅲ-3. 할리온솜의 히르기수르

Ⅲ-4. 투그르그솜의 히르기수르

Ⅲ-5. 부갓솜의 히르기수르

Ⅳ. 결론

한국전통문화연구 제9호

The Journal of Korean Traditional Cultural Heritage

110

한국전통문화연구 제9호 The Journal of Korean Traditional Cultural Heritage

국립문화재연구소 고고연구실

탁 경 백

국문초록

국립문화재연구소와 몽골 과학아카데미 고고학연구소는 2009년부터 공동으로 고비-알타이 아이막의 고고유적

지표조사를 실시하고 있으며, 본고에서는 조사 유구 중 청동기시대~초기 철기시대의 대표적인 유구 형식인 히르기

수르를 대상으로 그 분포상황과 형식 검토를 시도하였다.

10기 이상의 히르기수르가 분포한 유적은 모두 6개 유적으로 솜 중심지에서 10㎞ 단위로 확인된다. 이후 시대의

무덤 형식이 계속 확인되어 묘역으로 기능이 계속 유지되고 정주하는 세력이 있었음을 알 수 있다. 1~2기만 확인된

경우는 솜 중심지에서 일정한 거리에 집중적으로 분포하는 경향이 있으며, 모두 25개 유적으로 이후 시대의 무덤

형식이 계속 만들어진 유적은 2개소이다. 그 외 히르기수르만 확인된 경우는 19개 유적에 달해 단기간, 혹은 소수

의 집단이 정주했음을 알 수 있다.

형식 검토를 통해 원형 적석부와 그 외곽에 방형 또는 원형 경계석렬이 설치됨을 알 수 있으나, 경계석렬이 없는

형식도 있음을 알 수 있었다. 제사유구인 순장묘는 경계석렬 외곽으로 일직선으로 시설된 경우가 일반적이며 배장

묘는 원형 또는 호형을 그리며 구축되었고, 경계석렬 상에는 제사유구나 선돌 등이 시설되었다.

주제어

몽골, 고비-알타이 아이막, 히르기수르, 정주권

* 이 논문은 국립문화재연구소 고고연구실이 실시한 ‘한·몽공동학술연구’의 일환으로 2009년부터 2010년까지

조사된 자료를 바탕으로 연구한 내용이다.

** 이 논문은 한·몽공동조사단의 노력에 따른 결과물로써, 마지막에 조사에 참여한 공동조사단원을 부기하였다.

06

고비-알타이 아이막의 히르기수르 검토

- 2009~2010 한·몽 공동조사 결과를 중심으로 -

고비-알타이 아이막의 히르기수르 검토

111

미 고고학연구소와 공동으로 학술조사가 시작되었다

1.

공동 학술조사를 통해 2009년부터 2011년까지 3

회에 걸쳐 고비-알타이 아이막(Govi-Altai Aimag

2)

의 고고유적 지표조사를 실시하였다. 현재까지 고

비-알타이 아이막의 18개 솜(Sum) 중 챤드마니

3

(Chandmani)

·비게르(Biger)·하룐(Khaliun)·바양울

(Bayan-Uul)

·투그르그(Togrog)·보가트(Bugat)·통힐

(Tonhil)

·따르비(Darvi)솜 등 8개의 솜에서 조사가 이

루어졌으며

4, 이 조사를 통해 약 2,000기의 개별 유구

가 확인되었다. 조사된 유구는 청동기시대의 무덤의 형

식인 판석묘와 청동기~초기 철기시대의 사슴돌

5, 히르

기수르, 원형·방형무덤 등과 암각화, 그리고 흉노시대

무덤

6, 투르크시대부터 확인되는 석인상, 몽골시대 무

덤, 동굴묘 등이다.

조사된 개별 유구 중 많은 개체가 확인되면서 동시에

청동기시대7~초기 철기시대의 유구 중 하나인 히르기

수르는 원형 적석부(積石部)와 경계석렬, 순장묘, 배장

묘 등 다양한 구성요소를 가지고 있으며, 그 규모로 미

루어 당시 지배층과 관계된 유구로 추정된다. 이제까지

1 2008년 9월 30일에 『문화유산연구 교류협력약정』과 이에 따른

실제 연구 활동인 『문화유산의 연구 및 보존” 공동연구프로젝트

(2009~2011)』의 협약이 이루어졌으며, 현재까지 고고연구실과

무형문화재연구실(몽골 민속신앙 연구), 보존과학연구실(고인류

DNA 분석)이 참여하고 있다.

2 몽골의 행정조직은 중앙정부 아래에 Aimag(아이막)-도(道)-,

Sum(솜)-군(郡)-이, Bag(박)-면(面)- 있으며, 전체적으로 21개

아이막 내에 348개의 솜이 있다.

3 몽골어의 한국어 표기는 국립문화재연구소·몽골 과학아카데미

고고학연구소, 2010, 「몽골의 문화유산」Ⅰ: 국립문화재연구소·

몽골 과학아카데미 고고학연구소, 2011, 「몽골의 문화유산」Ⅱ에

따랐다.

4 조사지역 중 바양울솜은 일부 조사만 이루어졌으나, 조사 유구 중

히르기수르를 포함하고 있어 본고에 포함하였다.

5 사슴돌에 대해서는 국립경주문화재연구소 외, 2008, 「돌에 새긴

유목민의 삶과 꿈」 참조.

6 흉노시대 무덤에 대해서는 국립중앙박물관, 2008, 「몽골 흉노무

덤 자료집성」 참조.

7 몽골국립박물관, 2009, 「몽골국립박물관」한국어·몽골어판,

p.22에 따르면 몽골의 청동기시대는 기원전 3천년기 후반부터 시

작되며 기원전 2천년기 후반에서 기원전 1천년기 초반에는 청동

기의 제작과 사용이 보편화된다. 이후 기원전 8~7세기에 이르면

무덤에 철기가 부장되기 시작해 이때부터는 초기 철기시대로 설

정하고 있다. 이후 기원전 3세기부터 흉노시대가 전개되면서 강

력한 철기문화가 시작된다.

Ⅰ. 서론

Ⅰ-1. 연구의 목적

대초원과 흉노, 칭기즈칸으로 연상되는 몽골은 러시

아-중국-카자흐스탄과 더불어 알타이의 한 축을 이루

는 아시아의 내륙 국가이다. 오래된 역사만큼 유·무형

적으로 다양한 문화유산을 가지고 있으며 1940년대 중

국의 지배에서 독립한 이후 1990년대에는 민주주의 체

제로 진입하면서, 이후 전 세계의 문화재 유관 기관들과

자국의 문화유산을 보존, 보호하기 위해 노력하고 있다.

국립문화재연구소도 주변국의 다양한 정신적·물

질적 문화유산 조사를 통해 한민족 정체성 규명에 대

한 연구 자료를 확보하고 문화교류 현상을 규명하고자,

2000년부터 주변국의 국립 기관과 공동 연구를 실시하

고 있으며, 그 일환으로 2009년부터 몽골 과학아카데

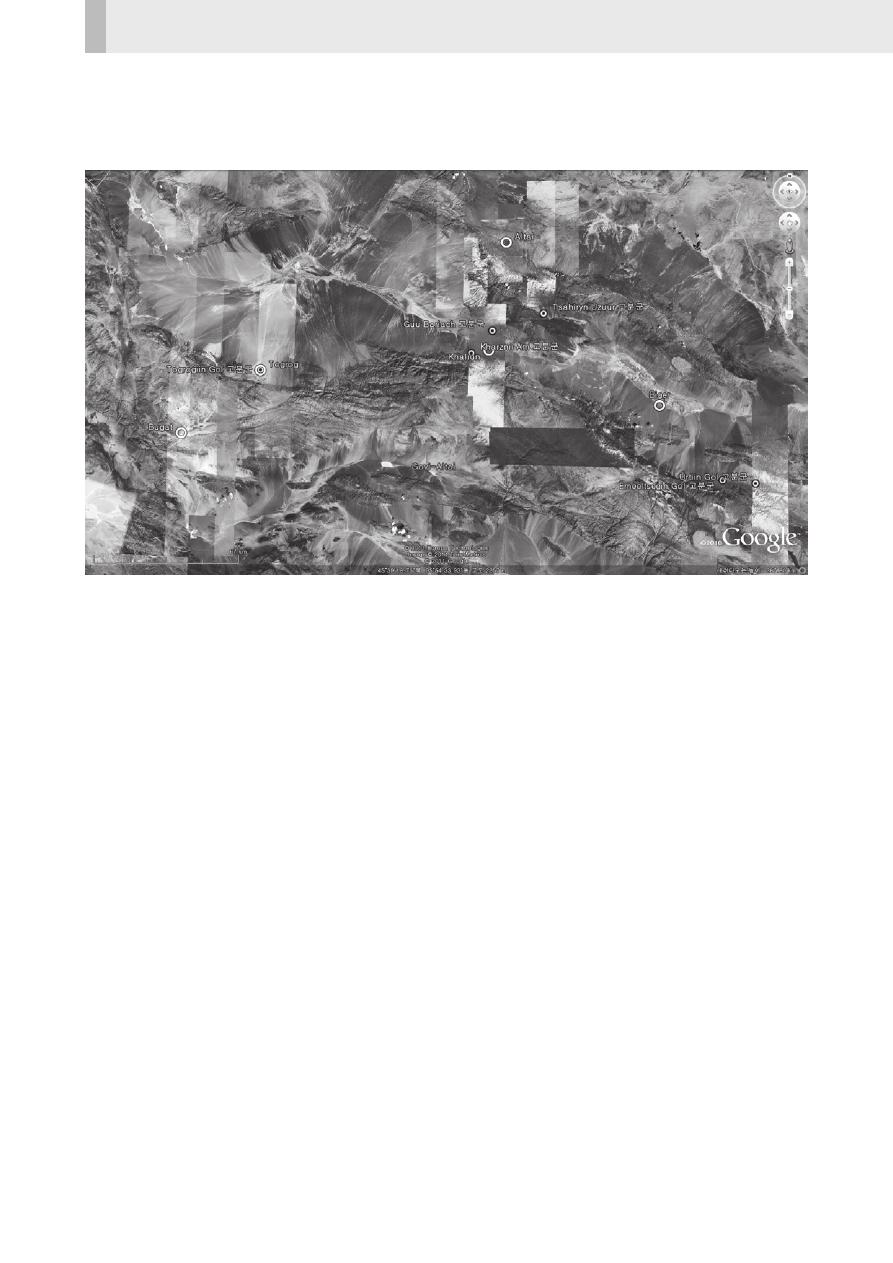

그림 1 | 고비-알타이 아이막

(국립문화재연구소·고고학연구소, 2010, 2쪽)

112

한국전통문화연구 제9호 The Journal of Korean Traditional Cultural Heritage

표 2 | 청동기시대~초기 철기시대 무덤 형식 분류표

1213

청동기~

초기 철기

무덤형식

히르기

수르

원형

무덤

12

방형

무덤

타원형

무덤

장방형

무덤

13

판석묘

전체

조사

조사

개체수

192기 172기 19기

11기

10기

1기 405기

연구방법은 먼저 이제까지 히르기수르 연구결과를 통

해 그 구조와 성격을 살펴보고, 전체 히르기수르의 개

체별 분포를 통해 솜별 분포 상황과 당시 사람들이 모여

서 살았을 것으로 추정되는 정주권 분포 상황을 검토하

였다. 그리고 6개 솜에서 확인된 히르기수르의 개별적

인 특성을 검토하여 현재까지 확인된 고비-알타이 아

이막의 히르기수르 특징을 도출하였다.

Ⅰ-3. 히르기수르의 일반적 개념

몽골 중앙부와 서부 지역을 중심으로 분포하고 있는

12 원형무덤은 형태가 원형인 무덤으로 사실상 히르기수르와 큰 차

이가 없다. 실제 경계석렬이 없는 일부 원형무덤을 현장조사에

서 히르기수르로 분류한 경우도 있다. 이러한 유구에 대해서는

향후 발굴조사 등을 통한 그 성격의 규명이 필요하다.

13 몽골 과학아카데미 고고학연구소 제공 자료에 따르면 ‘Shaped

burial’로 장방형의 형태를 하고 있다. 이전에는 판석묘의 일종

으로 판단되었으나, 최근 발굴조사 결과를 통해 독자적인 무덤

의 형태로 밝혀졌다. 내·외부 구조와 제단이 있으며, 외부 구조

에 해당하는 석렬이 평면상 안쪽으로 오목하게 들어간 형식이

다.(서울대학교 박물관 외, 2008, 「몽골 에르드네 판석묘 유적」,

p.33 참조)

발굴조사 결과에 따르면 원형 적석부 하부에서 뚜렷한

매장시설이 발견되지 않고 유물이 출토되지 않아

8 제사

유구로 보는 견해가 있으나, 또 일부 유구에서는 사람

을 매장한 흔적이 확인되어

9 무덤으로 기능을 했던 것을

알 수 있다.

따라서 본고에서는 고비-알타이 아이막에서 조사된

히르기수르의 분포와 그 형식 검토를 통해 그 특성을 검

토하고자 한다. 실제 조사 과정 중 그 성격을 명확하게

밝힐 수 없는 유구(원형유구, 유사 히르기수르 등)도 상당

수 확인되었지만, 히르기수르는 그 형태의 정형성 때문

에 다른 유구와 비교적 정확하게 구별되어, 유구로서

검토 대상이 충분하다고 판단된다.

Ⅰ-2. 연구대상과 방법

연구대상은 국립문화재연구소 고고연구실과 몽골 과

학아카데미 고고학연구소가 공동으로 구성한 한·몽

공동조사단이 고비-알타이 아이막에서 2009년부터

2010년까지 조사한 유구 중 히르기수르를 대상으로 하

였다10. 현재까지 조사된 전체 시대 무덤의 수량은 508

기로 이 중 청동기시대~초기 철기시대의 무덤은 모두

405기이고, 그 중 히르기수르는 46개 유적에서 192기

가 확인되어, 조사된 청동기시대 무덤 형식 중 가장 많

은 개체 수를 차지하고 있다.

11

표 1 | 시대별 무덤수량 분류표

시대별

청동기~

초기 철기

흉노

시대

투르크

시대

몽골

시대

시대

미상

11

전체

조사

조사

개체수

405기

25기

2기

9기

67기

508기

8 몽골국립박물관, 2009, 「몽골국립박물관」한국어·몽골어판, p.24.

9 체벤도르지, 2008, 「몽골의 선사시대」, 「돌에 새긴 유목민의 삶과

꿈」, 국립경주문화재연구소 외, pp.270~272.

10 현재 2011년에 조사된 유구는 정리 중에 있으므로, 향후 지면을

빌어 별도로 발표하고자 한다.

11 조사 중 확실한 시대를 알 수 없는 원형 또는 방형무덤이 다수

확인되었다. 대체로 청동기시대 무덤으로 추정되지만, 현장조사

시 보다 정확성을 기하기 위해 시대미상으로 분류하였으며, 이

러한 무덤에 대해서는 향후 발굴조사를 통해 보다 명확한 성격

이 밝혀지기를 기대한다.

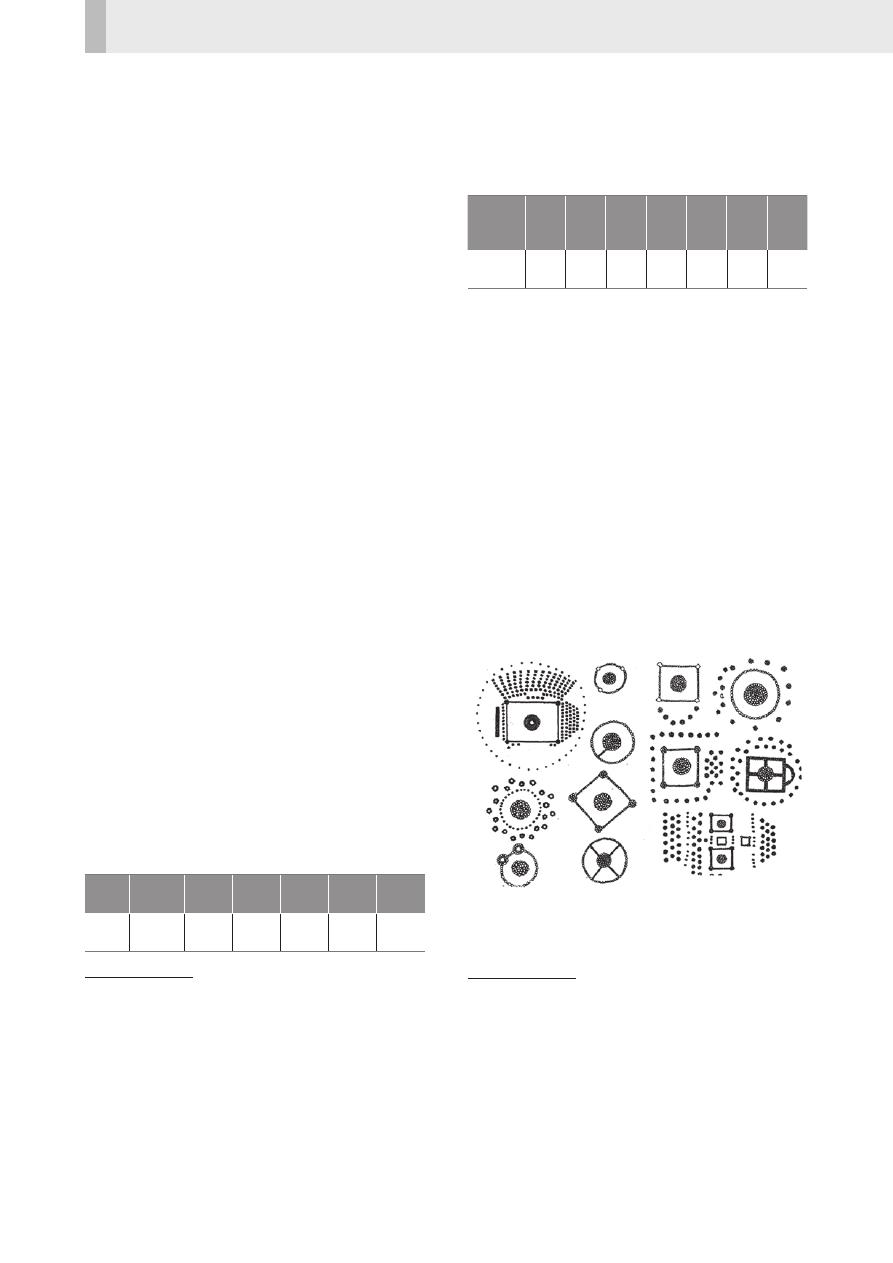

그림 1 | 히르기수르의 각종 형식

(몽골 과학아카데미 고고학연구소 제공)

고비-알타이 아이막의 히르기수르 검토

113

히르기수르는 러시아 학자가 처음 명명한 이름으로 원래

키르키즈인의 무덤(9세기)이란 뜻이지만, 이후 발굴조사

결과 청동기시대~초기 철기시대 유구로 확인되었다. 그

러나 이 용어는 그대로 굳어져 현재 청동기시대 유구의

대표적인 형식의 하나로 사용되고 있다.

중앙부는 평면상 원형으로 돌을 쌓은 형식으로 내부

에서는 지름이 100m에 달하는 경우도 있으며, 그 외

곽으로 방형 혹은 원형의 경계석렬이 설치되고 경계석

렬 안과 밖으로 중대형의 순장묘와 소형의 배장묘 등이

시설되었다. 이 경계석렬 중 넓게 설치된 것은 어르겅

(urgun)

으로 불리며, 경계석렬 모서리에 선돌이 세워진

경우도 있다.

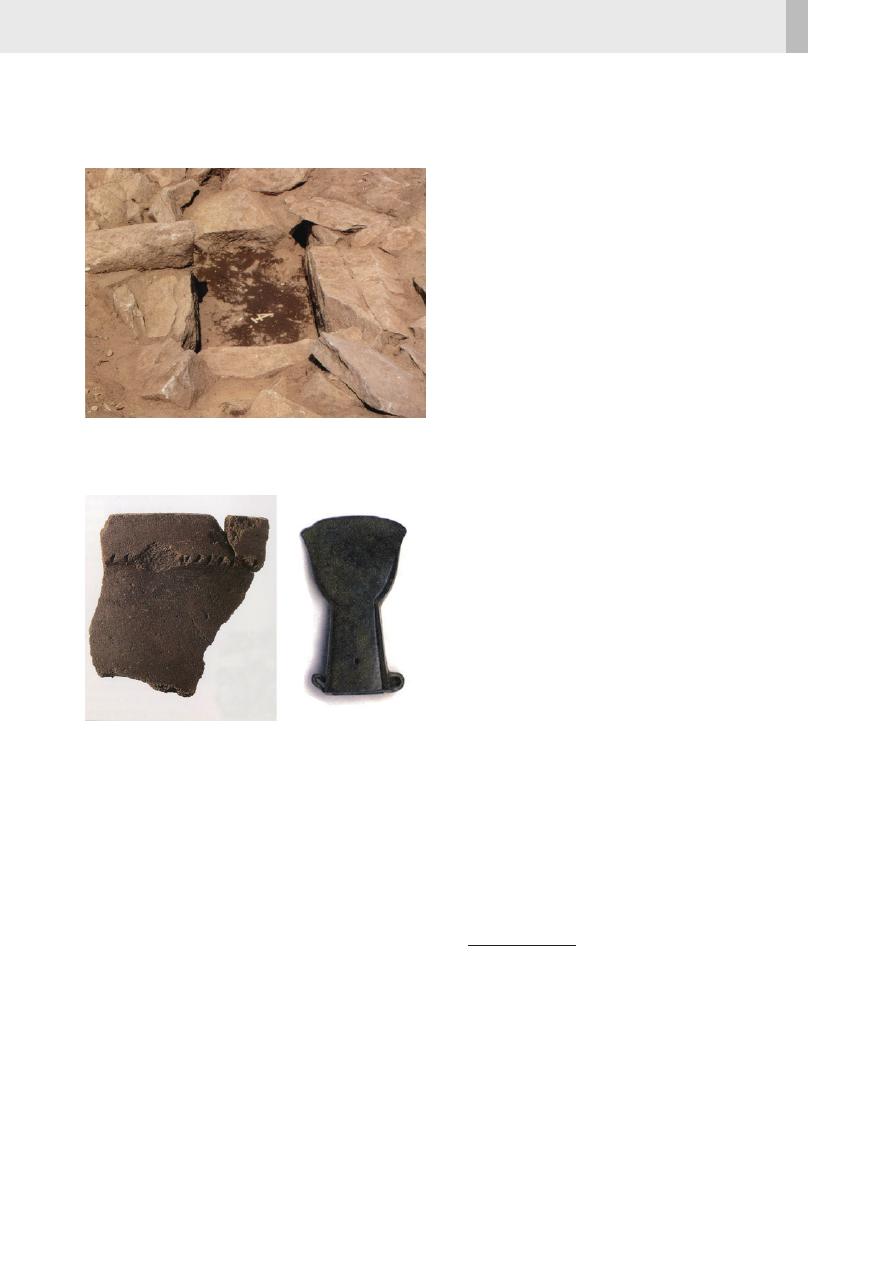

원형 적석부에서 소수의 유물과 일부 유구에서 시신

이 확인된다. 두향은 대부분 서쪽 또는 서북쪽을 향하

사진 1 | 투브 아이막 헤를렌강변 히르기수르 중심부 석곽

(국립중앙박물관, 2002, p.53)

사진 2 | 히르기수르 출토유물-토기/청동도끼

(국립중앙박물관, 2002, p.53 / 국립경주문화재연구소 외, 2008, P.273)

고 있으며, 매장 시 별도의 수혈을 파지 않고 지면에 시

신을 눕힌 후 그 위에 원형 적석부를 조성하였다

14. 확인

된 인골이 주로 유럽계 인종이라는 점에서 선사시대의

몽골 거주민이 판석묘의 몽골계 인종과 더불어 두 계통

이었을 가능성이 제기되었으며, 이러한 변화의 시작을

몽골 중앙 지역으로 추정하고 있다15.

제사유구로 추정되는 순장묘에서는 말의 뼈가 확인

되는데, 규모가 비교적 크며 일시에 조성되거나 후대에

시간적 간격을 두고 조성된다. 따라서 경계석렬의 외곽

에 일렬로 배열되거나, 주변에 흩어져 배치되며 작은

원형무덤과 거의 형태가 같다. 배장묘는 소규모로 몇

개의 돌을 사용하여 영역을 만들고 내부에는 역시 말의

뼈나 이를 태운 재가 부장된다. 보통 경계석렬 외곽에

전체적으로 원형 또는 호형을 이루면서 배열되며 비교

적 많은 수가 만들어진다.

단독으로 확인된 경우는 드물지만 간혹 현재의 도로

상에서 오보(Ovoo)16로 사용되는 경우가 있으며, 청동기

시대의 무덤 형식인 판석묘, 사슴돌 유구와 더불어 후

대의 유구인 원형·방형무덤, 투르크 제사유구 등과 같

이 분포되어 있는 경우가 대부분이다. 이러한 양상은

청동기시대부터 묘역으로 사용된 지역이 후대에도 계속

묘역으로 사용된 것을 알 수 있다.

석렬의 형태, 부속 유구 배치 등 구조적 성격에 따라

여러 형식으로 분류할 수 있으며, 지금까지 약 30여개

형식의 히르기수르가 확인되었다17.

이상과 같이 히르기수르에서는 일부 시신이 확인된

유구와 제사유구로 기능했던 흔적이 확인되었다. 또한

대형의 규모도 일부 확인되어 이러한 형식의 유구가 지

14 체벤도르지, 2008, 「몽골의 선사시대」, 「돌에 새긴 유목민의 삶

과 꿈」, 국립경주문화재연구소 외, p.272 참조.

15 서울대학교 박물관 외, 2008, 「몽골 에르드네 판석묘 유적」,

p.32 참조.

16 한국의 마을 입구나 고개마루에 만들어진 성황당 같은 역할을

하는 것으로, 몽골에서도 설치 위치는 유사하며 특히 마을의 입

구나 마을 간 경계 지점에 위치하고 있다. 돌을 던지면서 시계방

향으로 세 바퀴를 돌면서 안전, 건강 등을 기원하는 민간신앙과

관련된 구조물이다(국립중앙박물관 외, 1999, 「몽골 우글룩칭골

유적」-東北亞遺蹟 學術調査 報告書, p.25 참조).

17 몽골국립박물관, 2009, 「몽골국립박물관」한국어·몽골어판,

p.24 참조.

114

한국전통문화연구 제9호 The Journal of Korean Traditional Cultural Heritage

배층과 관련된 유구임에는 확실하다. 비록 다양한 형식

이 확인되었지만, 아직까지도 시신의 유무에 따라 일부

유구는 대형의 기념물적인 성격이 있음을 부인할 수 없

다. 그러나 전체 히르기수르가 모두 기념물적인 대형의

유구가 아니고, 원형 적석부에서 시신이 확인된 점으로

미루어 무덤의 한 형식으로 보는 것이 타당할 것으로 판

단된다.

Ⅱ. 고비-알타이 아이막의 히르기

수르 분포

Ⅱ-1. 솜별 분포 상황

지금까지 6개 솜에서 확인된 히르기수르는 모두 192

기이다. 각 솜별로 확인된 개체 수는 하룐솜이 79기로

가장 많으며, 투그르그솜(49기) > 챤드마니솜(47기) > 보

가트솜(6기)

18 > 비게르솜(5기) 순이다. 따라서 전체적인

조사가 이루어진 투그르그솜이나 챤드마니솜보다 하룐

솜에서 히르기수르가 많이 확인된 것은 당시 하룐솜이

청동기시대에 중심지, 혹은 거점지로 추정해볼 수 있

다. 반대로 비게르솜에서 유구 수가 작게 분포하는 것

은 그만큼 비중심지, 또는 비거점지였음을 생각해볼 수

있다19.

10기가 넘는 히르기수르가 있는 유적은 챤드마니솜

의 에메일체깅 걸(Emeeltsegin Gol) 고분군 11기·오르

팅 걸(Urtiin Gol) 고분군 19기, 하룐솜의 하르즈니 암

(Kharznii Am)

고분군 10기·차히린 우즈르(Tsahiryn

Uzuur)

고분군 12기·구 바르이아츠(Guu Bariach) 고

분군 12기, 투그르그솜의 툭르긴 걸(Togrogiin Gol) 고

분군 23기 등 6개 유적이다. 따라서 전체 유구 수는 하

룐솜이 많지만, 투그르그솜의 툭르긴 걸 고분군이 단일

유적으로는 가장 많은 히르기수르가 분포하고 있다. 동

18 보가트솜의 유구 수가 작게 확인된 점은 2011년 조사 내용이 미

반영되었기 때문이다.

19 2009년에 조사된 비게르솜에서는 전체적인 유구 수량도 작게

확인되었다.

시에 히르기수르가 많은 유적에서는 다른 시대의 무덤

형식도 확인되어 히르기수르가 많이 분포하고 있는 지

역이 상당기간 동안 거점으로 유지되면서 다른 시대의

무덤이 계속 조영된 점을 상상해 볼 수 있다.

이와는 달리 1기 혹은 2기만 확인된 경우와 히르기

수르만 확인된 경우도 있다. 먼저 1~2기만 있는 경우

는 챤드마니솜의 바양 털거이(Bayan Tolgoi) 고분, 비

게르솜의 히르기스 하드(Hirgis Khad) 고분 등 3개 유

적, 하룐솜의 챠간 걸린 하브츨링 에크(Tsagaan Gollin

Hartsliin Ekh)

고분군 등 10개 유적, 투그르그솜의 차

히린 실(Tsahiryn Shil) 고분군 등 8개 유적, 보가트솜의

마니틴 허틀(Maanityn Hutul)-2 고분 등 2개 유적, 바

양울솜의 훈들렁(Khundlun) 고분 등 모두 25개소이다.

그러나 비게르솜의 사이링 노람트(Sariin Nuramt) 고

분군에서는 히르기수르는 2기만 확인되었으나, 다른 시

대의 무덤이 24기가 확인되어 다른 시대의 무덤이 계속

조영되면서 그 세력이 유지된 점을 알 수 있다. 그 외 1

기만 조성된 경우의 히르기수르는 지금은 원래의 모습

을 잃고 오보로 사용되고 있다.

히르기수르만 확인된 경우는 챤드마니솜의 바양 털거

이를 비롯하여 모두 19개의 유적에서 확인되었다. 이들

유적에서는 1~4기의 히르기수르만 확인되었고, 그 외

다른 시대의 무덤은 조영되지 않았다. 따라서 일시적으

로 세력이 있었거나, 원거리의 세력이 고의적으로 와서

조영한 것으로 판단해 볼 수 있다.

Ⅱ-2. 정주권별 분포 상황

정주권은 한 지역에 오랜 기간동안 사람들이 거주하

면서 그 생활영역으로 인식되는 공간이다. 앞 절에서

살펴본 바와 같이 히르기수르가 많이 분포하고 있는 유

적은 현재 정주권의 중심지인 솜 중심지에서 일정한 거

리적 관계가 있을 것으로 판단된다.

10기 이상의 히르기수르가 있는 유적지는 모두 6개소

이다. 이 유적지들은 현재 솜 중심지와 대체로 인접하

고 있어 상당히 오랜 기간동안 그 세력이 유지된 것으

로 판단된다. 챤드마니솜의 에메일체깅 걸 고분군과 오

고비-알타이 아이막의 히르기수르 검토

115

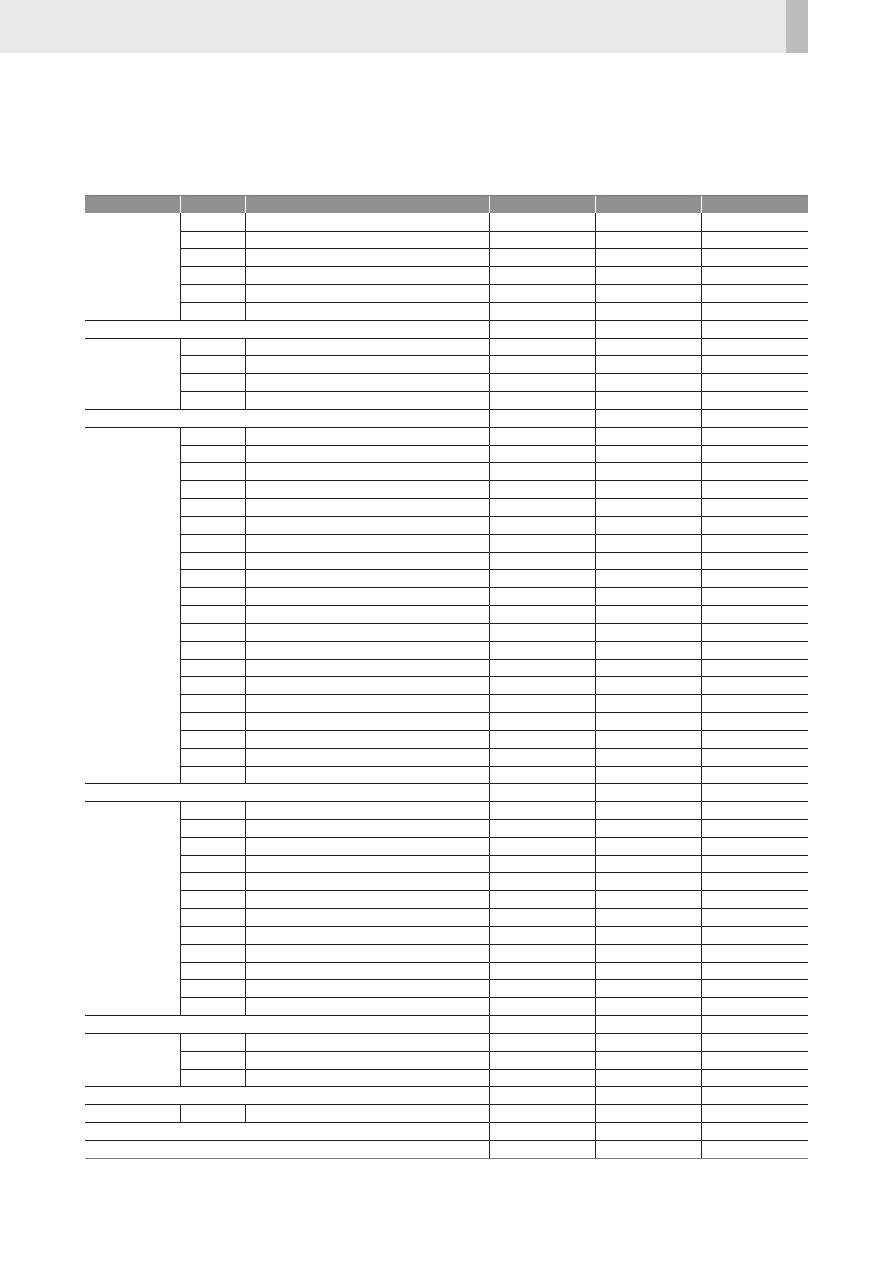

표 3 | 히르기수르 분포 유적

지역

연번

유적이름

전체 무덤수

히르기수르 개체수

그 외 무덤수

챤드마니솜

1

Shaahar Tolgoi 고분군

26

7

19

2

Emeeltsegin Gol 고분군

16

11

5

3

Bayan Tolgoi 고분

1

1

-

4

Urtiin Gol 고분군

48

20

28

5

Tsagaan Chuluut Gol 고분군

5

5

-

6

Khar Khoshuu 고분군

6

3

3

소계

102

47

55

비게르솜

7

Mogoi Khad 고분군

29

6

23

8

Hirgis Khad 고분

1

1

-

9

Bichigt Khad 고분군

2

1

1

10

Sariin Nuramt 고분군

26

2

24

소계

58

10

48

하룐솜

11

Tsagaan Gollin Hartsliin Ekh 고분군

2

2

-

12

Goliin Ekh 고분군

3

3

-

13

Khooloi 고분군

10

9

1

14

Kharznii Am 고분군

47

11

36

15

Shine Usunii Am 고분군

4

4

-

16

Avdrantyn Ogtorgo 고분군

4

2

2

17

Ih Maraa 고분군

5

1

4

18

Otson Tsahir 고분

1

1

-

19

Tsahir 고분

1

1

-

20

Tsahiryn Uzuur 고분군

23

11

12

21

Modotyn Durulj 고분

1

1

-

22

Bor Khoshuu 고분군

2

1

1

23

Guu Bariach 고분군

23

11

12

24

Toonotyn Sadarga 고분군

10

8

2

25

Yentum Hairhan 고분군

7

4

3

26

Modotyn Am 고분군

6

3

3

27

Tsagaan Huruu 고분군

3

1

2

28

Sairyn Dugui 고분군

1

1

-

29

Dugany Gol 고분군

10

3

7

30

Tsangilahyn Gol-1 고분군

3

1

2

소계

166

79

87

투그르그솜

31

Bumba Tolgoi 고분군

10

8

2

32

Tsahiryn Shil 고분군

2

2

-

33

Uertiin Amny Havchig Zam 고분

1

1

-

34

Togrogiin Gol 고분군

38

23

15

35

Maanityn Khavtsal 고분군

1

1

-

36

Huh Hoshuu 고분

1

1

-

37

Huhiin Khudag 고분군

2

2

-

38

Maanityn Gol-1 고분

1

1

-

39

Maanityn Gol-2 고분군

3

3

-

40

Hushuu 고분군

9

2

7

41

Maanityn Gol-3 고분군

4

4

-

42

Maanityn Hutul-1 고분

1

1

-

소계

73

49

24

보가트솜

43

Maanityn Hutul-2 고분

1

1

-

44

Tsahir Nuramt 고분

1

1

-

45

Burgasny Guree고분

13

4

9

소계

15

6

9

바양울솜

46

Khundlun 고분

1

1

-

소계

1

1

-

합 계

415

192

223

116

한국전통문화연구 제9호 The Journal of Korean Traditional Cultural Heritage

르팅 걸 고분군은 챤드마니솜 중심지에서 20㎞, 34㎞

떨어져 있다. 이는 다른 솜에 비해 상당히 멀리 떨어져

있는 편이다. 하룐솜의 하르즈니 암 고분군, 구 바르이

아츠 고분군, 차히린 우즈르 고분군은 각각 8㎞, 9㎞,

30㎞가 떨어져 있으며, 투그르그솜의 툭르긴 걸 고분군

은 솜 중심지에 위치하고 있다.

대체로 현재의 솜 중심지에서 10㎞ 전후의 범위 또는

20㎞ 이상 범위에 위치하고 있다. 이러한 양상은 10㎞

전후 범위를 기준으로 정주권이 형성된 것으로 추정해

볼 수 있다. 도보로 약 2시간, 말의 속도를 60㎞/hr로

가정한다면 약 10분이면 도달되는 거리이다. 따라서 히

르기수르가 많이 분포한 지역이 과거 청동기시대의 정

주권역으로 가정해본다면 10㎞ 거리간격으로 당시 정

주권역이 분포하고 있으며, 이와 동시에 현재의 솜 중

심지로 이어지는 것으로 판단해볼 수 있다. 그렇다면

이와는 반대로 소수의 히르기수르가 분포한 지역에 대

해서도 검토가 필요할 것이다.

히르기수르가 1~2기 분포한 유적은 모두 25개소이

다. 챤드마니솜에서는 바양 털거이 고분만 확인되었는

데, 이는 산 정상부에 별도로 만들어진 것으로 제천신

앙 등 민속신앙과 관련된 것으로 판단된다. 그 외 각 솜

에서는 유사한 상황이 보이는데, 솜 중심지에서 일정한

거리를 두고 집중적으로 모여져 있다.

비게르솜에서는 사이링 노람트 고분군을 비롯하여 3

개의 유적군이 16㎞ 떨어져 솜 중심지의 남쪽에 위치

하고 있다. 물론 사이링 노람트 고분군은 히르기수르

외 후대 무덤이 24기가 조성되어 있어 이 지역을 중심

으로 상당기간 동안 정주권의 중심 역할을 한 것으로

판단된다.

하룐솜에서는 솜 중심지에서 북동쪽으로 약 26㎞ 떨

어져 압드란틴 어그토르고(Avdrantyn Ogtorgo) 고분군,

이흐 마라(Ih Maraa) 고분군, 어청 차히르(Otson Tsahir)

고분, 차히르(Tsahir) 고분, 머드팅 두를즈(Modotyn

Durulj)

고분이 위치하고 있다. 이들 유적지에서는 전체

적인 무덤의 수가 1~5기 정도로 비게르솜과는 달리 빈

약한 수를 차지하고 있다. 따라서 이러한 양상은 소수

의 세력이 짧은 기간동안 유지되다 사라진 것으로 판단

된다.

투그르그솜은 남서쪽으로 보가트솜으로 연결되는 도

로를 중심으로 후흐 허쇼(Huh Hoshuu) 고분을 비롯하

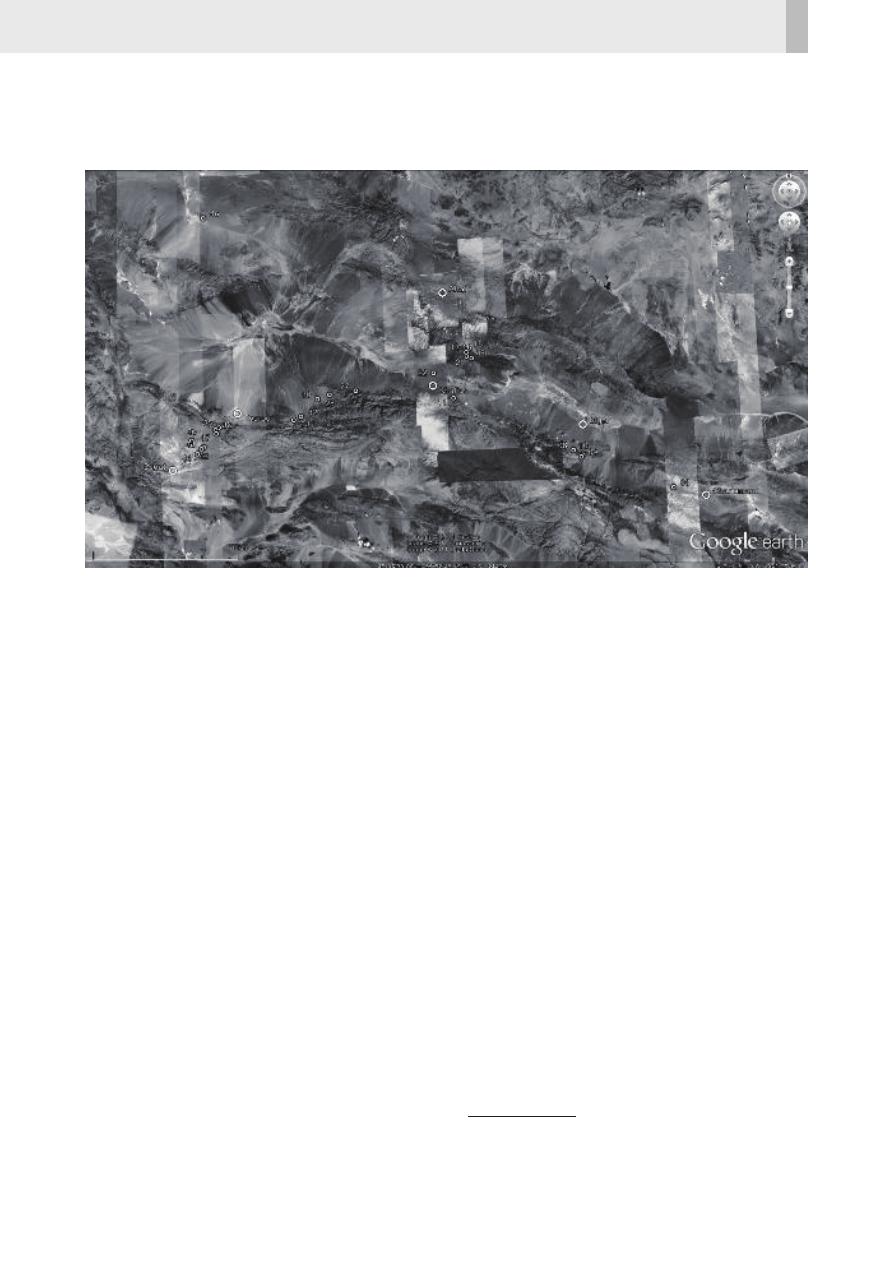

그림 3 | 10기 이상의 히르기수르 분포 유적지도(구글어스 이용)

고비-알타이 아이막의 히르기수르 검토

117

여 8개의 유적이 확인되었다. 이들 유적 역시 히르기수

르는 1~2만 확인되며, 이후 시대의 무덤은 거의 없다.

이러한 양상은 하룐솜에서 투그르그솜으로 연결되는 직

선상에서도 확인되는데, 역시 소수의 세력이 유지되다

사라지거나, 중심 정주세력권으로 이동하는 단계에서

나타나는 모습으로 추정된다.

마지막으로 보가트솜에서는 솜 중심지에서 북동쪽으

로 약 16㎞ 떨어져 마니틴 후툴-2 고분과 차히르 노람

트(Tsahir Nuramt) 고분이 확인되었다.

이상과 같이 소규모 히르기수르가 나타나는 지역에서

도 소규모로 추정되나, 소중심세력들의 정주권이 어느

정도 형성된 것으로 보여지며, 이와 동시에 정주 중심

지로 이동하고자 했던 양상들이 확인된다.

Ⅲ. 히르기수르 형식 검토

히르기수르는 원형 적석부와 방형 또는 원형의 경계

석렬, 제사유구인 순장묘와 배장묘, 선돌 등 여러 요소

로 구성되어 있다. 이러한 구성요소의 조합을 통해 1기

의 히르기수르가 완성되며 동시에 이러한 요소들의 차

이로 차별성을 가지게 된다. 또한 순장묘나 배장묘의

배치형식을 통해 그 구분이 가능한데, 순장묘의 주방향

등을 통해 원형 적석부뿐만 아니라 주변에 대한 신앙적

인 측면도 고려가 가능하다.

따라서 이러한 차이를 통해 고비-알타이 아이막에서

확인된 히르기수르의 형식적 특징을 검토할 수 있으며,

이 형식적 특징이 바로 지역적 특징이 될 수 있다. 본 장

에서는 현재까지 조사한 주요 유적지별로 확인된 히르기

수르의 형식을 검토하여 그 특징을 알아보고자 한다.

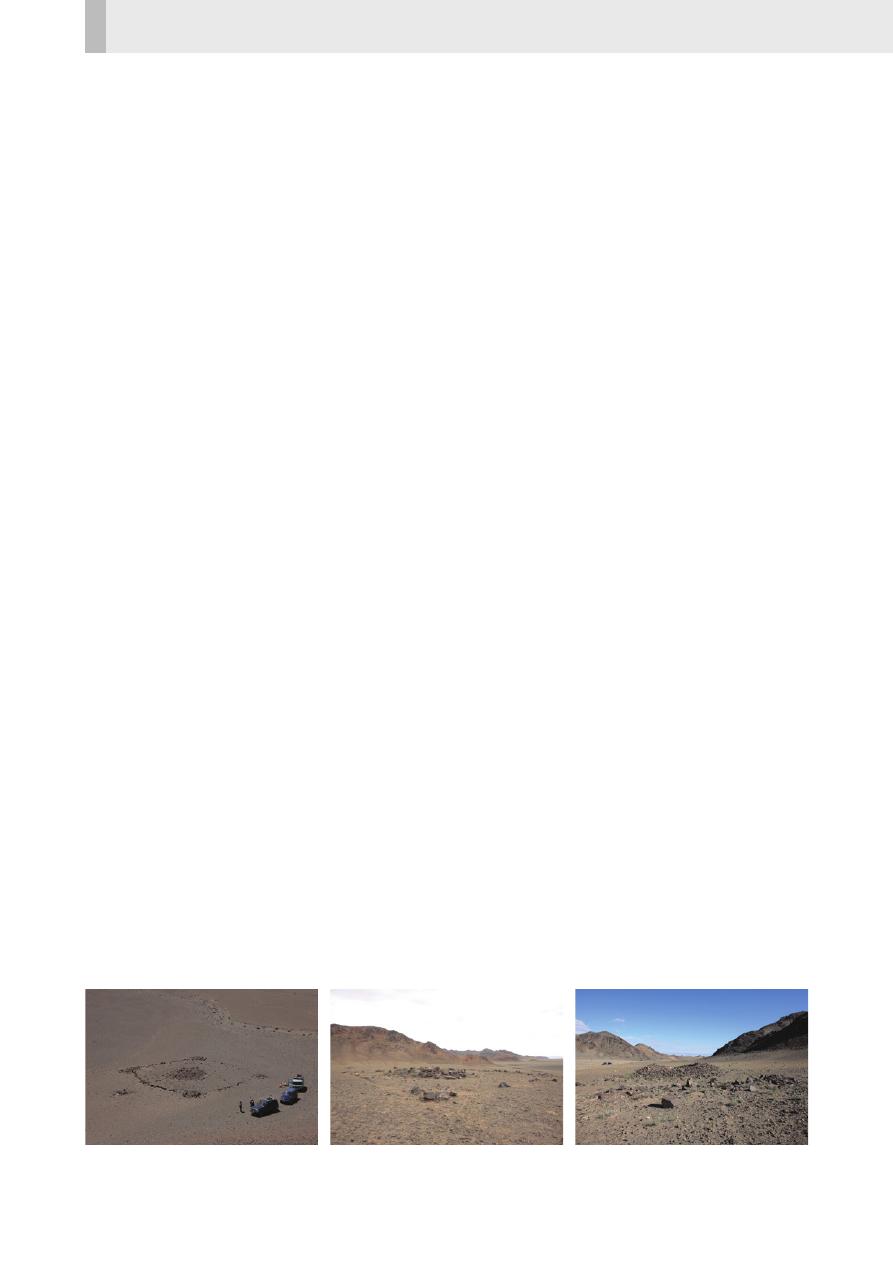

Ⅲ-1. 챤드마니솜의 히르기수르

챤드마니솜에서는 샤하르 털거이(Shaahar Tolgoi) 고

분군을 비롯하여 모두 6개 유적지에서 47기의 히르기

수르가 확인되었다. 먼저 샤하르 털거이 고분군에서는

모두 7기의 히르기수르가 확인되었다. 이 중 2호분20은

20 제시되는 고분 번호는 국립문화재연구소·몽골 과학아카데미

고고학연구소, 2010, 「몽골의 문화유산」Ⅰ: 국립문화재연구

소·몽골 과학아카데미 고고학연구소, 2011, 「몽골의 문화유

그림 4 | 1~2기의 히르기수르 분포 유적지도(구글어스 이용/번호는 표2의 연번)

118

한국전통문화연구 제9호 The Journal of Korean Traditional Cultural Heritage

모두 207기의 순장묘와 배장묘가 설치되고, 중앙부에

경계석렬 직경은 70m, 원형 적석부 직경은 24m의 규

모이다. 특히 순장묘와 배장묘 배열은 3중의 원형형태

이다. 안쪽부터 바깥쪽으로 제1열에는 순장묘 57기·

배장묘 45기, 제2열에는 순장묘 2기·배장묘 61기, 제

3열에는 배장묘만 42기가 배열되었다. 현재까지 조사

된 히르기수르 중 가장 큰 규모이며 제1열의 순장묘 57

기는 당시 히르기수르를 조영한 세력의 위세를 짐작하

게 할 수 있으며, 3열까지 배장묘가 형성된 점은 상당기

간 그 세력이 유지되었음을 알 수 있다. 이와는 달리 6

호분은 원형 적석부 지름 16m, 방형 경계석렬 한 변 길

이 29m로 동측에 대형 순장묘가 설치되고, 남서쪽으로

배장묘가 호형을 이루며 배열되었다. 15호분은 북측에

산을 등지고 남쪽에 위치하고 있는데, 배장묘 12기가

반원형을 이루며 위치하고 있다. 그 외 산 정상부에 3기

의 히르기수르가 위치하고 있는데, 이 중 24호분은 남

서측에 제사유구로 보이는 방형유구가 동반되어 확인되

었다. 이러한 양상은 바양 털거이 고분군에서도 확인된

다. 이렇게 산 정상에 위치한 히르기수르는 산악신앙에

대한 숭배제의와 관련된 것으로 보인다.

샤하르 털거이 고분군 남서편에 위치한 에메일체깅

걸 고분군에서는 모두 11기의 히르기수르가 확인되었

다. 1호분은 원형 적석부 지름 10.7m, 경계석렬은 방

형으로 한 변 길이 16.3m이다. 적석부의 동측에 순장

묘 4기가 설치되었으며, 배장묘 12기는 일정한 방향성

없이 주변에 흩어져 있다. 아울러 방형 경계석렬의 모

서리에도 순장묘가 시설되었다. 이러한 경계석렬 상의

산」Ⅱ를 따랐음을 밝혀둔다.

순장묘는 최초 히르기수르를 만들 때 제사를 지냈던 유

구로 판단되는데, 순장묘에서 대체로 말과 관련된 뼈

등이 확인되는 점에서 추정해 볼 수 있다. 4호분은 원형

적석부 지름 10.1m이고 역시 경계석렬은 방형으로 한

변 길이 14.9m이다. 적석부에서 동쪽방향을 향해 경

계석렬까지 흰색 돌이 깔려있어 묘도(墓道)로 추정되는

부분이다. 7호분에서도 이러한 묘도가 추정되는데, 특

히 7호분은 배장묘가 일정한 폭으로 원형 적석부를 둘

러싸고 있는 형상이다. 8호분과 9호분도 적석부 지름

이 각각 5m, 8.2m로 경계석렬은 설치되지 않았다. 11

호분은 적석부 지름 15m로 동쪽에 배장묘 1기가 있으

며, 북쪽에는 제사유구로 판단되는 ‘ㄷ’자형 유구가 확

인되었다. 15호분은 적석부 지름 22.8m, 경계석렬 지

름 33.1m로 고분군 중 큰 규모이다. 아울러 서편에 순

장묘 4기, 남동방향으로 순장묘 4기, 북동편에 남북직

선상으로 순장묘 9기가 설치되었다. 배장묘는 남서편에

호형으로 배치되었다. 이러한 양상도 앞서 설명한 바와

같이 오랜 기간동안 그 세력이 유지되면서 각기 다른 방

향성을 가지고 있는 순장묘와 같은 제사유구 설치가 가

능했던 것으로 판단된다. 다만 앞서 설명한 샤하르 털

거이 고분군 중 2호분이 원형을 이루고 있다면, 이 무덤

에서는 각각 방향성을 가지면서 주변에 일직선으로 배

열된 점이 차이가 있다. 이처럼 3개의 방향성을 가진 순

장묘의 배치를 통해 3번에 걸쳐 제사의례가 있었음을

추정할 수 있다.

오르팅 걸 고분군은 챤드마니솜에서 가장 많은 히르

기수르가 확인된 유적이다. 모두 20기로 경계석렬이 없

는 경우도 많이 확인되었다. 이 중 10호분은 적석부 지

름 13.4m, 경계석렬은 방형으로 18.3×21m의 규모이

사진 3 | 샤하르 털거이 고분군(2호분/6호분/24호분)

고비-알타이 아이막의 히르기수르 검토

119

다. 특히 원형 적석부부터 경계석렬 모서리를 연결하는

우산살처럼 생긴 챠츠렉(Tsatsrag)이 있다. 동편에는 비

교적 소형으로 만들어진 순장묘 10기가 일직선으로 배

열되어 있다. 18호분은 적석부 지름 약 6m, 경계석렬

지름은 18.45m이다. 특히 경계석렬은 모가 죽은 말각

방형으로 폭이 2.45m로 넓은 어르겅이다. 배장묘는 남

동, 북서방향에 대칭적으로 배열되었다. 26호분은 적석

부 지름이 12.88m이고 경계석렬은 방형으로 맞닿아 설

치되었다. 따라서 원형 적석부를 포함한 경계석렬의 전

체적인 외형은 약간 중앙부가 부른 모습을 하고 있으

며, 주변에 배장묘 7기가 북편을 제외한 3방향에 무질

서하게 배치되었다.

차간 철루트 걸(Tsagaan Chuluut Gol) 고분군에서는

5기의 히르기수르만 확인되었다. 1호분이 가장 큰 규모

사진 5 | 오르팅 걸 고분군(10호분 챠츠렉/18호분 어르겅/26호분)

사진 4 | 에메일체깅 걸 고분군(4호분 묘도/11호분 ‘ㄷ’자형 유구/15호분 전경)

사진 6 | 상단 : 차간 철루트 걸 고분군(1호분 전경/1호분 제사유구/3~4호분 전경)

하단 : 하르 허슈 고분군(3호분/4호분/5호분)

120

한국전통문화연구 제9호 The Journal of Korean Traditional Cultural Heritage

를 가지고 있으며, 그 외 2~4호분은 1호분 주변에 배

치되었다. 1호분은 순장묘와 배장묘로 이루어진 원형

경계열이 경계석렬 외곽에 있으며 특히, 동측에는 제단

이 마련되었다. 원형 적석부 지름은 17m, 경계석렬 지

름은 26m이며 제단의 크기는 남북방향 8.15m, 동서방

향 6.24m이다. 순장묘와 배장묘로 이루어진 경계열은

서편만 이중으로 배치되어 있고 나머지는 일렬로 구성

되었다. 그 외 2~4호분은 원형 적석부로만 구성되었으

며, 지름은 각각 9.65m, 5.56m, 9.68m이다.

하르 허슈(Khar Khoshuu) 고분군에서는 3기의 히르

기수르가 확인되었는데, 3호분과 4호분은 원형 적석부

로만 구성되었고, 5호분은 방형 경계석렬 내부에 원형

의 적석부가 시설되었다. 3호분과 4호분의 적석부 지름

은 각각 7.2m, 9.9m이고 5호분은 적석부 지름 13m,

방형 경계석렬은 21.3×20.4m이다. 특히 3호분은 적

석에서, 4호분은 경계석렬로 사용된 일부 바위면에서

암각화가 확인되어 청동기시대에 히르기수르 주변에서

정주영역이 동시에 존재했음을 알 수 있다.

Ⅲ-2. 비게르솜의 히르기수르

비게르솜에서는 머거이 하드(Mogoi Khad) 고분군을

비롯하여 4개 유적에서 히르기수르가 확인되었으며, 머

거이 하드 고분군을 제외하면 각 유적별로 1~2기만 분

포하고 있다. 머거이 하드 고분군과 사이링 노람트 고

분군에서는 청동기시대 이후 무덤이 각각 23기와 24기

가 확인되어 청동기시대 이후에도 상당기간 동안 세력

이 유지되었음을 알 수 있다.

먼저 머거이 하드 고분군에서는 6기의 히르기수르가

확인되었다. 대체로 원형 경계석렬을 가지고 있으며,

그 크기는 지름 6m 정도, 경계석렬 지름 10m 전후이

다. 40호분이 가장 큰 규모로 적석부 지름이 9m, 방형

경계석렬 한 변 길이는 약 21m이다. 경계석렬 네 모서

리에는 순장묘가 시설되었는데, 이런 양상은 방형 경계

석렬이 설치된 히르기수르에서 대체로 확인된다. 동편

에는 원형의 순장묘가 시설되었다.

1기만 확인된 히르기스 하드 히르기수르의 적석부 지

름은 7.3m이고 방형 경계석렬의 규모는 13×11.6m이

다. 현재 오보로 사용되고 있으며, 히르기수르가 1기만

있는 유적에서는 이러한 양상이 확인된다.

비칙트 하드(Bichigt Khad) 고분군에서는 2호분이 히

르기수르로, 암각화가 있는 비칙트 바위의 북쪽에서 확

인되었다. 평탄한 대지 위에 적석부 지름 10.5m, 방형

경계석렬 한 변 길이는 15.7m이다. 남동쪽에는 순장묘

4기씩 2줄로 배열되어 있으며, 역시 방형 경계석렬 모

서리에도 4기의 순장묘가 설치되었다. 그 외 8기의 배

장묘가 동편과 남편에 불규칙하게 설치되었다.

마지막으로 사이링 노람트 고분군에서는 2기의 히르

기수르가 확인되었다. 17호분은 도굴되었는데, 적석부

지름은 11.4m이고 경계석렬은 원형으로 구성되었지

만, 일부 유실되어 그 경계를 알 수 없다. 비칙트 하드

2호분과 같이 순장묘가 동측에 일렬로 배열되어 있다.

그 규모는 크지 않으나, 이러한 양상은 동시에 만들어

진 것으로 볼 수 있는 근거이다. 서편에는 작은 방형유

구가 있으며 3기의 배장묘가 분포하고 있다. 26호분은

방형 경계석렬로 구성된 히르기수르로 순장묘나 배장묘

는 없다.

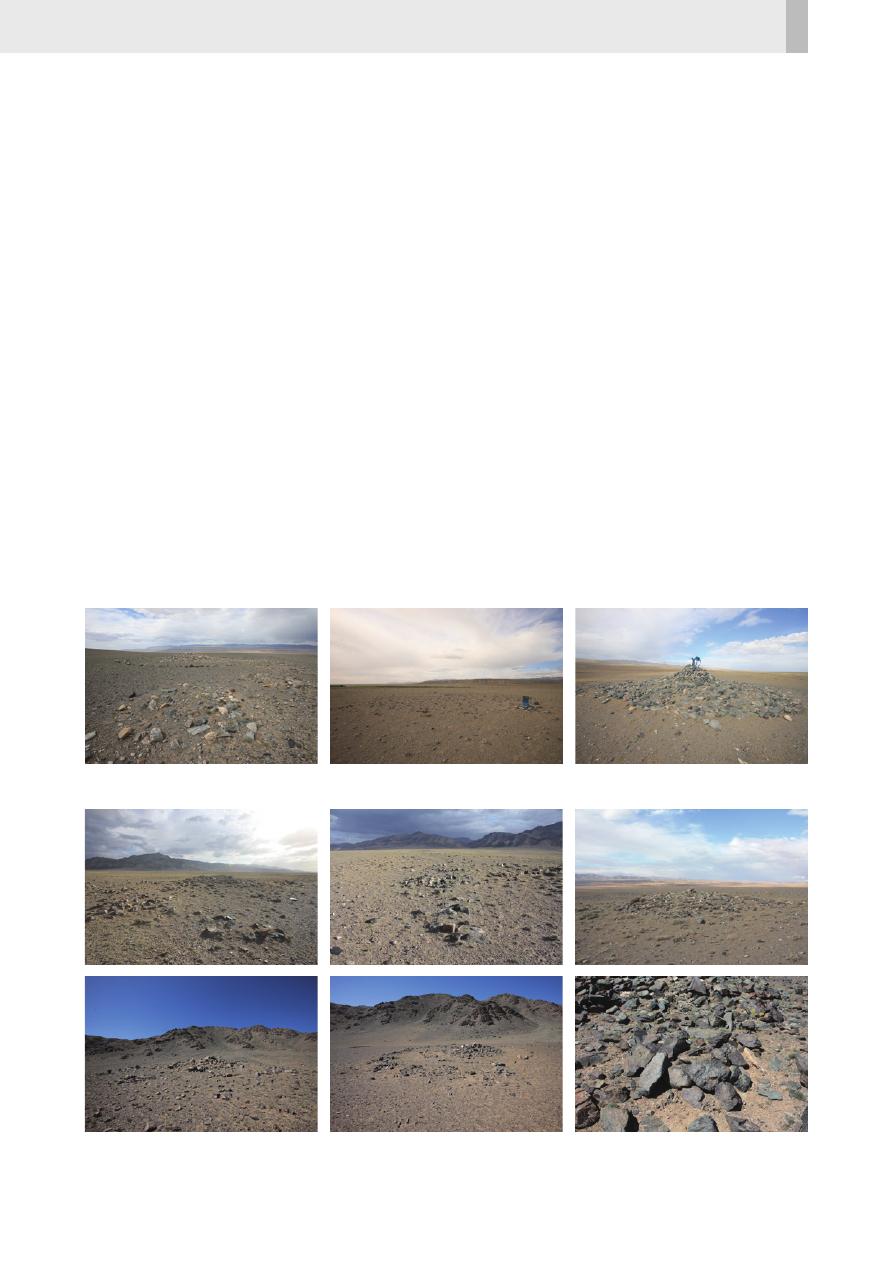

Ⅲ-3. 하룐솜의 히르기수르

사진 7 | 비게르솜의 히르기수르(머거이 하드 40호분/비칙트 하드 2호분/사이링 노람트 17호분)

고비-알타이 아이막의 히르기수르 검토

121

하룐솜은 전체 조사 지역중 가장 많은 히르기수르가

확인된 지역으로, 20개 유적에서 79기의 히르기수르가

분포하고 있다.

챠간 걸린 하브츨링 에크 고분군에서 확인된 무덤 2

기는 모두 히르기수르이다. 1호분은 현재 오보로 사용

되고 있으며, 2호분은 적석부 지름은 11.3m, 경계석렬

지름은 21.9m이며 적석부부터 경계석렬까지 동측에 폭

2m의 입구시설이 마련되었다. 이 입구와 관련된 시설

로 추정되는 순장묘 8기가 동편에 호형을 이루고 있다.

걸린 에크(Goliin Ekh) 고분군에서도 모두 3기의 히르

기수르만 확인되었는데, 1호분은 선돌이 있으며, 적석

부의 크기(지름 3.8m)가 경계석렬의 크기(17.8m)에 비

해 굉장히 작은 편이다. 또한 순장묘와 배장묘가 없는

것이 특징이다. 3호분은 오보로 사용되고 있다. 선돌은

청동기시대부터 시작되는 사슴돌의 형식에서 그 근원을

찾을 수 있으며, 역시 제사유구로서 기능한 것으로 추

정된다.

헐러이(Khooloi) 고분군에서는 모두 9기의 히르기수

르가 확인되었다. 이 중 경계석렬이 없는 히르기수르가

5기로 적석부 크기는 6~13.4m의 범위에서 다양하게

확인되었다. 3호분 적석부 지름은 6.2m, 경계석렬 지

름은 10.98m로 북편을 제외한 나머지 3방향에 순장묘

와 배장묘가 시설되었다. 4호분은 방형 경계석렬이 설

치되었고 동측으로 순장묘 4기가 일렬로 배치되었다. 6

호분은 오보로, 9호분도 방형 경계석렬이 설치되었다.

다만 순장묘와 배장묘는 확인되지 않는다. 10호분은 적

석부만 있는 히르기수르로 적석부 지름은 12.4m이고

동측에 배장묘만 2기가 확인된다.

하르즈니 암 고분군에서는 모두 11기의 히르기수르

가 확인되었으며, 청동기시대 이후에도 36기의 무덤 외

사진 8 | 챠간 걸린 하브츨링 에크 2호분/걸린 에크 1호분/걸린 에크 3호분

사진 9 | 상단 : 헐러이 3호분/헐러이 5호분 동측 순장묘/헐러이 10호분

하단 : 하르즈니 암 1호분/하르즈니 암 6호분/하르즈니 암 7호분 내부 제사유구

122

한국전통문화연구 제9호 The Journal of Korean Traditional Cultural Heritage

에도 7기의 유구가 더 만들어졌다. 다만 8기의 히르기

수르는 모여 있으며, 2기는 계곡 안쪽에 멀리 떨어져 분

포하고 있다. 먼저 1호분은 방형 경계석렬이 시설되었

으며, 동측에 배장묘 4기가 시설되었다. 6호분은 적석

부 지름 11m, 경계석렬 지름 17.4m로 남측에 적석부

부터 경계석렬까지 흰색의 자갈이 깔려있어 묘도로 추

정된다. 남동쪽과 남서쪽에 각각 5기씩의 순장묘가 호

형을 이루며 배치되고, 북서쪽부터 동쪽으로 반원형을

그리며 배장묘 11기가 시설되었다. 7호분은 원형 적석

부와 경계석렬 사이에 별도의 원형 제사유구가 설치되

었다.

신 오스니 암(Shine Usunii Am) 고분군에서는 경계석

렬 없이 모두 원형 적석부로만 이루어진 히르기수르 4

기가 있다. 압드란틴 어그토르고 고분군에서는 4기의

무덤 중 2기가 히르기수르로 확인되었다. 1호분 히르기

수르 적석부 지름 5m, 방형 경계석렬 15,4m이고 남측

에 5기의 순장묘가 시설되었다. 그 외곽으로 다시 5기

의 배장묘가 설치되었고 북측에 2기의 순장묘가 시설

되었다. 경계석렬에서 남서쪽으로 5.7m 떨어진 거리에

방형의 유구가 확인되었다.

이흐 마라 고분군은 주변에서 암각화가 같이 확인되

었는데, 1호분인 히르기수르 적석부 지름은 11.5m, 방

형 경계석렬 한 변 길이는 14m이다. 경계석렬 네 모서

리에는 순장묘가, 동측에 배장묘 3기가, 서측에 배장묘

1기가 확인되었다.

어청 차히르 히르기수르는 방형 경계석렬이 시설되었

고, 경계석렬의 북서·북동·남서측 모서리에서 순장

묘가 확인되었다. 동측 경계석렬에서 약 2m 떨어져 5

개의 순장묘가 일렬로 확인되었고, 전체적으로 13기의

순장묘와 배장묘가 확인되었다. 동측 경계석렬 중간 지

점에서 동측으로 계속 진행되는 석렬이 확인되었는데,

그 성격은 알 수 없다.

차히르에서도 히르기수르 1기만 확인되었다. 역시 방

형 경계석렬 각 모서리에는 순장묘가 배치되고, 서측과

남측에는 4기의 배장묘가 1열로, 동측에는 경계석렬

과 가까이 6기, 그 뒤로 5기의 배장묘가 2열로 배치되

었는데, 북측에는 1기만 배치되었다.

차히린 우주르 고분군은 모두 23기의 무덤이 확인되

었는데, 이 중 11기가 히르기수르이다. 원형 경계석렬

히르기수르가 4기, 나머지는 모두 방형 경계석렬을 가

지고 있다. 먼저 2호분은 적석부 지름 8.8m, 경계석

렬 지름 16.3m이다. 원형 적석부는 비교적 큰 돌을 이

용하여 외곽을 축조하고 내부를 작은 돌로 충전하였으

며, 경계석렬 외곽으로 10기의 배장묘가 확인되었다. 8

호분은 방형 경계석열이 시설되었으며, 남서측과 남동

측 경계석렬 모서리에 순장묘가 배치되었다. 동측 경

계석렬과 연접하여 안쪽으로 1기의 배장묘가 확인되었

다. 경계석렬 바깥쪽으로 서측과 동측을 중심으로 배장

묘 14기가 확인되어 순장묘와 배장묘는 모두 17기가 확

인되었다. 24호분은 방형 경계석렬 안에 원형 적석부로

구성된 히르기수르이다. 경계석렬의 네 모서리에 각각

원형 순장묘가 배치되었으며 북측을 제외한 동·서·

남측에서 배장묘 14기가 확인되었다. 26호분은 방형

경계석렬 안에 원형 적석부로 구성된 히르기수르로, 경

사진 10 | 압드란틴 어그토르고 1호분/어청 차히르 히르기수르/차히르 히르기수르

고비-알타이 아이막의 히르기수르 검토

123

계석렬의 서측렬은 연결되지 않고 남서측 순장묘로부터

북측으로 10m 지점에서 적석부 내부를 향해 꺾여 있

다. 경계석렬의 네 모서리에 원형 순장묘가, 경계석렬

바깥에 28기의 배장묘가 시설되었다.

머드팅 두를즈 고분은 히르기수르 1기만 확인되었다.

적석부 지름은 5.1m, 방형 경계석렬의 한 변 길이는

1.8m 정도이다. 경계석렬 외부에 15기의 배장묘가 원

형을 이루며 시설되었다.

버르 허슈(Bor Khoshuu) 고분군에는 1기의 히르기수

르가 확인되었는데, 적석부 지름 9.7m, 경계석렬 지름

은 16.7m이다. 역시 14기의 배장묘가 원형을 이루면

서 설치되었고, 남동편에 지름 8m의 순장묘가 마련되

었다.

구 바르이아츠 고분군에서는 전체 23기의 무덤 중 11

기가 히르기수르로 확인되었다. 이 중 경계석렬 없이

원형 적석부로만 구성된 히르기수르는 6기이다. 이 중

5호분이나 6호분은 적석부의 지름이 15m 정도로 비

교적 규모가 크다. 또한 7호와 8호 히르기수르는 서로

9.5m 떨어져 위치하고 있는데, 서로 그 형태가 유사하

여 동시에 조성한 것으로 판단된다. 7호 히르기수르는

배장묘 3기, 8호 히르기수르는 배장묘 11기가 시설되었

다. 21호 히르기수르는 적석부 지름 12.4m, 방형 경계

석렬 한 변 길이 16.8m로 21기의 배장묘가 경계석렬 외

곽에 원형을 이루며 시설되었다. 특히 원형무덤 남동편

에 원형무덤 3기가 축조되어, 히르기수르를 중심으로 지

속적으로 장례활동이 이루어진 것으로 판단된다. 27호

히르기수르는 방형 경계석렬 각 모서리에 배장묘가, 동

측에 5기의 순장묘가 일직선으로 시설되었으며, 나머지

외곽에 배장묘 17기가 방형의 형태를 하며 시설되었다.

토노팅 사다르가(Toonotyn Sadarga) 고분군에서는 8

기의 히르기수르가 확인되었다. 먼저 1호 히르기수르

는 방형 경계석렬 안에 원형의 적석부가 있으나, 서측

과 남측 경계석렬 일부가 유실되었다. 북동측 모서리

와 남동측 모서리에 순장묘 각 1기씩 배치되어 있으며

북·동·남측에 모두 배장묘 47기가 확인되었다. 2호

히르기수르도 원형 경계석렬 안에 원형의 적석부로 구

성되었다. 특이한 점은 남쪽 경계석렬의 범위를 벗어난

지점부터 적석부를 향해 길이 약 4.7m의 묘도가 확인

되었다. 묘도에서 남측 방향에 배장묘 3기가 배치되었

고, 북동측에 3기의 배장묘가 확인되었다. 3호 히르기

수르는 적석부 지름 10.8m, 방형 경계석렬 한 변 길이

는 13.3m이다. 방형 경계석렬의 각 모서리에 순장묘가

배치되었으며, 경계석렬 동측 외곽에 직경 약 3.3m의

순장묘 3기가 배치되었고, 서측과 남측으로는 직경 약

사진 11 | 차히린 우주르 고분군(2호분/8호분/26호분)

사진 12 | 머드팅 두를즈 히르기수르/구 바르이아츠 7·8호분/구 바르이아츠 27호분

124

한국전통문화연구 제9호 The Journal of Korean Traditional Cultural Heritage

가 시설되었다. 적석부의 상면에서 3×2.3m 크기의 주

체부가 확인된다.

차간 호로(Tsagaan Huruu) 고분군, 사이링 도고이

(Sairyn Dugui)

고분에서는 각각 1기의 히르기수르가 확

인된다. 도가니 걸(Dugany Gol) 고분군에서는 3기의 히

르기수르 중 7호분은 적석부 지름 9m, 경계석렬 지름

13.5m이고 남서쪽에 순장묘 2기, 북동쪽에 순장묘 5기

가 호형을 이루며 시설되었고 북쪽 순장묘 열과 경계석

렬 사이에 배장묘 8기가, 경계석렬의 남쪽에 걸쳐 배장

묘 2기가 시설되었다. 그 외 창길라힌 걸(Tsangilahyn

Gol)

-1 고분군에서도 1기의 히르기수르가 확인되었다.

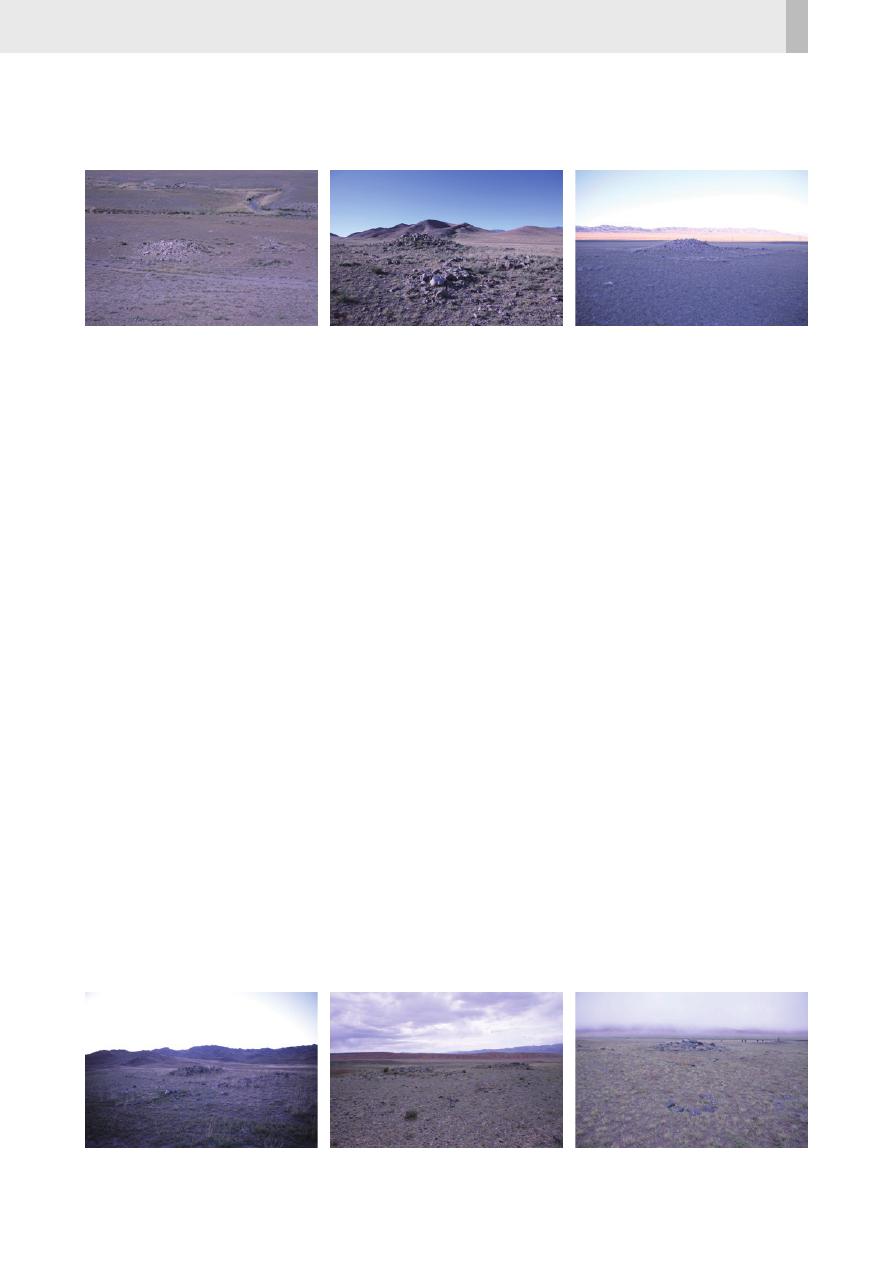

Ⅲ-4. 투그르그솜의 히르기수르

투그르그솜의 12개 유적에서 모두 49기의 히르기수

르가 확인되었다. 이 중 툭르긴 걸 고분에서 23기의 히

르기수르가 집중되어 있으며, 그 외 소량의 히르기수르

가 분포되어 있다.

먼저 봄바 털거이(Bumba Tolgoi) 고분군에서는 8기의

히르기수르가 확인되었으며, 이 중 5기의 히르기수르는

경계석렬이 없는 원형 적석부로만 구성되었다. 1호분은

적석부 지름 16.5m, 경계석렬 지름 34.2m로 동서남

1.4m의 배장묘 9기가 시설되었다. 남측과 서측의 배장

묘열과 경계석렬 사이에서 직경 약 50㎝의 배장묘 76

기가 확인되었다. 5호 히르기수르도 방형 경계석렬 외

곽에 21기의 배장묘가 확인되었다. 7호 히르기수르는

약 16m 떨어져 흉노무덤 2기가 시설되었고 남측에는

순장묘가 배치되었다. 주변에 배장묘 9개가 서편에 치

중되어 확인된다. 10호 히르기수르는 남동편에 순장묘

4기가 일직선으로, 북편에는 배장묘 5기가 호형을 이루

며 시설되었다. 대체로 다른 지역의 히르기수르에 비해

배장묘가 많은 점은 청동기시대에 이 지역이 상당 기간

동안 정주권이 유지되면서 지속적인 제사의식이 있었음

을 추정할 수 있다. 이는 다른 시대의 무덤으로 흉노시

대 무덤 2기만 확인된 점도 고려되어야 할 것이다.

옌툼 하이르항(Yentum Hairhan) 고분군에서는 4기의

히르기수르가 확인되었다. 1호분은 원형 경계석렬이 시

설되었지만, 그 외 3기의 히르기수르는 방형 경계석렬이

시설되었다. 특히 3호와 4호 히르기수르는 15m 정도를

사이에 두고 위치하고 있어, 앞서 살펴본 구 바르이아츠

7·8호 히르기수르와 유사한 양상을 보여준다.

머더틴 암(Modotyn Am) 고분군에서는 3기의 히르

기수르가 확인되었는데, 이 중 1호분은 적석부 지름

12.2m, 경계석렬 지름 16.2m이고 남측에 배장묘 2기

사진 13 | 토노팅 사다르가 고분군(2호분 남쪽 묘도/3호분 배장묘군/10호분)

사진 14 | 옌툼 하이르항 1호분/머더틴 암 1호분 적석부 상면/도가니 걸 7호분

고비-알타이 아이막의 히르기수르 검토

125

북 각 방향에 폭 1.5m의 묘도가 설치되었다. 경계석렬

북측 바깥으로 직경 1.5m의 순장묘 3기가, 경계석렬

내부에서 북동측과 남측에 순장묘 각 1기가 배치되었

다. 또한 북동측과 남서측에 배장묘가 1기씩 확인되었

다. 9호분과 10호분은 방형 경계석렬이 시설되었다. 10

호분은 적석부 지름 11.4m, 방형 경계석렬 한 변 길이

16.4m로 동쪽과 남쪽에 각각 배장묘 1기가, 동쪽 경계

석렬을 걸쳐 방형유구 1기가 확인되었다.

차히린 실 고분군에서는 약 100m 정도 떨어져 마주

보고 있는 2기의 히르기수르만 확인되었다. 1호분은 적

석부 지름 15m, 경계석렬 지름 31.3m이며 경계석렬의

내·외측에 인접하여 순장묘 3기와 경계석렬 외측으로

29기의 배장묘가 시설되었다. 2호분은 경계석렬 없이

원형 적석부만 있으며 서쪽에 순장묘 1기가 시설되었

다. 그 외 외르팅 암니 하브칙 잠(Uertiin Amny Havchig

Zam)

의 히르기수르도 경계석렬이 없이 원형 적석부만

확인되었다.

툭르긴 걸 고분군은 현재 투그르그 솜 중심지에 분포

하고 있으며, 23기의 히르기수르가 분포하고 있어 현재

까지 조사지역 중 가장 많은 히르기수르가 확인된 유적

이다. 먼저 8호분과 9호분은 서로 중복된 상태로, 먼저

9호분 축조 이후 8호분이 나중에 만들어진 것으로 추정

된다. 적석부 형태는 모두 원형으로 내부에서 각각 방

형의 주체부가 확인되었다. 8호분은 적석부 지름 8.2m

로 중앙에 크기 2.4×2.3m의 장축 동서향인 방형 주체

부가 확인되었으며, 9호분은 적석부 지름 18.6m로 역

시 크기 3.6×2.6m의 장축이 남북향인 방형 주체부가

확인되었다. 10호분에서도 크기 3.8×3.4m의 장축 남

북향인 방형주체부가 확인되었다. 25호분은 원형 적석

부로만 이루어진 히르기수르로 지름은 17.4m이고 주

사진 15 | 봄바 털거이 1호분/봄바 털거이 10호분/차히린 실 1호분

사진 16 | 툭르긴 걸 고분군 - 상단 : 전경/8·9호분/25호분, 하단 : 29호분/34호분/35호분 선돌

126

한국전통문화연구 제9호 The Journal of Korean Traditional Cultural Heritage

주위에서 3기의 순장묘와 4기의 배장묘가 확인되었다.

마지막으로 마니틴 후툴(Maanityn Hutul)-1 고분군

은 투그르그솜과 보가트솜의 경계지점에 위치하고 있는

데, 현재 오보로 사용되고 있다.

Ⅲ-5. 보가트솜의 히르기수르

보가트솜은 현재까지 3개의 유적에서 히르기수르가

확인되었다. 전체 6기로 먼저 마니틴 후툴-2에서 확인

된 히르기수르는 원형 적석부로만 구성된 히르기수르로

지름 10.8m, 북측에 배장묘만 1기가 확인되었다.

차히르 노람트에서도 히르기수르 1기만 확인되었

는데, 적석부 지름 11.2m, 방형 경계석렬 한 변 길이

15~18m정도로 약간 사다리꼴 형태를 하고 있다. 경계

석렬 네 모서리와 남측에 21기의 순장묘와 배장묘가 2

열로 시설되었으며, 북편과 서편에 11기의 배장묘가 마

련되었다.

보르가스니 구레(Burgasny Guree) 고분군에서는 전

체 22기 중 4기의 히르기수르가 확인되었다. 먼저 5호

분은 적석부 지름 13.6m, 경계석렬 지름 18.3m로 적

석부부터 경계석렬 동서남북 방향으로 묘도가 구성되

었다. 경계석렬 외곽에는 배장묘 9기가 불규칙하게 시

설되었다. 7호분은 적석부 지름 20.8m, 경계석렬 지름

58m이다. 일부 겨울에 가축들을 보호하기 위한 겨울집

을 만들고자 훼손된 부분이 있다. 경계석렬과 연접하여

순장묘 4기가 시설되었고, 전체적으로 원형의 형상으로

배장묘 16기가 시설되었다. 20호분도 대형 규모로 적

석부 지름 23m, 방형 경계석렬 한 변 길이는 약 45m로

변에 9기의 배장묘가 확인되었다. 29호분은 원형 경계

석렬 안에 원형의 적석부로 구성되었으며, 동측에 직경

3.7m의 순장묘 3기가 배치되었고, 북측과 북동측에 6

기의 배장묘가 배치되었다. 34호분은 경계석렬의 북서

측과 북동측, 그리고 남서측과 남동측에 선돌이 시설되

었다. 34호분과 2m 정도 떨어져 있는 35호분도 그 형

태가 유사하다.

그 외 마니틴 합찰(Maanityn Khavtsal) 고분군, 후흐

허쇼 고분에서 각각 1기의 히르기수르가 확인되었다.

마니틴 합찰에서 확인된 히르기수르는 방형 경계석렬과

방형 적석부를 가지고 있다. 적석부 크기는 8.6m, 경계

석렬의 크기는 11.4m 이다. 후인 호닥(Huhiin Khudag)

고분군에서는 2기의 히르기수르가 확인되었다. 1호분

은 방형 경계석렬과 원형의 적석부로 구성된 히르기수

르로, 서측과 북측, 그리고 북동측 경계석렬 일부분이

유실되었다. 3호분도 1호분과 같은 형태로 북쪽과 동쪽

의 경계석렬 외곽에 4기의 배장묘가 배치되어 있다.

마니틴 걸(Maanityn Gol)-1 고분에서 1기, 마니틴

걸-2 고분군에서 3기, 후슈(Hushuu) 고분군에서 2기,

마니틴 걸-3 고분군에서 4기, 마니틴 후툴-1 고분군에

서 각각 1기가 확인되었다. 이 중 마니틴 걸-2 고분군

의 2호분은 적석부 지름 16.5m, 경계석렬 지름 34.2m

이다. 경계석렬의 북동측과 남서측에 각각 1기의 순장

묘가 배치되고 히르기수르 주위에서 21기의 배장묘가

확인되었다.

마니틴 걸-3 고분군의 1호분은 경계석렬 없이 원형

적석부로만 이루어진 히르기수르이다. 지름 12.8m이며

사진 17 | 마니틴 걸-2 2호분/후슈 3호분/마니틴 걸-3 1호분

고비-알타이 아이막의 히르기수르 검토

127

북서·북동 경계석렬은 중간 부분이 안쪽으로 약간 휘

어졌다. 원형 적석부의 규모는 챤드마니솜의 샤하르 털

거이 2호분 다음으로 큰 규모이다. 적석부와 연접하여

남동편에 사슴돌이 있으며, 북쪽 경계석렬에는 선돌이

있다. 25기의 배장묘가 북서편을 중심으로 시설되었다.

22호분은 적석부 지름 16.8m, 경계석렬 지름 38.6m이

고 서편과 남편에 호형을 그리며 각각 9기, 3기의 배장

묘가 시설되었다.

Ⅳ. 결론

본고에서는 국립문화재연구소와 몽골 과학아카데미

고고학연구소가 2009년부터 공동으로 조사한 고비-알

타이 아이막에 소재한 히르기수르에 대해 그 분포상황

과 형식 검토를 통해 개별 특성을 도출하고자 하였다.

먼저 분포상황을 검토한 결과 10기 이상의 히르기수

르가 있는 유적은 모두 6개이고, 이들 유적지에서는 이

후 시대의 무덤 형식이 지속적으로 발견되어 정주하는

세력을 통해 계속 묘역이 유지되고 확장되는 양상을 확

인할 수 있었다. 1~2기만 확인된 경우는 25개 유적이

고, 후대 무덤 형식이 계속 만들어진 유적은 2개소에 불

과하여, 청동기시대에만 정주세력이 있었음을 알 수 있

다. 따라서 모두 8개 유적지를 중심으로 청동기시대~

초기 철기시대의 정주세력이 있었음을 알 수 있다. 그

외 히르기수르만 확인된 경우는 19개 유적에 달해 단기

간, 혹은 소수의 집단이 정주했음을 알 수 있다.

10기 이상의 히르기수르가 있는 유적은 현재의 솜 중

심지에서 10㎞ 단위로 확인되었다. 또한 동시에 소수

의 히르기수르가 분포한 유적은 솜 중심지에서 일정한

거리를 두고 집중적으로 모여져 있는데, 이러한 양상은

중심 정주권, 단기간의 세력 유지 등으로 구별될 수 있

다. 또한 일직선상으로 확인되는 소규모 히르기수르의

분포 양상은 세력의 이동에 따른 분포로 추정된다.

히르기수르의 형식에 대해서는 각 솜 별로 주요 유구

를 살펴보았다. 가장 큰 적석부는 24m이고, 경계석렬

없이 원형 적석부로만 구성된 경우도 있다. 또한 경계

석렬은 방형과 원형으로 구분되며, 특히 방형 경계석렬

의 모서리에는 순장묘 또는 배장묘가 시설되며, 동시에

선돌이 세워지는 경우가 확인되었다. 순장묘와 배장묘

는 대체로 경계석렬 외부에 원형 또는 호형을 이루면서

시설되었다. 그러나 순장묘의 경우 경계석렬 외곽에 일

직선으로 구축된 경우가 대체로 확인되었다. 이런 경우

는 히르기수르 구축 당시 동시에 말을 통해 제사를 행한

유구로 판단되며, 4~5기가 1열 또는 2열로 구축되어

그 위세를 판단할 수 있는 자료이다. 또한 각각 방향성

을 가지면서 구축된 경우도 있어 몇 번의 제사행위가 있

었는지 판단할 수 있었다. 배장묘의 경우 수 십기가 한

꺼번에 조영된 경우도 확인되었다. 그러나 순장묘와 배

장묘는 북쪽에서는 대체로 확인되지 않아, 당시의 방위

개념에서 북쪽은 의도적으로 피했다고 생각된다. 일부

히르기수르에서는 적석부에서 경계석렬까지 묘도가 설

치된 경우와 경계석렬과 연접한 제사유구 등이 별도로

확인되었다.

이상과 같이 살펴본 고비-알타이 아이막에 소재한 히

르기수르에 대한 검토가 반드시 고비-알타이 아이막에

사진 18 | 차히르 노람트 1호분/보르가스니 구레 7호분/보르가스니 구레 20호분

128

한국전통문화연구 제9호 The Journal of Korean Traditional Cultural Heritage

국립문화재연구소, 2011, 「2011 Asia Archaeology」

※ 본 논문 작성은 한국 국립문화재연구소 고고연구실

과 몽골 과학아카데미 고고학연구소가 공동으로 구

성한 한·몽공동조사단의 헌신적인 노력이 있었으

며, 이에 연도별 참여 연구원을 아래와 같이 밝혀둔

다.(지위생략)

ㅇ 한국측

- 2009년 : 윤광진, 신희권, 탁경백, 박성진, 오세윤

- 2010년 : 이상준, 탁경백, 양종현, 정우일

ㅇ 몽골측

- 2009년 : D.Tseveendorj, N.Batbold,

M.Tsengel, B.Jargalan,

D.Buhchuluun, B.Batdalai

- 2010년 : Y.Tserendagva, N.Batbold,

M.Bayarsaikhan, B Battsengel

서만 적용가능한 특징이라고는 단언하기 어렵다. 그러

나 현재까지 고비-알타이 아이막 중 가장 많이 지역을

조사하고 자료를 축적한 상태에서 이러한 검토 시도는

향후 다른 지역의 유적과 히르기수르와의 비교에 기초

적인 자료를 제공할 수 있을 것으로 생각된다.

향후 고비-알타이 아이막의 전체 히르기수르 분포양

상과 그 특성에 대한 검토, 그리고 선사시대의 대표적

인 유적인 암각화나 사슴돌과의 분포양상과 히르기수르

의 분포양상의 비교 등에 대한 연구가 이루어져, 고비-

알타이 아이막의 문화유산에 대해 보다 깊은 연구가 이

루어질 수 있기를 기대해본다.

참고문헌

국립중앙박물관, 1995, 「알타이문명전」

국립중앙박물관 외, 1999, 「몽골 우글룩칭골 유적」-東

北亞遺蹟 學術調査 報告書Ⅰ-

국립중앙박물관, 2002, 「몽골의 유적조사 5년」

블라지미르 D. 꾸바레프 저, 이헌종·강인욱 역, 2003,

「알타이의 암각 예술」, 학연문화사

국립경주문화재연구소 외, 2008, 「돌에 새긴 유목민의

삶과 꿈」

국립중앙박물관, 2008, 「몽골 흉노무덤 자료집성」

동북아역사재단, 2008, 「몽골 고비 알타이의 암각화」

서울대학교 박물관 외, 2008, 「몽골 에르드네 판석묘

유적」

몽골국립박물관, 2009, 「몽골국립박물관」한국어·몽

골어판

윤광진·탁경백·박성진, 2009, 「새롭게 확인된 몽골

의 분묘유적」-고비-알타이의 Tavintai Am 유

적을 중심으로, 「文化財」제42권·제3호

국립중앙박물관, 2009, 「도르릭나르스 흉노무덤」

국립문화재연구소·몽골 과학아카데미 고고학연구소,

2010, 「몽골의 문화유산」Ⅰ

국립문화재연구소·몽골 과학아카데미 고고학연구소,

2011, 「몽골의 문화유산」Ⅱ

고비-알타이 아이막의 히르기수르 검토

129

<Abstract>

Essay on the Examination

of the Khirigssur of Govi-

Altai Aimag

- Focusing on the Korea·Mongolia

joint survey of 2009∼2010 -

National Research Institute of Cultural Heritage

Archaeological Studies Division

Tahk, Kyung-baek

National Research Institute of Cultural

Heritage in Korea and Institute of Archaeology,

Mongolian Academy of Sciences, has conducted

surface surveys to the archeological site at Gobi-

Altai Aimac since 2009. This essay has tried to

determine the spread and forms of the Khirigssur,

a major form of features prevalent from the

bronze age to the early iron age

There were 6 Sites with 10 or more Khirigssurs

and they were identified at a radius of 10

kilometers from the central area of Sum. Other

forms of tombs from subsequent periods continue

to be identified, and their function as tombs

were still maintained, letting it be known that a

settlement had been there. In cases where only

one or two Khirigssurs were identified, they were

concentrated at a certain distance from the central

area sum, totalling 25 sites, while only two of

them were maintained in the form of tombs in

subsequent periods. The remaining Khirigssur we

were able to confirm were 19, which implied that

short period or small groups had settled there.

By examining their form, we were able to know

the a form of Khirigssur with no line of boundary

stone. These were mostly composed in square or

circular shapes. Tombs practiced to bury the living

with the dead were generally built in a straight

line outside the boundary stones, while arounded

tombs were built in a circular or arced shape.

The sites of ancestral rites, monoliths, tombs

that buried the living with the dead were

confirmed to be built on the boundary stone line

itself.

Examination of the spread and form of the

Khirigssur was attempted as stated in the

above, and these attempts will be able to be used

subsequently as data for comparative studies on

Mongolian ruins.

Keywords : Mongolia, Govi-Altai Aimag,

Khirigssur, Settlement