141

점화(點火)의 온습도 조건에 따른 아교의 물성변화

홍창용52

조규혁*

정용재**

53

I. 서론

II. 재료 및 방법

1. 연구 재료

2. 연구 방법

III. 연구 결과

1. 점화 조건별 보관 시 물성변화

2. 고습열화 후 점화 조건별 보관 시 물성변화

IV. 고찰 및 결론

국문초록

점화는 구들을 설치한 온돌방에 활과 악기를 보관하는 전통기술이다. 점화는 여

름이나 장마철 등의 고온다습한 환경에서 아교 등으로 부착한 접착부의 내구성을

유지하기 위해 사용되어왔다. 점화에 관한 기록은 뺷조선왕조실록뺸, 뺷승정원일기뺸,

뺷일성록뺸 등에서도 찾아볼 수 있다. 본 연구는 점화의 적정 조건을 탐색하고, 점화

의 기초자료를 확보하고자 하였다. 온습도를 달리한 다양한 점화 조건에 아교를 보

관하고 물성변화를 관찰하였으며, 또한 아교를 고습열화한 후 각 점화 조건에서 보

관하며 물성변화를 관찰하였다. 고온저습한 점화 조건일수록 아교와 목재의 건조

정도, 아교의 강도는 증가하였으며, 고습열화 후 점화 시 물성회복 또한 빠르게 진

행되었다. 본 연구에서 선정한 점화 조건 중 30℃, 30% RH 조건이 강도유지와 회복

에 가장 효과적이었다. 향후 점화의 특성에 대한 과학적인 연구와 방법론적인 연구

* 한국전통문화대학교 문화유산전문대학원 문화재수리기술학과.

** 한국전통문화대학교 문화유산전문대학원 문화재수리기술학과 교수.

Corresponding Author: 정용재: iamchung@nuch.ac.kr,

041-830-7365.

제26호

142

를 진행한다면, 목공예품 아교 접착부의 강도와 탄성력을 유지할 수 있도록 보관하

는 유용한 방안으로써 전통기술 점화의 활용도를 더욱 높일 수 있을 것이다.

주제어

아교, 점화, 온습도, 적정보관환경, 물성변화

점화(點火)의 온습도 조건에 따른 아교의 물성변화

143

I. 서론

점화는 하계나 우기와 같은 고습 조건 혹은 동계의 저온 조건과 같은

환경이 나타날 때 구들이 설치된 온돌방에서 활과 악기 등의 목공예품

을 보관하는 전통적인 기술이다

.1 또한 점화를 고습에 노출된 활의 접

착부를 건조시켜 본래 물성을 회복하기 위한 방안으로써 활용하였다

는 기록도 존재한다

. 활과 악기 등을 제작하는 경우에는 목부재를 부착

하는 공정을 필요로 한다

. 여기서 목공예품이란 나무를 이용하여 만든

구조물 혹은 기물을 뜻하며

, 목공예품 제작에는 아교와 같은 동물성 천

연접착제를 사용해온 것으로 알려져 있다

. 과거에는 점화를 통해 아교

등의 접착제로 붙인 접착부의 탄력과 강도가 줄어들지 않도록 적합한

환경을 조성하였던 것으로 보인다

.2

아교는 짐승의 가죽이나 뼈를 물에 끓이고 정제하여 제조한다

. 아교는

예로부터 부재를 붙이는 접착제

, 안료와 혼합하여 쓰는 교착제 등으로 다

양한 분야에서 사용되어왔다

.3 아교는 물속에 분산되어 유동성 있는 졸

(sol)

상태에서 사용된다. 아교는 졸 상태로 피착재의 표면에 도포된 후,

내부로 침투하면서 수분이 제거되어 유동성이 없어진 겔(gel)

상태로 변

하는 물리적 결합이 일어난다

. 그리고 이와 동시에 분자 내 아미노기

(-NH2)

, 카르복실기(-COOH), 수산기(-OH) 등 작용기에 의한 화학적 결합이

1

김일환

, 정수미, 뺷궁시장뺸, 국립문화재연구소, 2002.

2

박희현

, 「각궁과 화살의 제작」, 뺷한국민속학뺸, 10, 1977, 177~215쪽.

3

국립중앙과학관

, 뺷겨레과학 갖풀의 제조메커니즘 복원과 단정용 교착제 개발연구뺸,

2009.

제26호

144

일어난다

.4 젤라틴은 40℃ 이상에서 가용되는 성질이 있어 겔 상태의 젤

라틴을 약하게 가열하면 졸(sol)로의 가역적 전환이 가능하며5

, 또한 젤라

틴은 수용성 고분자이므로 물을 흡수할수록 유동성이 커진다

.

회화

, 벽화, 목재유물 등의 파손부분이나 균열 및 박리부분을 강화처리

할 때 전통천연접착제로 아교를 사용하는데

, 이때 물에 용해되어 언제든

지 재작업이 가능하다는 점은 가역성이 좋다는 장점으로써 작용한다

.6

반대로 이러한 재료적 특성으로 인해 아교가 사용된 문화재를 보존하기

위해서는

, 빛과 습도 등으로 인해 아교 분자들의 결합이 끊어지는 열화를

방지하기 위한 적합한 환경을 조성해야 할 필요성이 있다

.7

점화와 관련된 기록들은 조선왕조실록

, 승정원일기, 일성록 등에서 찾

아볼 수 있다

. 뺷조선왕조실록뺸 중종 9년 갑술(1514) 10월 13일(임인)8에는

구들을 이용해 활을 관리하는 점화가 매우 효과적인 관리방안으로 사용

되었다는 서술이 있다

.9 또한 뺷조선왕조실록뺸 성종 9년 무술(1478) 8월 10

4

Koob, S., “Obsolete fill materials found on ceramics”, Journal of the American Institute for

Conservation, 37(1), 1998, pp.49~67.

5

전현정

, 「전통회화작품에 사용되는 아교의 영항에 관한 연구」, 명지대 석사학위논문, 2006.

6

안지윤

, 「동양회화의 보존수복에 사용되는 교의 접착특성에 관한 연구」, 용인대 석사학

위논문

, 2011.

7

이준호 외

, 「제니핀을 첨가한 아교의 접착 특성과 물성 변화 연구」, 뺷보존과학회지뺸,

34(3), 2018, 157~166쪽.

8

한국고전종합

DB, 1979, 「조선왕조실록 중종 09-10-13(03)」. ht p://db.itkc.or.kr/inLink?

DCI=ITKC_JT_K0_A09_10A_13A_00030_2005_011_XML (2019.04.18.)

9

본 구절에는

“경상도의 여러 진에 있는 군기를 두루 점검(點檢)하여 보니, 다만 영해(寧海)

한 진만이 가장 수련

(修鍊)이 잘 되었습니다. 신이 그 이유를 자세히 물으니, 점화가 잘 되었

기 때문에 그렇게 되었다고 합니다

. 그 제도는 군기고(軍器庫)에 긴 구들을 만들고 매 간(間)

마다 각기 큰 궤짝을 놓았는데

, (...) 부엌에서 불을 떼어 긴 구들이 따뜻해지면 기운이 문득

바로 올라가서 옆으로 새는 데가 없으니

, 비록 장마가 여러 날이 계속된다 하더라도 궤짝

속이 늘 따뜻한 까닭에 저장된 물건이 새것과 같았습니다

.”라고 기록되어 있다.

점화(點火)의 온습도 조건에 따른 아교의 물성변화

145

일(기해)10에는 이를 통해 활의 기능성 유지를 위한 방법으로써 점화를 국

가적으로 채택하고

, 점화실을 마련하여 운영하였다는 서술이 있다.11

뺷승정원일기뺸 영조 4년 무신(1728) 5월 26일(병자)

12

에서는 고습에 의

해 접착부가 약화된 경우에 물성을 회복하기 위한 방안으로 점화를 사용

했음을 알 수 있다

.13 그리고 뺷일성록뺸 정조 2년 무술(1778) 11월 29일(을

묘

)

14

에서는 악기를 관리하는 데에도 점화를 사용하였으며

, 아교를 사용

해 재료를 부착하고

, 탄성력이 기능성과 내구성으로 연결되는 목공예품

에 점화가 범용적으로 사용될 수 있는 기술임을 알 수 있다

.15

현대에 이르러 점화는 전통 활과 화살을 제작하는 궁시장들

, 국궁문

화를 향유하는 동호회 회원들 등에 의해 사용되고 있으며

, 과거 기록에

서 등장하는 점화실보다는 보관함 형태로 제작한 점화장을 주로 사용

하고 있다

. 이때 점화장 운용에는 백열등, 온돌판넬, 디지털온도계 등

현대의 기술을 활용하고 있다

. 다만, 온도, 상대습도, 기간, 운용방법

10

한국고전종합

DB, 1982, 「조선왕조실록 성종 09-08-10(02)」. http://db.itkc.or.kr/inLink?

DCI=ITKC_JT_I0_A09_08A_10A_00020_2005_013_XML (2019.04.18.)

11

본 구절에는

“이제 신이 감독해 만든 활은 모두 쓸 만하다고 생각합니다. 다만 점화(點火)

하는 곳이 매우 좁으니

, 청컨대 숭례문(崇禮門)의 수리를 마친 뒤에 점화실(點火室)을 만

들게 하소서

.”라고 기록되어 있다.

12

한국고전종합

DB, 2016, 「승정원일기 영조-04-05-26(49)」. ht p://db.itkc.or.kr/inLink?

DCI=ITKC_ST_U0_A04_05A_26A_00500_2017_088_XML (2019.04.18.)

13

본 구절에는

“활이란 것은 본래 쇠심줄과 아교를 사용하여 만드니 반드시 점화(點火) 과정을

거친 뒤에야 쏠 수 있고 비가 내려 습할 때에는 모두 버리게 됩니다

. (...) 만약 날짜를 조금

물린다면 며칠 동안 점화하는 방도를 마련할 듯하니 매우 적절합니다

.” 라고 기록되어 있다.

14

한국고전종합

DB, 2000, 「일성록 정조 02-11-29(02)」.ht p://db.itkc.or.kr/inLink?

DCI=ITKC_IT_V0_A02_11A_29A_00020_2003_013_XML (2019.04.18.)

15

본 구절에는

“사직 대제가 머지않았으니, 제조는 미리 나아가 악기를 점검하고 낭청은 그

때에 임박해서 나아가 점화

(點火)하고 먼지를 털되, 비단 이번만 이렇게 할 게 아니라 영

구히 정식으로 삼도록 하라

.” 라고 기록되어 있다.

제26호

146

등은 정해진 기준이나 규격이 없어 개개인의 경험에 따라서 다양하게

설정하여 사용되고 있다

.

본 연구에서는 점화의 적정 조건을 탐색하고

, 점화에 대해 과학적으

로 연구하기 위한 기초 자료를 확보하고자 하였다

. 온습도를 다양화한

여러 점화 조건에 아교를 보관하여 물성변화를 관찰하였다

. 또한 아교

를 고습조건에 노출시킨 후 여러 점화 조건에 보관하여 물성변화를 관

찰하는 실험을 진행하였다

. 이를 통해 아교로 접착한 활과 악기 등의

목공예품 문화재의 강도를 유지하는 주기적인 관리방안으로써

, 그리

고 해당 문화재의 접착부가 열화된 경우 내구성을 회복하는 관리방안

으로써 활용하는 가능성을 모색해보고자 하였다

.

II. 재료 및 방법

1. 연구 재료

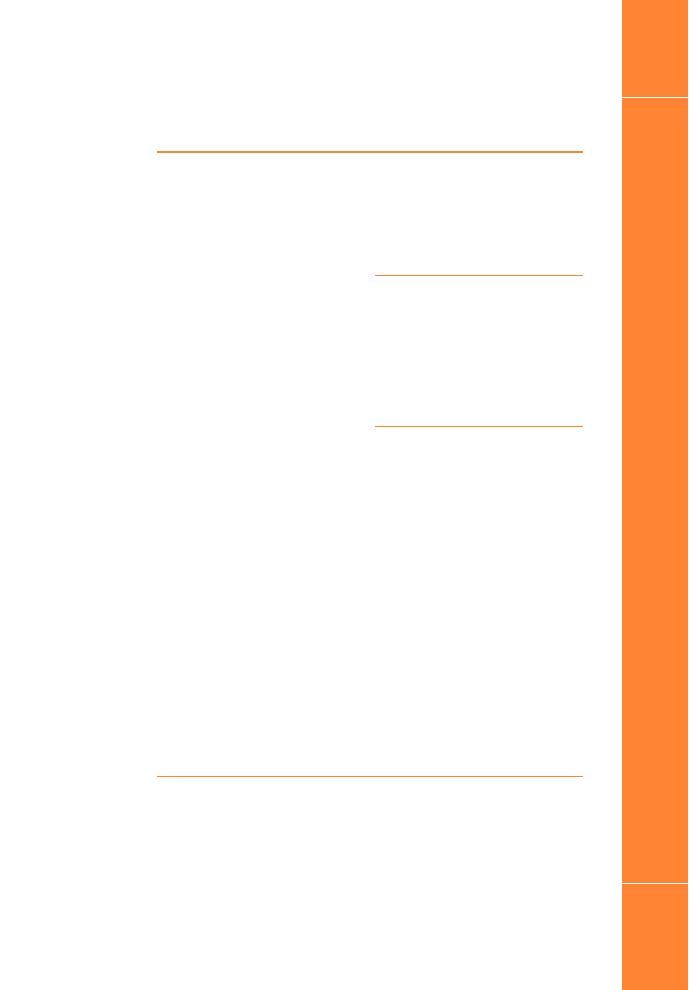

접착제인 아교는 분말아교(Nakagawa, JPN)를 선정하였으며

, 아교 필름인

장강도 시편 제작을 위한 아교수는

25% 희석비로, 아교-목재 접착강도 시

편 제작을 위한 아교수는

17% 희석비로 제조하였다(<표 1-가>). 피착재인

목재는 국내 목공예에서 주로 쓰이는 수종 중 하나인 소나무를 선정하였으

며

, “KS M ISO 15108: 접착제-굽힘 전단법을 이용한 접합부분의 강도측정”

규격에 따라

100 × 25 × 5 mm3 의 크기로 재단하였다(<표 1-나>).

점화(點火)의 온습도 조건에 따른 아교의 물성변화

147

2. 연구 방법

(1) 점화 조건별 보관 시 물성변화

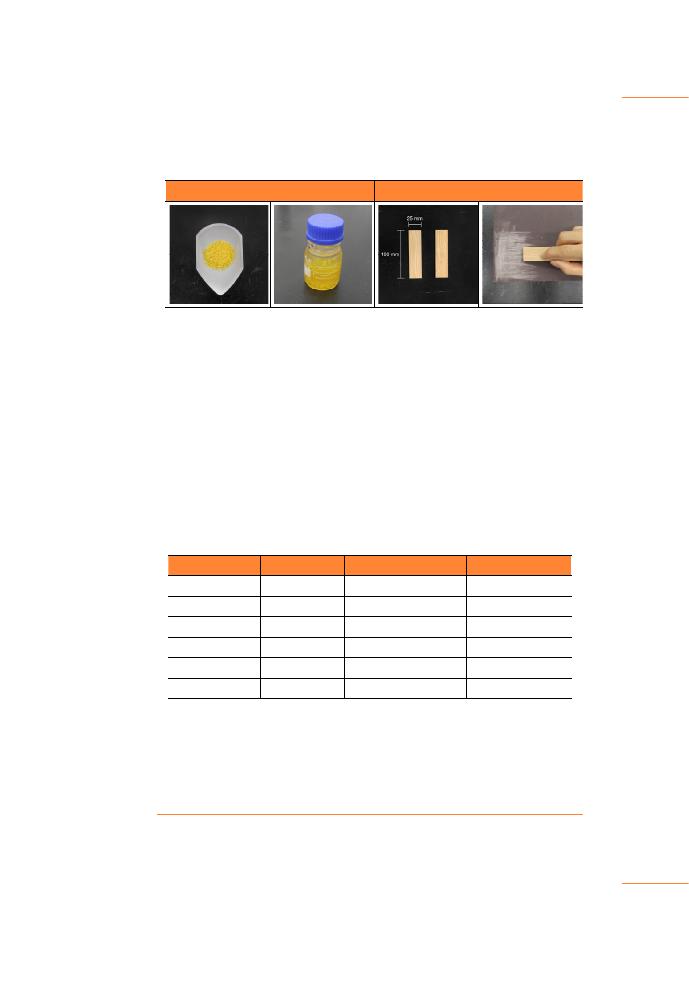

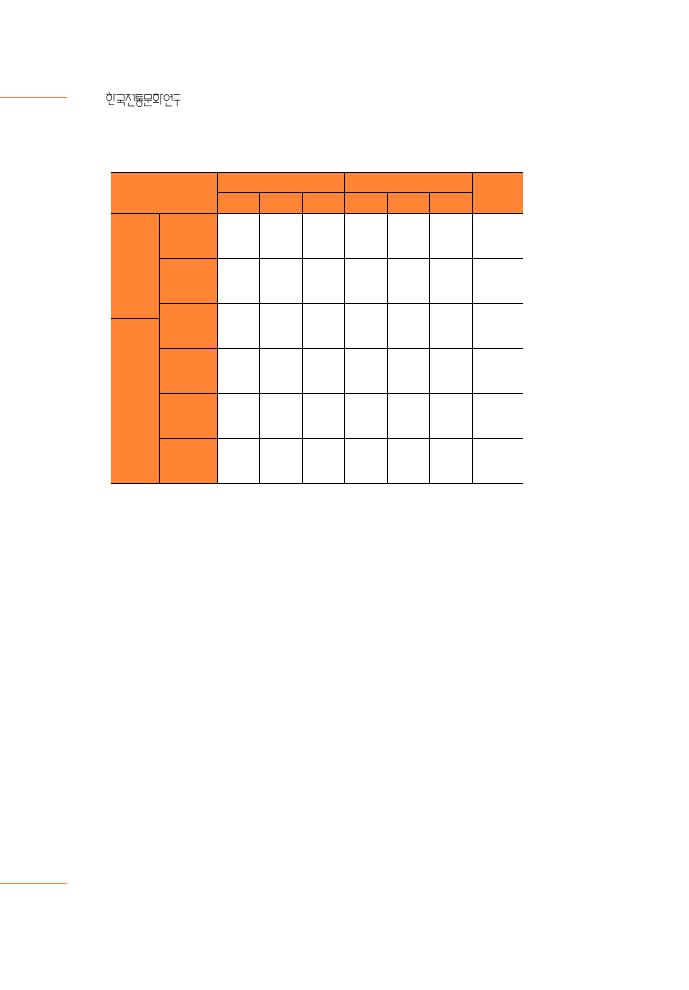

1) 점화 조건

문헌과 사전조사에서 점화 조건으로 쓰이는 범위 내에서16

각각의

온도(20℃, 30℃, 40℃)와 상대습도(30% RH, 60% RH)를 교차하여

6가지의

점화 조건을 설정하였다(<표 2>).

점화 조건을 조성하기 위해 온도와 상대습도를 설정하여 유지할 수

있는 항온항습기(TH-ME-100, Jeiotech, KOR)를 사용하였다(표 3-가).

또한 정

16

각주

2 참조.

(가) 증류수에 아교 팽윤

(나) 사포를 이용한 소나무 가공

<표 1> 아교와 목재

번호

명칭

점화 조건

특징

1

J23

20℃, 30% RH

저온저습

2

J33

30℃, 30% RH

중온저습

3

J43

40℃, 30% RH

고온저습

4

J26

20℃, 60% RH

저온중습

5

J36

30℃, 60% RH

중온중습

6

J46

40℃, 60% RH

고온중습

<표 2> 실험에 선정한 점화 조건

제26호

148

밀한 온습도 조정을 위하여 항온항습기 내부에 디지털온습도계

(Humidity monitor: model 00325, Acurite, USA)

를 두어 내부 온습도를 주기적

으로 측정하였다

. 이러한 방법으로 조성한 점화 조건에서 시편을 96시

간 동안 보관한 후 물성변화 관찰을 위한 실험에 사용하였다

.

2) 아교 건조중량

아교의 건조중량을 측정하여 점화 조건에 따른 아교의 건조 정도를

관찰하고자 하였다

. 전자저울(EX124G, Ohaus, KOR)을 이용하여 아교 필

름인장강도 측정을 위한 시편의 중량을 측정하였다(<표 3-나>).

해당 실

험은

10회 반복 수행하였고 평균값을 산출하였다.

3) 목재 함수율

목재의 함수율을 측정하여 점화 조건에 따른 목재의 건조 정도를 관

찰하고자 하였다

. 전기저항식함수율측정기(MC-460, Exotek, DEU)를 이용

하여 목재가 함유하는 수분량을 측정하였다(<표 3-다>).

해당 실험은 10

회 반복 수행하였고 평균값을 산출하였다

.

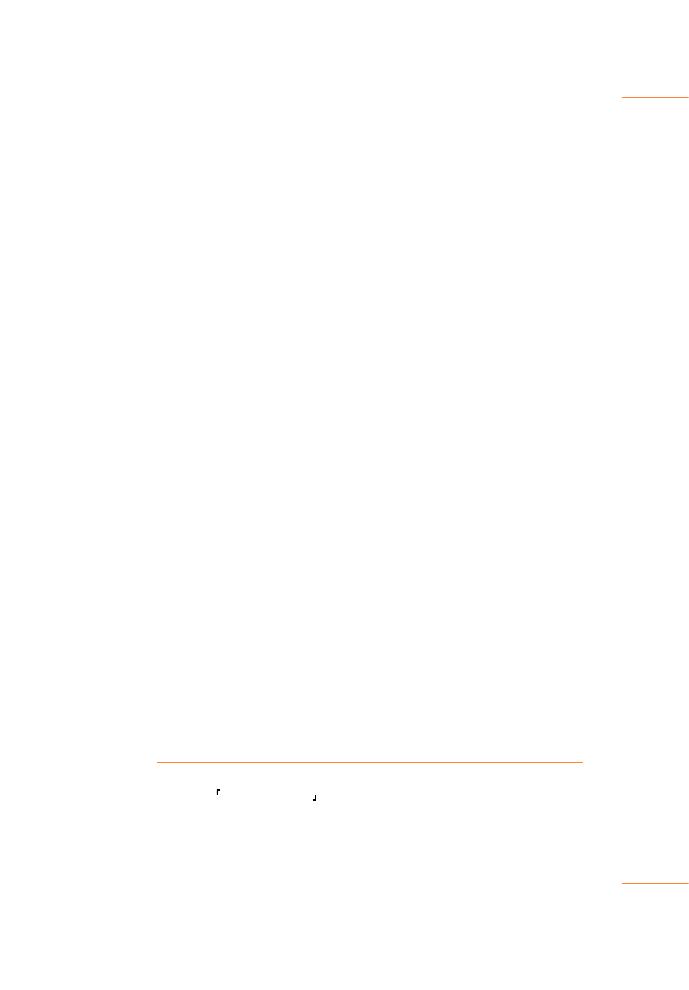

(가) 항온항습기

(나) 전자저울

(다) 함수율측정기

<표 3> 점화 조건 조성, 아교 건조중량 및 목재 함수율 측정

점화(點火)의 온습도 조건에 따른 아교의 물성변화

149

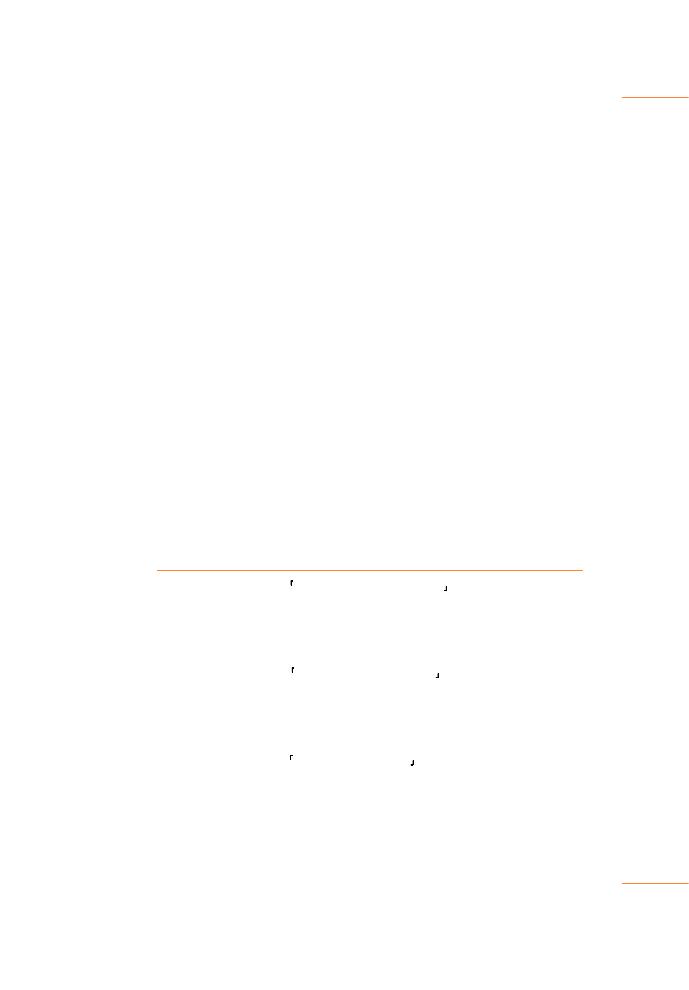

4) 아교 필름인장강도

아교의 강도 변화를 관찰하기 위하여

“KS M ISO 178: 경질 발포 플라

스틱 — 인장성의 측정

”을 참고하여 아교 필름인장강도를 측정하였다.

규격에 명시된

150 × 25-40 × 1 mm3 너비에 따라 아교수를 분주하고 건

조하여 시편을 제작하였다

. 제작한 시편은 23℃, 50% RH에서 24시간

이상 컨디셔닝하였다

. 해당 시편을 대상으로 종합물성시험기(AG-X

plus, Shimadzu, JPN)

를 사용하여 크로스헤드 속도

5 mm/min로 최대인장

하중을 주어 인장강도를 측정하였다

. 해당 실험은 10회 반복 수행하였

고 평균값을 산출하였다(<표 4>).

5) 아교-목재 접착강도

아교의 강도 변화를 관찰하기 위하여

“KS M ISO 15108: 접착제-굽힘

전단법을 이용한 접합부분의 강도측정

”을 참고하여 아교-목재 접착강

도를 측정하였다

. 규격에 명시된 12.5 × 25 mm2 너비 소나무 각재에

0.048 g의 접착제를 도포하고 다른 각재를 부착하여 시편을 제작하였다.

시편은

23℃, 50% RH에서 24시간 이상 컨디셔닝하였다. 해당 시편을 대

상으로 종합물성시험기(LS1SC-230V, Ametek, USA)를 사용하여 크로스헤드

(가 아교 분주

(나) 아교 평활화

(다) 시편 건조

(라) 종합물성시험기

<표 4> 아교 필름인장강도 시편 제작 및 측정

제26호

150

속도

10 mm/min로 3점 굽힘전단법을 시행하여 접착강도를 측정하였

다

. 해당 실험은 10회 반복 수행하였고 평균값을 산출하였다(<표 5>).

(2) 고습열화 후 점화 조건별 보관 시 물성변화

1) 고습열화조건

고습열화는

“KS M ISO 9142 부속서A 참고: 접착제-접착부 시험을 위

한 실험실적 표준 노화 조건의 선정 지침

”을 참고하여 진행하였다. 항

온항습기를 사용하여

30℃, 90% RH 조건을 조성하였고, 해당 조건에

시편을

24시간 노출시켰다.

2) 점화 조건 설정 및 물성변화 관찰

고습열화한 시편들을 앞선 실험과 동일한 방법으로 조성한 점화 조건

에서

24시간, 48시간, 72시간, 96시간 보관한 후 물성변화를 관찰하였다.

해당 물성변화 관찰실험은 앞서 진행한 목재 함수율 측정실험과 아교

-목

재 접착강도 측정실험과 동일하게 진행하였다

. 대조군으로써 고습열화

를 시키지 않고 동일한 점화 조건에

96시간 보관한 시편을 사용하였다.

(가) 아교 도포

(나) 접착면 부착

(다) 시편 건조

(라) 종합물성시험기

<표 5> 아교-목재 접착강도 시편 제작 및 측정

점화(點火)의 온습도 조건에 따른 아교의 물성변화

151

III. 연구 결과

1. 점화 조건별 보관 시 물성변화

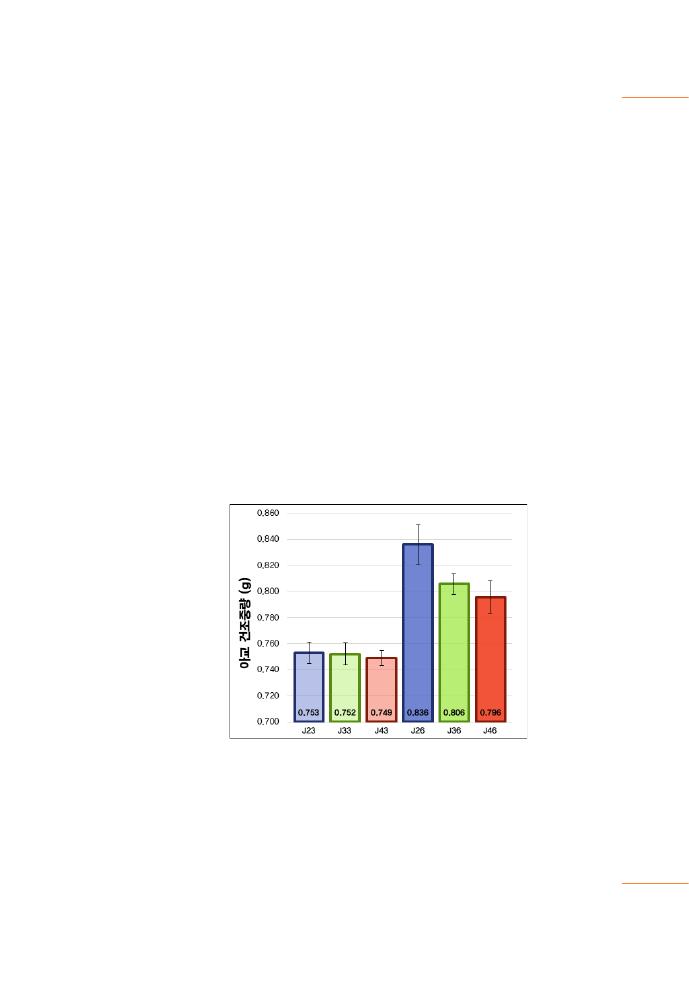

(1) 아교 건조중량

아교 건조중량은 상대습도가 더 높은 조건에서 보관한 시료가 더 크

게

, 고온보다 저온에서 보관한 시료가 더 크게 나타났다. 선정한 점화

조건 중에서는

J43에서 0.749 g로 가장 낮은 건조중량을 보였다. 이는

가장 큰 건조중량을 보인

20℃, 60% RH에 비해 0.16배 낮은 결과이다.

이러한 결과를 통해 아교는 고온저습한 점화 조건에서 강하게 건조되

었음을 확인하였다

.(<그림 1>)

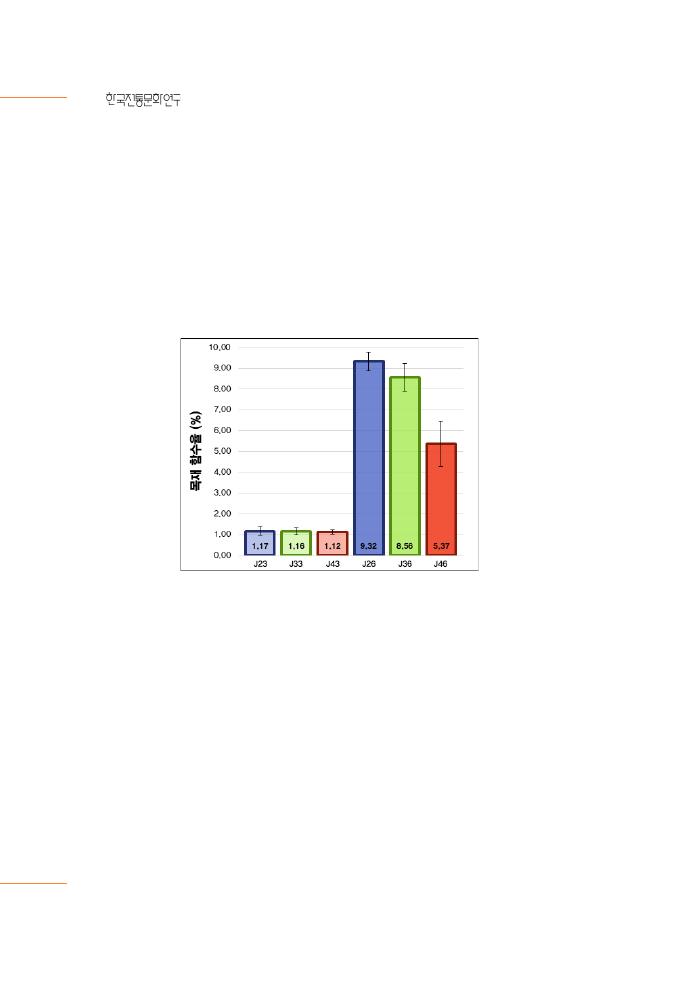

(2) 목재 함수율

목재 함수율은 상대습도가 높은 조건에서 보관한 시료가 더 높게

, 고

<그림 1> 점화 조건별 보관 시 아교 건조중량

제26호

152

온보다 저온에서 보관한 시료가 더 높게 나타났다.

선정한 점화 조건

중에서는

J43에서 1.12%로 가장 낮은 목재 함수율을 보였다. 조건에 따

른 시료별 함수율 순위는 아교 건조중량과 동일하게 나타났다

. 이러한

결과를 통해 목재는 아교와 마찬가지로 고온저습한 점화 조건에서 강

하게 건조되었음을 확인하였다

.(<그림 2>)

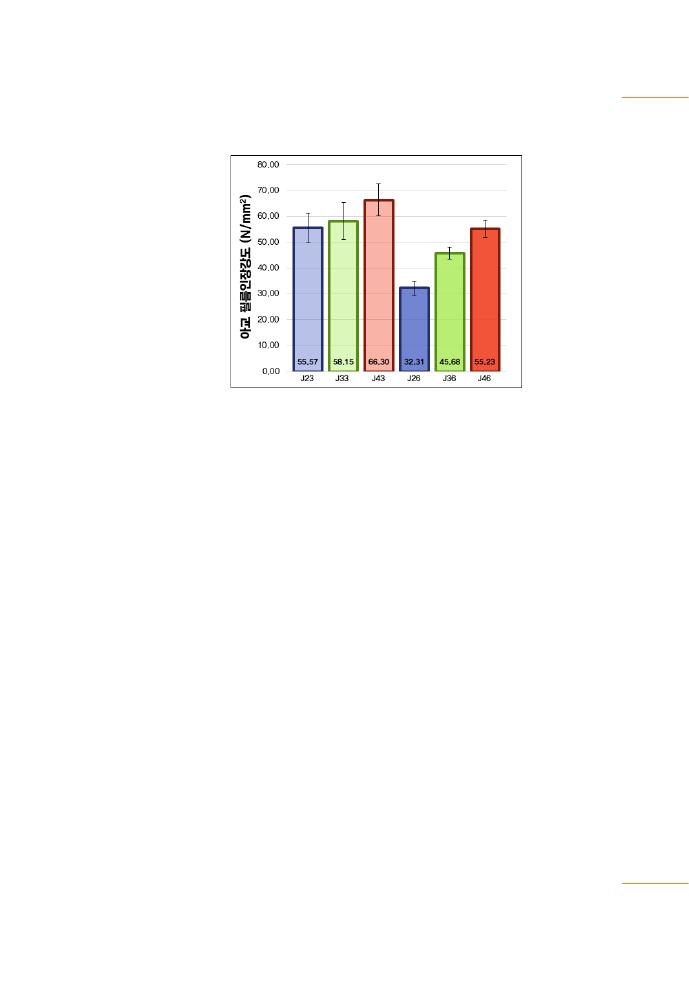

(3) 아교 필름인장강도

아교 필름인장강도는 상대습도가 낮은 조건에서 보관한 시료가 더 높

게

, 저온보다 고온에서 보관한 시료가 더 높게 나타났다. 선정한 점화 조

건 중에서는

J43에서 66.30 N/mm2로 가장 높은 아교 필름인장강도를 보

였다.

이는 가장 낮은 아교 필름인장강도를 보인 20℃, 60% RH에 비해

2.05배 높은 수치다. 이러한 결과를 통해 고온저습한 점화 조건에서 아교

필름인장강도가 강하게 나타난다는 점을 확인하였다

.(<그림 3>)

<그림 2> 점화 조건별 보관 시 목재 함수율

점화(點火)의 온습도 조건에 따른 아교의 물성변화

153

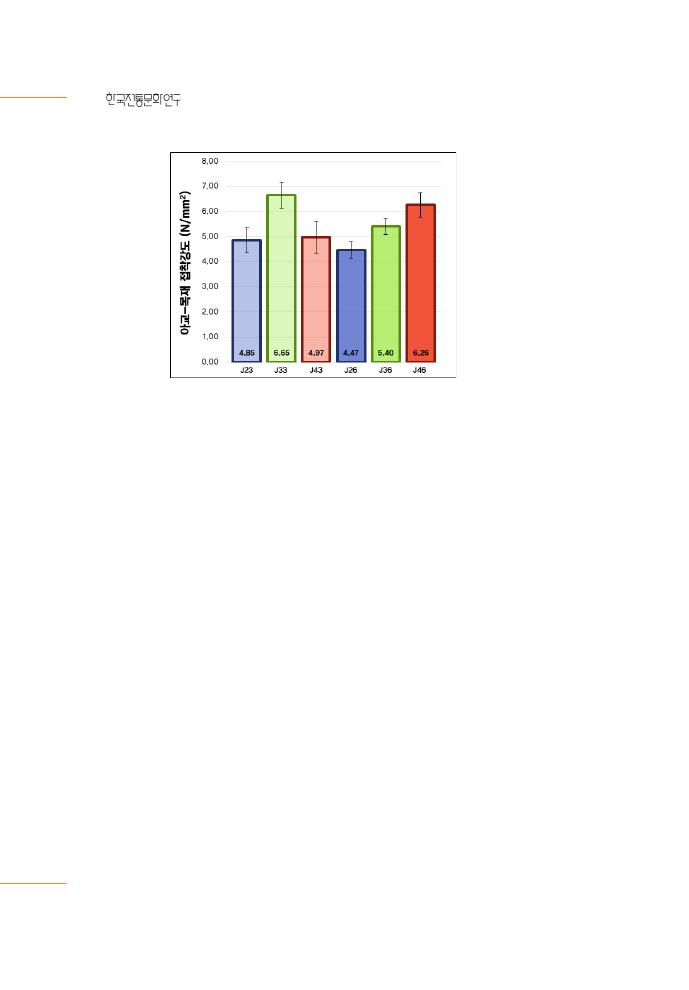

(4) 아교-목재 접착강도

아교

-목재 접착강도는 20℃와 30℃에서 보관한 시료의 경우, 상대습

도가 더 낮은 조건에서 보관한 시료에서 더 높게 나타났으나

, 40℃에서

보관한 시료의 경우 상대습도가 더 높은 조건에서 보관한 시료에서 더

높게 나타났다.

선정한 점화 조건 중에서는 J33에서 6.65 N/mm2로 아

교

-목재 접착강도가 가장 높게 나타났다. 이는 아교-목재 접착강도가

가장 낮은 수치를 보인

J26에 비해 1.49배 높은 수치이며, J43에 비해

1.34배 높은 수치다. 이러한 결과를 통해 고온저습한 점화 조건에서 아

교

-목재 접착강도가 강하게 나타난다는 점을 확인하였지만, 가장 고온

저습한 점화 조건인

J43에서는 오히려 아교-목재 접착강도가 떨어진 점

또한 확인하였다

.(<그림 4>)

<그림 3> 점화 조건별 보관 시 아교 필름인장강도

제26호

154

2. 고습열화 후 점화 조건별 보관 시 물성변화

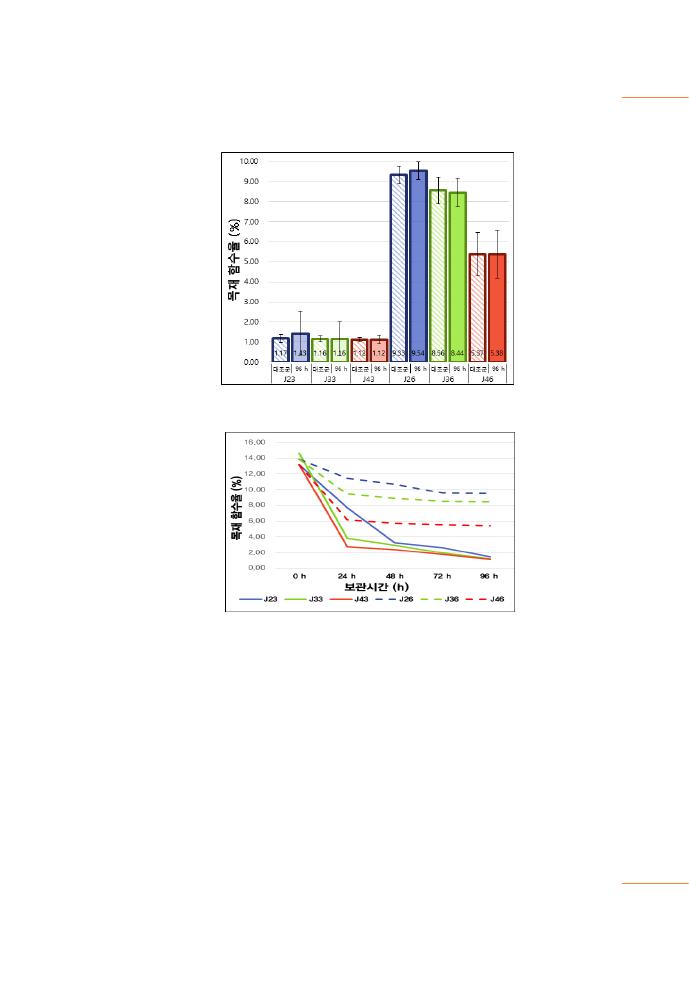

(1) 목재 함수율

고습열화 후 각 점화 조건에서

96시간 보관한 시료와 고습열화 하지

않고 각 점화 조건에서

96시간 보관한 대조군의 목재 함수율을 비교한

결과

, 모든 조건에서 편차가 약 0.2% 내외로 큰 차이 없이 유사한 결과

가 나타났다(<그림 5>).

목재 함수율은 고습열화 후 점화 시간(24시간, 48시간, 72시간, 96시간)

경과

에 따라 감소하였다

. 고습열화 후 30℃와 40℃에서 보관한 시료의 경우

24시간 경과 시점에서 함수율이 크게 감소하였다. 해당 비율만큼 목재 함

수율이 감소하기 위해서는

, 고습열화 후 20℃에서 보관한 시료의 경우 48

시간 이상 소요되었다

. 고습열화한 시료를 20℃에 보관할 때보다 30℃,

40℃에 보관할 때 목재 함수율의 빠른 변화양상을 확인하였다(<그림 6>).

<그림 4> 점화 조건별 보관 시 아교-목재 접착강도

점화(點火)의 온습도 조건에 따른 아교의 물성변화

155

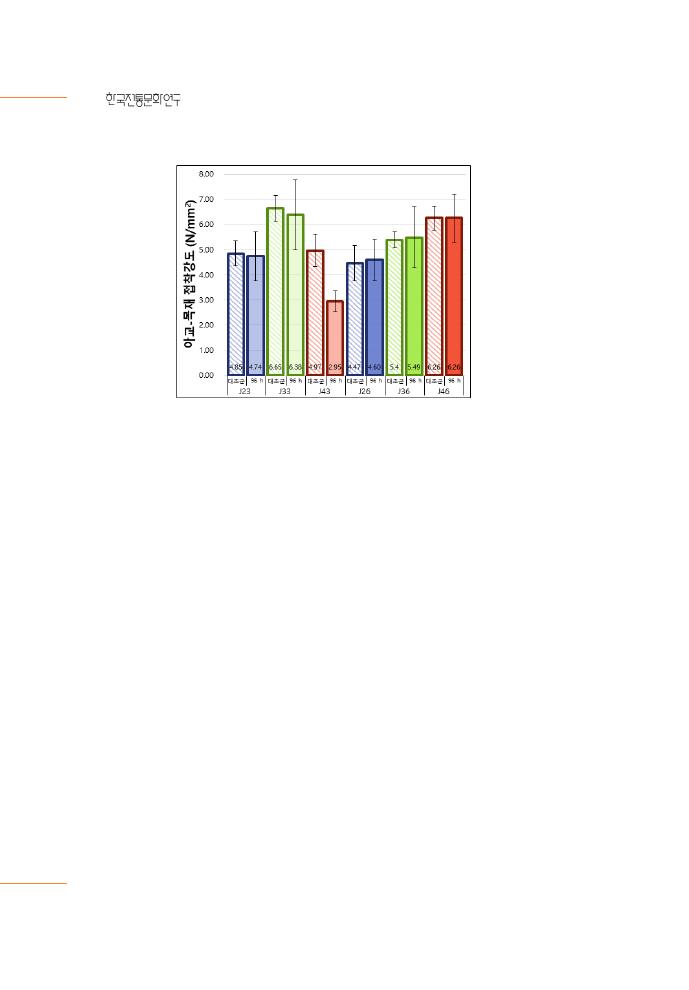

(2) 아교-목재 접착강도

고습열화 후 각 점화 조건에서

96시간 보관한 시료와 고습열화 하지

않고 각 점화 조건에서

96시간 보관한 대조군의 아교-목재 접착강도를

비교한 결과

, 대부분 조건에서 편차 0.2 N/mm2 내외로 큰 차이 없이 유

사한 결과를 나타냈으나

, J43에서는 96시간 동안 보관한 시료의 아교-

목재 접착강도가 대조군의 절반보다 떨어지며 편차가

2.02 N/mm2로

<그림 6> 고습열화 후 점화 조건별 보관 시

목재 함수율 변화양상

<그림 5> 고습열화 후 점화 조건별 보관 시

대조군과 96시간의 목재 함수율 비교

제26호

156

큰 차이가 나타났다(<그림 7>).

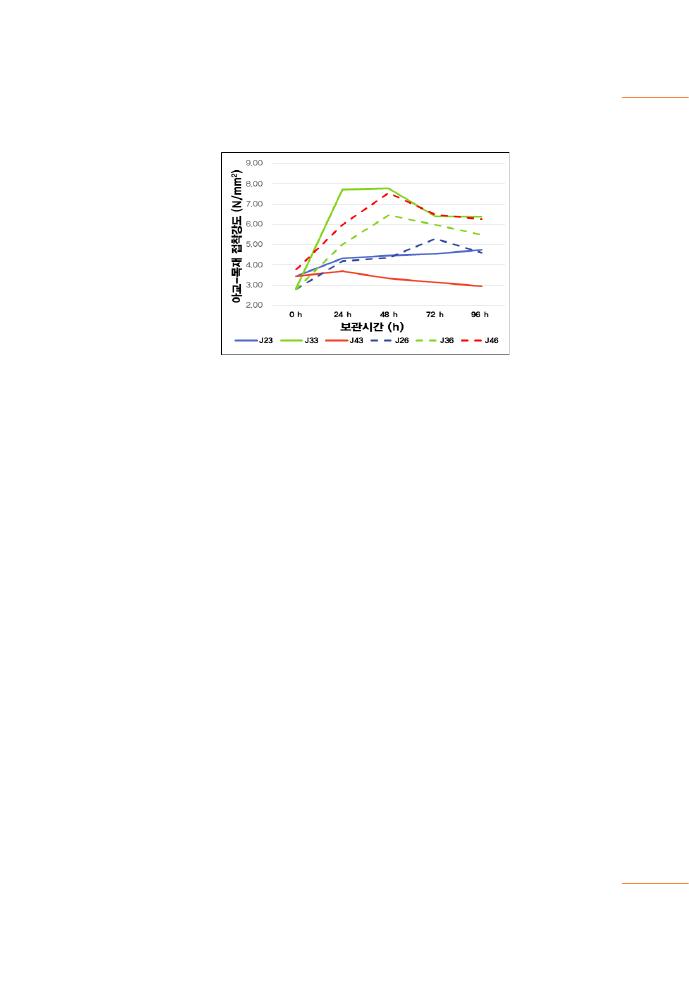

아교

-목재 접착강도는 고습열화 후 24시간 혹은 48시간 경과 시점까

지 증가하다가 이후부터 감소하였다

. J33에서는 고습열화 후 24시간 경

과 시점에서 아교

-목재 접착강도가 대조군의 접착강도 이상의 수치로

변화하였다

. 다른 점화 조건에서는 대조군 이상의 수치로 변화하기 위

해서

48시간 혹은 72시간이 소요되었다. J43에서는 24시간 경과 시점

이후 아교

-목재 접착강도가 계속 감소하여 0시간에서보다 낮은 수치를

보인다(<그림 8>).

IV. 고찰 및 결론

아교 건조중량과 목재 함수율은 온도 상승에 따라 감소하고

, 상대습

<그림 7> 고습열화 후 점화 조건별 보관 시

대조군과 96시간의 아교-목재 접착강도 비교

점화(點火)의 온습도 조건에 따른 아교의 물성변화

157

도

상승에 따라 증가하는 경향성을 보였으며, 온도에 비해 상대습도의

영향을 크게 받았다

. 아교 필름인장강도와 아교-목재 접착강도는 온도

상승에 따라 증가하고

, 상대습도 상승에 따라 감소하는 경향성을 보였

으며

, 온도와 상대습도의 영향을 모두 크게 받았다. 고온저습한 점화

조건일수록 아교와 목재의 건조 정도 및 아교의 강도가 증가하였다

.

본 연구에서 선정한 점화 조건 중

30℃, 30% RH는 아교의 건조 정도

와 강도가 강하게 나타나 본 연구의

6개 조건 중 점화에 가장 적합한 조

건임을 알 수 있었다

. 고온저습한 조건인 40℃, 30% RH에서는 건조 정

도와 필름인장강도가 강하게 나타났으나

, 다른 조건들에 비해 아교의

접착강도가 약하게 나타났다

. 또한 고습열화한 경우 해당 조건에서는

고습열화하지 않은 대조군의 강도로 회복되지 않았다

. 이러한 결과는

40℃, 30% RH가 점화 조건으로는 부적합하다는 점을 시사한다(<표 6>).

아교 필름인장강도와 아교

-목재 접착강도 두 방법 모두 아교의 강도

를 평가하는 방법임에도

40℃, 30% RH에서 서로 다른 결과가 나타나는

<그림 8> 고습열화 후 점화 조건별 보관 시 아교-목재 접착강도 변화양상

제26호

158

점은

, 아교와 목재의 재료적 특성과 아교의 접착 원리, 접착부와 온습

도 조건 간 상관관계

, 접착부의 파손과정 등에서 다양한 요인이 변수로

작용할 수 있기 때문으로 추정된다

.

접착강도에 대한 선행연구에 따르면

, 접착제 자체의 강도 향상이 접

착강도의 향상과 반드시 일치하지 않을 수 있으며

, 그 이유를 접착제와

피착재의 강도 간 관계를 통해 다음과 같이 설명하고 있다

. 접착제 층

의 일부 영역에서 발생하는 소성 거동은 피착재의 파손 하중 감소를 유

도하지만

, 접착제 층의 전체 영역에서 발생하는 소성 거동은 피착재의

파손 하중을 향상시킨다

. 접착제의 유효강도가 일정 수준 이상 증가하

면 접착부의 파손 양상은 접착제 파손에서 피착재 파손으로 변화하며

,

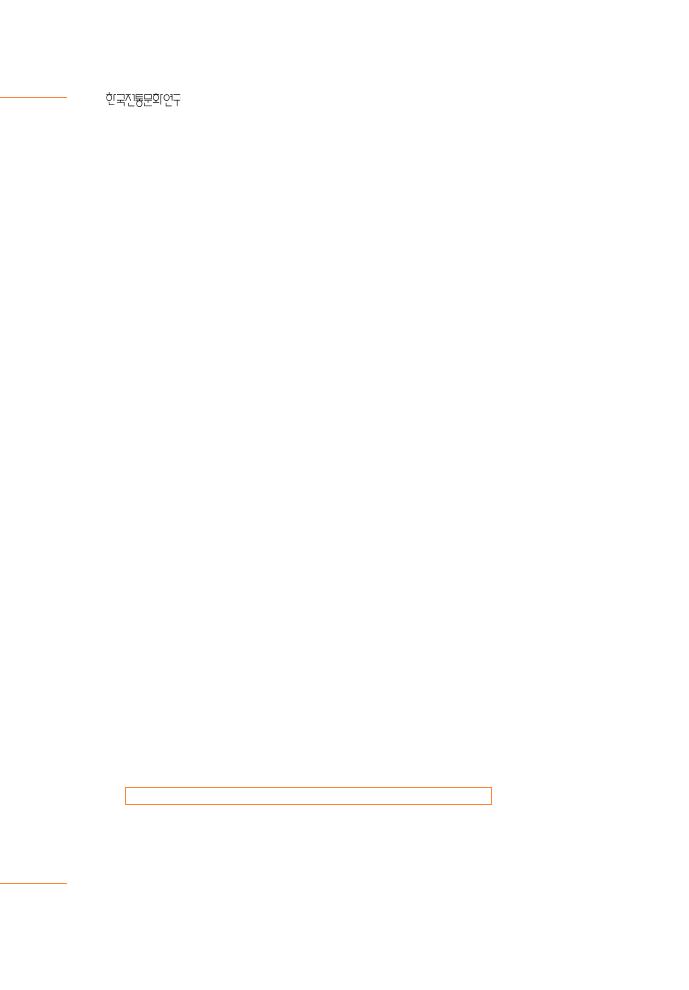

평가항목

30% RH

60% RH

비고

20

℃

30

℃

40

℃

20

℃

30

℃

40

℃

점화

조건별

보관

아교

건조중량

3

2

1

6

5

4

RH

영향큼

아교

필름인장강도

4

2

1

6

5

3

RH

영향큼

목재

함수율

3

2

1

6

5

4

RH

영향큼

고습열화

후

점화

조건별

보관

아교-목재

접착강도

6

1

4

5

3

2

-

목재 함수율

변화양상

4

2

1

6

5

3

RH

영향큼

아교-목재

접착강도

변화양상

5

1

6

4

3

2

-

* 1에 가까울수록 점화 조건으로써 효과적이고, 6에 가까울수록 상대적으로 효과가 떨어짐.

<표 6> 평가항목별 점화 조건으로써 효과적인 순위

점화(點火)의 온습도 조건에 따른 아교의 물성변화

159

이 변화 지점에서 접착강도가 가장 높다

.17

위와 같은 접착부 파손 양상을 통해서 추론하자면

, 점화를 통해 아교

-목재 접착강도를 향상시키기 위해서는 접착제인 아교의 강도를 피착

재인 목재의 강도와 큰 차이가 없는 수준까지만 향상시켜야 할 것이다

.

만약 아교의 강도가 지나치게 높아지면 강한 외력이 작용할 때 목재의

파손을 유발할 가능성이 있을 것이다

. 접착부 강도 향상을 위해 지나치

게 고온으로 점화 조건을 설정할 경우 접착부 혹은 부재 자체에 손상이

발생하여 목공예품이 파손되는 과점화 현상이 나타나는 것으로 알려

져 있는데

, 이러한 현상 또한 위의 접착부 파손 양상과 관련이 있을 것

으로 보인다

. 그러므로 점화 조건을 선정할 때에는 목공예품의 재료인

아교와 목재의 물성이 점화 조건에 따라 변화하는 정도를 고려해야할

것으로 사료된다

.

본 연구 내에서 가장 적합한 점화 조건으로 나타난

30℃, 30% RH는

목재문화재의 일반적인 보존환경조건으로 알려진

‘20±2℃, 50-65% RH’

에 비해 고온저습하다

. 해당 조건에서 목공예품을 주기적으로 점화하

려면 장기간 보관 시 목부재에 미칠 영향을 고려해야 한다

. 따라서 해

당 조건을 점화 조건으로써 활용하기 위해서는

, 주기적으로 강한 외력

이 작용하는 목공예품인 활과 악기 등을 실사용하기 전후에 짧은 시간

동안만 점화하는 방법 등을 고안해야 할 것으로 사료된다

.

본 연구를 기초자료로 하여 향후 점화의 특성에 대한 과학적인 연구

17

이영무 외

, 「일방향 복합재료 Single Lap 접합 조인트의 파손 모드 및 파손 강도 II. 파손

예측」

, 뺷복합재료뺸 18(1), 2005, 1~9쪽.

제26호

160

와 방법론적인 연구를 계속해서 진행한다면

, 목공예품 아교 접착부의

강도와 탄성력을 유지할 수 있도록 보관하는 유용한 방안으로써 전통

기술 점화의 활용도를 더욱 높일 수 있을 것이다

.

161

참고문헌

1. 단행본 및 보고서

국립중앙과학관

, 뺷겨레과학 갖풀의 제조메커니즘 복원과 단정용 교착제 개발연구뺸,

2009.

김일환

, 정수미, 2002, 뺷궁시장뺸, 국립문화재연구소.

2. 학술논문

박희현

, 「각궁과 화살의 제작」, 뺷한국민속학뺸 10, 1977.

안지윤

, 「동양회화의 보존수복에 사용되는 교의 접착특성에 관한 연구」, 용인대 석사논

문

, 2011.

이영무 외

, 「일방향 복합재료 Single Lap 접합 조인트의 파손 모드 및 파손 강도 II. 파손

예측」

, 뺷복합재료뺸 18(1), 2005.

이준호 외

, 「제니핀을 첨가한 아교의 접착 특성과 물성 변화 연구」, 뺷보존과학회지뺸

34(3), 2018.

전현정

, 「전통회화작품에 사용되는 아교의 영항에 관한 연구」, 명지대 석사논문, 2006.

Koob, S., “Obsolete fill materials found on ceramics”, Journal of the American,

Institute for Conservation, 37(1), 1998.

3. 웹사이트

한국고전종합

DB, 1979, 「조선왕조실록 중종 09-10-13(03)」. http://db.itkc.or.kr/inLink?

DCI=ITKC_JT_K0_A09_10A_13A_00030_2005_011_XML (2019.04.18.)

한국고전종합

DB, 1982, 「조선왕조실록 성종 09-08-10(02)」. http://db.itkc.or.kr/inLink?

DCI=ITKC_JT_I0_A09_08A_10A_00020_2005_013_XML (2019.04.18.)

한국고전종합

DB, 2000, 「일성록 정조 02-11-29(02)」. http://db.itkc.or.kr/inLink?DCI=

ITKC_IT_V0_A02_11A_29A_00020_2003_013_XML (2019.04.18.)

한국고전종합

DB, 2016, 「승정원일기 영조-04-05-26(49)」. http://db.itkc.or.kr/inLink?

DCI=ITKC_ST_U0_A04_05A_26A_00500_2017_088_XML (2019.04.18.)

제26호

162

Abstract

Physical Property Change of Animal Glue with

Temperature and Relative Humidity Conditions

for Jeomhwa

Hong, Chang-Yong ․ Cho, Gyu-Hyuck ․ Chung, Yong-Jae Department of Heritage Conservation

and Restoration, Graduate School of Cultural Heritage, Korea National University of Cultural Heritage

Jeomhwa

(點化) is the one of the traditional storage method applied to wooden crafts

such as bows and musical instruments in Ondol, the Korean traditional underfloor

heating system during hot and humid summer or rainy seasons. This method was used

to maintain the elasticity and bonding strength of animal glues. Its records can also be

found from “Annals of the Joseon Dynasty”, “Diaries of the Royal Secretariat”, and

“Daily Records of the Royal Court and Important Officials”. The aims of this study

were to store the animal glue under the various storage conditions with temperature and

relative humidity and to explore the most suitable Jeomhwa conditions. Under the high

temperature and low relative humidity, the animal glue and wood got dried and the

strength of the animal glue increased. Moreover, physical property of deteriorated ani-

mal glue rapidly recovered toward that of undamaged one under that condition. As a re-

sult, 30°C and 30% RH was the most effective Jeomhwa condition for maintaining the

strength of animal glues among the selected conditions in this study. If additional scien-

tific studies are continuously proceeded with Jeomhwa, the traditional storage method

can be applied more practically to conserve and manage the wooden crafts and animal

glue in a field of conservation science.

Keywords Animal glue, Jeomhwa, Temperature and relative humidity, Proper stor-

age condition, Physical property change

논문 투고일 : 2020.09.18 심사 완료일 : 2020.10.29 게재 확정일 : 2020.11.03