199

무즙을 첨가한 소맥전분풀과

고풀(古糊)의 물성 비교 연구*

32

양민정**

33

이상현***

34

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 무즙에 관한 문헌기록(무의 효능과 첨가제로

서의 기록)

Ⅲ. 연구재료 및 방법

1. 연구재료

2. 시편제작

3. 연구방법

Ⅳ. 결과 및 고찰

1. UV열화 결과

2. 색도 측정 결과

3. 접착강도 측정

4. 내절강도 측정

5. pH 측정 결과

6. 점도 측정 결과

Ⅴ. 결론

국문초록

소맥전분풀은 우리 주변에서 쉽게 구할 수 있는 재료 가운데 하나로 장황(粧䌙)

용 접착제로서 유연성과 강도, 작업의 용이성 등에서 적합하였다. 유연성이 필요한

족자·두루마리 등을 배접할 때에는 접착력이 약하고 점도가 낮은 고풀(古糊)을 만

들어 사용하였다.

* 본 논문은 석사학위 청구논문의 일부임

.

** 국립문화재연구소 문화재보존과학센터 연구원

.

*** 한국전통문화대학교 문화유산전문대학원 문화재수리기술학과 부교수

.

제28호

200

고풀은 소맥전분을 끓여 만든 풀로 10년 이상 숙성시키기 때문에 제작기간이 길

고 수급이 어려우며, 안정된 환경에서 특별히 잘 관리하여야 하는 대상이므로 현장

에서는 매우 소중히 다루어지고 있다. 특히 공방마다 제조 방법과 환경이 다르기 때

문에 점도, 접착력, 색상 등의 물성이 상이하고 전통재료의 규격화나 표준화에 어려

움이 있음에도 불구하고 고풀과 유사한 접착제의 제작 연구는 미비한 실정이다. 예

부터 실생활의 민간요법에 사용되었던 점과 고문헌 기록에 착안하여 본 연구에서는

고풀과 유사한 유연성을 갖는 접착제로서 가능성을 타진하고자 하였으며, 열화실험

을 통해 물성변화의 양상을 연구하고 지류 보존처리에 활용될 수 있는 기초자료를

제공하고자 하였다.

무즙을 첨가한 소맥전분풀과 고풀로 배접한 한지 시편의 UV열화를 실시하여

전·후 물성을 비교한 결과, 열화 후 풀에 무즙을 첨가한 비율이 증가할수록 열화시

간이 길어질수록 시편의 색상이 진하고 어둡게 변색되었다. 또한, 모든 시편의 접착

강도가 감소하였으며 무즙의 첨가비율이 증가할수록, 열화 시간이 길어질수록 강도

는 감소하는 경향을 보였다. 내절강도는 소맥전분풀에 무즙을 첨가한 비율이 높은

시편일수록 값이 상승하였으며, 열화시간이 길어질수록 내절강도 값이 증가하다가

72시간 경과 후에는 급격히 감소하는 경향을 보였다. 모든 시편에서 열화 전과 후

pH 값이 중성을 나타냄을 확인할 수 있었으며, 점도 측정결과 저점도인 고풀과 무

즙을 3배 첨가한 풀의 점도 값이 유사하게 나타났다.

본 연구를 통해 무즙이라는 첨가제의 특성과 물성변화 양상을 확인할 수 있었으

며, 이는 추후 천연접착제에 관한 다양한 연구에 활용될 수 있을 것으로 생각된다.

중심어

: 소맥전분풀, 고풀, 무즙, 전통접착제, 지류보존처리

무즙을 첨가한 소맥전분풀과 고풀(

古湖)의 물성 비교 연구

201

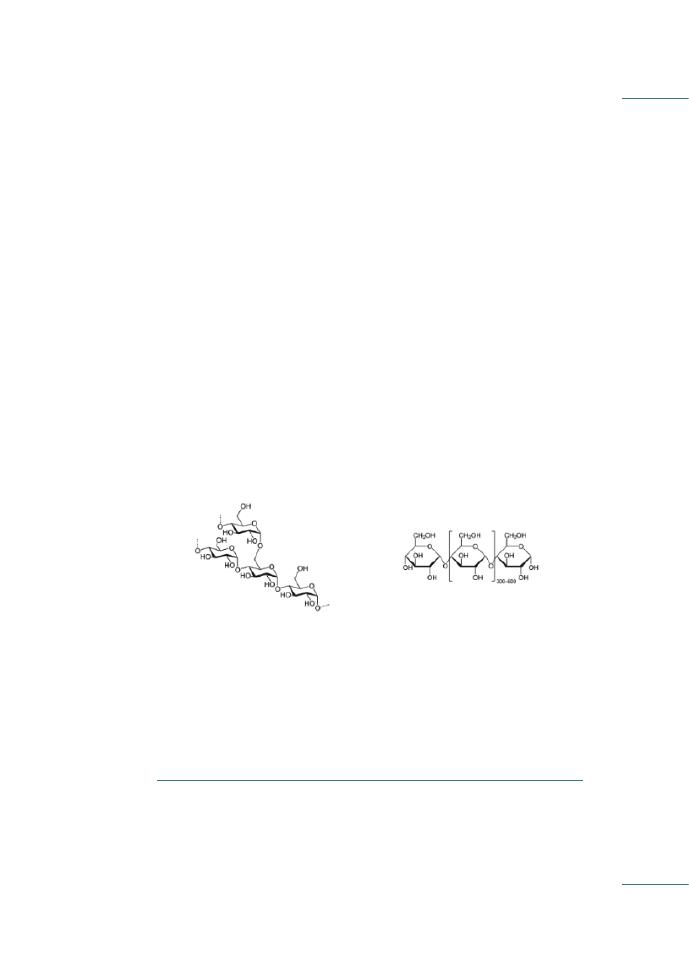

Amylopectin

Amylose

<그림 1> 소맥전분을 구성하는 두 가지 유형의 분자

Ⅰ. 서론

동양회화는 유물의 뒷면에서 유물을 지탱할 수 있도록 배접을 하거

나 축을 싸고 비단을 붙이는 일련의 작업들에 대부분 소맥전분풀이 사

용되어 왔다.

전분이란 전분질 원료를 마쇄, 분리, 정제, 건조한 분말로 결합형태

에 따라 약 72%의 아밀로펙틴(amylopectin)과 약 28%의 아밀로오스(amy-

lose)

로 구성되어 있다. 아밀로펙틴은 그물구조를 가지고 있어 점성이

좋으며, 아밀로오스는 직쇄구조를 가지고 있어 가수분해가 용이하다

1

(<그림 1>)

. 입자는 매우 단단한 결정형이지만, 물과 섞어 60℃ 정도로 가

열하면 수분을 흡수하면서 느슨해지는 호화(糊化)현상이 발생한다.

2

소맥전분풀은 대상물의 종류와 장황의 용도에 따라 신풀(新糊)과 고

풀(古糊)로 만들어 농도를 조절하여 사용한다. 신풀은 냄비에 물과 혼합

한 소맥전분을 넣고 강한 불에 나무 봉으로 힘을 주어 빠르게 저어 만

1

전지연

, 「회화 문화재의 보존처리에 쓰이는 풀에 관한 연구-전분과 단백질의 함량에 따

른 접착력과 보존성을 중심으로」

, 용인대 석사논문, 2002, 3쪽.

2

사마키 타케오

, 뺷부엌에서 알 수 있는 거의 모든 것의 과학뺸, 2004.

제28호

202

들며, 고풀은 밀가루 전분을 끓여 만든 풀로 10년 이상 숙성시켜 만든

다.

3

고풀은 신풀에 비해 접착력이 약하고 점도가 낮기 때문에 유연성

이 필요한 족자, 두루마리 등의 장황에 사용된다. 그러나 고풀은 제조

방법이 공방마다 다르고, 구하기 어려우며 삭히는 기간이 길다는 단점

이 있다.

4

제조 공정의 차이는 고풀 자체의 색이나 상태의 차이로 이어

지기 때문에 회화문화재에 사용함에 있어 미치는 영향이 실제로 어느

정도인가는 추측할 수밖에 없다. 따라서 특정 장인에게만 고풀을 수급

할 수는 없으며, 유물이 갖는 물성과 가장 근접한 전통재료의 활용이

무엇보다 중요할 것이다. 재료의 잘못된 사용은 서화유물들에서 쉽게

볼 수 있듯이 많은 부작용을 나타내고 있기 때문에 천연재료 접착제에

대한 연구의 필요성이 높아지면서 접착제 특성에 영향을 미치는 첨가

제의 중요성도 대두되었다.

관련 연구동향을 살펴보면 소맥전분풀의 첨가제에 대한 연구로 동

아시아 전통 콩풀에 관한 문헌연구(조경실 외, 2010)

5가 이루어졌고, 첨가

제로 사용된 콩, 석회, 황랍, 백반이 배접용 풀의 특성에 미치는 영향(백

영미 외

, 2011)

6을 고찰하였다.

또한 배접용 풀에 대한 연구(박경임 외, 2017)

7와 무즙 넣은 풀에 대한

3

이상현

, 뺷문화재 보존과 기법뺸, 초판, 서울, 소와당, 2014, 66쪽.

4

양민정

, 「무즙을 첨가한 장황용 풀의 물리적 특성 연구」, 전통대 석사논문, 2020.

5

조경실 외

, 「동아시아 전통 콩풀에 관한 문헌연구」, 뺷동국사학뺸, 49, 2010.

6

백영미 외

, 「첨가제가 배접용 풀의 특성에 미치는 영향: 콩, 석회, 황랍, 백반 첨가제를

중심으로」

, 뺷보존과학회지뺸 27(3), 2011.

7

박경임 외

, 「소맥전분풀과 해초풀의 배합에 따른 배접용 풀 연구」, 뺷㈔한국문화재보존과

학회 제

46회 추계학술대회 발표집뺸, 2017.

무즙을 첨가한 소맥전분풀과 고풀(

古湖)의 물성 비교 연구

203

연구

8가 이루어졌으나 유연성이 필요한 배접에서 적합한 풀과 첨가제

의 비율은 제시하지 못하고 있다.

고문헌의 기록에 따르면 한국의 뺷증보산림경제(增補山林經濟)뺸와 일본

의 뺷심월전집(心月全集)뺸

9에서 족자가 기와처럼 휘는 것을 방지하기 위해

풀에 무즙을 첨가하여 사용하였다는 기록이 있다. 무를 한문으로 내복

(萊菔)

이라 하는데 이는 밀(來)의 독성을 없애고 이길(服) 수 있다는 뜻

10으

로, 예로부터 곡식을 먹을 때 함께 섭취하면 소화를 돕는다고 여겨져 왔

으며 장황 작업에서 유연성을 향상시키기 위한 첨가제로 활용하였다.

무의 뿌리에 들어있는 디아스타제(diastase)는 녹말을 분해하는 효

소

11로 녹말을 가수분해하여 말토오스(maltose)12와 소량의 덱스트린

(dextrin)

13을 생성한다. 따라서 풀에 무즙을 섞는 것은 녹말을 분해하여

8

오성민 외

, 「배접에 무즙 넣은 풀을 사용한 조상들의 지혜 탐구」, 뺷제57회 전국과학전람

회 발표요지뺸

, 2011, 19쪽; 박경임 외, 「지류문화재에서 사용하는 신풀의 고풀화에 따른

특성 연구」

, 뺷한국공업화학회 춘계 총회 및 학술대회뺸, 2018, 248쪽.

9

山本 元

, 뺷表具のしおり-表装の歴史と技法뺸, 芸艸堂, 1993, p.107.

10

김종덕

, 「무의 품성과 효능에 대한 문헌연구」, 뺷한국농업사학회뺸 8(2), 2009, 121쪽, 현재

‘온다’라는 뜻으로 내(來)를 사용하고 있으나, 2,000여 년 전에는 내(來)자를 현재의 ‘온다’

는 뜻이 아니라

‘밀’을 의미하는 글자로 사용하였다. 뺷詩經뺸에 ‘우리에게 밀과 보리를 주

심은 상제

(上帝)께서 명령하여 두루 기르게 하신 것이다. (貽我來牟 帝命率育)’라는 문장이

나오고

, 주자(朱子)는 이를 보충하여 설명하기를 ‘내(來)’는 밀[小麥], ‘모[牟]’는 보리[麰=大

麥

]라 한 것에서도 확인할 수 있다.

11

한국민족문화대백과사전

, ht p://encykorea.aks.ac.kr/Contents/SearchNavi?keyword=%E

B%AC%B4&ridx=0&tot=466 (최종 검색일: 2021.11.18.)

12

사이언스올

, ht ps://www.scienceal .com/%EC%97%BF%EB%8B%B9maltose/ (최종 검

색일

: 2021.11.18.) 말토오스는 C12H22O11의 분자식으로 맥아당과 동의어이다. 단당류인

포도당 두 분자가 결합한 이당류이며 탄수화물을 섭취하면 소화효소인 아밀라아제에 의

해 녹말이 엿당으로 분해된다

.

13

사이언스올

, ht ps://www.scienceal .com/%eb%8d%b1%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%a

6%b0dextrin/?term_slug= (최종 검색일: 2021.11.18.) 덱스트린은 녹말을 산·열·효소

등으로 가수분해시킬 때 녹말에서 말토스에 이르는 중간 단계에서 생기는 여러 가지 가

제28호

204

풀에 유연성을 주는 역할을 한 것으로 추정하고 있다.

14

그러나 이러한 고문헌의 기록에도 불구하고 무즙이 첨가제로 사용

될 때 소맥전분풀의 물성에 어떤 영향을 미치는지에 관한 연구는 미비

한 실정이다. 신소재 개발과 응용도 중요하지만 유물이 갖는 물성과 가

장 근접한 전통재료의 활용이 문화재 보존처리에 무엇보다 중요하며,

전통재료에 대한 올바른 이해와 사용은 문화재 보존에서 가장 선결되

어야 할 문제이기도 하다.

15

따라서 본 연구는 문헌연구에 기반하여 전통적인 방법으로 삭힌 소

맥전분풀에 무즙을 첨가한 풀과 고풀에 대한 물리적 특성을 규명하였

다. 특히 문헌기록을 통하여 무즙이라는 첨가제의 재료적 특성을 고찰

하고, 물성 변화를 평가하여 지류문화재 보존과 전통재료 연구의 기초

자료로써 활용하고자 한다.

Ⅱ. 무즙에 관한 문헌기록(무의 효능과 첨가제로서의 기록)

고문헌의 기록에서 소맥전분풀의 첨가제로 사용된 무즙의 특성을 알

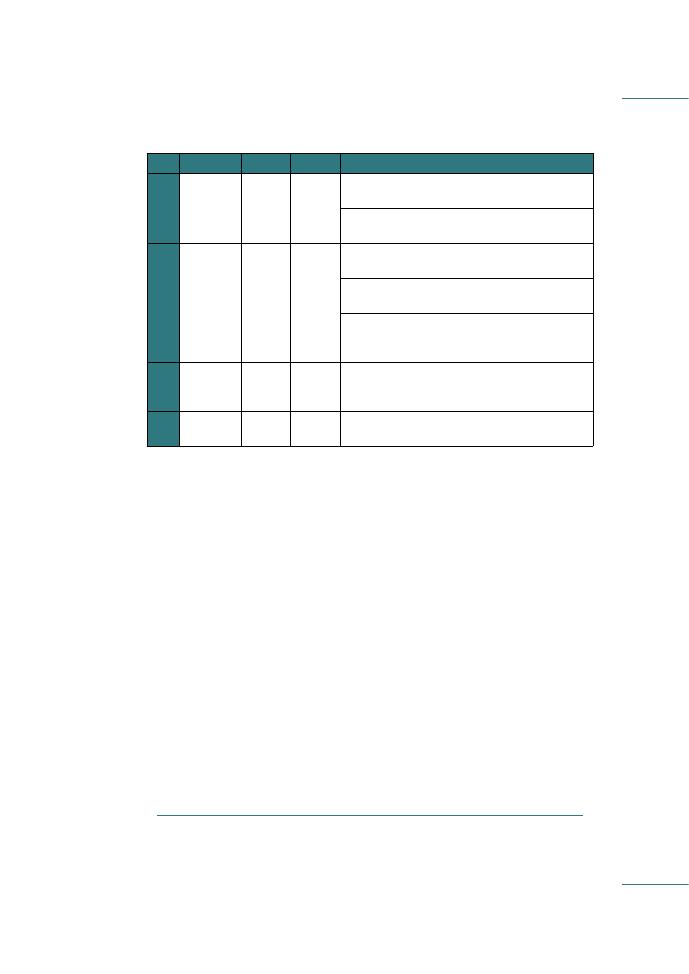

기 위해서는 무즙의 효능에 대한 기록(<표 1>)부터 살펴볼 필요성이 있다.

수분해 산물이다

.

14

백영미

, 「장황용 풀에 사용된 약재에 관한 문헌연구」, 뺷한국민족문화뺸 33(3), 2009, 479쪽.

15

국립문화재연구소

, 뺷지류 직물 문화재보존뺸, 예맥, 2011, 208쪽.

무즙을 첨가한 소맥전분풀과 고풀(

古湖)의 물성 비교 연구

205

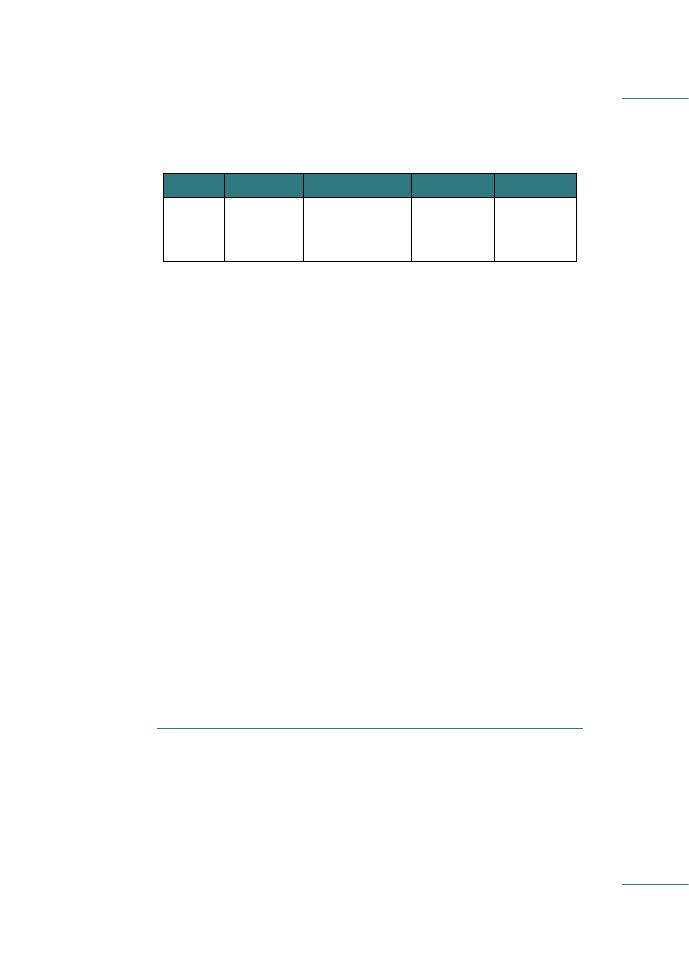

나라

문헌

저자

시대

내용

한국

동의보감

(東醫寶鑑)

허준

1610

「菜部」, 消食 去痰癖 止消渴 利關節 練五藏惡氣 治肺浔 吐

血 勞瘦 咳嗽.

「本草」, 萊菔

댄무우 俗名蘿葍 亦曰蘆菔 以能制來麰麪毒

故亦名萊菔.

중국

명대

본초강목

(本草綱目) 이시진

1596

「萊菔」, 陸佃乃言 萊菔能\制麵毒 是來麰之所服 以菔音

服 蓋亦就文起義耳.

「萊菔」, 主治 散服及炮{煮服食 大下氣 消糓和中 去痰癖 肥

健人 生擣汁服 止消渴 試大有驗(唐本).

「萊菔」, 慎微曰 按楊億談苑云 江東居民言 種芋三十畝 計

省米三十斛 種蘿蔔三十畝 計益米三十斛 則知蘿蔔果能消

食也.

중국

남송

이아익

(爾雅翼)

나원

연대

미상

「葖」, 昔有婆羅門僧東來 見食麥麫者 云此大熱 何以食之

及見食中有蘿菔 曰賴 有此以解之耳 自.

此相傳 食麫必食蘿菔.

중국

명대

경악전서

(景嶽全書) 장개빈

1624

「解麪毒」, 只以蘿蔔生啖之 或搗汁服之 麥麪大熱 蘿蔔能

解其性 或用大蒜嚼 食之 亦善解麪毒.

<표 1> 고문헌에 기록된 무의 효능16

먼저 한국의 문헌기록에는 허준의 뺷동의보감뺸 「탕액(菜部)」편에서 무

는 음식을 소화시키고 담벽을 없애며, 소갈을 멎게 하고, 뼈마디를 놀

릴 수 있게 한다고 하였다. 또한 오장을 단련시켜 나쁜 기운을 없애고,

폐위로 피를 토하는 것과 몸이 허약하고 피로하여 여윈 것, 기침하는

것을 치료한다고 기록되어 있다. 「본초(本草)」편에서는 우리나라에서

무를 ‘댄무우’라고 하며 속명(俗名)으로 나복(蘿葍)이라고 하지만 노복(蘆

菔

)

이라고도 한다. 무는 밀가루와 보리가루의 독성을 제어할 수 있기 때

문에 내복(萊菔)이라고 이름 지은 것을 알 수 있다.

16

뺷본초강목뺸에 무는 밀과 보리의 독성을 제어할 수 있기 때문에 무를

16

위의 표는 본인의 석사논문 내용을 발췌하여 보완ㆍ정리했다

.

제28호

206

부수어 가루로 만들어 먹거나 통째로 삶아 먹으면 크게 하기(下氣)하고

음식을 소화시키며 속을 편하게 한다고 기록되어 있다. 또한, 담벽(痰癖)

을 없애 사람을 살찌고 튼튼하게 하며 찧어 즙을 먹으면 소갈(消渴)이 그

치니 시험해보면 크게 효험을 본다고 전해지고 있다.

뺷이아익뺸에서 바라문(婆羅門) 스님이 와서 사람들이 국수를 먹을 때

무를 같이 먹는 것을 보고 무의 성질 때문에 국수의 열 성질이 완화되

는 것이라고 하였다.

또한 뺷경악전서뺸에서 밀가루의 독성을 해독할 때에는 무를 씹었는

데, 이는 밀가루의 대열(大熱)한 성질을 무가 해독시킬 수 있기 때문이라

는 기록이 있다. 이렇듯 여러 문헌기록을 통해 소화를 돕는 음식으로서

무를 섭취하였음을 알 수 있다.

무즙은 천연 소화제로 사용되었을 뿐만 아니라, 이러한 성질을 활용

하여 소맥전분풀의 첨가제로 사용범위가 확대된 것으로 보인다. 무즙

을 첨가제로 사용한 문헌기록은 조선시대 유중림의 뺷증보산림경제뺸와

일본의 심월선사가 쓴 뺷심월전집뺸을 통해 확인해볼 수 있다.

먼저 동이에 물을 담고 천천히 좋은 밀가루를 물 위에 기울여 넣는다.

그리고 이것이 저절로 가라앉도록 놓아두고 휘저어서는 안 된다. 휘저으

면 곧 덩어리가 생기기 때문이다. 그리고 동이를 여름에는 7~8일, 겨울에

는 반달 동안을 깨끗한 방안에 놓아 두어, 썩어서 냄새가 나기를 기다린다.

서서히 겉물을 따라 버리고, 각각 새로 떠온 물과 호초 달인 물을 사용하여

고루 섞이도록 휘저어서 푹 익도록 달인다. (…중략…) 무즙을 풀에 넣어

무즙을 첨가한 소맥전분풀과 고풀(

古湖)의 물성 비교 연구

207

서화를 표배하면 족자가 기와처럼 휘지 않는다.

17

뺷증보산림경제뺸

풀을 급하게 만들어 사용하는 법은 밀가루 한 근에 명반 2돈, 황납 1돈,

산초 1돈을 가해 함께 섞어 가늘게 갈아 둔다. 우선 밀가루를 솥 안에 넣어

서 약한 불로 데워 물기를 뺀 후 명반 등의 가루를 넣고 덩어리를 만들어

새로운 물을 1치 높이로 더 붓고 끓여서 사용한다. 또 다른 방법은 흰 무

십여 근을 갈아내어 물 2되를 첨가한 후, 끓여 2주발을 취하여 걸러 깨끗하

게 한다. 점차 전의 밀가루 안에 명반 등의 가루와 섞어 덩어리를 만든 후

같은 방법으로 끓여 사용하면 더욱 좋다.

18

뺷심월전집뺸

무가 우리나라에 들어온 것은 기원전으로 추정할 만큼 꽤 오래전부

터 재배해 온 작물이다. 고문헌의 기록을 토대로 무는 예로부터 탄수화

물의 독성을 분해하기 위한 천연 소화제로 섭취되었으며, 소맥전분풀

의 첨가제로서 녹말을 분해하여 풀에 유연성을 준 것으로 보인다. 족자

나 두루마리는 취급과정에서 말았다 폈다를 반복하는데, 배접 시 묽은

농도의 풀을 사용하여 배접한 부분이 꺾이지 않도록 하면서 유연성을

높이기 위해 무즙을 첨가제로 활용한 것이다.

17

유중림

, 뺷增補山林經濟뺸.

18 山本 元

, 뺷表具のしおり-表装の歴史と技法뺸, 芸艸堂, 1993, p.107, 뺷心月全集뺸-或急用湖法 以

上白麵壹觔 加明礬二匁 黃蠟匁 花椒一匁 共硏極細宋

. 先將麵入鍋內 徴杪熱 漸放水 幷礬等宋 攪熟

成団 方入新水高一寸余 煮令心中發泡爲佳 取出再換 水浸之 擂爛仼稀仼稠 隨所用之

. 又法 加白蘿

蔔十數觔 打碎加水二升 煮取濃汁二碗濾淨 漸入前麪內 及礬等末爲團 冋煮法 用之更妙

.

제28호

208

A

신풀

B

고풀

C

무즙

D

전통한지

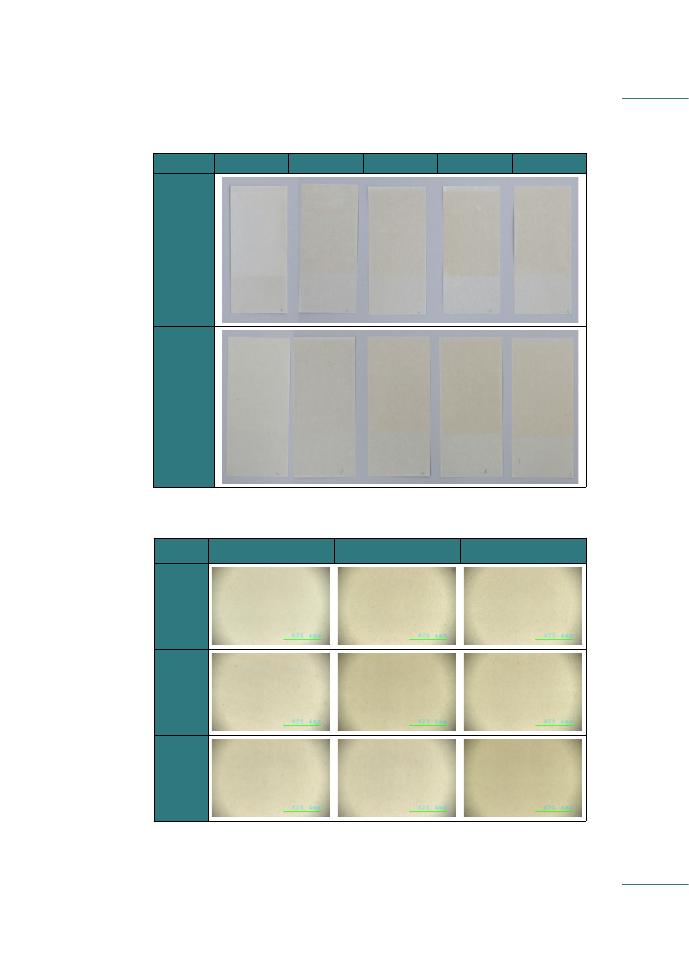

<그림 2> 연구재료

위의 문헌기록을 참고하여 소맥전분풀에 무즙을 첨가하고, 고풀과

물성을 비교·평가하여 고풀을 대체할 수 있는 천연재료로서 무즙의

적용 가능성을 검토하였다.

Ⅲ. 연구재료 및 방법

1. 연구재료

본 실험에서 사용한 소맥전분풀은 밀가루에서 글루텐(gluten)을 분리

한 국내산 소맥전분(iCOOP 자연드림, 구례)을 깊은 통에 풀어 증류수에 담

가 6개월 동안 수침시켜 제작하였다. 냄비에 수침시킨 소맥전분 1에 대

하여 물 3의 비율로 혼합한 후, 15분 동안 강한 불에 올려 놓고 나무봉

으로 계속 저어 끓였다. 다 끓인 풀은 찬물에 넣어 2~3시간 정도 식혀

고운체에 내려 사용하였다. 고풀은 위와 같은 방법으로 풀을 끓여 항아

리에 저장한 후 5년간 숙성시킨 것을 사용하였다. 고운체에 2번 내리고

촘촘한 실크체에 한 번 더 내린 후, 고풀 1에 대하여 물 3.5 비율로 희석

해 사용하였다.

무즙을 첨가한 소맥전분풀과 고풀(

古湖)의 물성 비교 연구

209

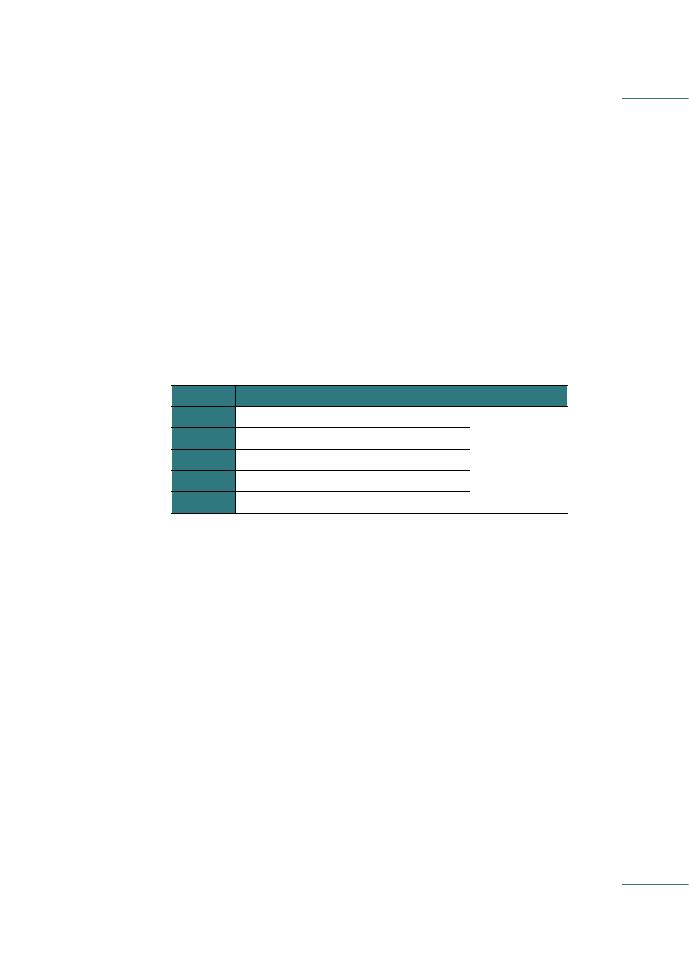

시편명

배합 비율

G

고풀 : 증류수 = 1 : 3.5

한지 배접 (평량

19.7g/㎡)

R1

신풀 : 무즙 = 1 : 1

R2

신풀 : 무즙 = 1 : 2

R3

신풀 : 무즙 = 1 : 3

R5

신풀 : 무즙 = 1 : 5

<표 2> 시편의 재료 배합비율

풀의 첨가제로 사용된 무즙은 무의 줄기와 잎을 다듬고 흰 뿌리 부분

만 작게 잘라 믹서기로 마쇄한 후 면보에 넣고 즙을 짜내어 사용하였

다. 시편제작에 사용된 한지는 경북 의령에서 쌍발뜨기 방법으로 목판

건조된 보존처리용 전통한지(평량 19.7g/㎡)이다(<그림 2>).

2. 시편제작

본 실험에 앞서 고풀과 무즙을 첨가한 소맥전분풀에 대한 예비 실험

을 실시하였다. 신풀 1에 대하여 무즙을 1~10의 비율로 첨가한 풀로 한

지를 배접해 시편을 제작하여 pH, 점도, 내절강도를 측정하였다. 그 결

과 고풀과 무즙 2의 pH는 7.06의 중성으로 동일하게 측정되었고, 무즙

1, 3, 4, 5의 pH가 7 초반으로 비슷하게 측정되었다. 점도 예비실험 결과

무즙 6, 7, 8, 9, 10은 점성이 거의 없는 저점도 상태로 점도계 측정이 불

가능하였다. 또한, 무즙 4 시편은 무즙 3 시편의 내절강도 측정값(4558

회

)

과 동일하여 pH를 비교해본 결과 무즙 3은 7.3, 무즙 4는 7.60을 나타

내 더 낮은 값을 보이는 무즙 3을 선정하였다. 따라서, 무즙 1, 2, 3, 5를

본 실험의 비율로 설정하고, 시편명과 배합비율을 표기하였다(<표 2>).

제28호

210

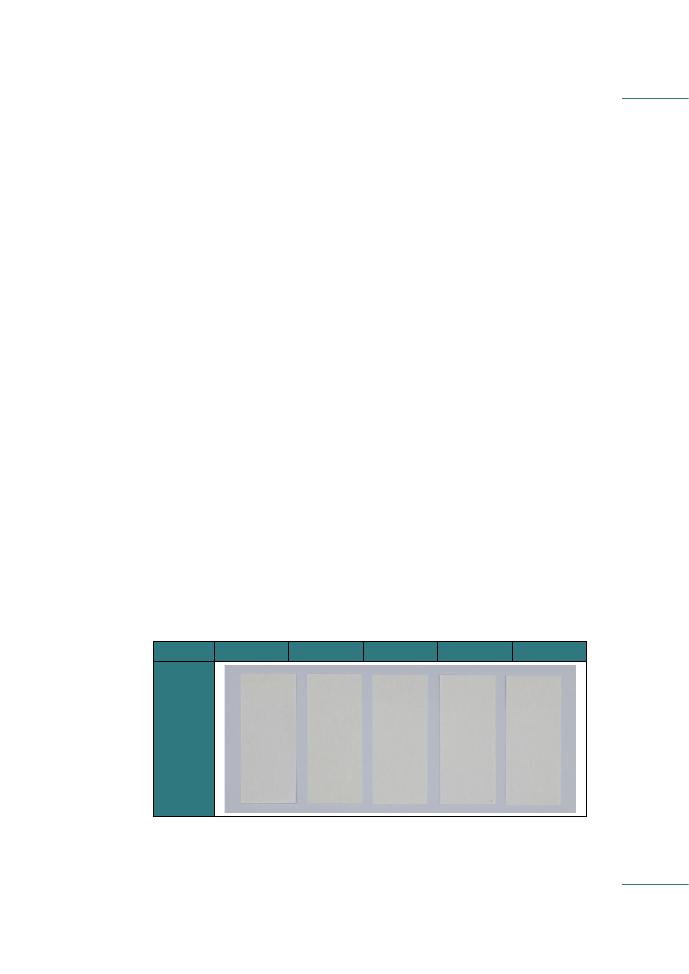

<그림 3> 소맥전분풀에 무즙 첨가

<그림 4> 무즙을 첨가한 소맥전분풀 도포하여 한지 배접

<그림 5> 고풀과 무즙을 첨가한 풀로

각각 배접하여 건조판에 부착

<그림 6> 건조 후 규격에 맞춰 한지시편 재단

재료를 배합하여 만든 G, R1, R2, R3, R5 풀을 한지에 고르게 도포한

후 종이가 떨어지지 않도록 충분히 타격솔로 문질러 배접하여 제작하

였다(<그림 3~6>). 배접 후 건조된 시편은 각 실험 규격에 맞는 크기로 재

단하였으며, 온도 23±1℃, 습도 50±2%에서 4시간 이상 조습 처리하여

사용하였다.

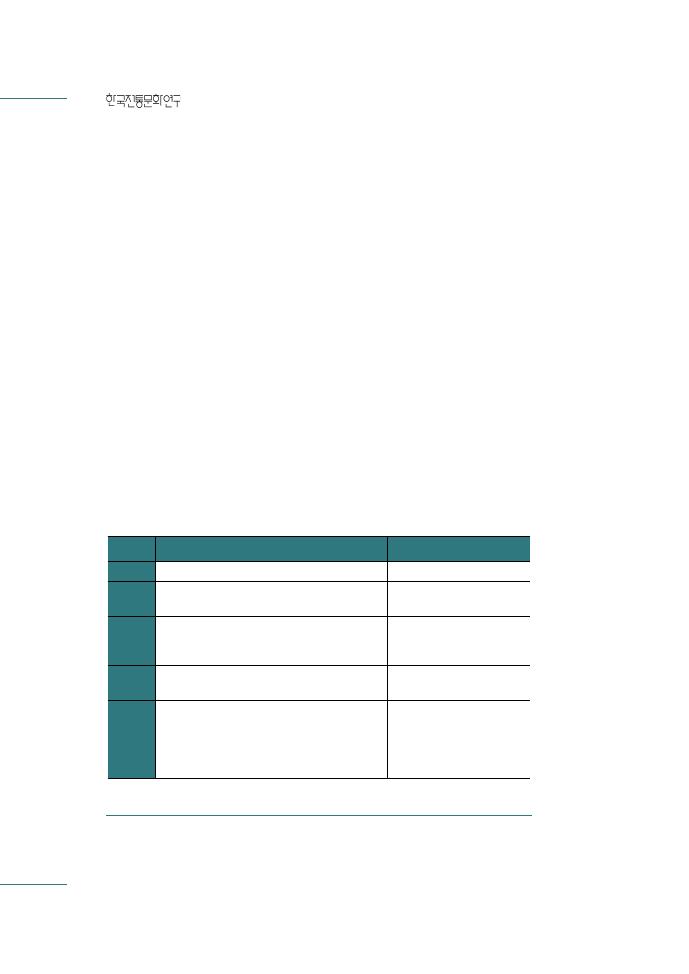

3. 연구방법

제작한 시편을 대상으로 UV열화를 실시한 후 평가항목에 따라 물성

을 비교하는 방법으로 연구를 진행하였다. UV열화에 따른 바탕재의 열

무즙을 첨가한 소맥전분풀과 고풀(

古湖)의 물성 비교 연구

211

열화실험

표준규격

실험조건

노출량(hr)

사용기기

UV열화

KS M ISO 4892-3

60℃,

UV A-340,

UV irradiation

0.76 W/㎡

24시간✕6일

(144hr)

노화시험기

(UV-2000, Atlas,

USA)

<표 3> UV열화 조건 및 사용기기

화 및 산화거동에 대한 실험

19을 참조하여 24시간 간격으로 6일 총 144

시간을 수행하였으며, 실험조건과 사용기기는 <표 3>에 나타내었다.

UV열화 전·후 시편의 변화를 관찰하기 위해 육안관찰로 상태를 확인

하며 디지털 카메라(EOS 80D, Cannon, Japan)로 촬영하고, 휴대용 실체현

미경(DG-3x, Scalar, Japan)으로 확대 관찰하며 시편의 변화를 더욱 면밀히

확인하였다. 시편의 색상 변화 분석은 열화 전·후 시편의 색도를 측정

하고 ‘색차 표시 방법(KS A0063)’에 준하여 CIE Lab 색공간에 따른 L*a*b*

값을 3회 측정한 후 평균값을 구한 후, 다음의 공식을 이용하여 시편의

색차(ΔE)를 계산하였다.

20

ΔE = [(ΔL)2+(Δa)2+(Δb)2]1/2

고풀과 무즙을 첨가한 풀의 접착강도를 비교하고자 ‘페인트와 바니

시-도료의 밀착성(KS M ISO 2409)’ 시험법을 응용

21하여 UV열화 전·후

19

송정원 외

, 「지류문화재의 보채에 쓰이는 봉채의 채색 및 열화 양상 연구」, 뺷보존과학회

지뺸

35(5), 2019, 418~428쪽; 김청솔, 「소맥전분풀을 이용한 전통 채색화의 전처리 방안

연구」

, 명지대 석사논문, 19쪽.

20

양민정

, 앞의 논문, 2020, 30~31쪽.

21

손미경

, 「회화문화재의 보존처리에 쓰이는 풀가사리에 관한 연구」, 용인대 석사논문,

2013, 37쪽.

제28호

212

평가항목

사용기기

측정조건

색도

분광측색계(CM-2600d, Konica Minolta, JPN)

-

접착강도

만능재료시험기(Instron 3365, Instron, USA)

grip distance : 8cm

speed : 80min/mm

내절강도

내절성시험기-4연식

(MIT Folding endurance tester-4ch, CK Trading

Company, KOR)

측정하중 : 1.5Kgf

각도 : 135。

속도 : 175cpm

pH

pH미터기

(LAQUA pH/ION METER F-72, Horiba, JPN)

-

점도

점도측정기(LVDV-Ⅱ+Pro, Brookfield, USA)

motor speed : 100rpm

end condition : 1min

spindle : 61

single point : 30sec

temperature : 21℃

<표 4> 평가항목에 따른 사용기기 및 측정조건

한지 시편들의 접착강도를 측정하였다. 내절강도 측정은 지류의 물리

적 특성을 측정하는 데 있어서 가장 기본적인 측정 항목에 속한다.

22

족자나 두루마리처럼 말았다 펴는 장황 형식의 경우 접힘에 대한 내구

성이 필요하므로 이러한 특성을 평가하고자 ‘종이-내절강도 시험(KS M

ISO 5626)

’에 준하여 내절강도를 측정하였다.

UV열화 전·후 시편에 대한 pH 변화를 분석하기 위해 냉수추출법

(KS M ISO 6588-1)

에 의거하여 pH를 측정하였다. 점도측정은 ‘도료와 바

니시-회전 점도계를 이용한 점도 측정-제2부: 규정된 속도에서 작동되

는 원판 또는 볼 점도계(KS M ISO 2884-2)’에 준하여 실시하였다. 무즙을

첨가한 풀과 고풀을 대상으로 점도측정기를 사용하여 3회 측정하고 평

균값을 산출하였다.

22

국립문화재연구소

, 뺷지류의 조사·분석을 위한 표준시험법뺸, 2014, 18쪽.

무즙을 첨가한 소맥전분풀과 고풀(

古湖)의 물성 비교 연구

213

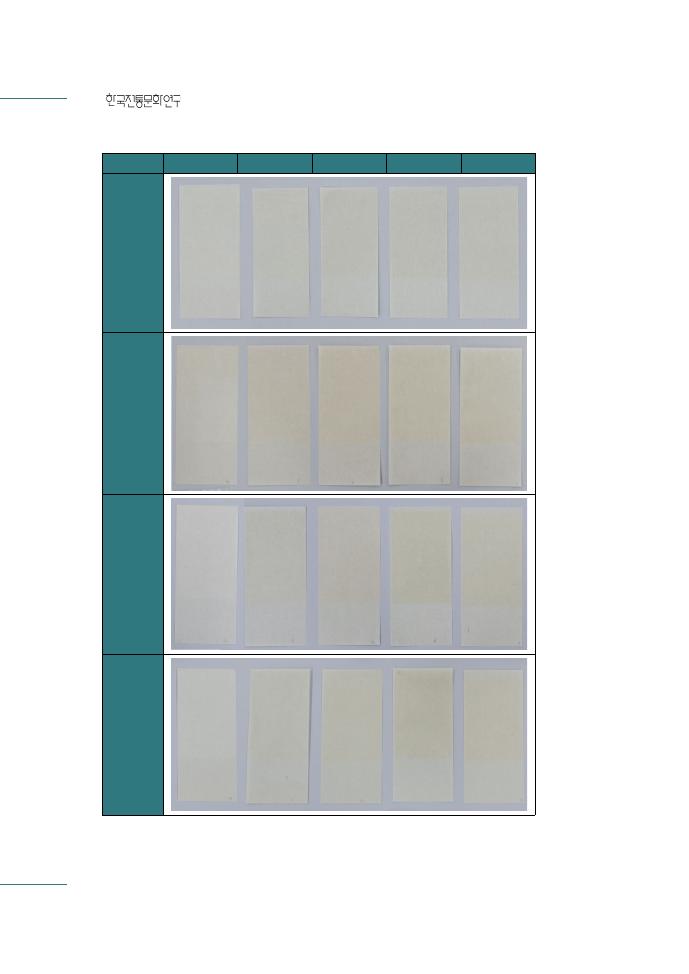

열화시간

G

R1

R2

R3

R5

열화 전

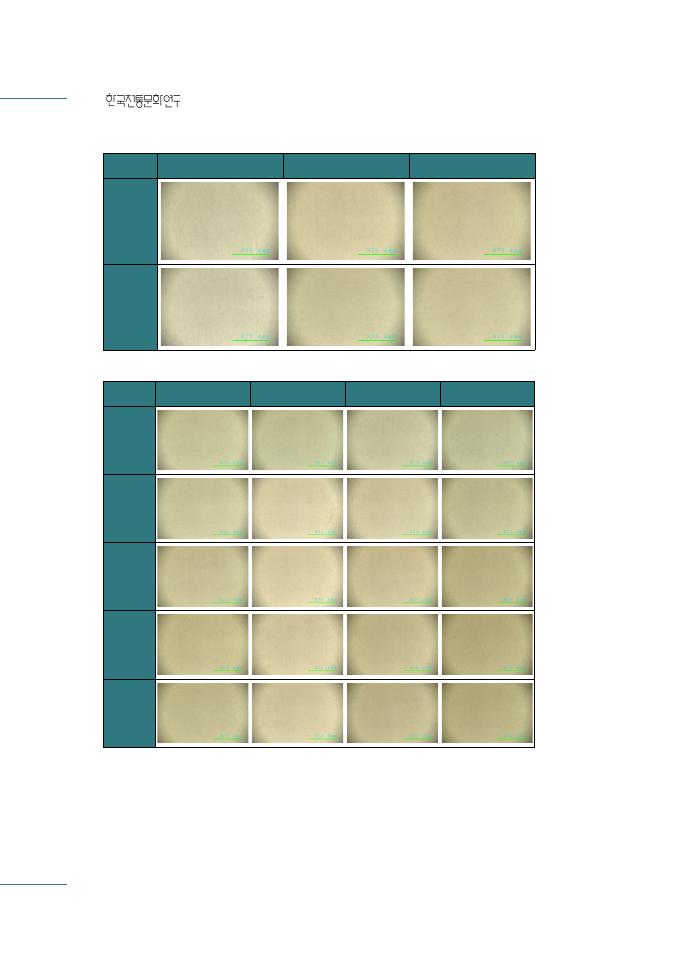

<표 5> UV열화 시간에 따른 시편의 색상 변화

Ⅳ. 결과 및 고찰

1. UV열화 결과

UV열화 후 시편을 관찰 결과, G 시편은 황색이 줄어들고 백색에 가

까워져 육안상으로 자외선이 조사되지 않은 부분과의 차이가 명백하

게 나타났다. 열화 48시간 후부터 R1, R2, R3, R5 시편들은 열화시간이

길어질수록 어둡게 변색된 것을 확인할 수 있었다. 육안상으로도 G시

편과 비교하였을 때 시편들이 다소 주황색으로 변색되었음을 확인할

수 있다(<표 5>). 이는 일반적으로 첨가제의 비율이 증가하면 첨가제의

색상과 농도가 진해지기 때문에 풀 고유의 색상에 영향을 준 것으로 판

단된다. 따라서, 신풀에 무즙을 첨가하여 사용하면 풀 고유의 색상을

비롯한 지류 유물 본래 화면의 색상에도 영향을 준 것으로 사료되어 적

절한 농도와 비율의 첨가제를 사용하는 것이 중요함을 시사한다.

제28호

214

열화시간

G

R1

R2

R3

R5

24시간

48시간

72시간

96시간

무즙을 첨가한 소맥전분풀과 고풀(

古湖)의 물성 비교 연구

215

시편

열화 전

24시간 후

48시간 후

G

R1

R2

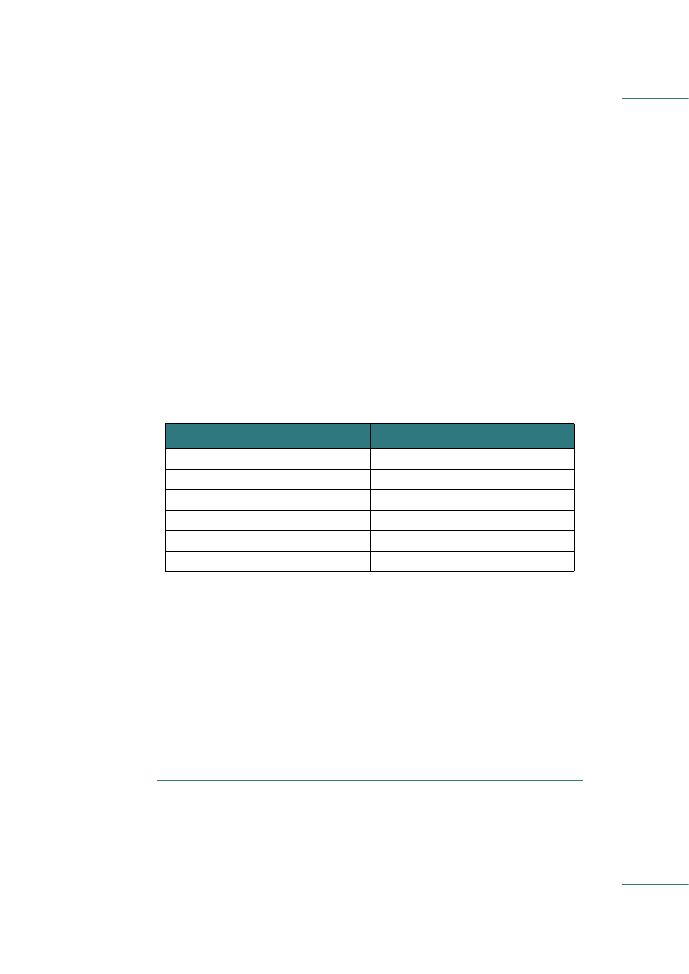

<표 6> UV열화 시간에 따른 시편의 색상변화 실체현미경 사진(

✕25)

열화시간

G

R1

R2

R3

R5

120시간

144시간

제28호

216

시편

열화 전

24시간 후

48시간 후

R3

R5

시편

72시간 후

96시간 후

120시간 후

144시간 후

G

R1

R2

R3

R5

무즙을 첨가한 소맥전분풀과 고풀(

古湖)의 물성 비교 연구

217

ΔE

평가

0 ~ 0.5 미만

색차가 미약

0.5 ~ 1.5 미만

근소한 정도

1.5 ~ 3.0 미만

눈에 띌 정도

3.0 ~ 6.0 미만

감지할 정도

6.0 ~ 12.0 미만

많다

12.0 이상~

매우 많다

<표 7> 색차값 평가표(NBS)

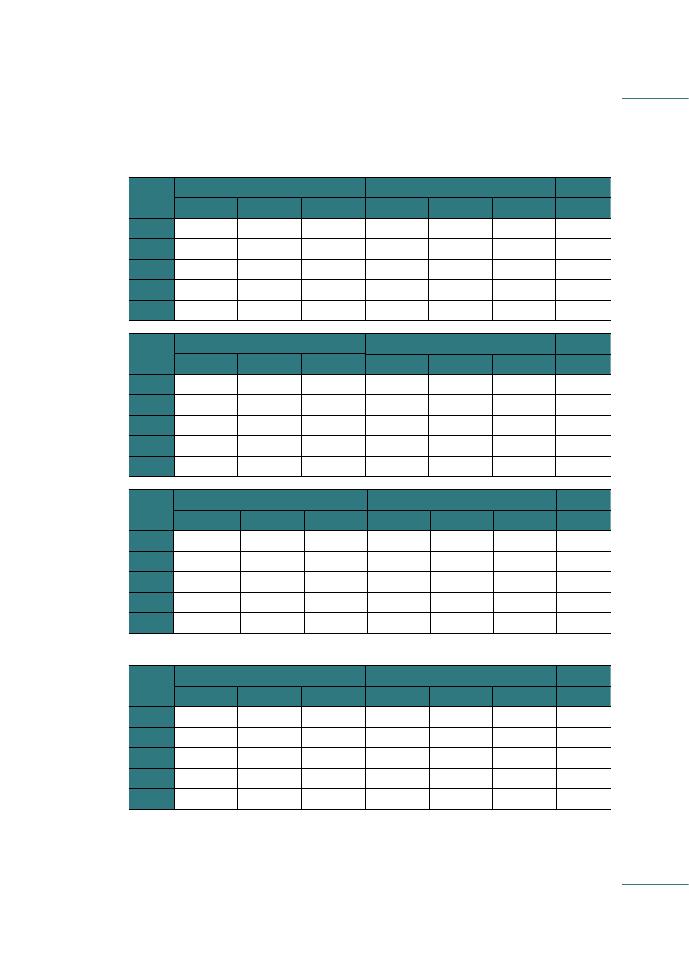

2. 색도 측정 결과

UV열화 전·후 시편의 색차(ΔE) 평가는 미국국립표준국(NBS)에서 제

시한 색차 단위 수치와 감각적 표현과의 관계를 참고하였으며 그에 따

른 용어를 정리하였다(<표 8>). 일반적으로 ΔE값이 1.5 이상에서는 색상

차이를 감지할 수 있는 정도이며, 2~3 이상에서는 색상이 다르다고 평

가된다. 육안상 명확한 색상 차이가 감지되는 3(감지할 정도) 이상의 값

을 중점으로 평가하였다.

23

색도 측정 결과, UV열화 전과 144시간 후 모든 시편에서 b*값이 상승

하여 전반적으로 황색이 증가하였다. 육안관찰과 현미경관찰 이미지

에서도 열화 전과 비교했을 때 시편이 다소 황색으로 변색된 것을 확인

할 수 있다(<표 5, 6>). G 시편은 L*값은 상승하고 a*값은 감소하였으며,

R1, R2, R3, R5 시편은 L*값이 감소하고 a*값은 상승하였다. 이는 G 시편

23

오준석

, 「식물에서 추출한 살충.살균제가 문화재의 재질에 미치는 영향-견직물, 면직

물

, 저마직물, 한지, 안료분말, 채색편」, 뺷보존과학회지뺸 20, 2007, 14쪽; 송정원 외, 위의

글

, 2019, 426쪽.

제28호

218

의 명도가 증가하고 적색이 줄어들었음을 의미하며, R1, R2, R3, R5 시

편의 명도는 감소하고 적색이 증가하였음을 알 수 있다(<표 8>).

UV열화 결과 G 시편은 열화 전보다 열화 24시간 후 b*값이 15.66 상

승하여 가장 큰 변화를 보였다. 이는 황색이 크게 증가하였음을 의미하

며, 미색을 띠었던 한지의 색상이 육안상으로도 변화가 감지될 만큼 변

색되었음을 확인할 수 있다.

또한, 열화 24~48시간 측정값을 비교해보면, 모든 시편의 L*값은 감

소하고, a*, b*값은 상승하는 경향을 보였다. 이는 명도가 감소하고 적

색과 황색이 증가하였음을 의미하지만, 열화 48시간 이후에는 다시 L*

값이 증가하는 경향을 보였다. 변색과 퇴색은 복합적인 요인에 의해 일

어나기 때문에 본 연구에서는 첨가제에 의한 단편적인 결과만을 보여

주므로 추후 이와 연계된 심화연구를 진행해야 할 것으로 보인다.

G 시편의 경우, UV열화 전과 열화 144시간 후의 데이터를 비교했을

때 ΔE값이 14.14로 ‘매우 많다’에 해당하는 결과를 보였다. 색차값에서

L*값이 1.79 상승, a*값이 0.08 감소, b*값이 14.03 상승하여 적색이 약

간 감소하고 황색이 크게 증가하였음을 알 수 있다. 육안상으로는 열화

전과 비교하였을 때 밝게 퇴색된 것처럼 보였으나, 현미경으로 관찰했

을 때는 시편이 녹색으로 변색된 것을 확인할 수 있었다<표 6>. 이러한

실험 결과는 유물의 물성과 고유한 색감에 영향을 끼치지 않는 재료를

선택하여 사용하는 것이 중요하며, 보존환경 조성의 중요성을 상기시

킬 수 있었다.

24

24

양민정

, 위의 글, 2020, 51쪽.

무즙을 첨가한 소맥전분풀과 고풀(

古湖)의 물성 비교 연구

219

시편

UV열화 전

열화 144시간 후

색차

L*

a*

b*

L*

a*

b*

△E

G

88.83

0.35

0.35

90.62

0.27

14.38

14.14

R1

90.05

-0.13

13.99

88.76

1.00

19.78

6.04

R2

89.40

0.08

15.21

87.59

1.75

20.56

5.89

R3

89.25

0.09

15.48

86.76

1.90

22.31

7.49

R5

88.73

0.18

14.70

86.81

2.26

21.46

7.33

<표 9> UV열화 전 - 열화 144시간 후 색도 및 색차값

시편

UV열화 전

UV열화 24시간 후

색차

L*

a*

b*

L*

a*

b*

△E

G

88.83

0.35

0.35

89.14

0.62

16.01

15.67

R1

90.05

-0.13

13.99

89.30

0.40

17.12

3.26

R2

89.40

0.08

15.21

88.14

0.88

17.96

3.13

R3

89.25

0.09

15.48

88.98

0.59

17.40

2.00

R5

88.73

0.18

14.70

88.58

0.88

18.33

3.70

<표 8> UV열화 시간대별 색도 및 색차값

시편

UV열화 24시간 경과

UV열화 48시간 후

색차

L*

a*

b*

L*

a*

b*

△E

G

89.14

0.62

16.01

89.04

0.82

16.10

0.24

R1

89.30

0.40

17.12

88.52

0.68

18.35

1.48

R2

88.14

0.88

17.96

87.89

1.21

18.98

1.10

R3

88.98

0.59

17.40

87.68

1.13

19.31

2.37

R5

88.58

0.88

18.33

88.44

0.99

18.67

0.38

시편

UV열화 48시간 경과

UV열화 72시간 후

색차

L*

a*

b*

L*

a*

b*

△E

G

89.04

0.82

16.10

90.14

0.37

15.21

1.48

R1

88.52

0.68

18.35

89.28

0.59

18.41

0.77

R2

87.89

1.21

18.98

87.95

0.94

19.27

0.40

R3

87.68

1.13

19.31

87.31

1.64

21.53

2.31

R5

88.44

0.99

18.67

87.27

1.72

20.23

2.08

제28호

220

<그림 7> UV열화 전

-열화 144시간 후 △E값 그래프

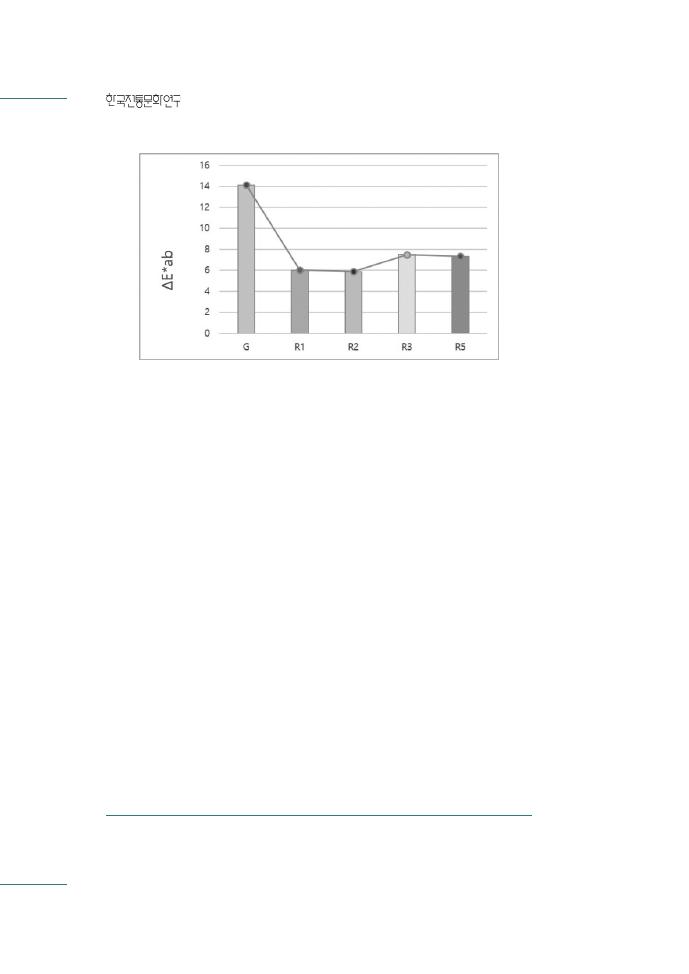

3. 접착강도 측정

접착강도 측정 결과 전반적으로 무즙 첨가군이 고풀로 배접한 시편

보다 접착강도가 높았다. 이와 같은 접착강도 변화 양상은 무즙을 첨가

한 풀의 접착강도를 관찰한 연구

25에서 나타난 것과 유사하였다(<표

10>, <그림 8>)

.

열화 후에는 소맥전분풀에 무즙을 첨가한 양이 많아질수록, 열화 경

과 시간이 길어질수록 접착강도가 감소하는 양상을 보였다. 특히 R1 시

편은 열화 전 접착강도(7.63)와 열화 24시간 후 접착강도(2.19)의 감소 폭

이 5.44로 가장 크게 나타났다. 열화 전 G 시편의 접착강도(1.59)와 R1

시편의 접착강도(2.03)는 유사한 측정값을 보였고, 120시간 열화 후 G

시편의 접착강도(0.10)와 R5 시편의 접착강도(0.11) 측정값이 유사하게

감소함을 확인하였다.

25

오성민 외

, 앞의 글, 2011.

무즙을 첨가한 소맥전분풀과 고풀(

古湖)의 물성 비교 연구

221

시간

시편

열화 전

24시간

48시간

72시간

96시간

120시간

144시간

G

1.59

0.90

0.56

0.24

0.18

0.10

0.09

R1

7.63

2.19

1.98

1.69

1.56

1.28

1.10

R2

4.82

1.34

1.19

0.85

0.84

0.65

0.64

R3

3.45

1.33

0.86

0.71

0.64

0.61

0.60

R5

2.03

0.49

0.35

0.13

0.12

0.11

0.05

단위: N

<표 10> 열화 시간대별 접착강도 측정값

열화 전과 24시간 간격으로 총 144시간 열화 후 접착강도 값을 비

교·분석해보면 고풀과 무즙을 첨가한 소맥전분풀로 배접한 시편 모두

접착강도 값이 하락한 것을 볼 수 있다.

이는 배합에 있어 비율이 우세한 첨가제에 의해 수분량이 증가하여

낮아진 점도가 접착강도 저하에 영향을 준 것으로 추정된다.

26

또한,

녹말을 분해하는 무즙의 아밀레이스 등의 효소반응도 영향을 준 것으

로 사료되어 접착강도에 관한 후속연구를 통해 보완되어야 할 것이다.

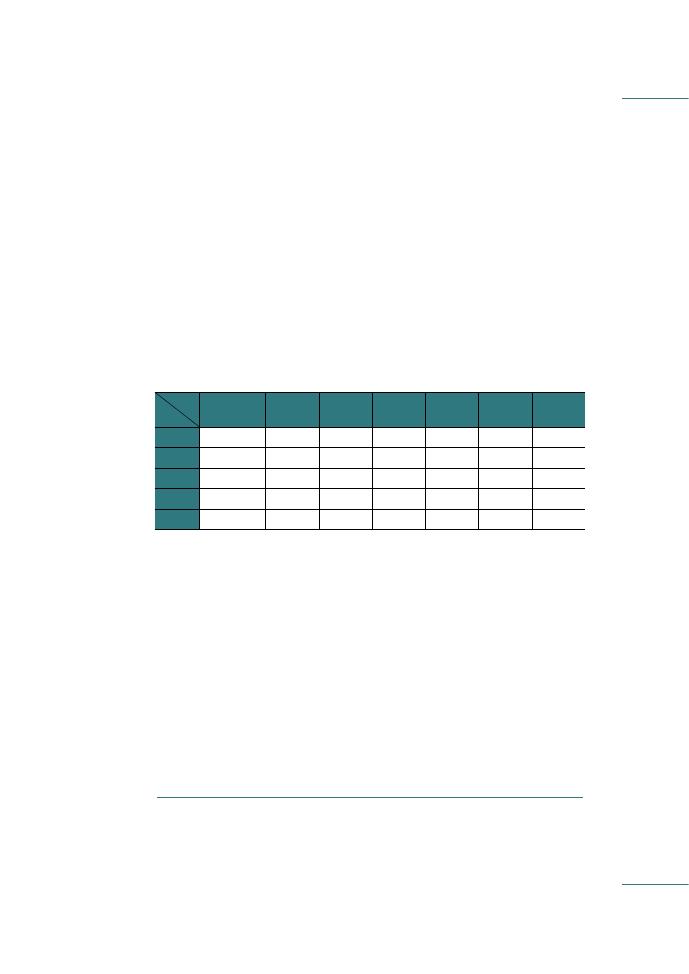

4. 내절강도 측정

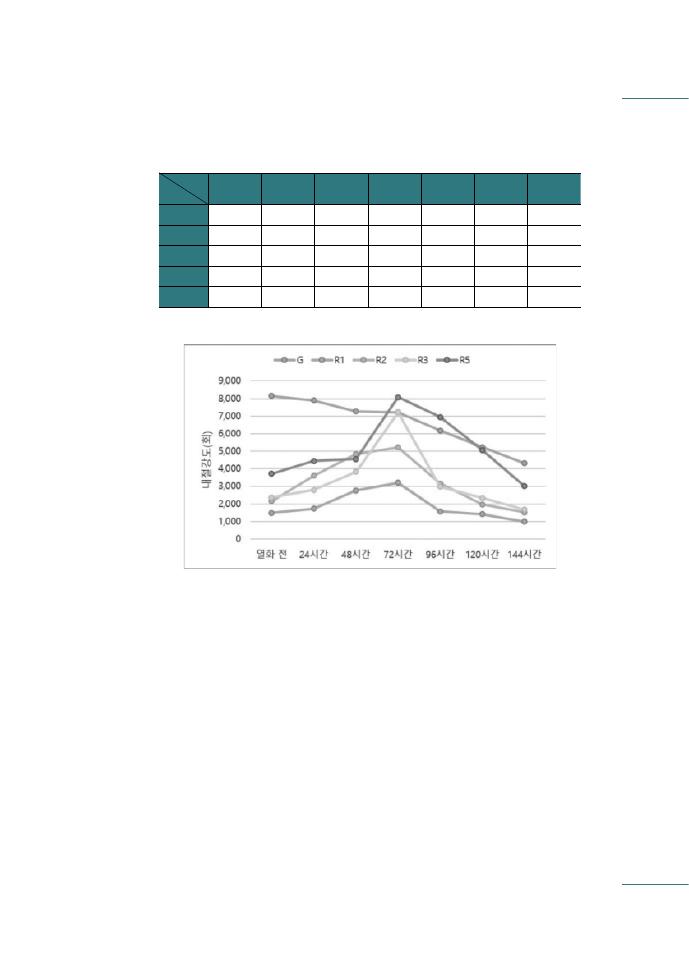

열화시간에 따른 시편의 내절강도를 분석한 결과, 열화 전에는 G >

R5 > R3 > R2 > R1 순으로 고풀로 배접한 G 시편이 가장 높게 측정되었

으며, G 시편의 경우 열화시간이 길어질수록 내절강도 값이 감소하는

경향을 나타냈다(<표 11, 그림 9>).

소맥전분풀에 무즙을 첨가한 비율이 높은 시편일수록 내절강도 값

26

김은경 외

, 「우루시올과 아교를 배합한 천연 접착제의 투명성 및 접착 특성 연구」, 뺷보존

과학회지뺸

31(2), 2015, 121쪽.

제28호

222

<그림 8> 열화 시간대별 접착강도 그래프

이 증가하였으며, 열화시간이 길어질수록 내절강도 값이 증가하다가

72시간 경과 후에는 급격히 감소하는 경향을 나타냈다. 특히 R3 시편은

열화 72~96시간 강도 변화율이 4,234회로 가장 크게 나타나, 이는 다른

시편에 비해 열화에 의한 취약성을 보여 장기적인 보존성을 고려할 때

서서히 강도 저하가 일어나는 풀의 선택이 바람직할 것으로 생각된다.

풀에 무즙을 첨가하여 사용하면 풀이 사용될 총량을 최소화할 수 있

고, 무즙의 첨가로 풀의 농도를 유지하면서 접착강도는 감소시켜 경화

현상을 예방할 수 있을 것으로 생각된다.

그러나, 접착강도와 내절강도는 접착 성분 분자량과의 상관관계뿐

만 아니라 접착한 바탕재와 호환도 영향을 미친다.

27

따라서 열화 환경,

시간, 바탕재(한지), 소맥전분풀 등의 복합적인 영향으로 인해 접착력이

약화되어 접착강도와 내절강도 측정값에 영향을 준 것으로 보여 다양

한 연구가 추가되어야 할 것으로 사료된다.

27

손미경

, 앞의 글, 2013, 43쪽.

무즙을 첨가한 소맥전분풀과 고풀(

古湖)의 물성 비교 연구

223

시간

시편

열화 전

24시간

48시간

72시간

96시간

120시간

144시간

G

8,147

7,889

7,272

7,216

6,171

5,236

4,308

R1

1,487

1,730

2,766

3,200

1,576

1,409

983

R2

2,159

3,598

4,834

5,223

3,159

1,964

1,520

R3

2,360

2,788

3,824

7,206

2,972

2,334

1,663

R5

3,721

4,444

4,558

8,079

6,946

5,071

3,006

단위: 회

<표 11> 열화 시간대별 내절강도 측정값

<그림 9> 열화 시간대별 내절강도 그래프

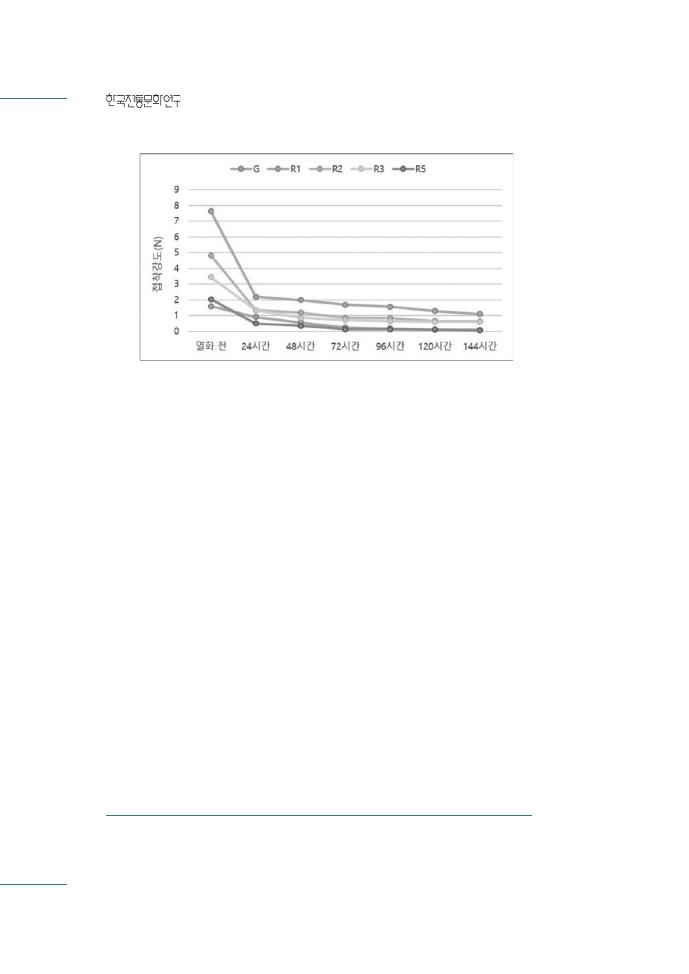

5. pH 측정 결과

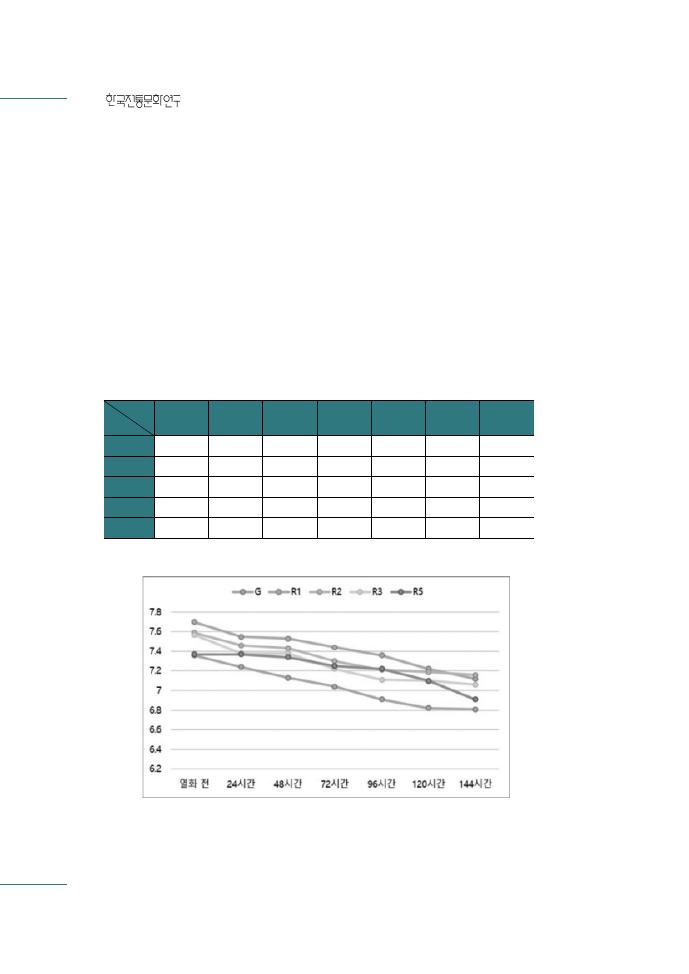

pH 측정 결과, UV열화 전 모든 시편이 평균 7을 초과하는 중성을 나

타냈으며, 열화 시간이 길어질수록 pH 값이 감소하는 경향을 보였다

(<표 12>, <그림 10>)

.

열화 48~72시간 후 시편의 pH 측정값이 평균 11.2 감소하여 열화 경

과 시간 중 감소폭이 가장 크게 나타났음을 알 수 있었다. R3 시편은 열

제28호

224

시간

시편

열화 전

24시간

48시간

72시간

96시간

120시간

144시간

G

7.36

7.24

7.13

7.04

6.91

6.82

6.81

R1

7.70

7.55

7.53

7.44

7.36

7.22

7.12

R2

7.59

7.46

7.43

7.30

7.21

7.19

7.16

R3

7.57

7.38

7.38

7.22

7.11

7.10

7.06

R5

7.37

7.37

7.34

7.25

7.22

7.10

6.91

<표 12> 열화 시간대별 pH 측정값

<그림 10> 열화 시간대별 pH 그래프

화 24시간 경과후 pH 7.38, 72시간 경과 후 7.22로 측정값이 13 감소하

여 가장 큰 폭으로 감소하였다. 열화 144시간이 경과하자 G 시편의 pH

6.81, R5 시편은 6.91로 pH가 6대로 감소하는 결과를 보였다. 고풀이

강한 산성을 나타내기 때문에 유물이나 배접지에 미칠 영향이 염려되

었으나 본 연구 결과에서는 중성을 띠는 것을 확인할 수 있었으며, 무

즙을 첨가한 소맥전분풀의 pH도 pH 6~7의 중성을 띠는 것으로 보아

지류 문화재에 안정적으로 활용될 수 있을 것으로 생각된다.

무즙을 첨가한 소맥전분풀과 고풀(

古湖)의 물성 비교 연구

225

<그림 11> 점도 측정값 그래프

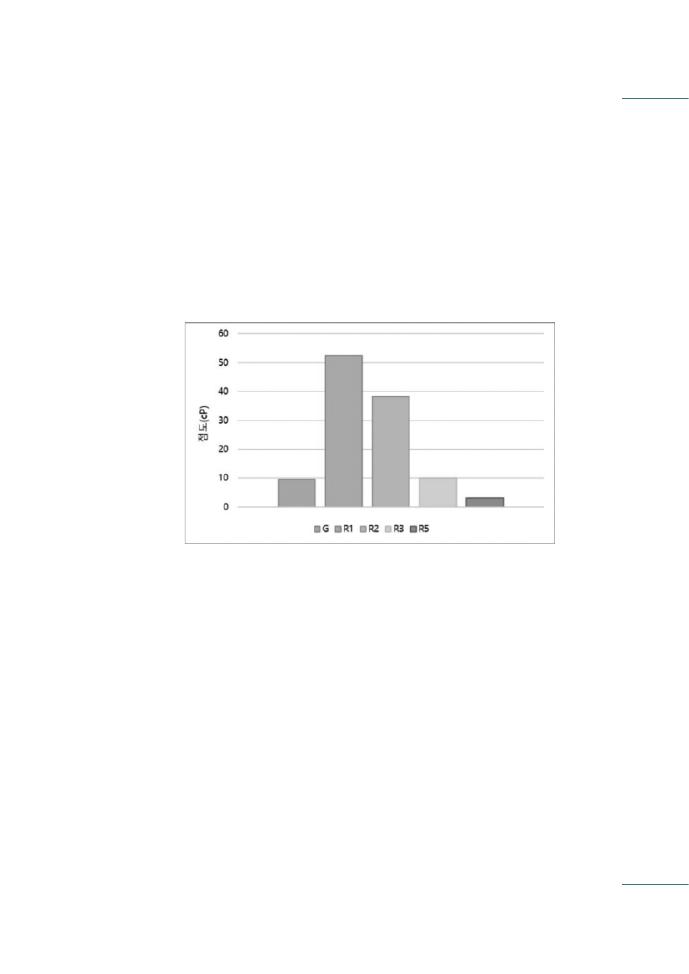

6. 점도 측정 결과

점도 측정 결과는 아래의 그래프(<그림 11>)로 나타내었다. R1 시편에

서 가장 높은 점도(52.50 cP)를 나타냈고, R5 시편에서 가장 낮은 점도

(3.21 cP)

를 나타냈다.

소맥전분풀에 무즙을 첨가한 풀과 고풀의 점도를 비교한 결과 소맥

전분풀에 무즙의 첨가량이 증가할수록 점도 값이 저하되는 양상을 보

였고, R2 시편의 점도(38.10 cP)와 R3 시편의 점도(10.03 cP)는 28.07의 폭

으로 감소하여 가장 큰 점도 변화를 보였다. 이는 소맥전분풀과 무즙의

물성 차이에서 비롯된 것으로, 그 자체로 점성이 있는 소맥전분풀에 비

교적 점성이 낮은 무즙을 첨가하면 배합비율이 증가할수록 수분도 증

가하여 점차 점도가 낮아진 것으로 보인다.

고풀은 물과 혼합(고풀 1 : 물 3.5)하여 사용하기 때문에 점성이 거의 없

제28호

226

어 유연성이 필요한 장황작업에 사용되고 있다. 따라서 G의 점도(9.46

cP)

와 R3의 점도(10.03 cP)는 비슷한 측정값을 보여 활용 가능성이 가장

큰 배합비율로 사료된다. 그러나 접착강도 측정값과 비교해볼 때 G 시

편의 열화 전 접착강도(1.59)와 R5의 접착강도(2.03)가 비슷하게 나타났

고, 열화 120시간 후 G의 접착강도(0.10)와 R5의 접착강도(0.11)값이 비

슷하게 나타나 점도와 접착강도와의 상관성에 대한 보완 연구가 필요

하다.

Ⅴ. 결론

본 연구는 고문헌에서 소맥전분풀의 첨가제로 사용된 무즙의 효능

과 제조방법을 살펴보고, 소맥전분풀에 무즙을 첨가한 시편과 고풀을

대상으로 물성변화를 평가하여 천연 첨가제로서 무즙을 비교·검토해

다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.

첫째, 문헌기록에 의하면, 무즙은 예로부터 음식을 소화시키기 위해

섭취하였으며 소맥전분풀에 첨가하면 녹말을 분해하기 때문에 유연성

이 필요한 작업에서 첨가제로 사용되었음을 알 수 있었다.

둘째, 각각의 풀을 도포한 한지 시편의 UV열화 결과, 고풀로 배접한

G 시편은 열화 144시간후 L*값과 b*값이 상승하여 명도가 상승, 황색이

무즙을 첨가한 소맥전분풀과 고풀(

古湖)의 물성 비교 연구

227

감소하여 백색에 가까워져 자외선이 조사되지 않은 부분과 차이가 나

타났다. 반면, 무즙을 첨가한 소맥전분풀로 배접한 R1, R2, R3, R5 시편

은 명도가 감소하고 적색이 증가하였다. 첨가제의 비율이 증가하면 첨

가제의 색상과 농도가 진해지기 때문에 풀 고유의 색상을 비롯한 지류

유물 본래의 색상에도 영향을 미칠 것으로 사료된다. 따라서 적절한 농

도와 비율의 첨가제를 사용하는 것과 보존환경의 중요성을 시사한다.

셋째, 열화 시간 경과에 따라 모든 시편의 접착강도와 pH는 낮아지

는 경향을 보였다. 내절강도는 소맥전분풀에 무즙을 첨가한 비율이 높

은 시편일수록 값이 상승하였으며, 열화시간이 길어질수록 내절강도

값이 증가하다가 72시간 경과 후에는 급격히 감소하는 경향을 보였다.

pH 측정 결과, 고풀로 배접한 G 시편과 무즙을 첨가한 풀로 배접한 시

편(R1, R2, R3, R5) 모두 열화 전ㆍ후 pH 값이 중성을 나타내 지류 유물 적

용에 안정적일 것으로 판단된다. 점도측정 결과, R3의 점도가 G의 점도

와 유사한 결과를 나타냈다.

넷째, pH와 점도측정 결과를 종합해봤을 때 소맥전분풀과 무즙을 1 :

3 비율로 첨가하여 사용하면 고풀을 대체할 수 있는 방안이 될 것으로

생각되나, 내절강도 측정에서 다른 시편에 비해 강도변화율이 가장 크

게 나타나 열화에 의한 취약성을 보여 추가 연구와 안정성 테스트를 거

친 후 사용하는 것이 바람직하다고 사료된다.

제28호

228

본 연구에서는 유연성이 필수적인 권축류(卷軸類)의 장황에서 사용되

고 있는 고풀의 물리적 특성을 파악하고, 고풀을 대신할 수 있는 천연

첨가제인 무즙의 사용 가능성을 확인하였다. 고풀은 오랜 전통을 기반

으로 한 많은 장인들의 경험 축적과 제작 환경의 제어를 통한 비법이

스민 결과물인 반면, 본문에서의 실험 결과는 각각의 요인에 의한 단편

적인 결과만을 제시하고 있어 재료와 환경의 영향을 받는 물성변화의

결과를 예측하기에 어려움이 있다. 무즙을 첨가한 풀은 무즙의 첨가로

풀의 총량을 최소화하여 접착강도를 감소시켜 경화현상을 예방할 수

있을 것으로 보이나, 무즙의 항균성과 안정성에 대한 연구가 추가적으

로 필요할 것으로 사료된다. 추후 무즙을 비롯한 첨가제에 관한 다양한

연구적 접근이 지속되길 바라며, 앞서 고찰한 문헌기록과 물성평가 데

이터가 기초자료로써 활용될 수 있을 것으로 생각된다.

무즙을 첨가한 소맥전분풀과 고풀(

古湖)의 물성 비교 연구

229

참고문헌

단행본 및 보고서

국립문화재연구소

, 뺷지류 직물 문화재 보존뺸, 예맥, 2011.

_______________, 뺷지류의 조사·분석을 위한 표준시험법뺸, 2014.

사마키 타케오

, 뺷부엌에서 알 수 있는 거의 모든 것의 과학뺸, 2004.

이상현

, 뺷문화재 보존과 기법뺸, 소와당, 2014.

조재선

, 뺷식품재료학뺸, 문운당, 2005.

山本 元

, 뺷表具のしおり-表装の歴史と技法뺸, 芸艸堂, 1993.

논문

김은경 외

, 「우루시올과 아교를 배합한 천연 접착제의 투명성 및 접착 특성 연구」, 뺷보존

과학회지뺸

31(2), 2015.

김종덕

, 「무의 품성과 효능에 대한 문헌연구」, 뺷한국농업사학회뺸 8(2), 2009.

김청솔

, 「소맥전분풀을 이용한 전통 채색화의 전처리 방안연구」, 명지대 석사논문,

2020.

박경임 외

, 「지류문화재에서 사용하는 신풀의 고풀화에 따른 특성 연구」, 뺷한국공업화학

회 춘계 총회 및 학술대회뺸

, 2018.

________, 「소맥전분풀과 해초풀의 배합에 따른 배접용 풀 연구」, 뺷㈔한국문화재보존과

학회 제

46회 추계학술대회 발표집뺸, 2017.

백영미

, 「장황용 풀에 사용된 약재에 관한 문헌연구」, 뺷한국민족문화뺸 33(3), 2009.

백영미 외

, 「첨가제가 배접용 풀의 특성에 미치는 영향: 콩, 석회, 황랍, 백반 첨가제를 중

심으로」

, 뺷보존과학회지뺸 27(3), 2011.

________, 「전통 배첩에 사용된 약제에 관한 문헌연구」, 뺷한국전통복식연구소 학술심포

지움뺸

, 2008.

손미경

, 「회화문화재의 보존처리에 쓰이는 풀가사리에 관한 연구」, 용인대 석사논문,

2013.

송정원 외

, 「지류문화재의 보채에 쓰이는 봉채의 채색 및 열화 양상 연구」, 뺷보존과학회

지뺸

35(5), 2019.

양민정

, 「무즙을 첨가한 장황용 풀의 물리적 특성 연구」, 전통대 석사논문, 2020.

오성민 외

, 「배접에 무즙 넣은 풀을 사용한 조상들의 지혜 탐구」, 뺷제57회 전국과학전람

제28호

230

회 발표요지뺸

, 2011.

오준석

, 「식물에서 추출한 살충.살균제가 문화재의 재질에 미치는 영향-견직물, 면직

물

, 저마직물, 한지, 안료분말, 채색편」, 뺷보존과학회지뺸 20, 2007.

전지연

, 「회화 문화재의 보존처리에 쓰이는 풀에 관한 연구-전분과 단백질의 함량에 따

른 접착력과 보존성을 중심으로」

, 용인대 석사논문, 2002.

조경실

, 「동아시아 전통 콩풀에 관한 문헌연구」, 뺷동국사학뺸 49, 2010.

조은혜 외

, 「무의 α-Amylase 활성 및 가공 안정성」, 뺷한국식품영양과학회지뺸 38(6),

2009.

인터넷 검색 자료

한국민족문화대백과사전

http://encykorea.aks.ac.kr

사이언스올

http://www.scienceall.com

위키미디어 커먼스

https://commons.wikimedia.org

무즙을 첨가한 소맥전분풀과 고풀(

古湖)의 물성 비교 연구

231

Abstract

A Comparative Study on the Properties of Wheat Starch Paste with

the Additive Radish Juice and Aged Wheat Starch Paste

Yang, Min-Jeong Cultural Heritage Conservation Science Center, National Research Institute of Cultural

Heritage

Lee, Sang-Hyun Department of Heritage Conservation and Restoration, Graduate School of Cultural Heritage,

Korea National University of Cultural Heritage

Wheat starch paste has been one of the materials that can be easily obtained around

us and has been suitable for flexibility, strength, and ease of work as adhesive for

mounting. When pasting scrolls and roll of paper that require flexibility, aged wheat

starch paste with weak adhesion and low viscosity was used.

Aged wheat starch paste is a paste made by boiling wheat starch for more than 10

years, so it has a long production period and is difficult to supply and demand, and it

has to be specially managed in a stable environment, so it is treated with great care at the

site. Especially, research on the production of adhesives has been insufficient despite

different physical properties such as viscosity, adhesion, and color and difficulty stand-

ardizing or standardizing traditional materials due to different manufacturing methods

and environments. Therefore, based on the records of ancient data using radish juice,

this study sought to explore the possibility of adhesives with similar flexibility to aged

wheat starch paste, and to study the patterns of physical changes through deterioration

experiments and provide basic data that can be used for tributary conservation.

As a result of comparing UV deterioration of specimens distributed with aged wheat

starch and wheat starch paste with radish juice, specimens color became darker as time

goes by. Also, specimens color became darker increased as the percentage of juice was

added after degradation. In addition, the adhesion strength of all specimens decreased.

And the strength tended to decrease as the rate of juice addition increased as time goes

by. In all specimens, pH values before and after degradation were found to be neutral.

As a result of viscosity measurement, the viscosity values of aged wheat starch paste and

제28호

232

radish juice were added three times were similar.

Keywords : Wheat starch paste, Aged wheat starch paste, Radish juice, Traditional

adhesive, Paper conservation

논문 투고일 : 2021.09.18 심사 완료일 : 2021.11.17 게재 확정일 : 2021.11.19