아

시

아

태

평

양

문

화

유

산

연

구

문

화

유

산

의

지

속

가

능

한

보

전

발간등록번호

11-1550215-000039-10

문화유산의

지속가능한

보전

아시아 태평양

문화유산

연구

2

0

2

1

문화유산의

지속가능한

보전

아시아 태평양

문화유산

연구

목

차

캄보디아

전통적 문화재수리용 옻의 재료과학적 분석

006

김지영,

정선혜, 유지아, 정용재

문화유산의

3D 디지털 스캔을 위한 사진 측량학 교육 프로그램 개발

030

이종욱,

김보람, 김선미

01

2021 유네스코 석좌 프로그램 연구지원팀 결과보고서

2021 유네스코 석좌 프로그램 조사연구팀 결과보고서

말레이

모스크 건축 중 목조건물의 문화·건축적 보존을 통한 ‘장소감’의 조성:

064

말레이시아

페라크 주 렝공 체포르 라자 모스크의 사례를 중심으로

아지지

바하우딘, 모드 자키 마맛

도시의

문화·경제적 경쟁력을 위한 문화유산의

066

지역적

가치 측면에서 지역명의 중요성 조사

에코

누산티

말레이시아

세렘반의 초기 건축도면과

068

역사적

건축물의 회화기록의 보존과 역사적 연구

쿰

윙 용, 도리스 후이 치 토

페낭

조지타운의 탁월한 보편적 가치:

070

코로나

19 상황에서의 생존에 관하여

림

요크 무이, 쿠 수엣 링

남인도의

숭배받는 강과 신성한 정착지 형태학의 관계:

074

남카르나타카

지방의 카베리 강의 사례를 중심으로

모나리자

바드와즈, 수드 쿠마리 지

캄보디아의

전통 옻칠 사용법 연구

076

바나

리

02

01

2021 유네스코 석좌 프로그램

조사연구팀 결과보고서

캄보디아

전통적 문화재수리용 옻의 재료과학적 분석

김지영,

정선혜, 유지아, 정용재

문화유산의

3D 디지털 스캔을 위한 사진 측량학 교육 프로그램 개발

이종욱,

김보람, 김선미

캄보디아는 예로부터 옻을 이용하여 다양한 공예품과 기능성 제품을 만들어 왔

다. 옻의 광범위한 활용과 오랜 역사에 비해 가까운 미얀마나 베트남의 옻보다 주목

을 덜 받아 연구가 미진한 편이었다. 이 연구는 캄보디아에서 전통 및 근대에 석조상

을 제작하거나 수리할 때 옻 재료를 다양하여 활용하였던 것에 주목하여 문화재수리

용 재료로써 옻의 가능성을 연구해보고자 시작되었다. 기초자료를 축적하기 위해 전

통시대 사용되었던 옻을 과학적으로 분석하여 성분과 특징을 파악하였다. 연구결과

캄보디아 옻 모르타르는 현대 합성수지가 개발되기 이전까지 석조와 목조상의 수리에

서 접착제, 충전재, 마감재 등 다양한 용도로 사용됐음을 확인하였다. 접착용 옻은 무

기 첨가제 없이 거의 순수한 옻으로 이루어졌고 충전재 옻 모르타르는 옻 외에도 토

양, 뼈 등을 다량 첨가하여 만들어졌음을 확인하였다. 획득한 결과는 향후 단절된 전

통기법을 복원하고 현대 문화재수리에 활용할 수 있는 기술을 개발하는 데 기초자료

로 활용될 것이다.

김지영 책임연구원 한국전통문화대학교 산학협력단 연구교수

정선혜 공동연구원 한국전통문화대학교 산학협력단 전임연구원

유지아 공동연구원 국립문화재연구소 보존과학연구실 연구원

정용재 공동연구원 한국전통문화대학교 문화재수리기술학과 교수

캄보디아 전통적 문화재수리용

옻의 재료과학적 분석

2021 유네스코 석좌 프로그램 조사연구팀 결과보고서

01

초

록

김

지

영

7

1. 조사배경과 목적

캄보디아 앙코르유적 내 석조유산(9세기~14세기)은 조성된 이래 끊임없이 현지인

에게 종교적 및 문화적 대상으로서 숭배되어 이용되어 왔다. 이들은 사회종교적 이념

의 변화에 의해 인위적으로 파괴되기도 하고 오랜 사용과 풍화로 인해 자연적으로 손

상되기도 하면서 여러 차례 수리복원 되어왔다. 유적 내 힌두와 불교 석조상들은 종

교적 이념 변화에 의해 대대적으로 파괴되기도 하였고 내전 때 인위적으로 손상되기

도 하였다. 파손된 석조상의 복구에 옻이 광범위하게 사용되었는데, 주로 석조상의 떨

어진 머리나 팔 등을 붙이거나 유실된 부분을 채우는데 옻 재료를 사용한 것으로 확

인된다. 이들 옻 재료는 육안으로 보면 색상, 광택, 표면질감이 여러 가지인 것을 볼 수

있는데, 용도에 따라 여러 가지 유무기물을 다르게 혼합하여 제조하였기 때문으로 보

인다. 실증유물을 통해 옻 재료의 사용은 확인되지만 이것을 언제부터 사용하였고 어

떤 방법으로 제조하였는지에 대한 기록이나 자료는 전무하다. 또한 캄보디아 옻 모르

타르에 대한 연구성과도 매우 드물어 크메르 고유의 전통 옻 기술을 구명하는 것이

상당히 어려운 실정이다. 이 조사연구는 캄보디아 앙코르 유적에서 근대 이전까지 석

조상의 수리복원에 사용된 옻 재료를 재료과학적으로 분석하여 단절된 옻 전통기술

을 복원하는데 필요한 기초자료를 확보하는데 목적이 있다.

2. 조사내용과 방법

이 연구는 앙코르 유적 내에서 앙코르왓 천불회랑(Thousand Buddha Gallery)과 프

레룹 사원(Pre Rup Temple)의 석조상을 주연구대상으로 정하였다. 앙코르왓은 앙코르

Ⅰ. 서론

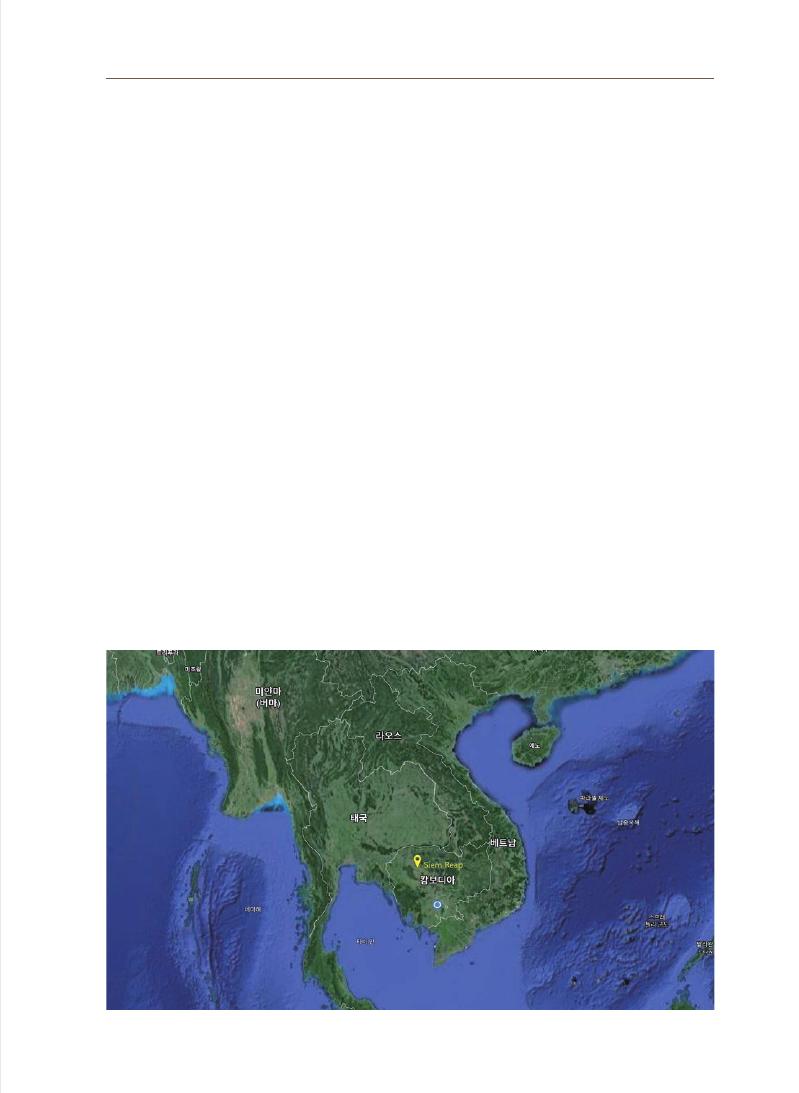

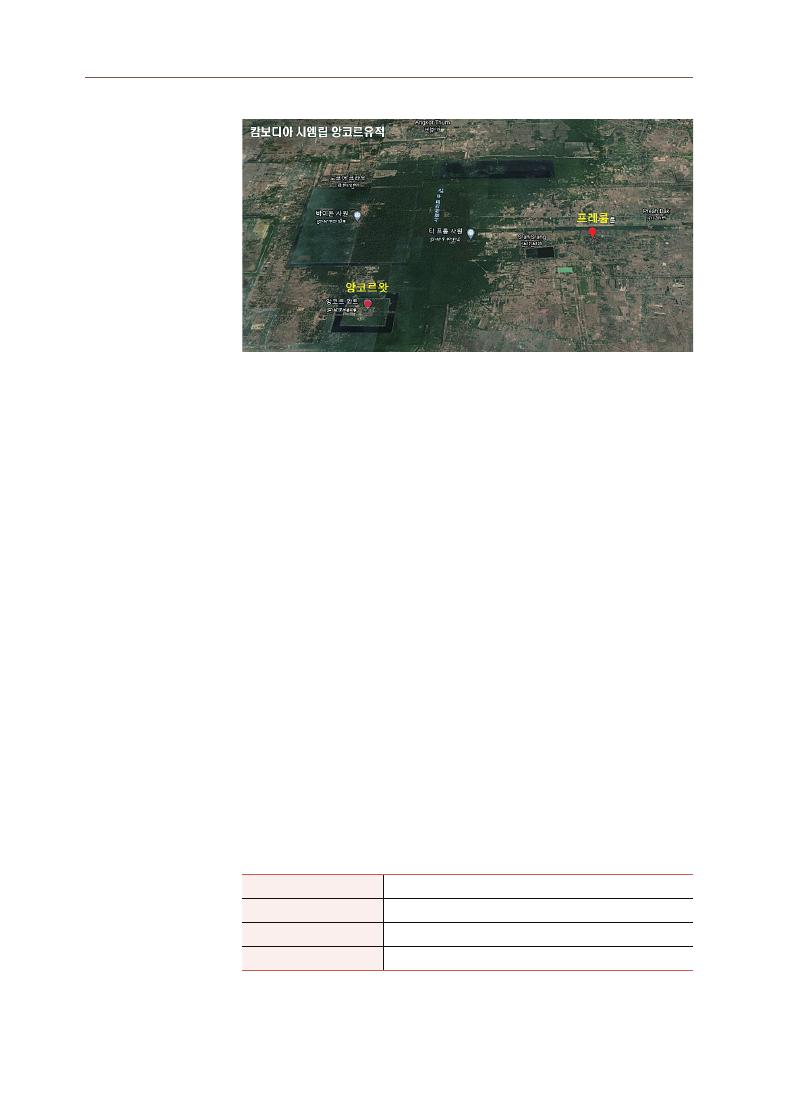

그림 1. 캄보디아 시엠립 위치

8

톰의 남쪽, 프레룹은 동쪽에 위치한다(그림 2). 앙코르왓 천불회랑은 옻을 사용한 석

조상의 보수 사례가 많이 발견되는 곳으로, 불상의 머리를 비롯한 신체의 훼손이 심하

여 19세기 전후에 대대적인 수리복원을 실시하였다고 전한다. 프레룹 사원은 10세기

에 시바신에게 바쳐진 힌두사원으로 오늘날까지 지역주민들이 신성한 기도처로 생각

하는 곳이다. 중앙 성소에 코(Kor)와 고(Gor) 석조상이 두 점 있는데 파손이 심하여 옻

모르타르로 복원된 부위가 많다. 프레룹 석조상은 특히 다양한 형태의 옻 모르타르를

보여주는 곳이다. 2019년부터 보존처리가 이루어져 분석에 필요한 시편을 확보하였다.

육안으로 확인된 옻 재료는 용도에 따라 접착용, 표면마감용, 접합충전과 성형복

원용 등으로 구별된다. 이들의 육안적 특징을 자세히 관찰하여 유형별로 구분하였고

미세조직적 특징, 구성성분의 특징을 자연과학적 분석법을 이용하여 조사하였다.

옻 모르타르를 제조할 때 첨가하는 재료들을 확인하기 위해 색상, 광택, 경도 등

육안관찰을 통한 특징을 조사하였고, 육안으로 확인되지 않는 미세 조직과 성분을 파

악하기 위해 현미경 관찰을 실시하였다. 분석용 시료 확보가 가능하였던 프레룹 사원

성소 내의 석조상 2기에서 채취한 옻 모르타르를 대상으로 편광현미경, 실체현미경,

주사전자현미경 분석을 수행하였다. 또한 광물 구성성분을 파악하기 위해 X‐선 회절

분석을 실시하였고 화학성분 확인을 위해 SEM‐EDS 분석을 적용하였다. 유기물 분석

을 위해서 Py-GC/MS와 FT‐IR 분석을 실시하였다.

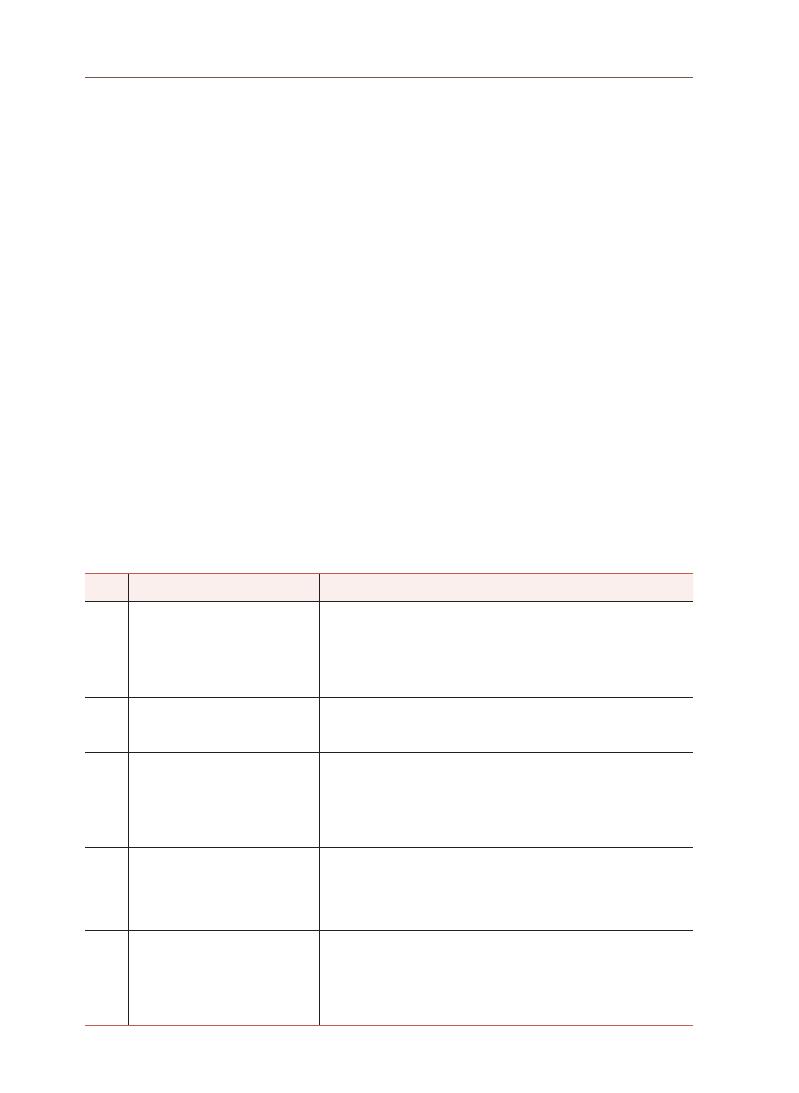

표 1. 조사방법

조사내용

조사방법

육안적 특징

색상, 광택, 경도 등 정밀육안관찰

미세조직적 특징

편광현미경, 실체현미경, 주사전자현미경 분석

구성성분의 특징

X-선회절 분석, SEM-EDS 분석, 열분석, FT-IR, Py-GC/MS 분석

그림

2. 시엠립 앙코르왓과 프레룹의 위치

김

지

영

9

1. 현황

캄보디아인들은 오래전부터 소형의 기물을 제작하는데 옻을 사용해왔다. 나무,

대나무, 토기, 도자기, 종이, 금속, 가죽 등의 바탕재료에 옻을 표면에 도포하여 마감,

방수, 장식의 용도로 이용하였다. 캄보디아는 앙코르 이전 시기부터 옻을 석조상에 적

용하였고, 앙코르 시기에는 옻이 보편적인 장식 기술로 자리 잡았다. 흥미로운 점은

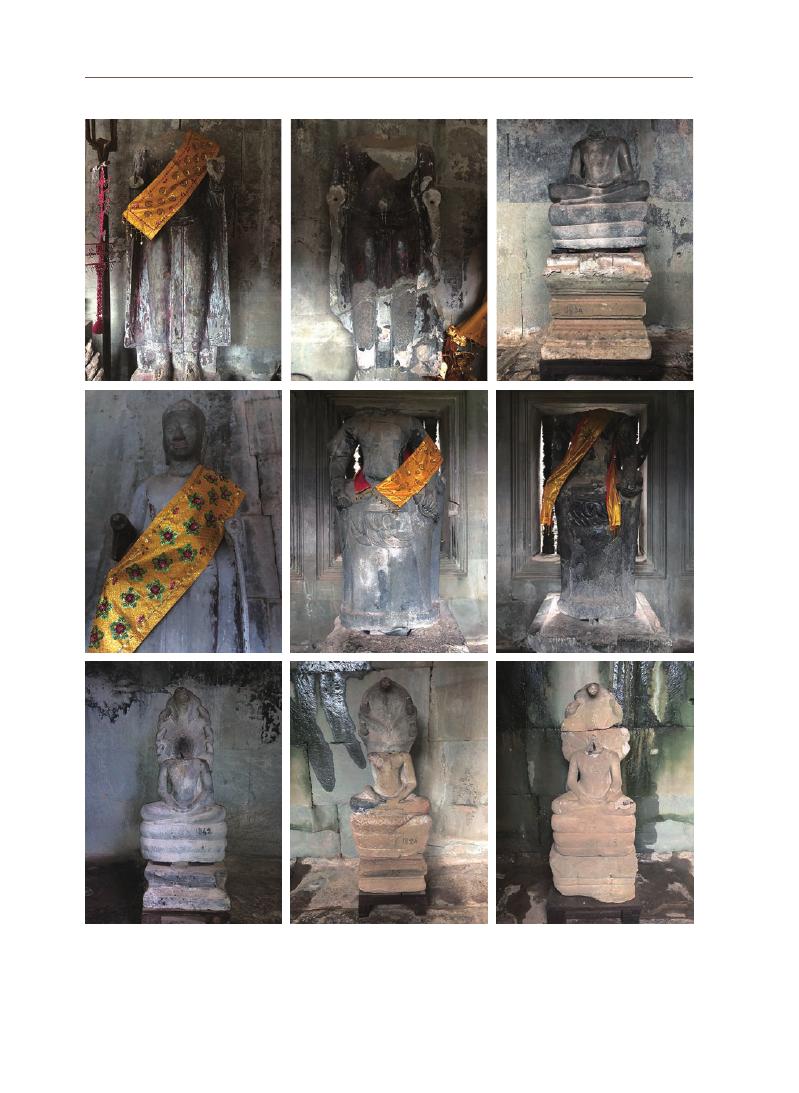

이 옻 재료를 석조상의 수리에도 사용하였다는 점이다. 앙코르왓 천불상에서 발견되

는 사례는 대부분 접착 용도로 옻을 사용하였고 석조상의 머리나 팔 부위처럼 부피

가 큰 부분은 옻 외에도 철제봉이나 띠를 함께 사용하여 구조적으로 보강하기도 하였

다. 철제봉을 이용하여 수리한 사례는 시기가 그리 오래되지 않은 19세기에서 20세기

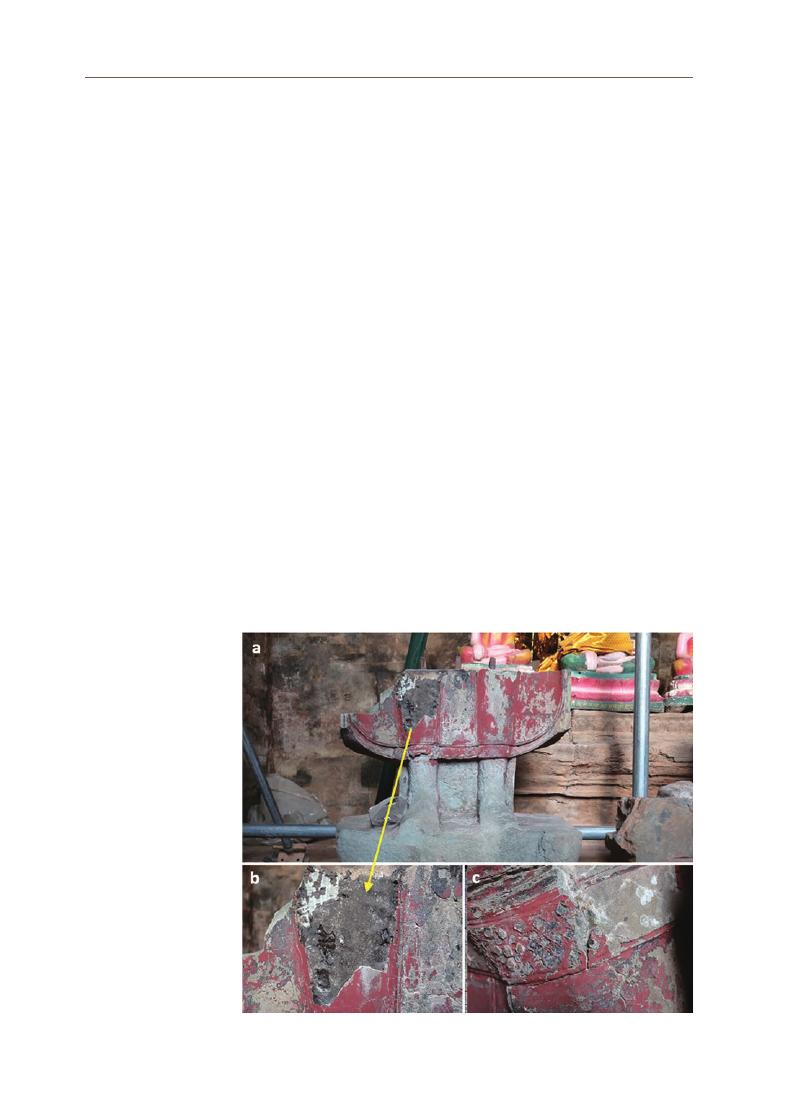

초반일 것으로 추정된다(그림 3).

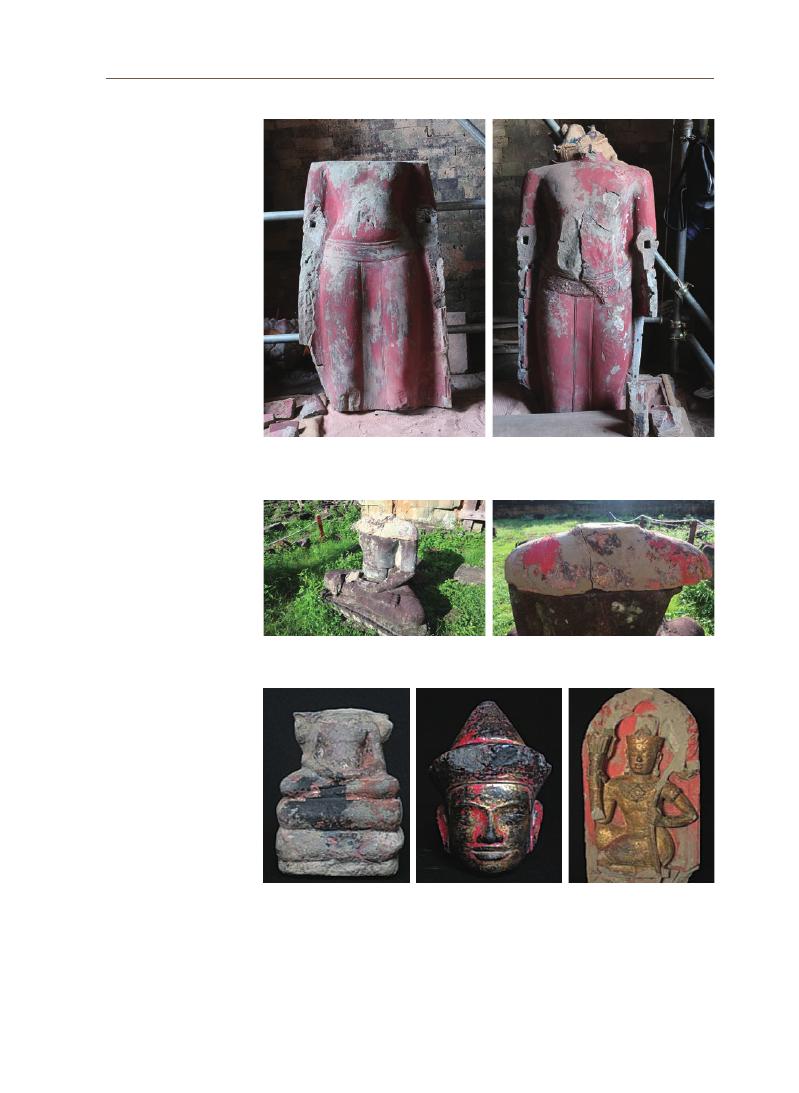

프레룹 사원에서도 유사한 사례가 발견되었다. 이 사원은 이스트 바라이 남쪽에

위치하며, 동 메본 사원과 함께 남북 축에 위치하고 있다. 힌두 사원으로 라젠드라바르

만 2세(Rajendravarman, 재위 기간 944~968년)에 의해 961년 또는 962년 초기에 세워졌다

고 알려져 있다. 사원 이름은 “몸을 뒤집다(turn the body)”는 의미로 인해 화장터 역할

을 했을 것으로 추정되며, 시바에게 바쳐진 사원으로 추정된다.

사원 중앙 성소에는 코(Kor)와 고(Gor)라 칭하는 2개의 석조상이 위치했는데 이는

불교 형식으로 다른 사원(Bat Chum 사원으로 추정, 프레룹과 직선거리 1.8km)에서 옮겨진

것으로 추정된다(그림 4). 이 석조상들은 현지인들에게 특별히 신성한 신상으로 여겨져

오늘날까지 예배 대상으로 전해지고 있으며, 여러 차례 수리된 흔적이 많이 남아 있다.

두상은 사라진 상태이며, 표면에 적색의 안료가 남아 있고, 코(Kor)의 경우 화려한 허리

장식이 잘 남아 있다. 석조상에 표면에 전체적으로 옻을 도포한 뒤 적색 안료를 칠한

것으로 보이며, 허리 장식물을 부착할 때도 옻을 사용한 것으로 추정된다.

9세기 말경 야소바르만 통치기에 지어진 것으로 추정되는 프놈바켕(Phnom

Bakheng)

사원은 앙코르왓보다 2세기 먼저 건축되었다. 프놈바켕의 동측에 2기의 경

장(library)이 위치하고 있으며, 그중 남쪽에 위치한 경장 안과 경장 주변에 석조상들의

안치되어 있다. 그중 옻칠과 금박, 적색 안료가 잘 남아있는 석조상이 있으며, 남아있

는 형태를 보면 석재 위에 옻칠을 하고, 적색의 안료를 전체적으로 칠한 후, 금박을 씌

운 것으로 보인다. 제작 형식은 프레룹의 석조상들과 유사하다(그림 5).

유적 내에 위치한 석조상 외에도 캄보디아 국립박물관에는 옻칠이 남아있는 석조

상들이 많이 소장되어 있다. 소장품 목록 시스템에서 재질을 사암으로 한정지어 검색

하였을 때 13점의 석조상을 확인할 수 있었는데 채색, 금박, 옻칠이 명확하게 남아있

었다. 이 석조상들의 시대는 앙코르 시기와 포스트 앙코르 시기이고, 앙코르 시기에

서도 앙코르왓, 바이욘 스타일 시기가 주요 제작 시기로 확인된다(그림 6).

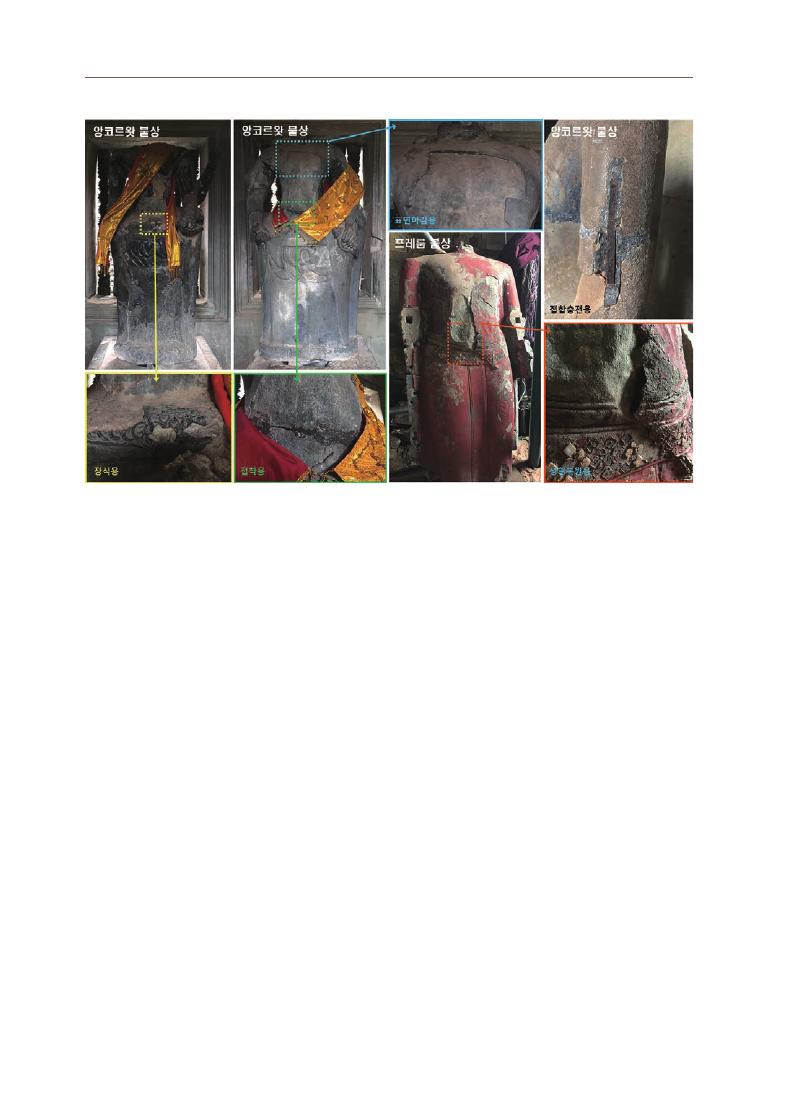

석조상의 수리에 옻을 사용한 사례들을 보면 접착용, 충전용, 표면마감용 등으로

구분될 수 있다. 프레룹 성소에 위치한 두 개의 석조상에서 이것을 잘 관찰할 수 있는

데, 접착용과 표면마감용은 광택이 있고 색상이 갈색을 띠며 치밀해 보이는 반면 유실

Ⅱ. 현황과 선행연구

10

그림 3. 앙코르왓 회랑 내 위치한 옻칠 석조상 사례

김

지

영

11

그림 4. 프레룹 성소에 위치한 석조상(왼쪽: Gor, 오른쪽: Kor)

그림 5. 프놈바켕 사원 내 경장 인근에 위치한 석조상

그림 6. 캄보디아 국립 박물관 내 옻칠 및 채색이 확인되는 석조상 사례. 나가 위의 부처상(앙코르 시기

앙코르왓 양식, Buddha on Naga)(왼쪽), 신상 얼굴(앙코르 시기 바이욘 양식(13세기), Head of

Divinity)(가운데), 부조상(포스트앙코르 시기, Bas-relief)(오른쪽)

12

그림 7. 옻을 이용한 석조상 수리 사례

부를 메우기 위한 충전용은 회색에 가까운 색상에 작은 입자들이 많이 혼합되어 있어

서 첨가제의 함량이 높아 보인다(그림 7).

2. 선행연구 및 사례

국내 옻칠 관련 연구 동향과 옻의 재료과학적 분석 방법을 검토하기 위해 최근 5

년간 연구 사례를 검토하였다. 옻칠 관련 연구는 출토유물의 재료과학적 분석(칠 도막

중심)

, 옻칠 공예 기법 연구(주로 나전칠기), 코팅 소재로 활용하기 위한 적용성 연구로

분류할 수 있다. 출토 유물의 재료과학적 분석의 경우, 주로 목심칠기에 사용된 옻칠

을 FT‐IR과 Py‐GC/MS(열분해/GC/MS)을 이용하여 유기물 분석을 하였다. 토분과 안

료 혼합 칠에 사용된 무기물의 경우, 광학현미경과 SEM 관찰 후, EDX 분석을 통해 성

분 분석을 하였다.

캄보디아 옻칠 시편을 대상으로 선행 연구에서 확인된 분석 방법들을 다양하게

적용하고자 한다. 옻칠 공예 기법의 경우, 문헌으로 전해지는 공예 기법들을 검토하

고, 현재 전승된 유물과 비교하여 해당 기법들의 방법을 확인하는 연구가 주된 내용

이었다. 다양한 기법 중 현재까지 전해지는 나전 기법에 대한 연구가 대다수였다. 코

팅 소재로 활요하기 위한 적용성 연구는 옻칠의 방수성, 도막의 견고함, 우수한 접착

능력을 활용하여 다양한 기물에 적용하고, 천연 소재로 활용하고자 하는 연구들이

대표적이었다.

캄보디아의 역사에서 조각 작품의 첫 등장은 메콩 삼각주에 위치했던 푸난 왕국(2

김

지

영

13

그림 8.

캄보디아

전통 옻칠에 대한 강의(사진출처: GIZ)

세기~6세기)

으로 거슬러 올라간다. 크메르 문명의 요람으로 여겨지는 이 지역에서 인도

양식의 발자국이 새겨진 조각과 조각상이 있는 최초의 유적지가 발견되었다. 7세기부

터 크메르 조각이란 독특한 양식과 노하우의 발전이 시작된다. 이 지역에서 계속 조각

은 발전하면서 이후에 앙코르 조각의 절정에 도달하게 된다.

10세기 초에 야소바르만 1세는 왕국의 수도를 앙코르로 옮기게 되고, 암석과 풍부

한 토양 덕분에 9세기에서 13세기 사이에 수도의 여러 왕들이 천 개 이상의 사원과 성

지를 건립하였다. 조각술이 절정에 달한 것은 크메르 제국의 찬란한 시기인 12세기이

다. 이후 크메르 제국이 멸망하면서 석재 조각 작업은 덜 진행되었고, 시간이 지남에

따라 재료가 나무로 대체되었다. 이러한 변화는 15세기에 상좌부 불교로 대규모 개종

하는 것과 관련이 있다. 이후 목재 조각을 장식하는 옻칠이나 거대한 패널이 제작되었

고, 그 위에 캄보디아 문화와 역사를 묘사하는 장면들이 주를 이룬다.

목재 작업은 바탐방을 중심으로 하였다. 나무나 돌을 기반으로 한 캄보디아 조각

예술은 크메루 루즈 시대에 거의 사라졌다. 1975년부터 1979년까지의 통치 기간에 대

부분의 장인들은 박해를 받거나 강제로 밭을 경작하고 토공을 하였다. 이후 유럽 연

합과 NGO의 노력으로 1992년부터 고대 예술과 기법을 재탄생시키기 위해 젊은 캄보

디아인들을 훈련시키고 교육하기 시작했다.

프레룹의 2기 석조상은 2018년부터 보존처리를 위해 조사되었다. 이 작업은 앙코

르 유적에서 오랫동안 석조유산의 보존처리와 복원을 담당해왔던 석재보존소(Stone

Conservation Unit; SCU)

에서 진행하였다. 두 석조상은

알려진 것처럼 희미한 금박 흔적과 장식물 그리고 옻

칠과 안료로 덮여 있다. 보존처리에 앞서 석조각상의

재료와 관련된 교육 워크숍을 2018년 7월 5일에 진행

하였다. 압사라와 앙코르보존소의 석재 보존 및 고고

학 분야 전문가 30명, GIZ와 함께 캄보디아 전통 옻칠

과 활용에 대해 워크숍을 개최하였다(그림 8).

워크숍은 프레룹 현장을 방문하여 불상에 있는

옻칠들에 대해 논의하고, 이후 옻의 역사와 전통적 수

확 및 가공 방법, 동남아시아에서 재료를 사용하는 방

법들에 대한 강의를 진행하였다. 마지막은 실습을 진

행하여 앞서 배운 이론 내용을 바탕으로 옻칠 샘플링

하는 방법들을 진행하였다. GIZ와 SCU의 주도하에

프레룹 석조상 2기 보존처리를 진행하여 완료하였고,

그에 대한 결과는 2021년 1월 26일에 진행된 The 35th

Technical Session of the ICC‐Angkor에서 보고하

였다. 당시 결과에 따르면 조각상의 균열 부위 충진에

옻칠을 사용하였다.

14

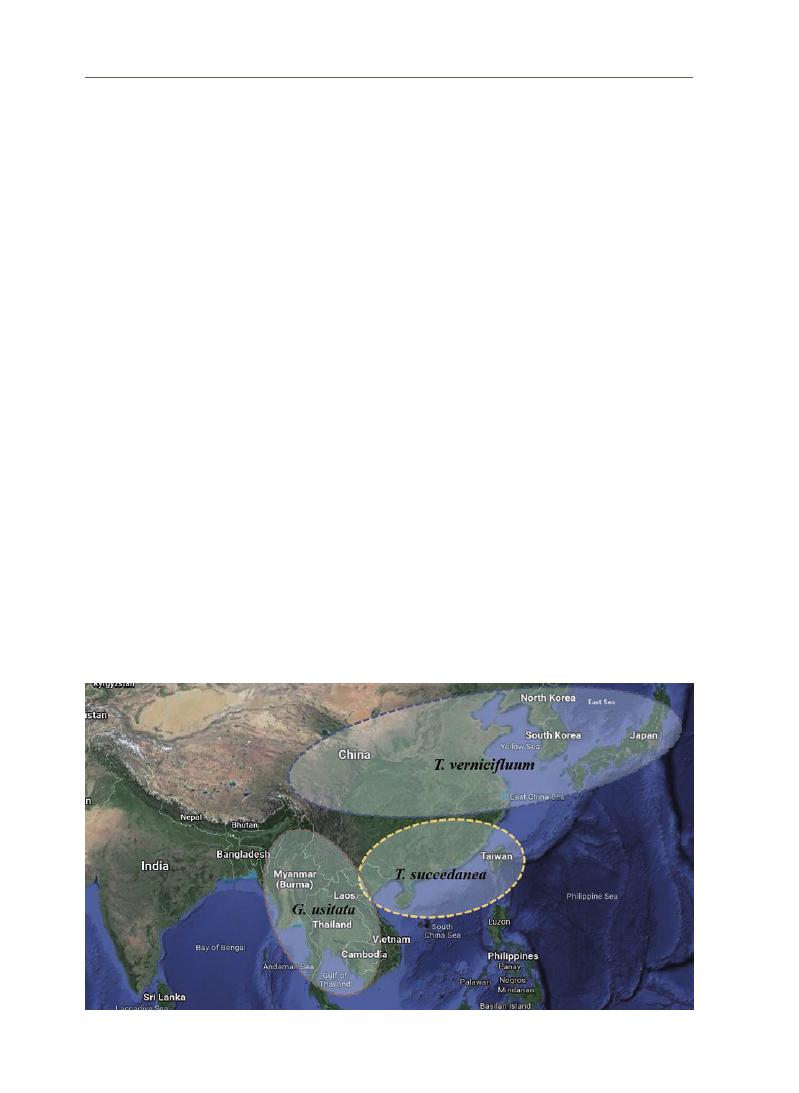

그림 9. 동남아시아 옻의 지역별 우점 수종

1. 옻의 일반적 특성

옻나무에서 채취하는 옻은 천연수지 유성도료로, 카테콜 화합물 성분과 물, 다

당류, 당단백질 및 효소가 포함되어 있다. 옻 수액은 자가중합하여 도막을 형성한다.

옻 도막은 라카아제(laccase)에 의해 중합되어 다양한 유기 용매에도 용해되지 않는

특성을 갖는 고분자이다. 이러한 효소 반응이 필요하기 때문에 도막 건조시 25~28℃,

70~80%의 온습도를 유지하는 것이 중요하다.

옻은 옻나무에서 수액의 형태로 채취하여 사용하는데, 대표적으로 3종의 옻나

무가 있다. 한국과 일본, 중국에서 자라는

Toxicodendron vernicifluum는 주요 지

질 성분이 우루시올(urushioal, C15)이고, 베트남과 대만에서 자라는

Toxicodendron

succedanea는 주요 지질 성분이 락콜(laccol, C17)이다. 미얀마, 태국, 라오스, 캄보디

아는 주요 지질 성분이 티치올(thitsiol, C17)인

Gluta usitata이다. 캄보디아의 경우, 옻

나무 수종이

Gluta laccifera가 대표적이다(그림 9).

락콜(T. succedanea)과 티치올(G. usitata, G. laccifera) 기반의 옻 수액은 피부 단백질

과 결합할 때 면역계 반응(알레르기 반응)을 일으킬 수 있는 카테콜을 함유하고 있다. 옻

수액은 유중 수형 에멀젼(water in oil emulsion)으로 수상은 물(20~30%), 다당류(5~6%) 및

라카아제 효소(~1%)로 구성되며, 유상은 카테콜 유도체(60~70%), 당단백질(2~3%)이다.

2. 기능성 옻의 특성

본 연구의 대상인 캄보디아 옻 모르타르는 옻에 다양한 재료를 첨가하여 가소성

을 부여한 기능성 옻이다. 이러한 사례가 전통적으로 동북아 지역에서도 확인되는데,

Ⅲ. 옻과 옻

모르타르의 특성

김

지

영

15

한중일에서는 이를 ‘골회骨灰’라 불렀다. 골회는 토회라 지칭되기도 하는데, 전통시대에

골분(뼈가루)을 주로 섞어 사용하였던 것을 이후에는 토분(흙가루)을 주로 섞어 사용하

기 때문이다. 골회는 원래 칠기를 제작할 때 형태의 변형을 막고 바탕재료(백골)의 빈

틈을 메우기 위한 충전제로 사용하여 왔다. 목심으로 이루어진 칠기를 제작할 때 큰

틈을 메우기 위해서는 가소성이 있고 부피감을 갖는 재료가 필요하기 때문에 옻에 다

양한 유무기 재료를 혼합하여 사용했던 것이다. 골회는 한중일의 목심칠기, 목기칠,

나전칠기 뿐만 아니라 낙랑칠기에서도 많이 사용되었고, 칠기와 도자기의 보수에도

활용되었다.

골회의 재료는 오늘날 토분과 생칠을 1:1로 섞어 사용하는 것이 일반적이나, 여기

에 골분, 토분, 와분, 동물성 재료(아교, 어교 등), 식물성 재료(수지 등)를 첨가하기도 한

다. 골분, 토분, 와분은 재료에 양감을 부여하고 특히 골분과 와분(또는 토기분)은 다공

질 재료이기 때문에 생칠이 공극으로 침투하여 더욱 단단하고 견고한 골회를 만들어

준다. 골회는 혼합재료에 따라 약간의 색상 차이가 수반되나 대체로 흑갈색 내지 진흑

색의 색조를 띤다. 토분을 혼합한 경우 적색조가 강해지고 목분이나 와분을 혼합한

경우 회색조, 목탄분을 혼합한 경우 흑색조가 짙어지는 경향이 있다.

1

골회를 만들기 위해 첨가하는 재료에 따라 작업성과 성질이 달라진다. 옻에 조개

분을 섞으면 강도가 낮아지는 반면 동물의 뼈를 넣으면 강도가 높아진다고 알려져 있

다. 품질 좋은 골회를 만들기 위해서는 다공질의 재료를 첨가하는 것이 좋은데, 이는

공극으로 옻이 잘 침투하여 우수한 점착강도를 갖도록 해주기 때문이다. 다공질 재료

로는 골분, 와분, 토기분 등이 주로 사용되었다. 현대 옻공예에서는 다공질의 산호를

사용하기도 한다.

골회의 접착력은 첨가되는 재료뿐 아니라 옻 자체의 품질도 매우 중요한 인자이

다. 옻의 품질은 지질의 성분이 우루시올, 락콜, 또는 티치올이냐에 따라 달라지고, 같

은 지역에서 자란 같은 종의 나무라 하더라도 토질과 환경에 따라 품질이 천차만별이

므로 옻 채취 후 사람이 직접 품질을 감별하는 것이 중요하다. 접착력을 좌우하는 또

다른 중요한 인자는 옻의 경화 과정이다. 즉 소지의 표면에 옻을 칠하고 난 후 옻의 경

화가 시작되는 적시에 붙여야 가장 좋은 점착효과를 얻을 수 있다. 이것은 대부분 장

인이 경험적으로 취득한 지식과 노하우에 의존하는 편이다. 또한 옻의 경화과정에서

는 수증기 공급이 중요한 역할을 하며 골회를 얇은 층으로 올려야 수증기의 침투가

잘 이루어져 경화 역시 잘 이루어지게 된다.

접착제로서 옻은 보통 풀을 섞어 만드는데 일본에서는 보리풀을 넣은 것을 맥풀

이라 하여 도자기의 접착에 많이 활용하였다. 풀을 많이 섞으면 점도가 높아지는 특

성이 있다. 석재의 접착제로 옻을 사용한 사례는 많지 않다. 고구려벽화에서 석재 표

면에 생칠을 칠한 후 안료를 입힌 사례가 있는데, 석재에 생칠을 바로 적용해도 충분

히 점착력이 좋으면서 얇고 균질한 도막이 형성되어 있다. 석재 위에 생칠을 칠한 후

그림을 그리는 재현실험에서도 이 같은 옻의 뛰어난 도막성이 확인된 바 있다.

2

1

장은정 외, 2015, 칠기 하지층

충진제의 특성 비교:

토회와 곡수, 보존과학회지,

31권 2호

2 이종헌, 조해리, 2018,

옻칠화 처음 보기, 헥사곤

16

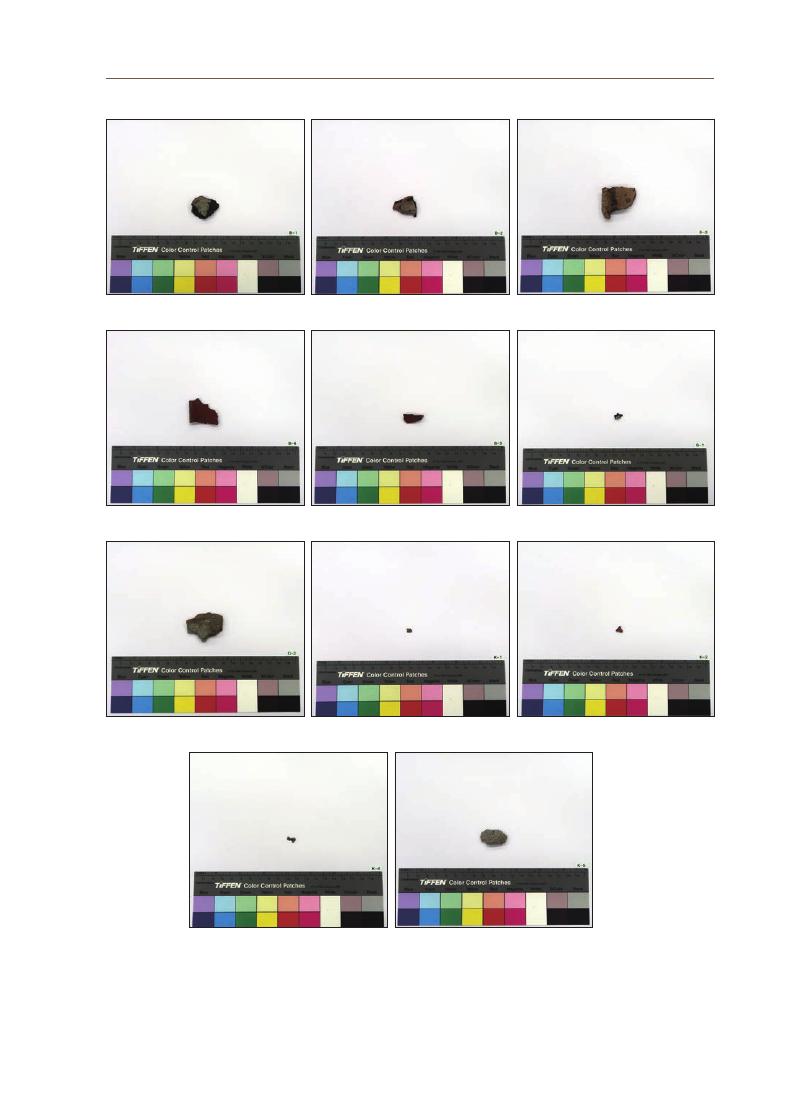

1. 시료선택과 육안특징

캄보디아 옻 모르타르의 색상은 회색, 흑갈색, 흑색을 띠고, 이는 골회와 마찬가지

로 혼합되는 재료의 종류와 함량에 따른 색상 차이로 보인다. 흑색을 띠는 것은 색상

과 조직이 매우 균질하여 첨가제의 함량이 적거나 매우 작은 입도로 미분하여 혼합했

을 것으로 추정된다. 반면 회색 및 흑갈색 옻 모르타르는 여러 색상이 혼재하고 입자

의 크기가 다양하여 첨가제가 많이 혼입되어 있음을 보여준다(그림 10, 그림 11).

프레룹 사원 성소 내의 석조상은 유실부를 원래 모양으로 복원하기 위해 옻 모르

타르를 많이 사용한 것이 나타난다. 이 경우 옻 모르타르는 짙은 갈색을 띠고 마치 무

기질 모르타르처럼 매우 단단하다. 모르타르가 다 채워지지 못한 공극을 보면 옻의

수지광택이 잘 드러난다. 장신구를 접착할 때에도 옻을 사용한 것으로 보인다.

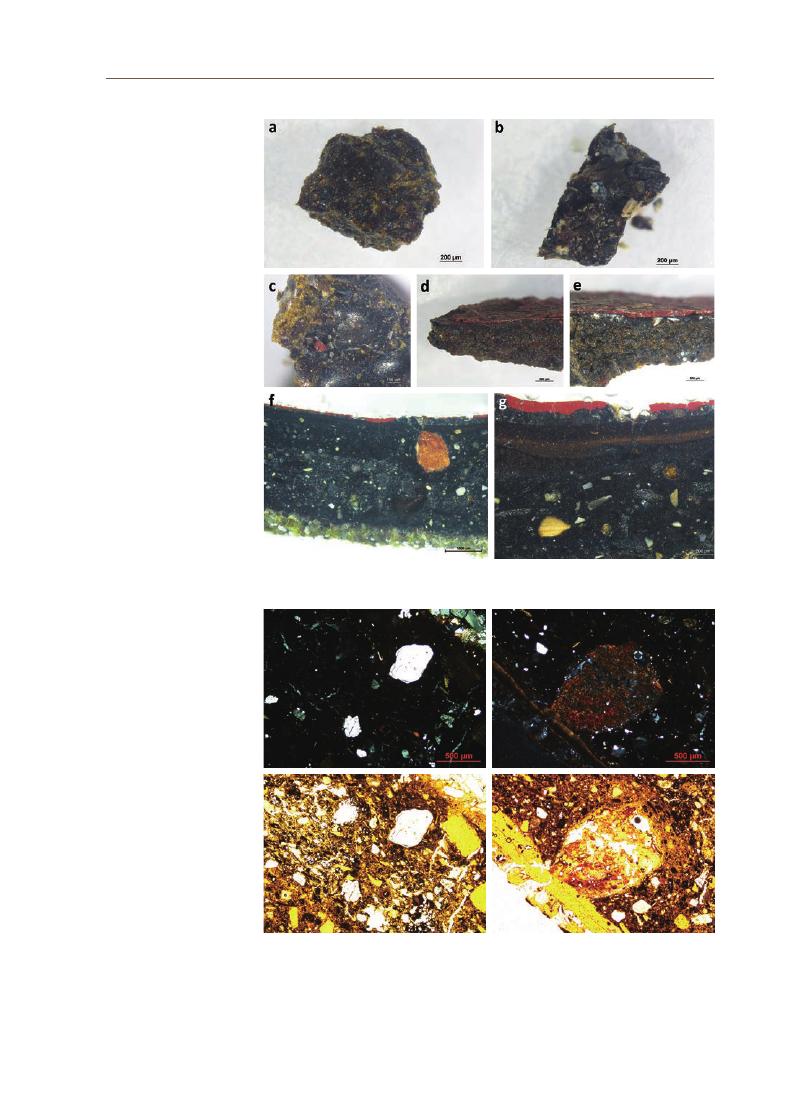

2. 실체현미경 관찰결과

채취된 옻 모르타르 시료 표면의 미세조직적 특징을 살펴보면 색상은 반투명하여

두꺼운 부분은 흑갈색에 가깝고 얇은 부분은 황금색 내지 옅은 황갈색에 가깝다(그림

12a, b)

. 또한 수지 광택이 뚜렷하다(그림 12c). 안료층과 함께 산출되는 옻 모르타르의

단면은 전체적으로 흑갈색으로 보이고 파단면의 깨짐이 불규칙하여 광택이 잘 나타나

지 않고 조직이 느슨해 보인다(그림 12d). 단면을 확대해보면 적갈색의 안료층과 옻 모

르타르 소지층 사이에 모르타르보다 색상이 진하고 광택이 더욱 뚜렷한 얇은 층이 존

재하는 것이 관찰된다(그림 12e). 이 층은 모르타르 마감층 내지 안료의 바탕층으로 보

인다. 안료는 매우 일정한 두께로 칠해졌다(그림 12e).

Ⅳ. 옻 모르타르의

분석결과

그림 10. 프레룹 성소내 석조상의 옻 모르타르 산출상태

김

지

영

17

그림 11. 프레룹 성소내 석조상에서 채취한 옻 모르타르 시료 모습

B‐1

B‐2

B‐3

B‐4

B‐5

G‐1

G‐2

K‐1

K‐2

K‐4

K‐5

18

단면을 연마하여 편평한 면으로 제작한 후 실체현미경으로 관찰한 결과 적갈색의

안료층이 매우 뚜렷하게 관찰된다. 또한 모르타르 층은 옻 재료 외에 다른 재료가 다양

하게 첨가된 것이 확인된다. 이 첨가제들은 현미경 상 입자가 둥근 것은 광물과 같은 무

기질 입자로 추정되며, 비정형 형태도 다양하게 나타나는 것으로 보아 유기질 재료도

첨가되었을 가능성이 있다고 판단된다(그림 12f). 연마 단면을 확대해보면 안료층과 모

르타르 층 사이에 한 개가 아닌 여러 개의 층이 형성된 것이 관찰된다. 적색 안료층 바

로 아래층은 입자상 물질이 듬성듬성 확인되고, 그 하부의 층은 여러 번 칠한 듯 두께

와 색상이 일정하지 않은 양상이 보인다. 또한 확대한 옻 모르타르 단면에서 전체적으

로 공극이 분포하는 것이 관찰된다. 공극의 크기와 모양은 일정하지 않다(그림 12g).

3. 편광현미경 관찰결과

옻 모르타르의 편을 얇게 제작하여 편광현미경 관찰을 수행하였다. 관찰 결과, 다

량의 석영, 장석과 같은 광물 입자가 확인되었다. 현미경에서 관찰되는 석영과 장석 입

자의 크기는 토양 분류 기준 상 모래, 실트, 점토에 모두 해당할 만큼 다양한 입도를

보여준다. 직경 1mm 내외의 갈색 덩어리가 편광현미경 상에 관찰되었다. 이것은 점토

의 집합체로 판단된다. 따라서 실트질 모래와 점토가 주로 첨가되었을 것으로 보인다.

전반적으로 광물성 입자의 크기가 매우 작아, 입도가 낮은 즉 잘게 분쇄된 토양이 첨

가된 것으로 판단된다. 또한 석영과 장석 입자의 원마도가 비교적 높은 것으로 보아

인공적으로 파쇄한 것이 아니라 자연적인 풍화과정에 의해 생성된 토양을 사용하였

을 것이라 추정된다(그림 13).

4. XRD 분석결과

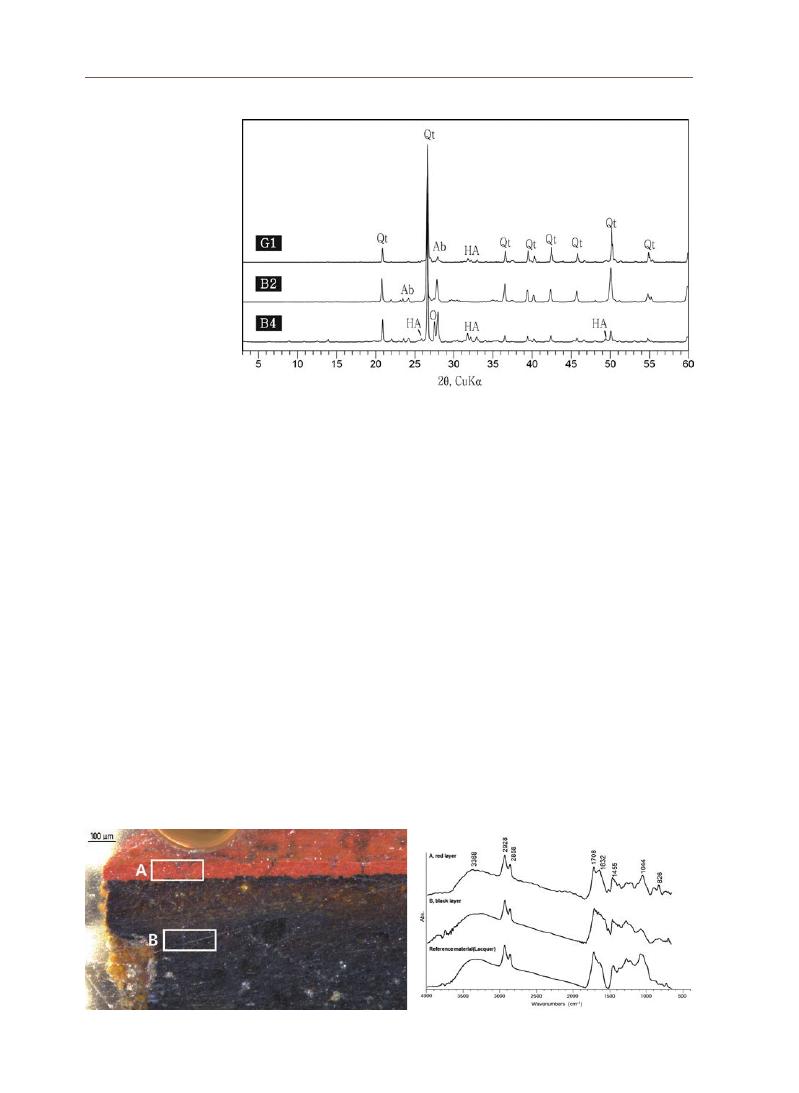

옻 모르타르 3점에 대해 X‐선 회절분석(XRD)을 실시하였다. 분석결과, 석영(Qt)과

장석(Ab, O)이 가장 많이 검출되었다. 이는 앞서 편광현미경 관찰결과에서 확인한 것

처럼 다량의 토양이 첨가되었다는 것을 의미한다. 이외에는 수산화인회석(HA)이 검출

되었다. 수산화인회석은 동물의 뼈나 치아 성분으로 칼슘과 인으로 구성된 물질이다.

수산화인회석의 검출을 통해 옻 모르타르 제조 시 다량의 동물 뼈가 첨가되었을 가능

성이 크다(그림 14).

5. FT-IR 분석결과

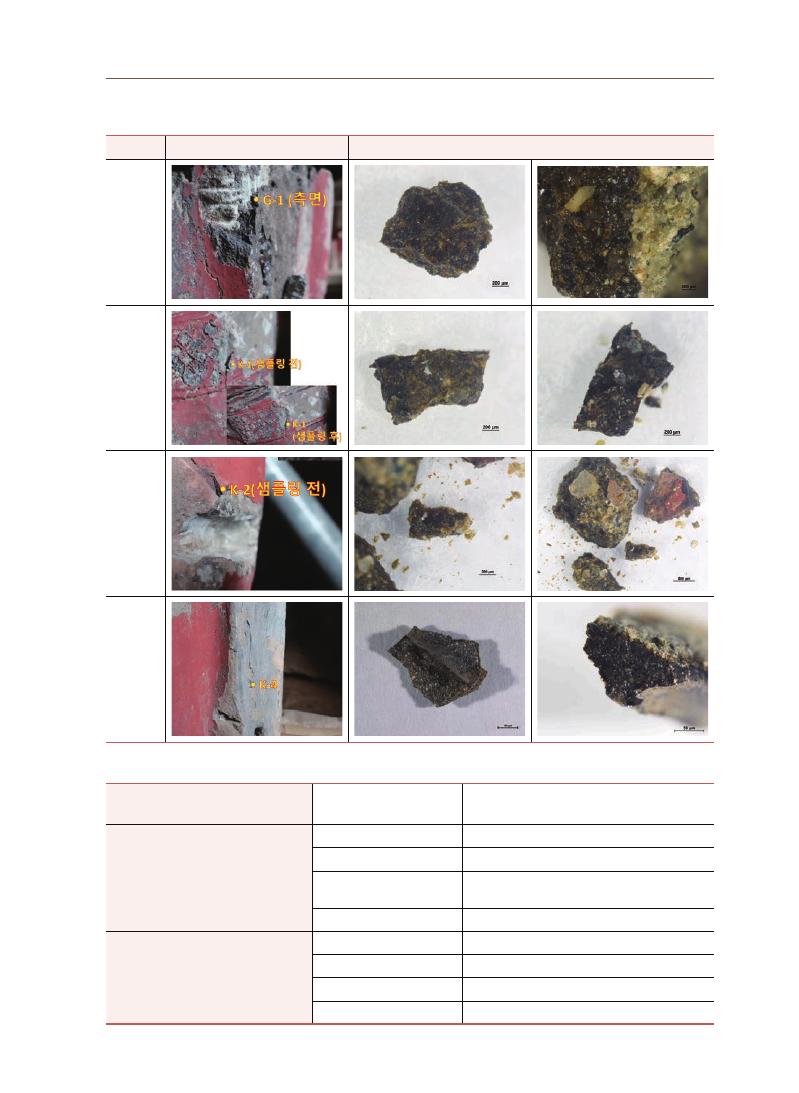

프레룹에서 수습한 시료 중 옻칠과 안료가 잘 남아있는 시료를 현미경 관찰용 시

편으로 제작하였다. 광학현미경, SEM 관찰 후 코팅된 부분을 다시 연마하여 FT‐IR 분

석에 사용하였다. 현미경과 다이아몬드 ATR 악세서리가 부착된 적외선 분광기(FT‐IR,

Hyperion 2000, Vertex 70, Bruker, Germany)

를 이용하였으며 분석 조건은 측정 영역 범

위 4000~650cm‐1, 스캔 수 64회, 분해능 4cm

‐1로 설정하였다.

캄보디아 프레룹 시료(B4)의 적색층(A)과 흑색층(B)을 분석한 결과(그림 15),

김

지

영

19

그림 13. 옻 모르타르의 편광현미경 관찰 사진

그림 12. 프레룹 석조상에서 채취한 옻 모르타르의 실체현미경 관찰 모습

20

3300cm

‐1 부근의 페놀성 수산기(‐OH)가 넓은 범위에서 나타났다. 특히 2928cm‐1,

2858cm

‐1에서 옻칠에서 특징적으로 확인할 수 있는 메틸렌기(‐CH3, =CH2)가 분석되었다

(그림 16)

. 티치올 분석 선행 연구 결과에서도 주요 특성 흡수 피크를 수산기 3500cm

‐1.

메틸렌기 2930cm

‐1, 페놀성 히드록실기 1100cm‐1, 에테르 1080cm‐1로 보고한 바 있다.3

옻칠 표준 재료(Reference material‐lacquer)의 적외선 흡수 스펙트럼과 비교한 결과,

프레룹 시료의 A와 B 분석 위치 모두 옻칠로 확인되었으며, 옻칠 외의 유의한 유기물

은 확인할 수 없었다.

6. Py-GC/MS 분석결과

1) 분석 대상 및 조건

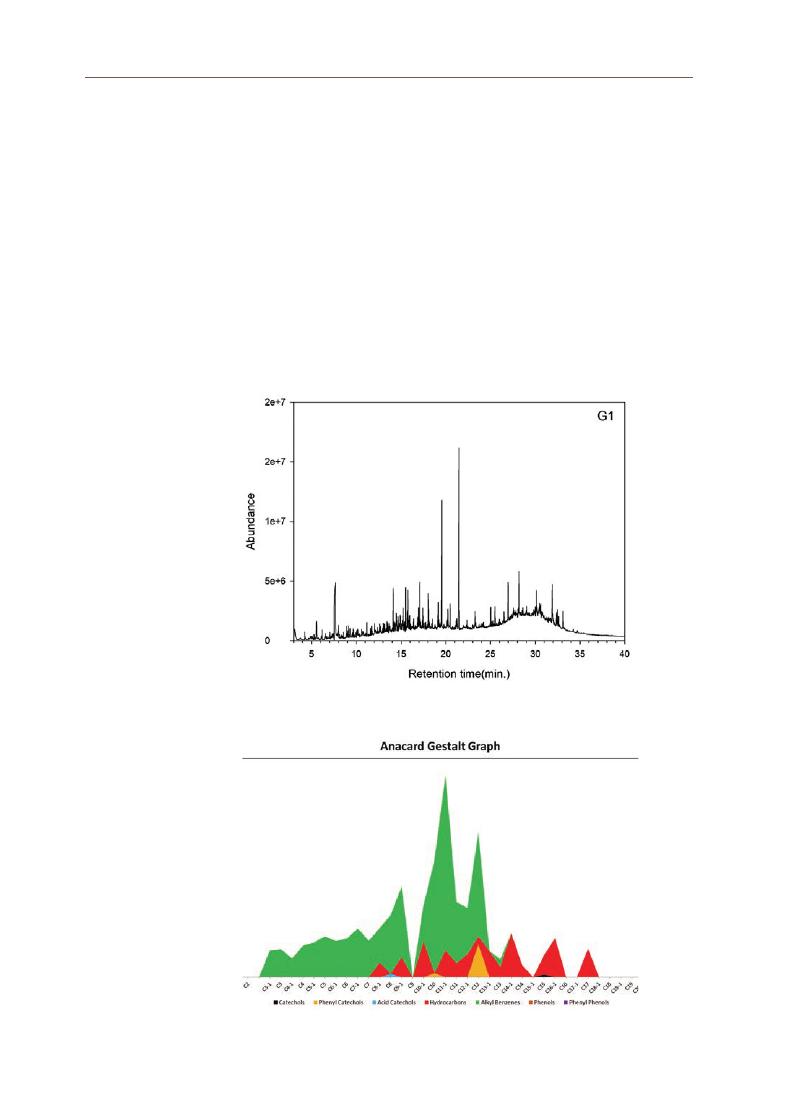

프레룹 시료 중 옻의 사용 목적에 따라 시편을 선정하였다. G1은 고(Gor) 석조상

에서 채취한 것으로 수지광택이 뚜렷했던 옻 시료이며, K1은 코(Kor) 석조상의 허리 장

식에 사용된 접착제이다. K2는 코(Kor) 석조상의 왼쪽 팔 박락 부분의 안료층이며, K4

는 흑회색의 얇은 피막 시료이다(표 2). G1, K1, K2, K4 4점을 대상으로 Py‐GC/MS

분석을 실시하였고, 분석 조건은 표 3과 같다.

그림 14. 옻 모르타르의 XRD 분석결과

그림 15. 옻 모르타르의 층위별 분석 위치

그림 16. 옻 모르타르(B4) 시료의 적외선흡수스펙트럼

3

Rong Lu and Tetsuo

Miuakoshi, 2015, Lacquer

Chemistry and Applications,

Elsevier

김

지

영

21

표 2. 분석대상 시료의 산출상태

시편명

시편 채취 위치

시편 사진(×20~60)

G1

K1

K2

K4

표 3. 사용 기기 및 분석 조건

Pyrolyzer

(PY-3030D, Frontier Lab, JPN)

Furnace

500℃, 1min

Gas Chromatography

(7890A, Ahilent, USA)

Inlet

250℃, 20:1

Oven

50℃ (3min.) to 300℃ (5min); 10℃/min

Column

DB-1HT

(30m×0.25mm id×0.10㎛)

Gas

He 0.5ml/min.

Mass spectrometry

(5975C, Agilent, USA)

Mass range

m/z 33-600

Transfer temp.

280℃

Ion source temp.

230℃

Quadrupole temp.

150℃

22

2) 분석 결과

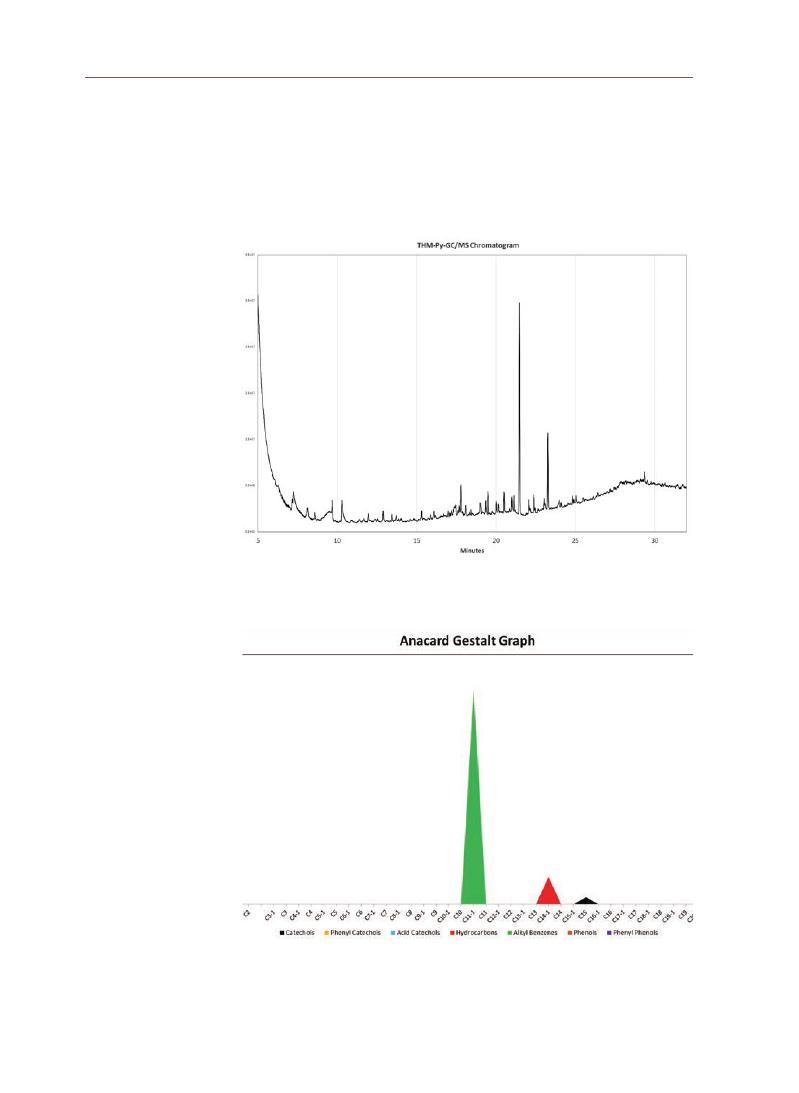

(1) G1

캄보디아 옻나무 수액의 주성분인 티치올에서 나타나는 알킬 벤젠과 페닐 카테콜

류 화합물이 검출되었다(그림 17, 18). 첨가제로 담마 수지에서 확인되는 ursonic acid

methyl ester, nor‐alpha‐amyrone, hexakisnor‐dammaran‐3, 20dione이 확인되

었다. 하지만 담마 수지의 경우 열화되었을 때 동정하기 어려운 특징이 있다(m/z 143으

로 확인 필요)

. 마스틱 수지 역시 olean‐12en‐28‐oic acid, 3‐oxo‐, methyl ester가 분

석되어 마스틱 수지일 수 있지만 기타 다른 특징적인 피크는 확인되지 않았다. 기름,

단백질 등 다른 첨가제 성분은 분석되지 않았다. 지방산이 다수 확인되나 glycerol이

분석되지 않아 기름은 사용되지 않았을 것으로 추정된다.

그림 17. Pyrogram of G1 sample

그림 18. Gestalt graph for G1 sample

김

지

영

23

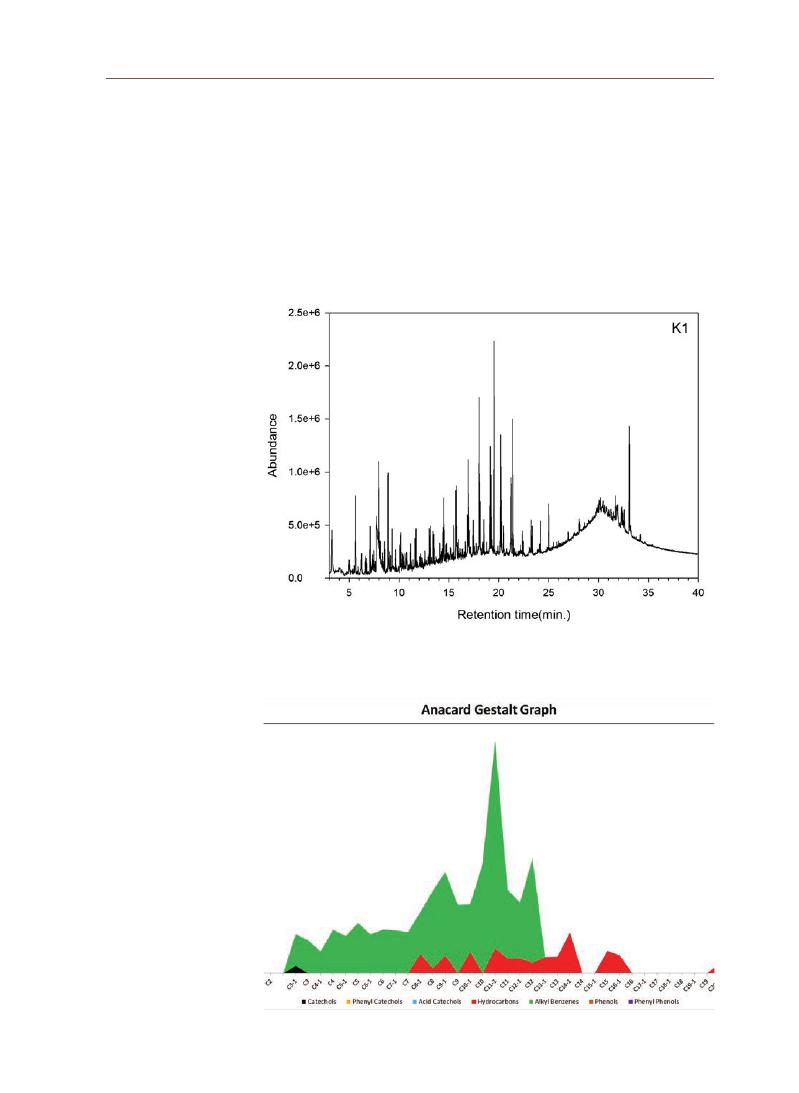

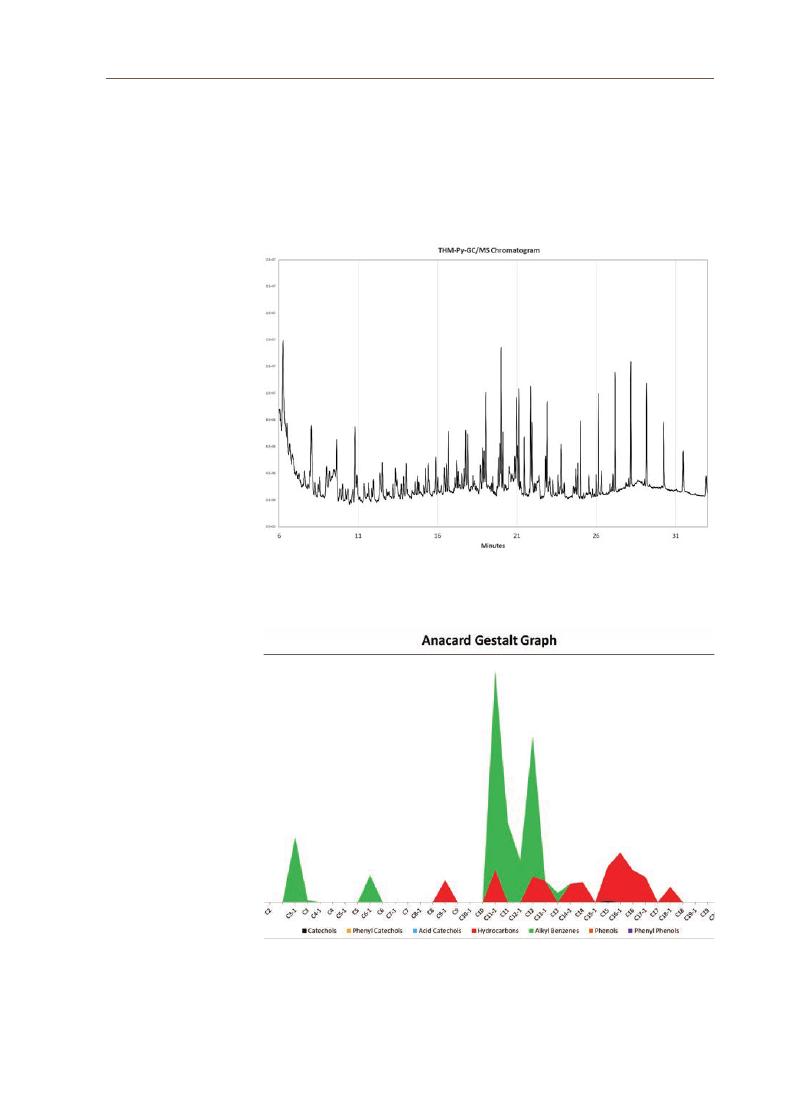

(2) K1

전형적인 thitsi의 그래프가 확인되었다(그림 19, 20). 첨가제로 gum benzoin이 사

용된 것으로 추측(2‐propenoic acid, 3‐phenyl‐, methyl ester/ benzoic acid, 4‐methoxy‐,

methyl ester/ benzoic acid, methyl ester/ methy p‐methoxycinnamate, cis)

된다. 아교에서

분석되는 화합물(diketodipyrrole)이 분석되었다. 그 밖의 pyrrole계 화합물은 분석되

지 않았고 glycine, alanine, pyridine이 검출되었다.

그림 19. Pyrogram of K1 sample

그림 20. Gestalt graph for K1 sample

24

(3)

K2

시료의 적색층 아래의 옻칠 마감층 분석 결과 역시 티치올에서 유래하는 화합물

들이 확인되었으며, 그 밖에 기름을 첨가제로 사용한 흔적(monocarboxylic fatty acids)

이 발견되나 확실하게 분석되지는 않았다(그림 21, 22).

그림 21. Pyrogram of K2 sample

그림 22. Gestalt graph for K2 sample

김

지

영

25

(4) K4

옻칠은 전형적인 티치올(thitsi)로 확인되며 수지, 기름 등의 다른 첨가제는 전혀 검

출되지 않았다(그림 23, 24).

그림 23. Pyrogram of K4 sample

그림 24. Gestalt graph for K4 sample

26

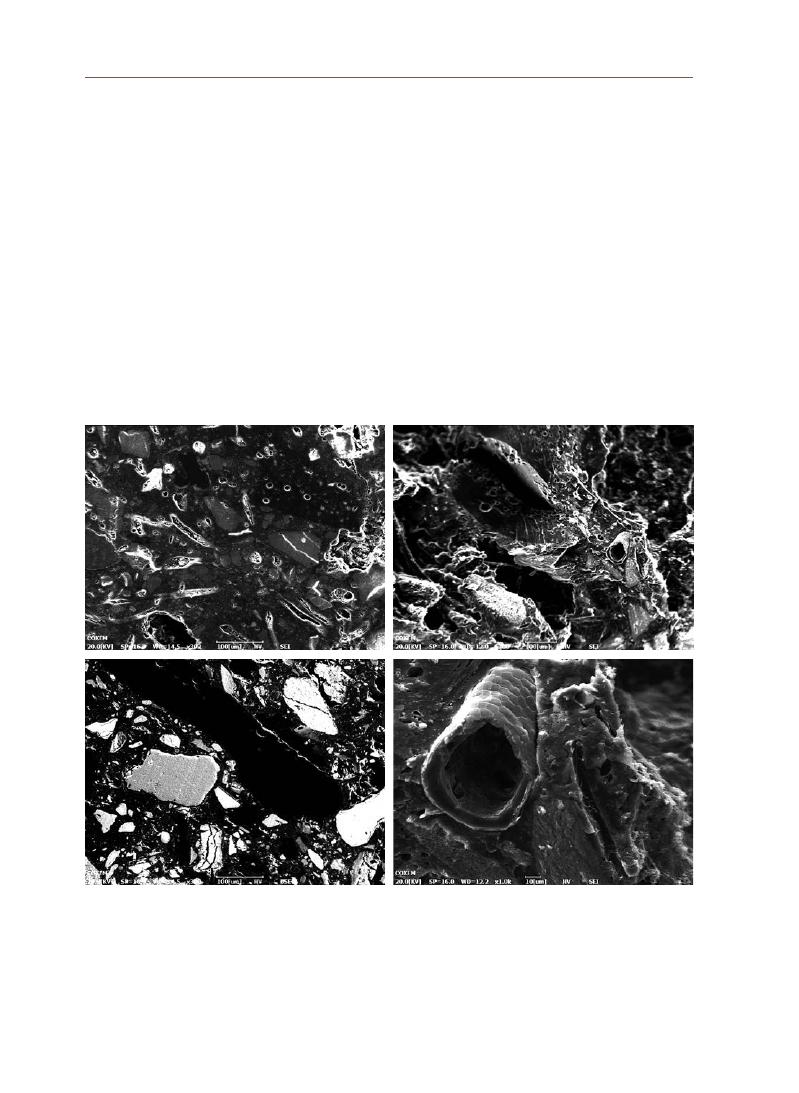

7. SEM 분석결과

옻 모르타르 시편을 절단하고 절단면을 미세하게 연마한 뒤 주사전자현미경 관찰

을 실시하였다. 저배율에서 보면 작은 기공이 균질하게 분포하는 것을 볼 수 있다(그림

25)

. 기공의 크기는 10마이크로미터 내외가 가장 많이 분포한다. 무기물 첨가물로 보이

는 치밀하고 단단한 부정형 입자들과 고화된 옻의 매끈한 조직이 혼재된 모습을 관찰

할 수 있다. 원마도가 높은 모래 입자들과 이보다 작은 크기의 각상 내가 아각상 입자

들이 혼합된 형태를 보이고, 작은 각상 내지 아각상 입자들은 골분으로 추정된다. 골

분으로 추정되는 입자들은 내부 조직에 많은 기공들과 균열이 있어서 느슨하게 보이

며 이것이 모래 입자와 차이점으로 판단된다. 유기물로 추정되는 관 모양의 첨가물도

관찰되었다. 스케일모양의 표면 조직 모습으로 보아 털로 추측되나 이에 대해서는 추

가 자료분석이 필요하다.

그림 25. 옻 모르타르의 SEM 관찰 모습

김

지

영

27

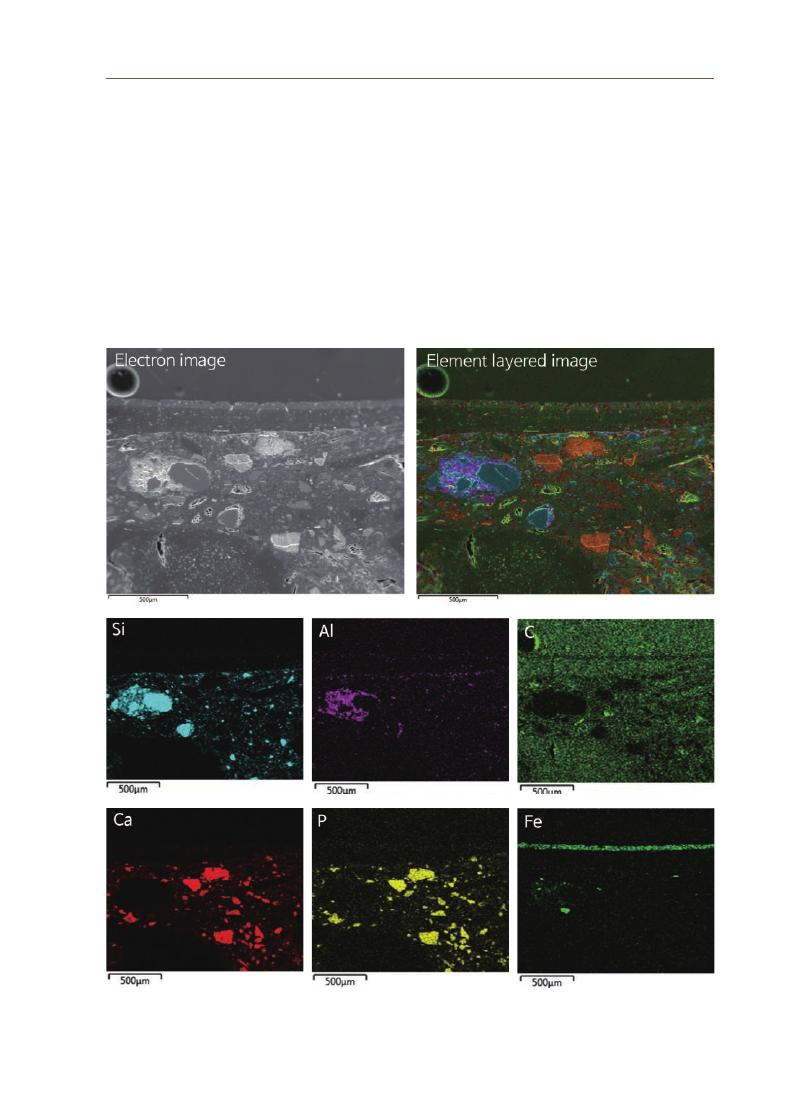

옻 모르타르 시편의 연마단면을 대상으로 EDS 성분분석을 실시하였다. 연마된

표면이 치밀하고 매끈하면서 크기가 상대적으로 큰 입자들은 Si 함량이 뚜렷하게 높

아 석영 모래로 확인되고, 이보다 작은 크기의 입자들은 Al도 함께 검출되어 점토나

장석 모래로 판단된다. 첨가제 중 미세한 기공이 많고 느슨한 조직을 보이는 각상의

입자들은 Ca가 우세하게 검출된다. 이로 보아 이 입자들은 골분으로 판단된다. 골분

입자들은 P의 함량도 상당히 높은 것을 알 수 있다. Fe이 얇은 층으로 분포하고 있는

부위는 적색 안료층이다. 즉 석조상의 표면에 칠해진 적색 안료는 산화철로 확인된다

(그림 26)

.

그림 26. SEM-EDS 원소 맵핑 결과

28

캄보디아에 전통적으로 사용된 옻 중 석조상의 수리복원에 사용된 기능성 옻에

대해 기초조사를 수행하였다. 이들 재료는 옻 수액에 다양한 첨가물을 섞어서 만들었

다. 석조상에서 떨어져 나간 부분이나 장식물을 붙일 때 사용하였고 유실된 부분을

성형하는데 많이 사용되었다. 앙코르왓 천불상과 프레룹 성소 석조상에 이같은 사례

가 다수 확인되었다.

이 중 프레룹 성소 석조상에서 시료를 채취하여 다양한 자연과학적 분석을 실시

하였다. 현미경 관찰, XRD 분석 그리고 SEM‐EDS 분석에서 확인된 것처럼, 옻 모르타

르에는 다량의 첨가물질이 들어있었다. 가장 많이 첨가된 재료는 모래와 뼈이다. 모래

의 석영, 장석 성분과 뼈의 칼슘 및 인을 확인하였다. FT‐IR, Py‐GC/MS 분석 결과에

서 캄보디아 옻은 모두 티치올(thitsiol)로 분석되어 미얀마, 캄보디아 및 태국 등지에서

자라는 옻나무 수액의 주성분과 일치한다. 티치올(thisiol) 성분 이외에 나무, 수피에서

채취하는 천연수지인 담마(다마르, dammar), 마스틱(mastic) 등의 수지계 물질도 함께

확인되었다. 불상의 허리 장식에 사용된 접착제에서도 티치올(thitsiol)이 확인되었고

이와 함께 천연 수지의 일종인 검 벤조인(gum benzoin)이 검출되었다. 일부 옻 시편에

서는 첨가제 없이 옻 티치올(thitsiol) 만 확인되었다.

캄보디아 옻 모르타르는 한중일의 골회와 재료학적으로 상당히 유사하다. 한국

출토 칠기에서 골회에 대한 연구자료에 따르면 대체로 토분, 목탄분, 골분을 주로 첨가

한 것으로 확인된다.

4 입증할 수 있는 정확한 분석 자료나 문헌 자료가 불충분하긴 하

지만 이외에도 목분, 호분, 와분, 탄분, 말향 등이 사용되었다고 한다.

5 캄보디아와 한

중일에서 옻에 첨가하는 무기 재료는 거의 유사한 것으로 보인다.

유기질 첨가물의 경우 캄보디아 옻 모르타르는 담마, 마스틱, 검벤조인 등이 검출

되었다. 다른 연구분석 자료에 의하면 캄보디아 옻에서 쌀겨 재(rice husk ash)와 지방

산, 탄닌 등도 함께 검출된다고 보고되었으나

6 본 연구에서는 뚜렷이 확인되지 않았

다. 옻에 기능성을 부여하기 위해 첨가되는 많은 재료들은 지역과 시대에 따라 원재료

의 수급 여건이 크게 달라진다. 따라서 분석된 대상물의 유형에 따라 검출되는 성분

도 다양해지는 것이다.

캄보디아 옻에 대한 연구는 가까운 미얀마나 베트남의 것에 비해 자연과학적 분

석결과가 매우 드물어 비교할 수 있는 자료가 많지 않다. 따라서 본 기초연구 결과를

바탕으로 향후 추가적인 분석과 심도 있는 연구를 통해 캄보디아 지역과 시대적 특성

을 도출할 수 있을 것이라 기대한다. 이 연구에서 획득한 결과는 캄보디아의 단절된

옻 전통기법을 복원하고 현대 문화재수리에 활용할 수 있는 기술을 개발하는 데

기초자료로 활용될 것이다.

Ⅴ. 고찰 및 결론

4

임슬령, “근대기 골회의 재료

변용과 배경”, 미술사연구회,

305, 2020.

5

장은정, 박정혜, 김수철, “칠기

하지층 충진제의 특성 비교:

토회와 곡수”, 보존과학회지,

31(2), 2015.

6

Haana Szczepanowska and

Rebecca Ploeger, 2019,

The chemical analysis of

Southeast Asian lacquers

collectedfrom Forests and

workshops in Vietnam,

Cambodia, and Myanmar,

Journal of Cultural Heritage

김

지

영

29

박정혜,

이용희, “고려시대 칠기에 나타난 묘급기법 연구”, 박물관 보존과학, 14, 2013.

이종헌,

조해리, 2018, 옻칠화 처음 보기, 헥사곤.

임권웅,

이종헌, 2008, 고구려 오회분 오호묘 벽화의 조벽지 기법에 대한 연구-옻칠기법의

적용

가능성에 대한 검토, 고구려발해연구, 30권, 69~85.

임슬령,

“근대기 골회의 재료 변용과 배경”, 미술사연구회, 305, 2020.

장성윤,

2016, 접착제로서의 옻; 역사성과 현대적 활용. 문화재, 49권 4호, 114~125.

장은정,

박정혜, 김수철, “칠기 하지층 충진제의 특성 비교: 토회와 곡수”, 보존과학회지,

31(2), 2015.

Haana Szczepanowska and Rebecca Ploeger, 2019, The chemical analysis of

Southeast Asian lacquers collectedfrom Forests and workshops in

Vietnam, Cambodia, and Myanmar, Journal of Cultural Heritage.

Masako Miyazato, Rong Lu, Takayuki Honda, Tetsuo Miyakoshi, “Lao lacquer

culture and history-Analysis of Lao lacquer wares”, Journal of

Analytical and Applied Pyrolysis, 103, 2013.

Rong Lu and Tetsuo Miuakoshi, 2015, Lacquer Chemistry and Applications,

Elsevier.

Yingchun Fu, Zifan Chen, Songluan Zhou, Shuya Wei, “Comparative study of

the materials and lacquering techniques of the lacquer objects from

Warring States Period China”, Journal of Archaeological Science, 114,

2020.

본

연구는 한국전통문화대학교 2021년도 유네스코 석좌 프로그램 조사연구사업의

지원을

받아 수행되었음.

참고문헌

사사

이종욱 책임연구원 한국전통문화대학교 문화유산산업학과 교수

김보람 연구원 한국전통문화대학교 문화유산산업학과 박사과정

김선미 연구원 한국전통문화대학교 문화유산산업학과 석사과정

문화유산의 3D 디지털 스캔을 위한

사진 측량학 교육 프로그램 개발

2021 유네스코 석좌 프로그램 조사연구팀 결과보고서

02

초

록

문화유산 분야는 다양한 학제간 연구가 필요하며, 특히 4차 산업 혁명 이후 디지

털 기술을 활용한 발굴, 보존, 활용 사업이 진행되고 있다. 하지만 디지털 기술의 특성

상 비전공자들이 기술을 활용하여 문화유산에 접근하기가 쉽지 않은 상황이며, 이는

앞으로 문화유산 분야에서 해결되어야 할 부분이다.

따라서 본 연구는 문화유산 분야에서 종사하는 전문가들을 위한 디지털 기술 중

하나인 사진측량학 교육 프로그램을 개발하였다. 이를 위해 디지털 문화유산에 대한

개념 및 정의를 연구하였다. 디지털 문화유산은 문화유산에 대한 디지털적 접근으로

광범위하게 사용되며, 유형적 형태를 가진 문화유산이 디지털 형태로 기록되어 전환

된 것을 포함한다. 또한, 태생적 디지털(born‐digital)의 개념도 유네스코 디지털 유산

보존에 관한 헌장에 따라 디지털 문화유산의 형태로 정의되고 있다.

문화유산 분야에서 디지털 교육의 중요성은 미국, 영국, 한국 등 여러 국가에서 요

구되고 있으며, 박물관의 기능이 복합적으로 변함에 따라 디지털 기술 적용 및 교육의

필요성이 대두되고 있다. 따라서 아시아·태평양 지역의 문화유산 분야 종사자들을 위

한 교육프로그램을 개발하여, 문화유산 분야에 디지털 기술 보급을 장려하고자 한다.

이를 위해, 유물 데이터를 3D로 취득, 생성에 장점이 있는 사진측량학 기술을 선

택하였고, 사진측량학의 기본 원리와 준비물, 실습 방법을 연구하였다. 또한, 아시아·

태평양 지역의 문화유산 관련 종사자들을 교육할 수 있는 교안을 제작하여, 장소에

관계없이 교안을 통해 사진측량학 기술을 쉽게 습득하는 것을 목표로 하였다.

이

종

욱

31

1. 문화유산

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization(UNESCO; 유

네스코)

는 문화유산(heritage)을 우리의 선조들로부터 물려받아 온 유산을 말하며, 현

재 우리와 함께 살아오며, 미래 세대에 반드시 물려주어야 할 것이라고 정의하고 있다

(UNESCO nd)

. 현재 한국은 문화유산의 법적 용어로 문화재라는 용어를 사용하고 있

으며. 국민의 문화적 향상을 도모함과 함께 인류문화의 발전에 기여하기 위해 제정된

문화재보호법은 문화재를 다음과 같이 정의하고 있다.

문화재란 “인위적이거나 자연적으로 형성된 국가적·민족적 또는 세계적 유산으로서 역사적·예술적,

학술적 또는 경관적 가치가 있는 유형문화재, 무형문화재, 기념물, 민속문화재를 말한다.

문화재보호법 제2조(정의), 2020

앞서 정의된 바와 같이 문화유산은 현세대를 우리와 함께 살아오고 있으며, 문화

유산이 지닌 가치를 온전한 상태로 다음 세대로 전달하는 것이 중요하다는 것을 알

수 있다(Venice Charter 1964). 이는 문화유산을 각 문화유산이 존재하는 공동체에서

올바르게 발굴, 보존, 관리, 활용되어야 함을 의미한다. 특히, 존 러스킨(John Ruskin

1849, 179)

은 문화유산이 현재가 아닌 모든 세대를 위해 사용되어야 함을 주장했고, 현

세대는 이러한 문화유산을 변경시키거나 파괴할 권리가 없다고 하였다.

하지만, 이러한 특성이 있는 문화유산을 그저 보존의 대상으로 바라보는 것은 현

세대의 문화 향유성을 존중하지 못할 수 있기 때문에, 지속가능한(sustainable) 형태로

문화유산을 활용하고 향유하는 것이 중요하다. 문화유산의 완전성(integrity)을 유지하

며 활용하기 위해서는 다양한 방법이 제시될 수 있는데, 본 연구에서는 디지털 형식으

로 변환되거나, 디지털로 만들어진 문화유산과 관련된 자원이나 정보를 디지털 문화

유산의 개념으로 인지하며, 문화유산의 진정성과 완전성을 존중하며 활용하는 방법

을 제안하려 한다.

2. 디지털 문화유산

1990년대 이후, 정보화시대가 도래함에 따라, 문화유산의 정보가 디지털화될 수

있는 기반이 마련되었고, 이는 박물관과 문화재관리 시스템의 변화를 가져왔다(Ahn

and Kim 2016, 5)

. 이러한 변화에 발맞추어 유네스코 및 국제기관들은 디지털 문화유

산(digital heritage)이라는 개념에 주목하기 시작하였다. 2001년 유네스코 이사회는

European Commission on Preservation and Access(ECPA)의 디지털 보존에 대한

이슈에 관심을 두며 디지털 문화유산의 보존에 대해 논의하였다(Ahn and Kim 2016, 5).

이에 따라, 유네스코는 2003년 디지털 문화유산의 보존에 관한 헌장(Charter on

the Preservation of Digital Heritage)

을 작성하였고, 이는 디지털 문화유산의 정의와 접

근 방법, 문화유산의 손실로부터의 위협, 활동의 필요성, 디지털 연속성 등을 설명하

고 있으며, 디지털 문화유산의 범위를 다음과 같이 정의하고 있다.

Ⅰ. 디지털 문화유산

32

디지털 문화유산을 문화적, 교육적, 과학적 그리고 행정적 자원을 말하며 아날로그 자원이 디지털 형

식으로 변환되거나, 디지털 형태로 생성된 기술적, 법적, 의학적 그리고 모든 종류의 정보를 포함한다.

(UNESCO, 2003)

이처럼 디지털 문화유산은 문화유산 그 자체가 디지털 형태로 표현, 복제된 것뿐

만 아니라, 디지털 기술에 의해서 생성된 태생적 디지털(born‐digital)의 개념을 포함하

고 있다. 특히, 메켄지와 폴은 디지털 문화유산은 ‘유산에 대한 디지털적 접근’이라는

개념까지 확대했다(Mckenzie and Poole 2010 cited in Ahn and Kim 2016, 6–7). 이러한 디

지털 문화유산의 중요성과 범위는 관련 국제적 협약을 통해 확인할 수 있다.

3. 디지털 문화유산 관련 협약

디지털 문화유산에 관한 국제적인 협약들은 유네스코 문화다양성 선언(2001), 디지

털 유산 보존에 관한 헌장(2003), 다언어사용 증진 및 보편적인 사이버스페이스 접근에

관한 권고(2003), 문화유산의 컴퓨터 기반 시각화를 위한 런던 헌장(2006), 유네스코 디

지털 형태를 포함한 기록유산의 보존과 접근에 관한 권고(2015) 등이 있다. 이러한 협약

들은 문화와 디지털의 관계성을 다루고 있으며, 다음과 같은 특징을 가지고 있다.

표 1. 디지털 문화유산에 관한 국제적 협약

연도

협약

내용

2001

유네스코 문화다양성 선언

(Universal Declaration on Cultural

Diversity)

문화다양성 선언 제6조는 모든 이들을 위한 문화다양성을 선언하며 문자와 이미지로

된 아이디어의 자유로운 흐름을 보장하는 동시에 모든 문화가 자신을 표현하고 알릴

수 있게 하는 조치를 이야기함.

표현의 자유; 매체 다원주의; 다언어주의; 디지털 형식을 포함한 예술과 과학적,

기술적 지식에 대한 동등한 접근; 표현과 배포를 위한 수단에 접근할 수 있는 모든

문화의 가능성은 문화 다양성을 위한 보장.

2003

디지털 유산 보존 관한 헌장

(Charter on the Preservation of Digital

Heritage)

태생적 디지털 문화유산(born digital heritage)과 그에 대한 접근의 보장이라는

유네스코 디지털 문화유산 보존·관리 콘센트 수립.

2003

다언어사용 증진 및 보편적인

사이버스페이스 접근에 관한 권고

(UNESCO Recommendation

oncerning the Promotion and Use of

Multilingualism and Universal Access

to Cyberspace)

경제·사회·문화적 여건 차이에 의한 디지털 정보격차의 문제를 다룬 바 있음.

이는 글로벌 정보네트워크에서의 다언어 사용에 의한 제한이 디지털 환경에 대한

보편적인 접근성 확보를 저해함을 인식하고, 그에 대한 국제적 공조를 통한 해결을

촉진하는 데 그 목적이 있음.

2006

문화유산의 컴퓨터 기반 시각화를

위한 런던 헌장(The London Charter

for the Use of 3-Dimensional

Visualisation in the Research and

Communication of Cultural Heritage)

연구와 보급을 위해 3차원 시각화를 사용하는 예술, 인문학, 문화유산 등 여러 범위

의 응용 분야를 포함하며 디지털 모델의 3차원 시각화를 엄밀하게 하려는 조치를

담고 있음.

여러 학문 영역에 걸쳐 문화유산의 시각화에 있어 고려되어야 할 원칙들에 대한

국제적인 공감대를 형성하는 데 기여하고 있음.

2015

유네스코 디지털 형태를 포함한

기록유산의 보존과 접근에 관한 권고

(Recommendation concerning the

preservation of, and access to,

documentary heritage including

in digital form)

세계의 기억 프로그램과 관련하여 유네스코 회원국 정부가 주도적으로 기록유산의

보존 및 접근성 강화와 관련한 교류와 협력을 이끌어, 민간과 국내외 전문가 그룹

및 유관기관, 기타 회원국 및 국제기구와 지속적인 네트워크를 구축할 것을 강조.

이

종

욱

33

1. 문화유산 전문인력

문화유산 전문인력은 다양한 형태의 자격 제도로 존재하는데, 박물관·미술관 학

예사, 문화예술교육사, 문화관광해설사, 문화재수리기술자, 문화재수리기능자가 있다

(Kim 2012)

. 본 연구에서는 디지털 문화유산 교육의 대상으로 문화재 실무자 중 하나

인 박물관 학예사를 교육 프로그램의 대상으로 선정하였다. International Council

of Museums(ICOM) 한국위원회는 박물관 종사자를 다음과 같이 정의하고 있다.

“박물관직 종사자”란 위에 정의된 박물관 및 ICOM이 인정하는 박물관 유사기관과 박물관 활동에 유

용한 교육과 연구 활동을 하는 기관에 종사하는 모든 인력을 포함하며, 박물관 활동과 운영에 적절한

분야의 훈련을 받았거나 상응한 실무 경력을 가진 인력이다.

(ICOM 한국위원회 2013)

과거에 박물관·미술관은 유물의 수집이나 연구, 전시 등의 역할에 집중해왔지만,

시대의 발전과 유물의 다양성으로 인해 복합문화시설로 기능이 확장되었다(Choe et al

2019)

. 특히 최종호(2019, 97)는 정보화시대가 도래하고 박물관의 교육 기능이 강화됨을

강조하면서, 학예사의 자격 요건이 다양화되어야 함을 주장하였다. 이에 따라 박물관·

미술관의 지속가능한 발전을 높이는 하나의 요건으로 문화유산 전문인력의 디지털

교육이 요구되고 있음을 확인할 수 있다.

2. 디지털 교육의 필요성

디지털 교육은 미래 사회와 교육을 위해 중요한 형태로 제시되고 있는데, 특히 역

량중심 교육과 창의융합 교육을 기조로 하여 4차 산업혁명의 ICT 기술을 기존의 교

육 방법과 접목하려는 시도가 강조되고 있다.

역량중심 교육은 학습자들에게 지식의 획득이 아닌 지식을 활용하고 적용할 수

있는 능력을 길러 미래사회에 필요한 역량을 함양하는 것을 말한다(Lim 2019, 260).

OECD, EU와 같은 주요 국제기관들은 미래 핵심역량을 제시하고 있고(Jung and Kim

2019, 337)

, 그중 Partnership for 21st Century Skills 프로젝트는 다음과 같은 핵심역

량을 제시하고 있다.

II. 디지털 문화유산

교육

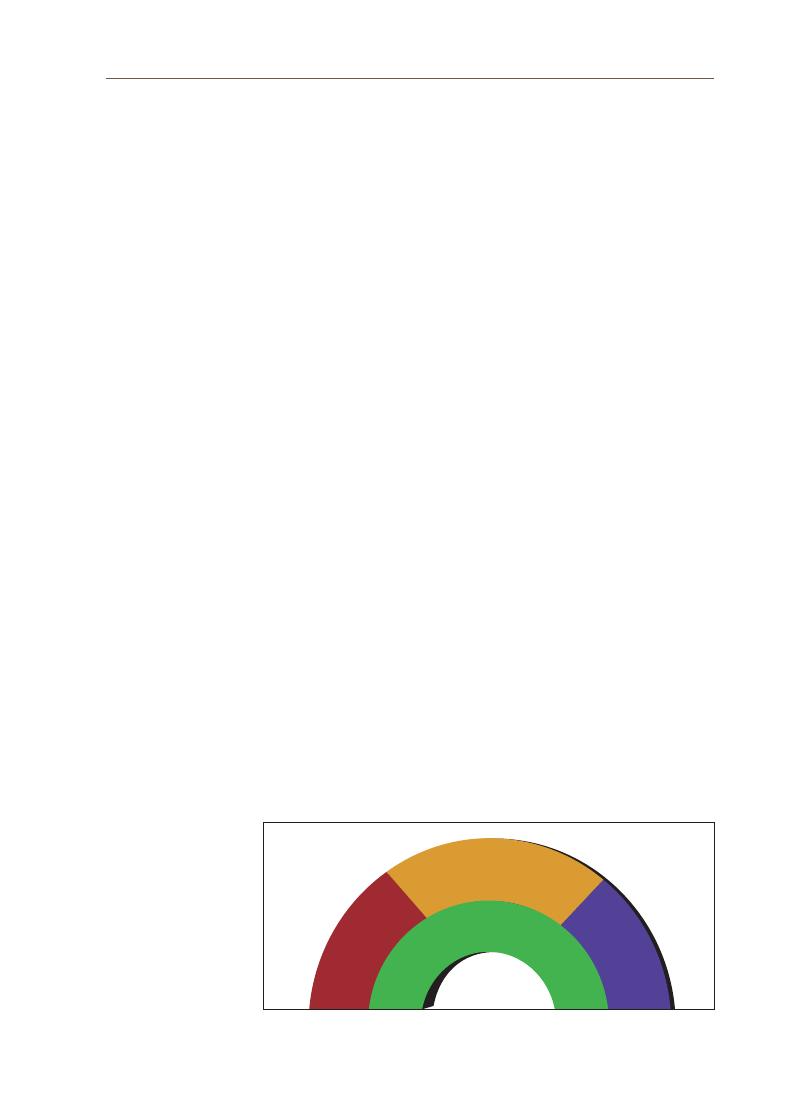

그림 1. 21세기 학생 역량 체계(저자에 의해 일부 재구성됨)(출처: Partnership for 21st Century Skills 2009, 1)

Life and

Career Skills

Learning and

Innovation Skills

Core Subjects and

21st Century Themes

Information,

Media, and

Technology

Skillds

34

<그림 1>과 같이 Partnership for 21st Century Skills은 생활(생애) 역량, 학습

과 혁신 역량, 정보, 미디어, 기술 역량을 제시한다(P21 2009). 특히 정보, 미디어, 기술

역량은 기존에 제시되었던 창의성(Creativity), 비판적 사고(Critical thinking), 의사소통

(Communication)

, 협동(Collaboration)과 더불어 컴퓨팅 사고(Computational thinking)이

강조되고 있음을 보여준다(Lim 2019, 259).

영국의 경우 정규 교육과정에 컴퓨팅 사고(Computational thinking)를 적용하고 있

으며(CAS & Naace 2014, 4), 한국도 2015년 소프트웨어 교육운영지침을 통해 컴퓨팅 사

고력의 중요성을 강조하고 있다(MoE 2015).

창의융합 교육은 4차 산업혁명의 지식과 기술을 창의적으로 활용하고 융합적

으로 접근하기 위한 역량을 말한다. 정은영과 김지서(2019)는 예술 창작과 문화 향

유에서 기술 역량을 융합하여 역량을 강화하는 예술 교육 방안을 제시하기도 하였

다. 이러한 융합 교육은 미국의 STEAM(Science, Technology, Engineering, Arts, and

Mathematics)

으로부터 시작되었으며, 이는 STEM(Science, Technology, Engineering, and

Mathematics)

에 예술(Art)를 함께 가르치며 창의성과 상상력 등 융합 교육의 강점을 강

화하기 위함이다(Kang 2015, 7).

이처럼 교육분야에서 역량 중심의 컴퓨터 사고(Computational thinking)와 4차 산

업혁명 기술을 문화예술 분야에 적용해 창의적 활용을 강조하는 창의융합 교육이 강

조되고 있다. 따라서 본 연구는 문화유산 교육 분야에 디지털 기술을 적용한 교육 방

식을 적용하여, 현시대에 맞는 디지털 문화유산 교육 방안을 제안하고자 한다. 디지

털 문화유산 교육의 대상은 문화유산 분야 실무자이며, 특히 아시아·태평양 지역에서

적용할 수 있는 디지털 문화유산 교육 프로그램을 제공하고자 한다. 이를 위해 국외

에서 활발히 진행되고 있는 디지털 기술을 활용한 문화유산 교육 사례를 조사하였다.

3. 디지털 기술을 활용한 문화유산 교육 프로그램

1) CIPA Heritage Documentation Summer School

CIPA Heritage Documentation은 고고학자, 건축가, 역사가, 측량가 및 사진 측량

사가 문화유산을 기록화, 조사 및 모델링하는 올바른 방법을 교육하기 위해 매년 여

름 학교를 조직하고 있다. 이 프로그램은 현장과 실험실에서 3D 측량, 사진 측량, 레이

저 스캐닝 등의 실습 진행하고 있다.

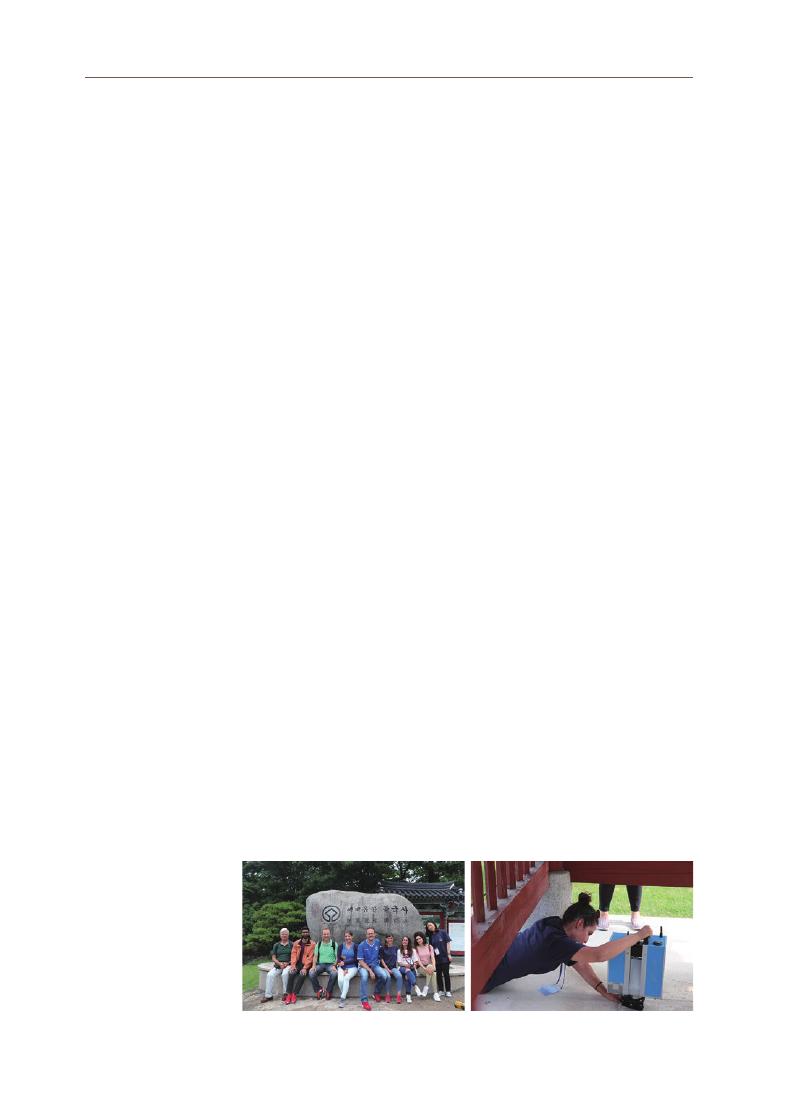

그림 2. CIPA SUMMER SCHOOL 2019 in Gyeongju(출처: CIPA Heritage Documentation)

이

종

욱

35

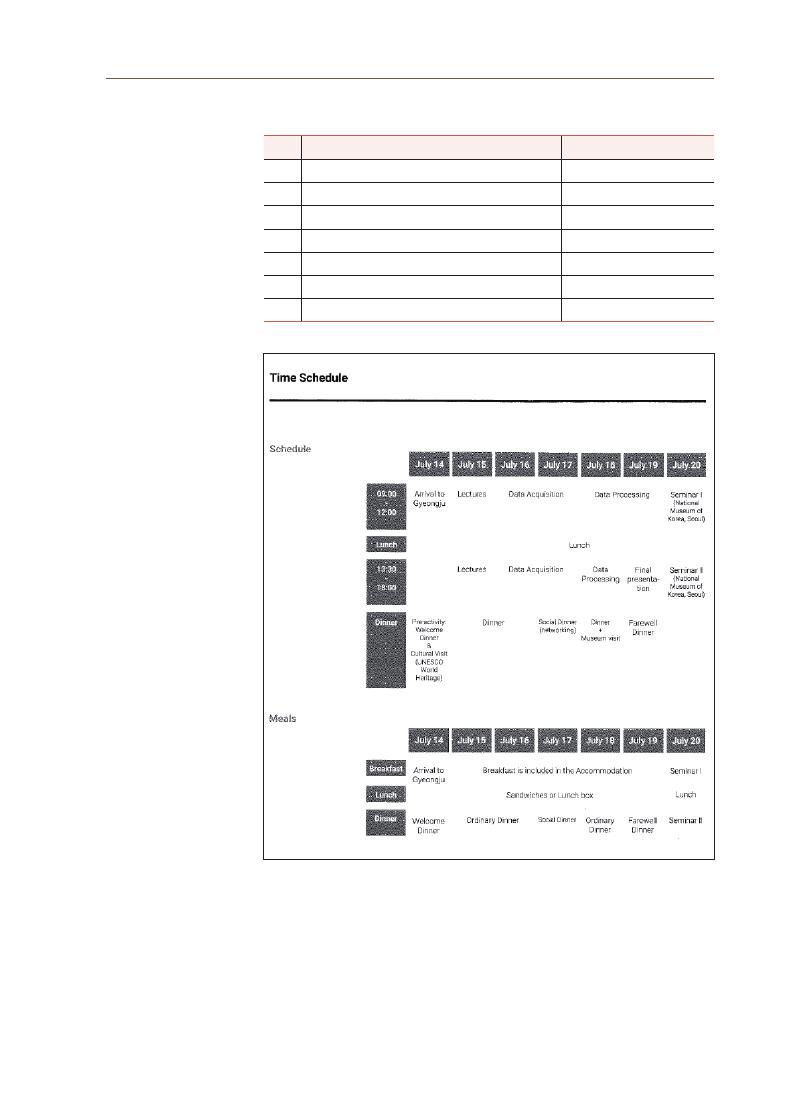

표 2. CIPA Heritage Documentation Summer School 진행 내용

회차

일자

지역

1

2014년 7월 5일 ~ 12일

Paestum, Italy

2

2015년 7월 12일 ~ 19일

Paestum, Italy

3

2016년 8월 30일 ~ 9월 3일

Valencia, Spain

4

2017년 7월 12일 ~ 18일

Pafos, Cyprus

5

2018년 7월 15일 ~ 21일

Zadar, Croatia

6

2019년 9월

Manila, Philipphines

7

2019년 7월 14일 ~ 20일

Gyeongju, Republic of Korea

그림 3. CIPA 경주 교육 프로그램 일정(출처: CIPA Lecture Notes)

36

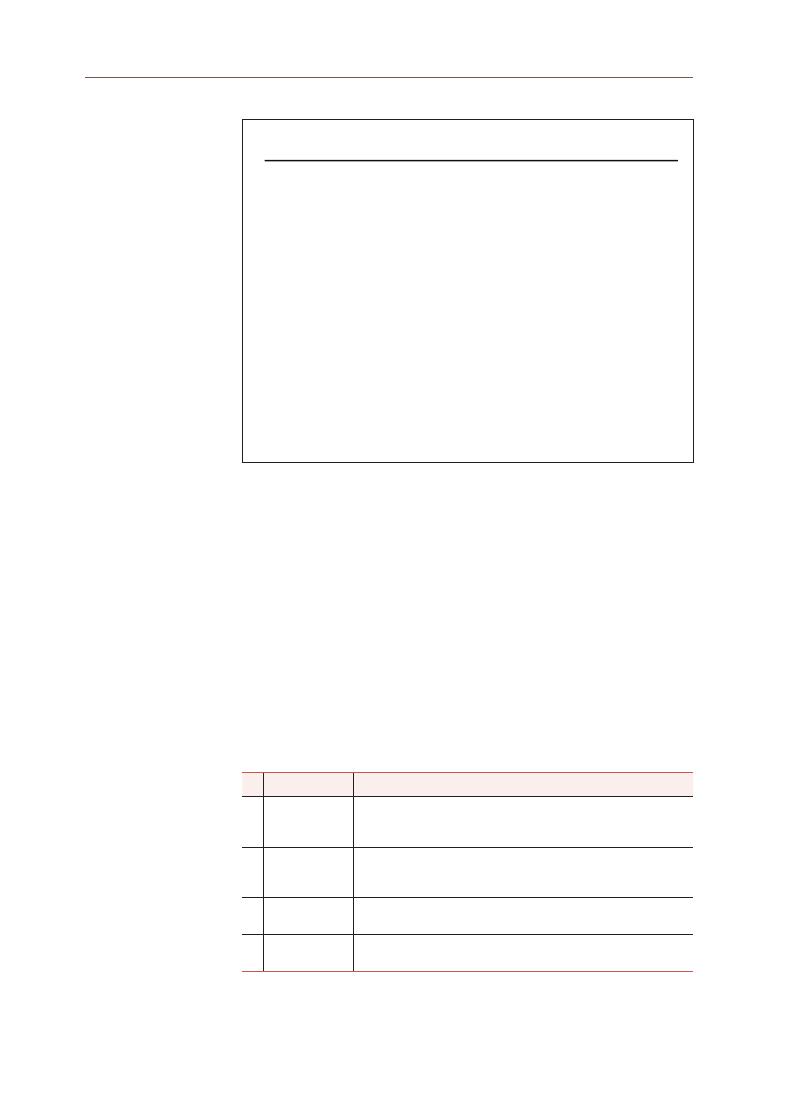

2) Cultural Heritage Imaging

Cultural Heritage Imaging(CHI)은 인류의 문화유산들이 소실되기 이전에 그것

들을 보존하기 위해, 실용적인 디지털 이미징 및 보존 솔루션을 개발하고 문화유산

관련자들이 이러한 기술을 채택하길 주도하는 비영리기관이다. CHI의 목표는 기술을

보편화하여 전 세계 사람들이 자신의 문화유산을 기록화하고, 미래 세대를 위해 그것

들을 보존, 보호할 수 있도록 지원하는 것이다. CHI에 지원하는 기술들은 새롭지만,

배우기 쉬운 이미징 기술 (사진측량학, Reflectance Transformation Imaging (RTI)) 들로 이

루어져 있고, 도구, 기술 및 교육을 함께 제공한다.

표 3. Cultural Heritage Imaging 프로그램 과정

프로그램

내용

1

4일 과정

사진측량학 훈련

사진 측량 이미지 세트를 획득하고 과학적 3D 문서를 생성하는 방법 확인

장비, 이미지 캡처 설정 및 소프트웨어를 사용하여 3D 콘텐츠를 구축하는

방법 체험

2

4일 과정

RTI 훈련

하이라이트 RTI를 사용하여 다양한 물체의 디지털 표현을 만드는 방법 학습

RTI 디지털 표현을 캡처, 처리 및 보는 단계를 포함하여 디지털 이미징 워크

플로우를 구현할 수 있는 능력 배양

3

전문가와 함께하는

CHI 훈련

CHI 전문가가 직접 방문하여 RTI와 사진측량학에 대한 4일 교육 수업 제공

4

1일 워크숍

고고학자, 사진작가 또는 박물관이나 도서관의 직원의 보존 및 교육 분야의

디지털 이미징 기술 학습

그림 4. CIPA 경주 강의 내용(출처: CIPA Lecture Notes)

Lists of Lectures

01

Andreas GEORGOPOULOS

Photogrammetry

02

Fabio REMONDINO

Laser scanning

03

Efstratios STYLIANIDIS

Topography

04

Abhijit DHANDA

Photography

05

Isabella TOSCHI

Demo CloudCompare

06

Elisa FARELLA

Demo Metashape

이

종

욱

37

3) CyArk

CyArk는 2003년에 설립된 비영리기관으로 디지털 기록, 보관, 디지털 문화유산의

공유를 목표로 하고 있다. 현재 약 200개가 넘는 장소들을 기록화하였고, 워크숍을

통해 학생들을 위한 3D 기록화 훈련 프로그램을 제공하고 있다. 2021년 6월 CyArk

와 Capturing Reality는 the Academy Arts in Bansk

á Bystrica and the Technical

University of Ko

šice의 학생들을 위해 3D 문서화를 주제로 한 공동 교육 워크숍을

제공하기로 협력했다. 이 과정은 2주로 진행되며, 학생들에게 사진측량 기술을 사용하

여 유적지를 기록하고 가상 현실 장면과 3D 모델 생성을 위한 교육을 제공하였다.

1. 문화유산과 디지털 기록

International Council on Monuments and Sites(ICOMOS)는 1996년에 ‘Principles

for the Recording of Monuments, Groups of Building and Sites (1996)’를 채택하였고,

기록이 보존 과정의 중요한 부분 중의 하나라고 명시하였다(ICOMOS 1996, 49). 이처럼

그림 5. Cultural Heritage Imaging의 교육 환경(출처: CHI)

그림 6. CyArk의 Preserving Slovakian Heritage Workshop(출처: Cyark nd)

Ⅲ. 디지털 기록

기술

38

기록은 문화유산의 보존에 없어서는 안 되는 필수과정으로 자리 잡게 되었고, 디지털

기술은 문화유산 기록화의 속도와 정확도, 데이터 품질의 향상 등에 도움이 되었다.

디지털 기술은 고품질 문화유산 데이터의 기록과 분석을 빠른 속도로 가능하게 하

며, 분석 결과를 통해 문화유산 보존 계획을 수립하고 실행하는 것을 용이하게 한다.

특히, 이러한 결과를 전문가와 관계자들이 공유하여, 문화유산의 보존·관리·활용에서

사용하고 있다.

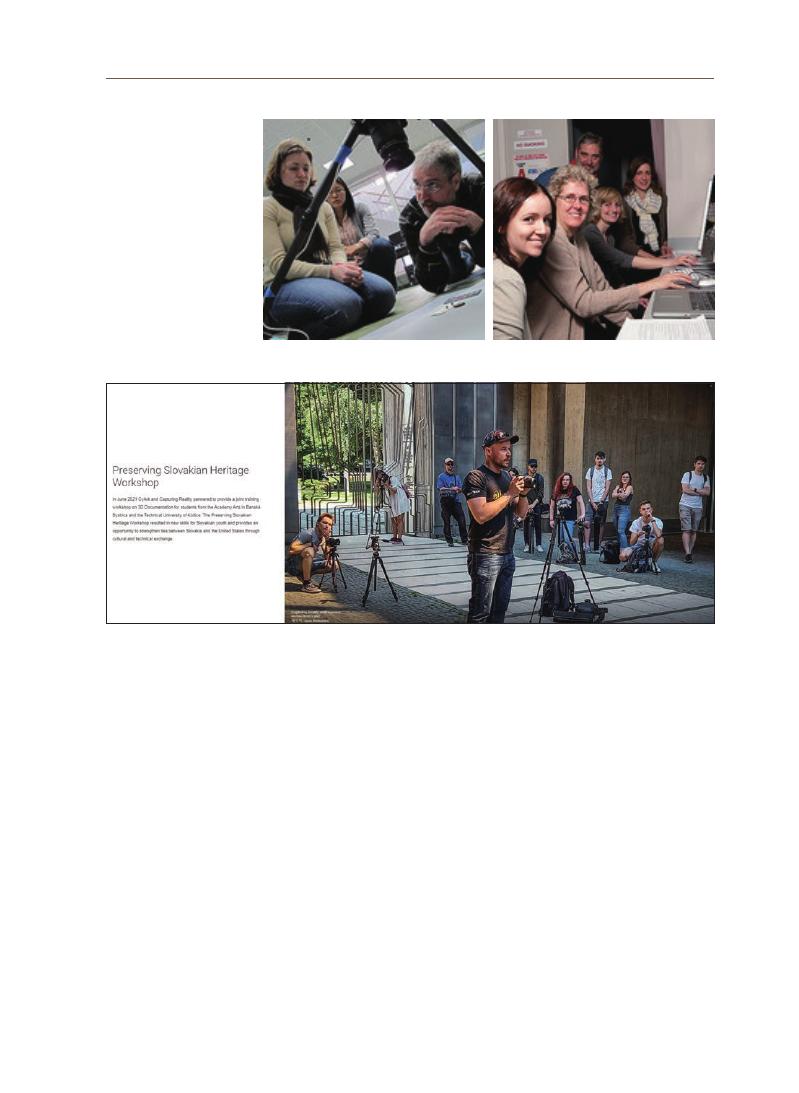

2. 디지털 기록 기술

문화유산을 기록하기 위해 여러 가지 기술이 사용될 수 있는데, 기술의 적용은 대

상 문화유산의 형태와 속성 등에 따라 결정된다. 디지털 기록의 형식은 2차원 이미지,

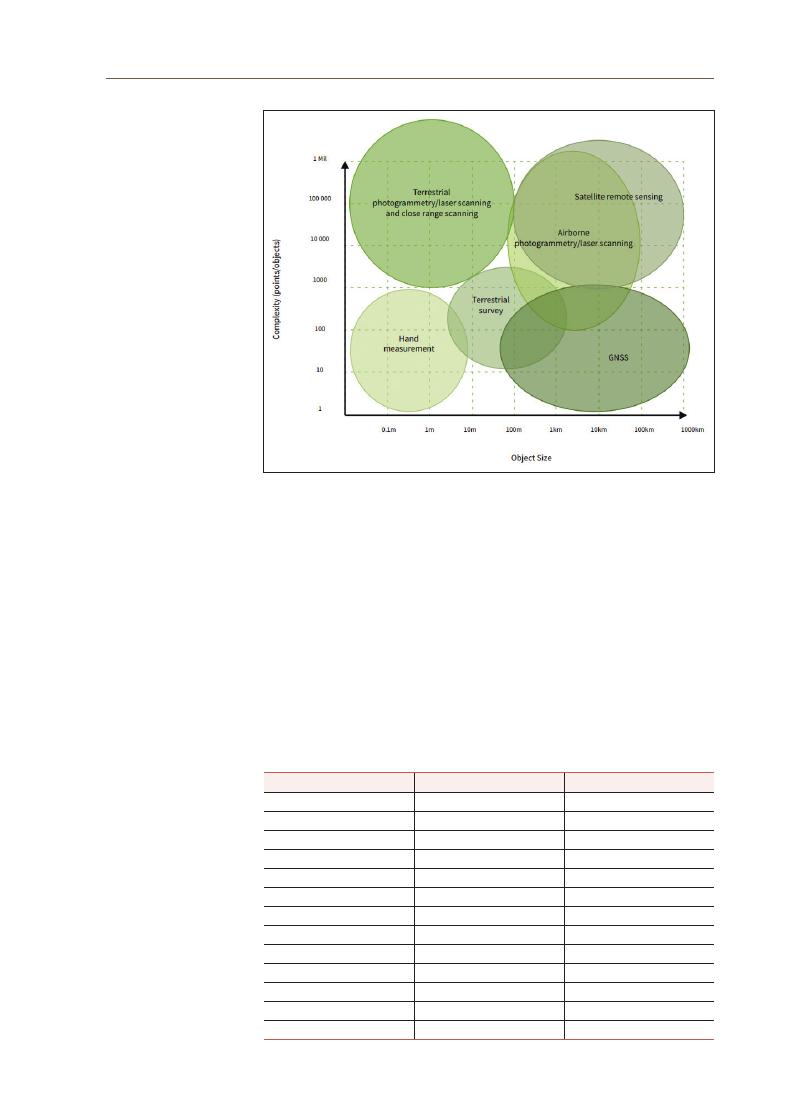

3차원 형상, 소리, 동작 등이 모두 포함된다. <그림 7>과 같이 문화유산의 3차원 데이

터를 획득하기 위해서는 유물 표면에 스캐너가 접촉하는지, 하지 않는지에 따라서 접

촉식과 비접촉식으로 나뉜다. 또한, 비접촉식은 레이저나 빛光을 발사하여 획득하는

거리기반 방식인 능동 방식과 이미지 센서로 대상을 인식하여 3차원 데이터를 계산

하는 이미지 기반 방식인 수동방식으로 나뉜다. 특히, 문화유산은 무결함과 온전함을

나타내는 완전성(integrity)을 유지하기 위해서 비접촉식 방식의 데이터 취득 방식을 사

용하는 것이 적합하다.

1) 3차원 스캐닝

3D 스캐너는 비교적 짧은 시간 내에 객체 표면에 있는 수많은 지점의 3차원 좌표

를 기록한다. 이를 위해 레이저 빔이 물체 표면에 투사된다(Boehelr et al 2001, 1). 3차원

스캐너의 구동은 비행시간 방식, 위상변이 방식, 삼각측량 방식으로 구분되며, 정밀

스캐너는 삼각측량 방식이 사용된다(CHA 2018, 13).

그림 7. 스캐닝 방식에 따른 3차원 스캐너 분류(저자에 의해 일부 재구성됨)(출처: CHA 2018, 12)

이

종

욱

39

2) 사진 측량

사진측량은 정지해 있는 하나의 대상을 다양한 각도 및 위치에서 이미지를 획득하

여, 3차원 형상 정보를 추출하는 기술이다. 이는 이미지 기반의 모델링 기법 중 하나로,

동작으로부터 대상의 구조를 해석하는 SfM(Structure from Motion) 기술에 포함된다.

본 연구에서는 문화유산 관련자들이 비교적 낮은 가격과 쉬운 접근 방식으로, 단

시간에 데이터를 획득할 수 있도록 사진측량 기술을 중심으로 문화유산의 3D 데이터

생성에 관한 교육 내용을 개발한다. 3D 스캐닝과 사진측량의 기술 특성을 비교한 것

은 다음과 같다(표 4).

표 4. 3D 스캐닝과 사진측량의 기술 특성 비교

비교

3D 레이저 스캐닝

사진측량

기술기반

거리

이미지

장비 가격

높음

낮음

운용성/휴대성

보통

우수

데이터 취득 시간

장시간

단시간

복잡한 형상의 모델링

어려움

쉬움

3차원 정보

직접 획득

추출

거리 의존도

높음

낮음

공간 의존도

높음

낮음

대상 재질 의존도

높음

낮음

주변광 의존도

기종에 따라 다름

높음

데이터 크기

대용량

해상도에 따라 다름

텍스처(표면정보)

없거나 저해상도

포함

공개 소프트웨어

소수

다수

그림 8. 대상의 특징과 크기에 따른 조사 기술(출처: Historic England 2018, 2)

40

1. 사진측량학

1) 포토그래메트리란?

포토그래메트리(Photogrammetry)는 사진측량학으로 번역되며, 측정하고자 하는

대상을 이미지를 촬영하여 측정하는 방식이다. 측량할 때 획득되는 데이터는 측정 대

상물의 색상, 낡음의 정도 등의 정성적 데이터(Qualitative data)와 획득된 사진을 계측

하여 건물의 높이와 크기 등의 정량적 데이터(Quantitative data)을 얻을 수 있다.

사진측량을 하기 위해서 사진 촬영자는 규칙과 절차를 따라야 올바른 데이터를

획득할 수 있다. 사진측량학은 1) 이미지 촬영(Image capture), 2) 이미지 정합(Image

matching)

, 3) 포인트 클라우드(Point cloud generation)의 순서로 크게 진행된다. 데이터

를 획득하고자 하는 대상의 크기와 특성, 상태에 따라서 필요한 준비물이 다르며, 이

사진측량학 교안은 비교적 작은 유물을 촬영할 수 있도록 20cm × 20cm 크기 이하의

유물을 촬영하는 방법에 초점을 맞추었다.

2) 준비물

작은 유물을 위한 사진측량학 준비물은 다음과 같다.

DSLR 카메라, 삼각대, 조명, 흰색 배경지, 릴리즈, 컬러체커(Colour reference card),

턴 테이블, 소프트웨어(3DF Zephyr, Reality Capture 등)

2. 사진술

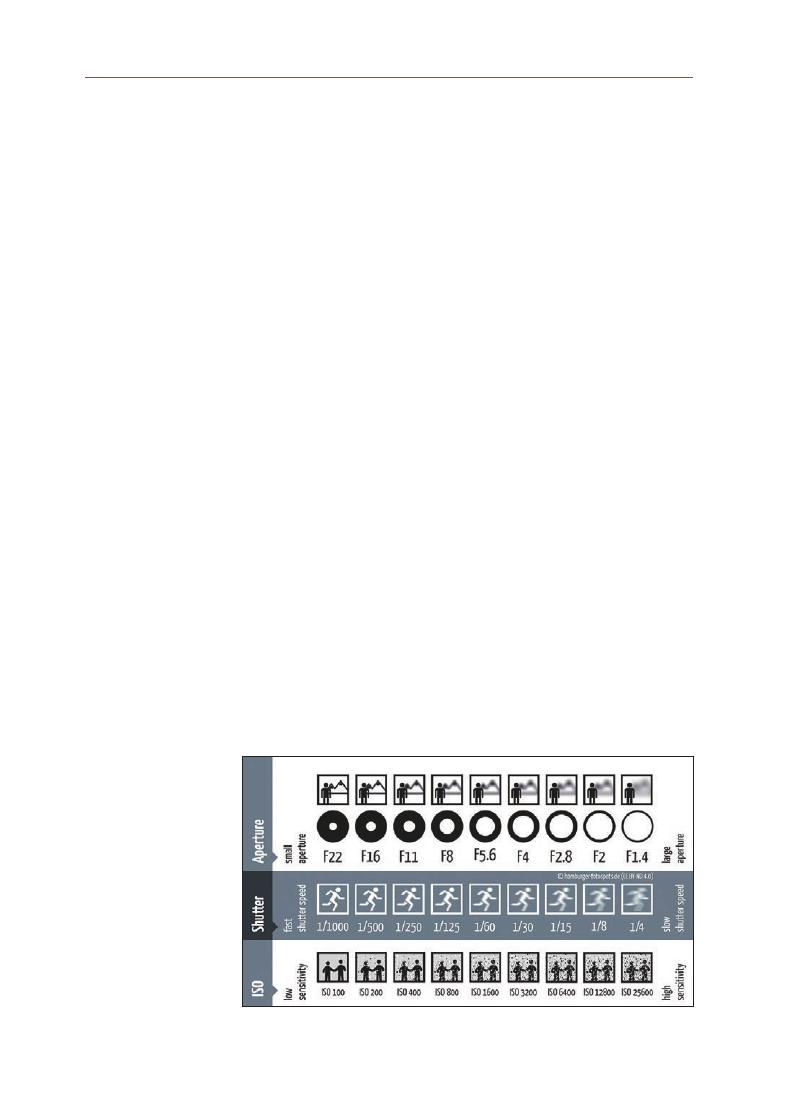

사진은 빛의 민감도와 조리개, 노출 시간을 조정하여 물체의 형상을 기록하는 것

을 말한다. 사진측량학을 기술을 올바르게 사용하기 위해서는 카메라를 다루는 기술

인 사진술의 이해가 필수적이다. 따라서 유물의 형상을 적절하게 기록하기 위해서는

카메라의 주요한 조작 요소 중 Sensor sensitivity(ISO), 조리개, 셔터 속도의 기본 개념

을 확인해야 한다.

Ⅳ. 사진측량학

(Photogrammetry)

그림 9. 사진의 3요소(출처: Hamberger Fotospots nd)

이

종

욱

41

1) 센서 민감도 (ISO)

ISO는 카메라 이미지 센서의 민감도를 측정한 정도이다. 1980년대까지는 나라마

다 통일되지 않는 감도에 대한 규격을 가지고 있었지만, 국제표준화기구(International

Organization for Standardization)

은 전 세계에서 공통으로 사용할 수 있는 필름 감도 기

준을 정하였다. 그래서 센서의 민감도를 흔히 ISO 감도라고 부르게 되었다. 일반적으

로 카메라의 감도가 낮을수록, 더 적은 빛을 받아들이게 되며, 사진의 섬세함과 채도

가 높아 선명한 사진을 얻을 수 있다.

2) 조리개

조리개는 렌즈의 개방 정도로 정의될 수 있다. 빛은 렌즈를 통해 카메라의 센서에

닿게 되는데, 이때 렌즈가 개방되는 정도에 따라서 빛의 양이 제한된다. 조리개가 개

방되면 빛의 양이 늘어나 상이 밝아지게 되지만, 초점 심도가 얕아져서 초점 부분을

제외한 앞, 뒤의 부분은 상이 번지는 효과가 발생한다. 반대로 조리개의 수치가 높아

폐쇄되면 빛의 양이 적어지지만, 초점 심도가 깊어져 선명한 형상을 획득할 수 있다.

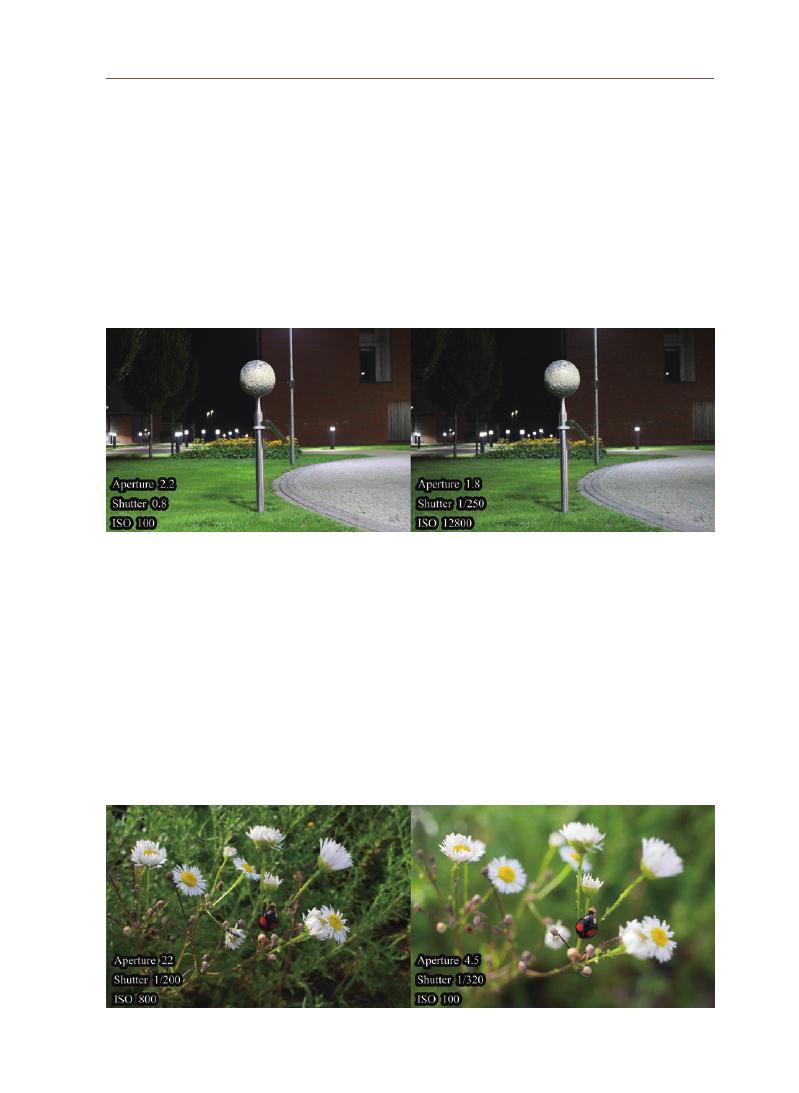

그림 10. ISO의 조작에 따른 사진의 화질 저하 비교(ISO 100 vs. ISO 12800)(출처: Kim 2019)

그림 11. 조리개 값의 조작에 따른 사진의 초점 변화 비교(조리개 22 vs. 조리개 4.5)(출처: Kim 2019)

42

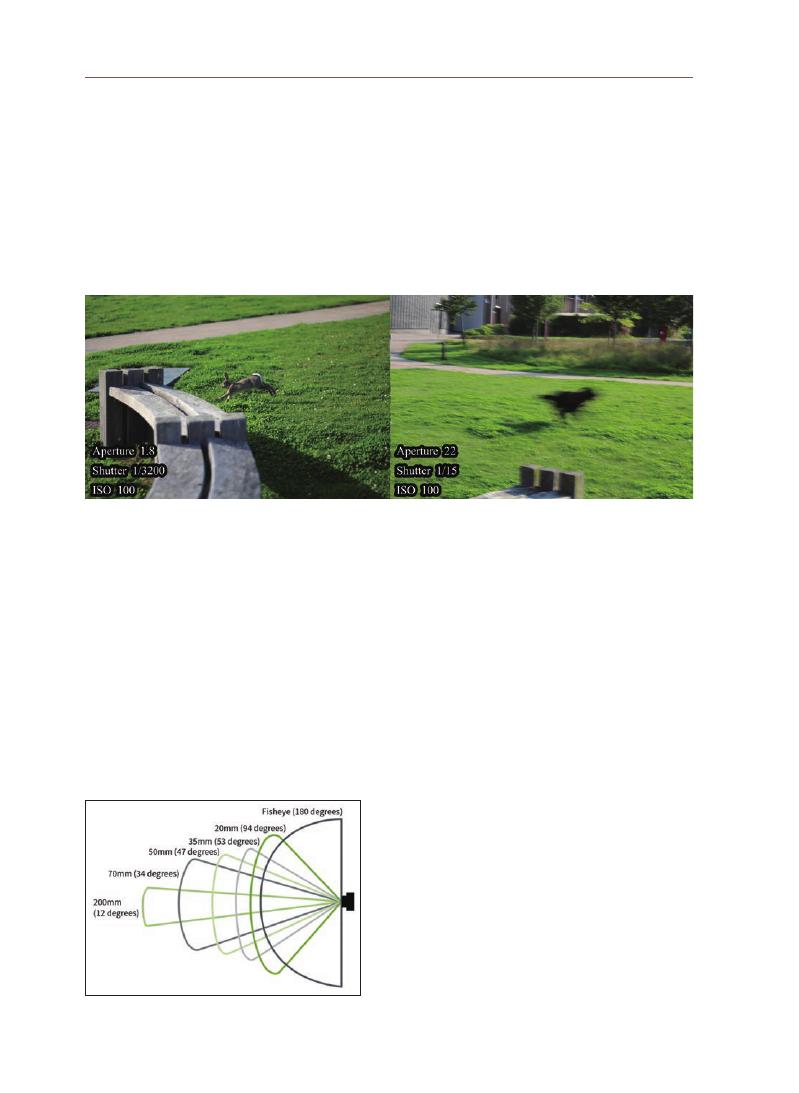

3) 셔터 속도

셔터 속도 또는 노출 시간은 카메라 내부의 이미지 센서가 빛에 노출되는 시간의

정도를 말한다. 셔터 속도가 빠를수록 역동적인 모습을 선명하게 찍을 수 있지만, 센

서에 들어오는 빛이 감소하여 어두운 사진을 획득할 수 있다. 반면, 셔터 속도가 느릴

수록 역동적인 사진을 포착하기 힘들지만, 센서가 빛에 노출되는 시간이 길어 밤 또는

실내와 같이 빛이 적은 시간과 장소에서 밝은 사진을 획득할 수 있다.

3. 박물관 유물 촬영 기법

사진측량학은 측량 대상의 크기, 형태, 상태 등에 따라 다른 측량 기술을 적용해

야 한다. 이때, 렌즈의 초점거리, 빛의 조절 및 관리, 유물의 배치 등에 주의해야 한다.

박물관·미술관에 전시된 작은 동산 유물의 경우, 피사체와의 거리를 짧게 두고 촬영할

수 있는 접사 렌즈(Macro lenses)를 사용하는 것이 유리할 수 있으며, 조명과 텐트를 설

치하여 빛을 고르게 분산하여 조절하는 것이 좋다. 또한, 턴 테이블(Turntables)과 기준

자(Scale bars), 컬러체커(Colour reference card) 등을 활용하여 촬영 환경을 개선함으로

써 좋은 이미지 데이터를 획득할 수 있다.

1) 매크로 렌즈

접사 렌즈란 피사체의 가까이서 초점을 맞출 수 있게

광학적으로 설계된 렌즈를 말한다. 렌즈의 초점거리와는

상관없이 접사 기능이 있다면 사용할 수 있지만, 피사체에

가까이 갈수록 유물의 모든 범위를 담기 위해서는 촬영범

위가 넓은 광각렌즈가 작은 유물의 촬영에 용이하다. 하

지만 동전과 같은 유물을 촬영하기 위해서 때로는 망원렌

즈가 필요하기도 하다. 40∼60mm의 렌즈를 표준렌즈라

고 하는데, 표준렌즈보다 초점거리가 짧은 렌즈를 광각렌

즈, 긴 렌즈를 망원렌즈라고 한다.

그림 12. 셔터 속도의 조작에 따른 사진의 결과 변화 비교(셔터속도 1/3200초 vs. 1/15초)(출처: Kim 2019)

그림 13. 렌즈의 초점거리에 따른 촬영 범위

(출처: Historic England 2017, 29)

이

종

욱

43

2) 텐트

크기가 작은 유물의 경우 촬영장에서 조명의 위치에 따라 그림자가 발생해 사진 데

이터 획득에 문제가 발생할 수 있다. 이에 따라 유물에 생기는 그림자를 최소화해야 하

고, 빛이 반사되지 않는 유물의 재질이 사진측량을 위한 사진을 얻는데 좋은 상태이다.

또한, 빛이 고르게 분산되어야 한다. 빛을 분산시키기 위해서는 텐트를 사용하는 방법

이 있다. 텐트를 설치한 후, LED 조명을 텐트 외부에 설치하면, 텐트 안에 빛이 고르게

분산된다. 텐트는 설치하기 용이하며 그림자 또한 제거할 수 있다.

3) 턴테이블

턴테이블은 작은 유물을 촬영할 때 사용된다. 턴테이블을 사용하면, 카메라를 고

정할 수 있고, 턴테이블을 통해 유물을 회전시킬 수 있다. 장점은 카메라와 조명, 텐트

가 고정된 상태에서 360도 촬영이 가능하여 빛의 노출 정도를 고정할 수 있다. 또한,

카메라와 조명을 세팅하는 시간을 줄여 이미지 데이터의 획득 시간을 줄일 수 있다.

4) 기준자

기준자는 촬영 시 발생하는 왜곡을 확인할 수 있는 척도로 작용한다. 또한, 유물

과 함께 촬영할 시 유물의 실제 크기를 확인할 수 있으므로, 유물의 정확한 3D 모델

을 생성하는 데 필요하다.

그림 14. 텐트를 활용한 빛의 분산 및 그림자

제거(출처 : Historic England 2017, 107)

그림 15. 작은 유물의 촬영 시 사용되는 도구(턴테이블, 기준자, 컬러체커)

(출처 : Historic England 2017, 76)

그림 16. Cultural Heritage Imaging에서 제작한 기준자(출처 : Cultural Heritage Imaging nd)

44

5) 컬러체커

컬러체커는 촬영된 이미지의 색상을 컴퓨터상에서 확인하여 화이트밸런스(white

balance)

를 조정할 수 있게 도와준다. 화이트밸런스란 촬영된 빛의 색감을 중립적으로

잡아, 색의 균형을 본래의 것과 유사하게 조절하는 것을 말한다.

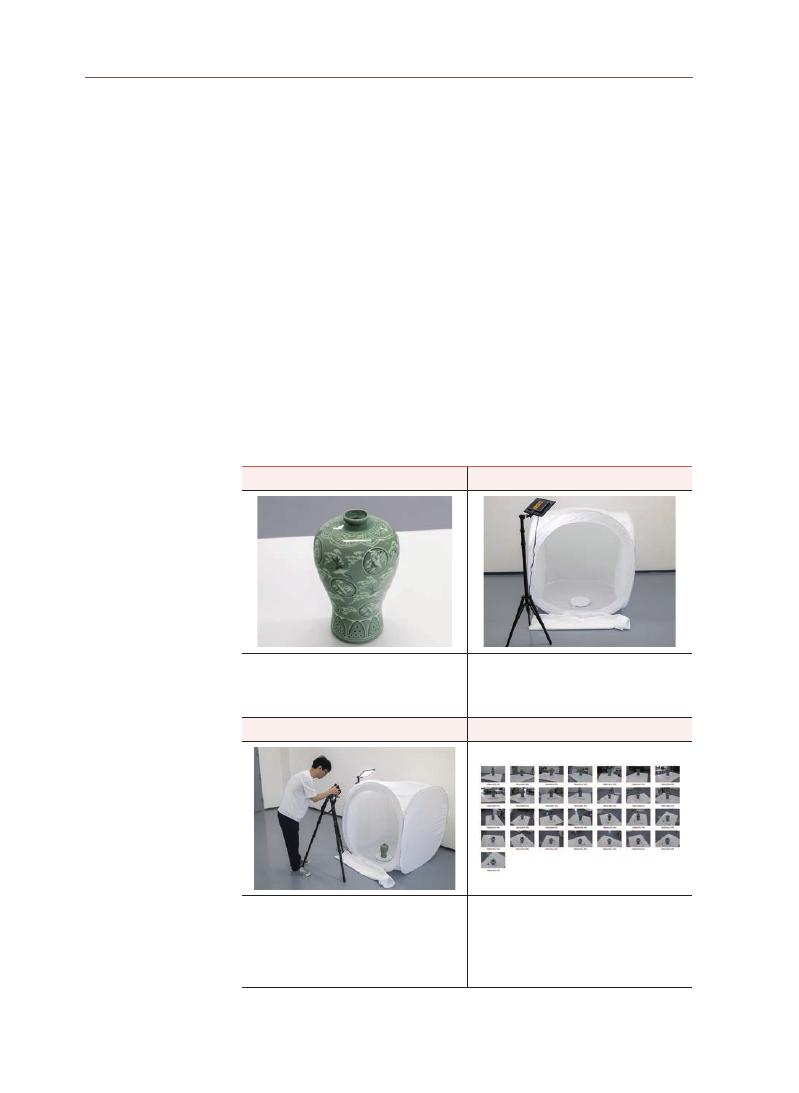

4. 사진측량학 실습

본 포토그래메트리 교안에서는 Reality Capture와 3DF Zephyr을 유물 사진 정합

을 위한 프로그램으로 사용하였다. 특히, Reality Capture는 퍼포먼스가 좋고, 처리속

도가 빠른 장점이 있으며, 쉽게 조작할 수 있다. 대상 유물은 한국의 대표 유물 중 하

나인 상감기법이 적용된 고려 청자(청자 상감운학문 매병)의 복제품을 사용하였다. 사진

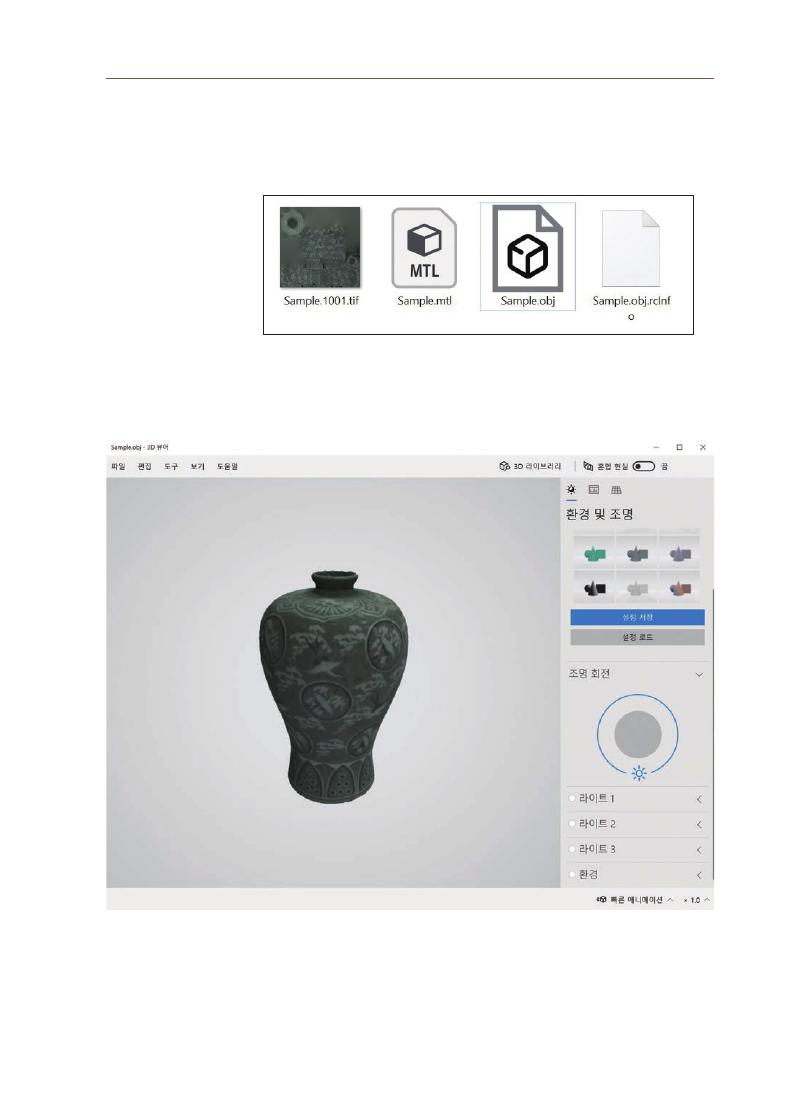

측량 기술을 활용하여 유물의 3D 모델을 생성하는 절차는 다음과 같다 (부록 1).

표 5. 사진측량 기술을 활용한 작은 유물의 3D 모델 생성 연습

1. 유물의 선경

2. 촬영 환경 설정

박물관·유물관에서 3D 모델을 생성하고 싶은 유

물을 선택한다. 유물의 크기, 형태에 따라 이미지

데이터의 획득 난이도가 달라지므로, 처음에는

단순한 형태의 유물을 권장한다.

텐트, 조명, 턴테이블, 컬러체커, 기준자 등을 설치

하여 촬영 환경 설정을 한다. 유물에는 직사광선

보다는 조명 빛이 텐트를 투과하여 빛이 분산되는

환경이 좋다.

3. 유물의 촬영

4. 데이터 획득

턴테이블을 회전하며, 유물을 촬영한다. 약 15도

각도로 회전하는 것을 추천하며, 촬영 시 초점과

이미지의 흔들림 등을 고려하며 촬영한다.

유물에 맞는 촬영 기법을 사용하여 이미지 데이터

를 획득한다. 이미지 데이터를 획득할 때는 이미

지의 겹치는 부분이 많을수록 이미지 정합이 잘

되기 때문에, 많은 부분이 겹치도록 이미지를 촬

영한다. 유물 기준으로 높이를 조정하며, 여러 차

례 촬영한다.

이

종

욱

45

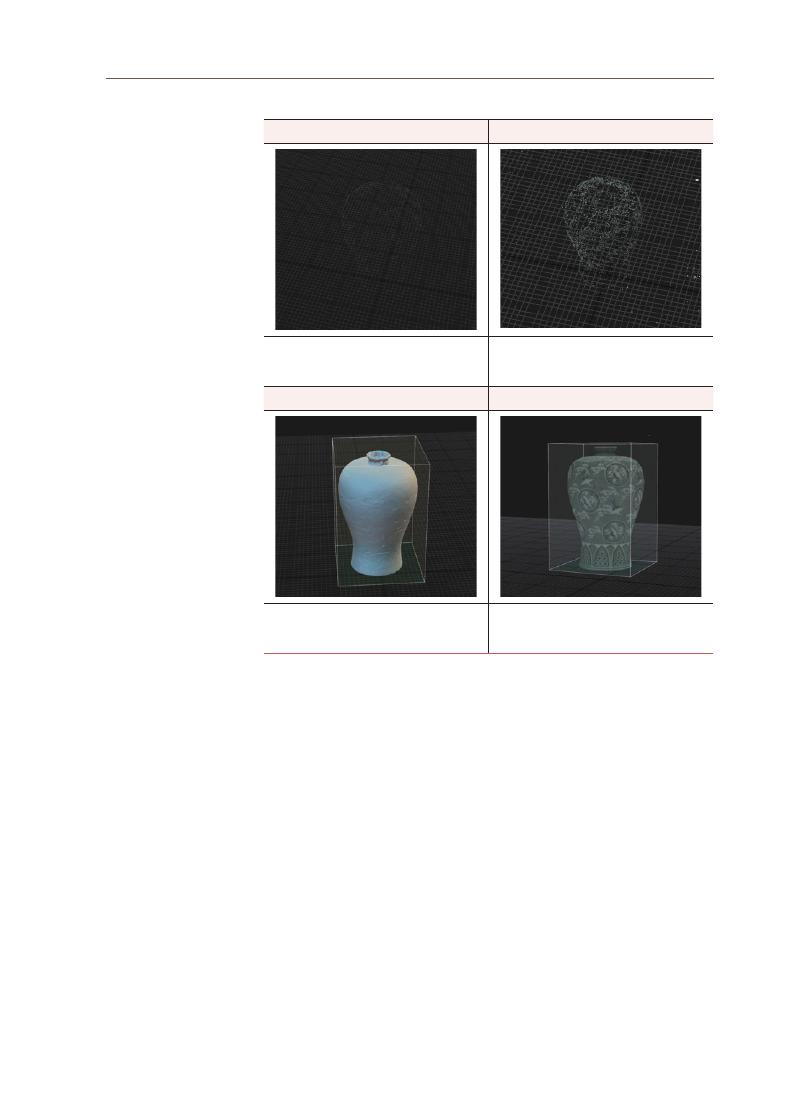

V. 결론

5. 유물 데이터 정합

6. 고밀도 포인트 클라우드 생성

어플리케이션을 활용하여 유물 데이터를 정합한

다. 처음 데이터를 정합하면 저밀도 포인트 클라

우드가 생성된다.

생성된 저밀도 포인트 클라우드 데이터를 기준으

로 더 많은 점을 연결하여 고밀도 포인트 클라우

드를 생성한다.

7. 메쉬 데이터 생성

8. 텍스쳐 메쉬 생성 및 오브젝트 파일 추출

고밀도 포인트 클라우드를 기반으로 메쉬 데이터

를 생성한다.

생성된 데이터를 텍스쳐 메쉬로 가공하여 오브젝

트 파일(OBJ)로 추출하면 해당 3D 모델을 OBJ를

지원하는 어플리케이션에서 활용할 수 있다.

본 연구는 문화유산 관련 전문가들을 위해 문화유산의 3D 디지털 스캔을 위한

사진측량학 교육 프로그램을 만드는 것을 목적으로 하였다. 먼저 디지털 문화유산의

개념과 정의를 확인하고, 디지털 문화유산과 관련된 협약을 살펴보았다. 디지털 문화

유산은 다양한 형태로 정의되고 있으며, 보존하여 미래 세대에 전달해야 하는 지속적

인 가치를 지닌 컴퓨터 기반의 자료라고 요약할 수 있다(Lee 2019). 특히 2003년에 유네

스코 디지털 유산 보존에 관한 헌장이 발표된 이후, 태생적 디지털 문화유산의 개념

확장 및 디지털 문화유산에 관한 논의가 활발히 이루어졌다.

2장에서는 디지털 문화유산 교육의 중요성을 확인하기 위해 문화유산 전문인력

의 종류와 ICOM에서 논의되는 박물관직 종사자에 대한 정의를 살펴보았다. 특히, 박

물관은 전시되는 유물의 다양성으로 인해 복합문화시설로 발전하였으며, 이는 정보

화시대의 도래와 맞물려 박물관 학예 인력이 디지털 문화유산에 관한 지식을 습득하

는 것이 필요해졌다. 또한, 4차 산업 혁명의 ICT 기술이 교육 방법에 접목되는 것이 부

46

각되면서 문화유산 분야 실무자에 대한 디지털 교육의 필요성이 요구되었다. 현재 아

시아·태평양 외의 지역에서는 디지털 기술을 활용한 문화유산 교육 프로그램이 활발

히 진행되고 있으며, 이에 따라 아시아·태평양 지역의 실정에 맞는 교육 프로그램을 개

발하여 보급하기 위한 기초 단계로 해당 교안의 개발이 진행되었다.

디지털 기록 기술은 문화유산의 보존에서 중요한 역할을 하며, ‘Principles for The

Recording of Monuments, Groups of Building and Sites(1996)’은 문화유산의 기록에

대한 중요성을 성문화하였다. 본 연구에서는 대표적으로 3차원 스캐닝과 사진 측량

기술을 비교하여, 비교적 저렴한 가격과 쉬운 접근 방식, 데이터의 빠른 획득 속도의

장점이 있는 사진측량 기술을 교육 프로그램 대상으로 선정하였다.

사진측량학은 사진술을 기초로 하며 ISO (Sensor sensitivity), 조리개, 셔터 속도의

조절이 중요한 비중을 차지한다. 본 교안은 박물관에서 중심이 되는 비교적 크기가 작

은 동산 유물을 대상으로 선정하였으며, 이에 따라 매크로 렌즈, 빛 조절을 위한 텐

트, 턴테이블, 기준자, 컬러체커가 준비물로 선택되었다. 실습 부분은 보고서에서 연구

된 사진 측량 기술의 필요성을 확인하여 개발된 교안으로써 3D 모델의 생성 절차를

실제 사진과 함께 설명하였다. 대상 유물은 아시아·태평양 지역에서 주로 발견되는 유

물 중 하나인 청자를 선정하였다. 청자 형태의 유물은 사진측량에서 빛 조정에 관한

개념을 익힐 수 있으며, 단순한 생김새로 초보자들이 쉽게 접근할 수 있는 장점이 있

다. 이어서 타 프로그램에 비해 조작이 쉬운 Reality Capture를 활용하여 포토그래메

트리의 실습 방법과 절차를 안내하였다.

비록 본 연구는 사진측량학에 대한 기술을 보다 전문적으로 설명하지 못하였지

만, 문화유산 관련 실무자들이 쉽게 해당 기술에 접근할 수 있게 작성되었다. 이는 비

전공자일지라도 쉽게 디지털 기술을 동산 문화재에 적용할 수 있다는 장점이 있으며,

다른 학습 프로그램 없이 해당 교안만을 통해서 디지털 문화유산과 디지털 기록 기

술, 사진 측량학에 대한 이론적인 이해와 실제적인 기술 습득이 용이하도록 하였다.

따라서 본 교안을 시작으로 아시아·태평양 지역에서 문화유산 전문가들이 디지털 기

술을 적용할 수 있는 교육 프로그램이 지속해서 개발될 것으로 예상한다.

앞으로 현장에서 문화유산 콘텐츠를 생성하고 관리하기 위해서는 문화유산 관련

기관은 유물 데이터를 관리하는 것이 우선된다. 따라서 박물관 종사자들이 박물관

유물 데이터 관리에 필요한 데이터베이스 관리 방법과 메타데이터를 학습할 수 있는

커리큘럼이 제안되어야 한다. 또한, 본 매뉴얼에서 제작된 디지털 유산 객체는 가상

박물관, H‐BIM 등의 디지털 유산 콘텐츠 제작으로 이어질 수 있다. 향후 연구로서 디

지털 유산의 개념과 콘텐츠 제작의 활용이라는 매뉴얼을 기반으로 한 교육과정을 제

안하고자 한다.

이

종

욱

47

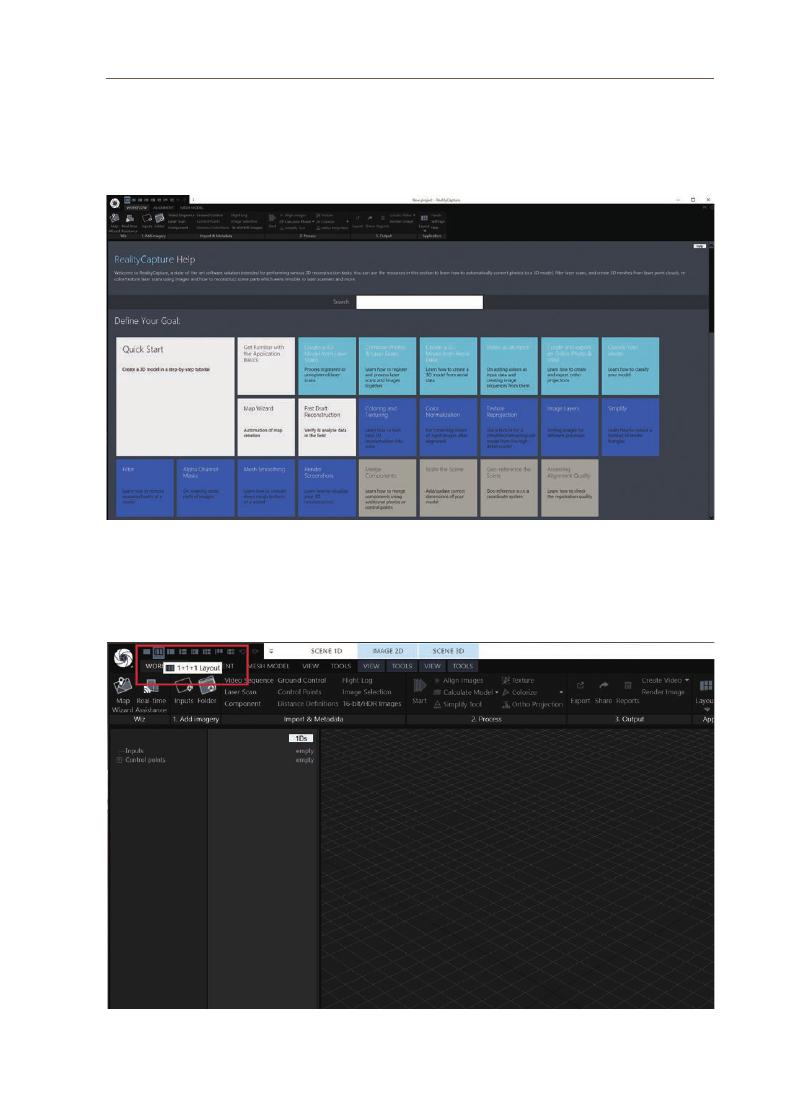

1. 포토그래메트리 실습 교안 (Reality Capture)

Reality Capture 프로그램을 실행한다.

왼쪽 상단에 [LAYOUT] 탭에서 [1+1+1 Layout]을 클릭한다. 이 설정을 클릭하면 작업화면

이 3개로 분할된다.

Ⅵ. 부록

1) 프로그램 실행

2) 레이아웃 설정

<그림 2> 작업 환경 설정

<그림 1> Reality Capture 실행

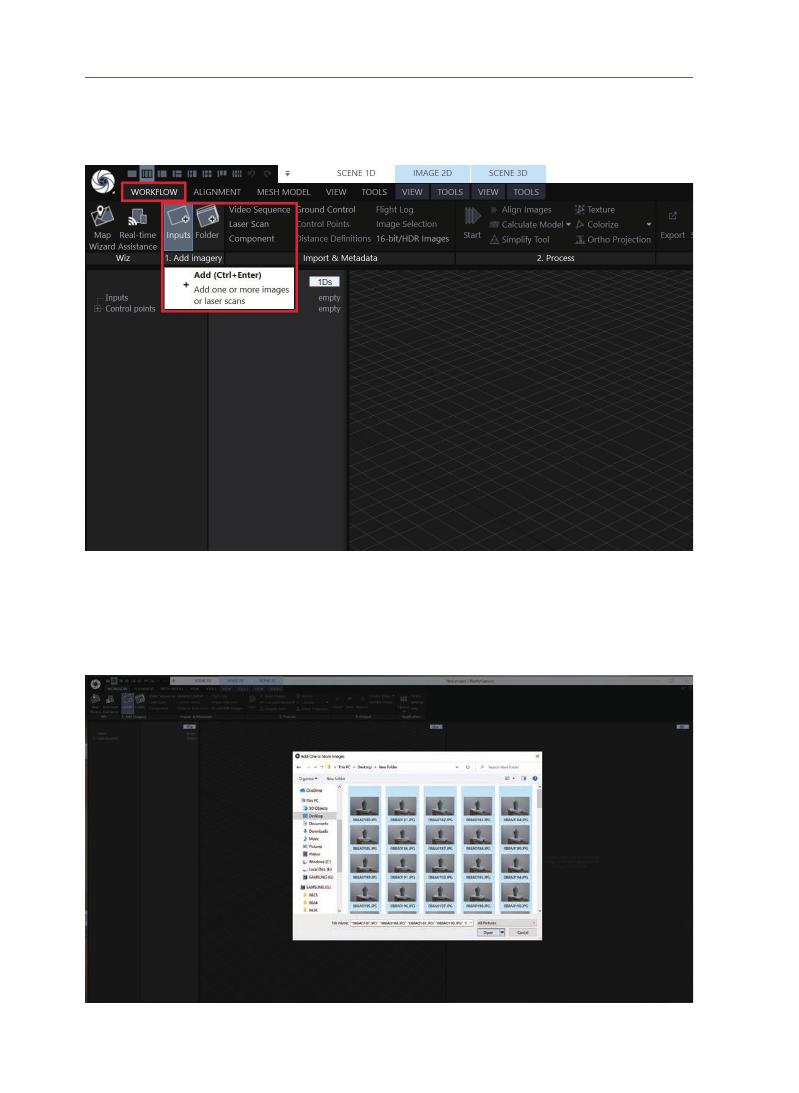

48

왼쪽 상단의 [WORKFLOW] 탭에서 [Inputs]을 클릭하여 사진을 추가한다.

미리 촬영해 놓은 사진 자료가 있는 경로를 선택하여 사진을 추가한다.

<그림 3> 사진 추가

3) 사진 추가

4) 사진 자료 선택

<그림 4> 사진 자료 선택

이

종

욱

49

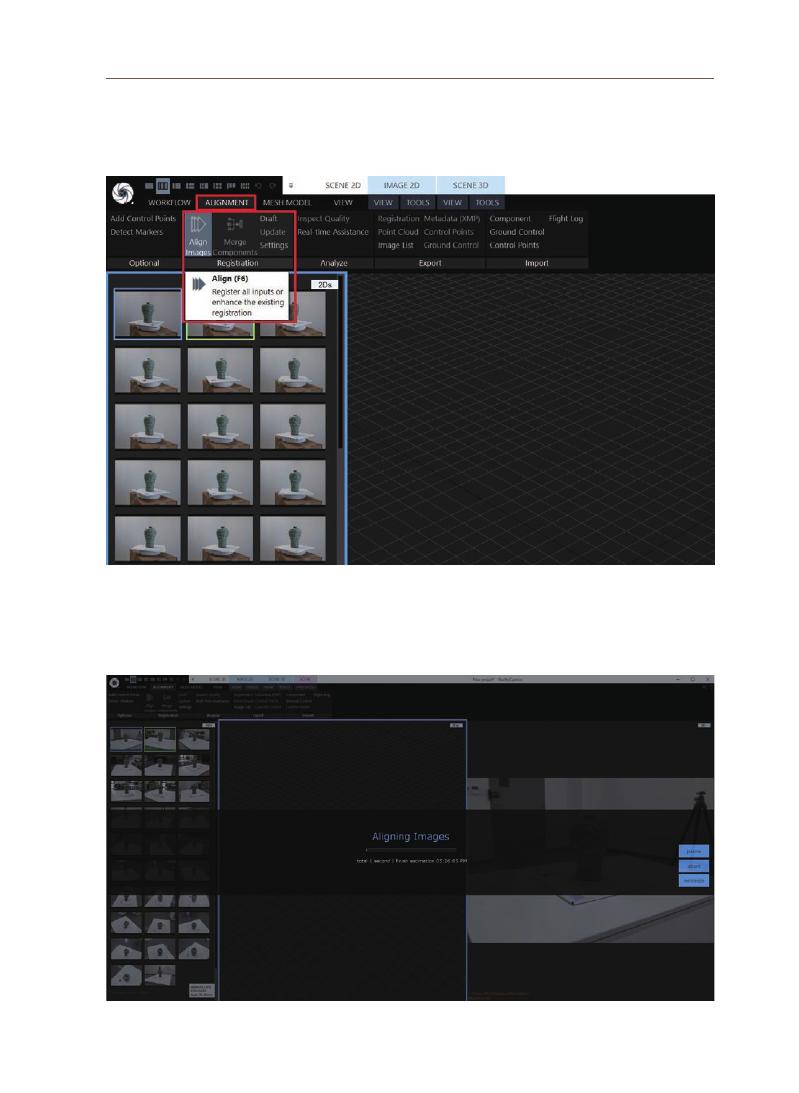

왼쪽 상단의 [ALIGNMENT] 탭에서 [Align Images]를 선택하여 사진을 정합한다. 이 작

업을 통해 불러온 사진 데이터로 포인트 클라우드가 생성된다.

사진이 정합되면 아래와 같이 진행 시간과 완료 시간이 표시된다. 이 작업을 통해 사

진이 정합된다.

5) 사진 정합 실행

6) 사진 정합 진행

<그림 5> Align Images 클릭

<그림 6> 사진 정합

50

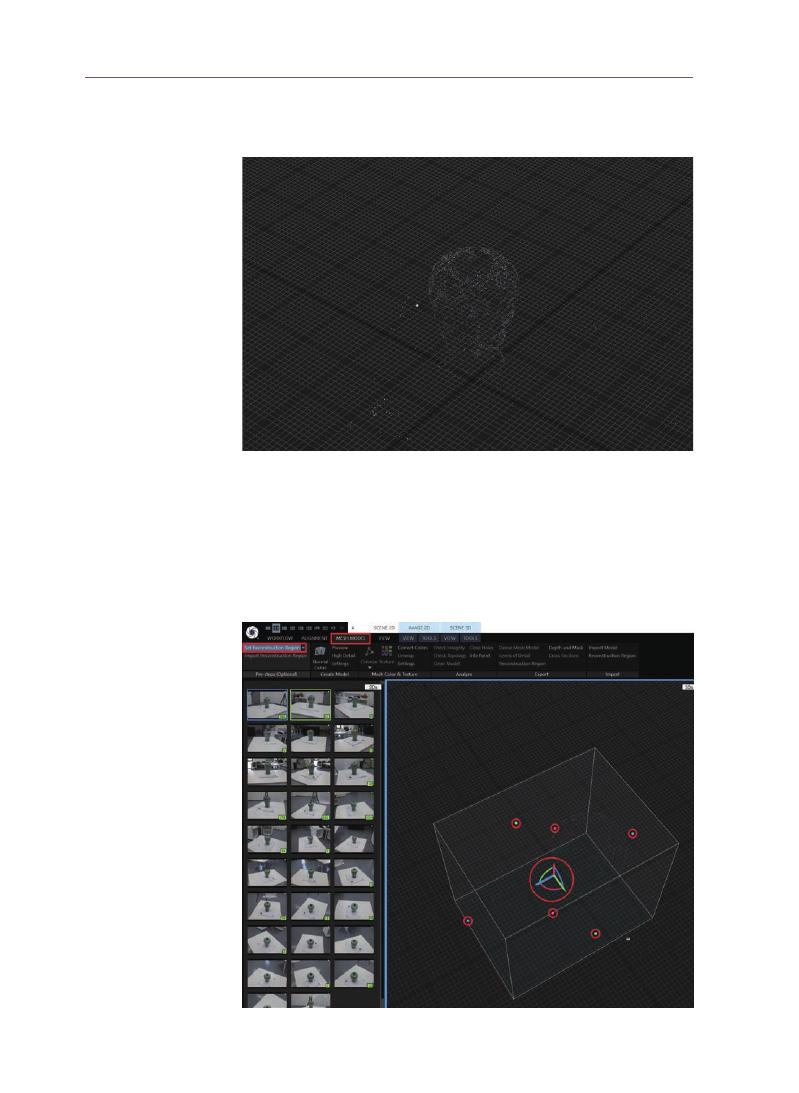

아래의 사진과 같이 포인트 클라우드가 생성된다.

왼쪽 상단의 [MESH MODEL] 탭에서 [Set Reconstruction Region]을 선택하여 모델링 영

역을 선택할 수 있는 박스를 불러온다. 아래 사진과 같이 6개의 작은 접으로 박스의

크기를 설정하고, 가운데 큰 좌표계를 통해 모델을 회전시킬 수 있다. 흰색 박스가 최

종적으로 모델링이 될 영역을 나타낸다.

<그림 7> 생성된 포인트 클라우드

7) 포인트 클라우드 생성

8) 모델링 영역 선택

<그림 8> 모델링 영역 선택

이

종

욱

51

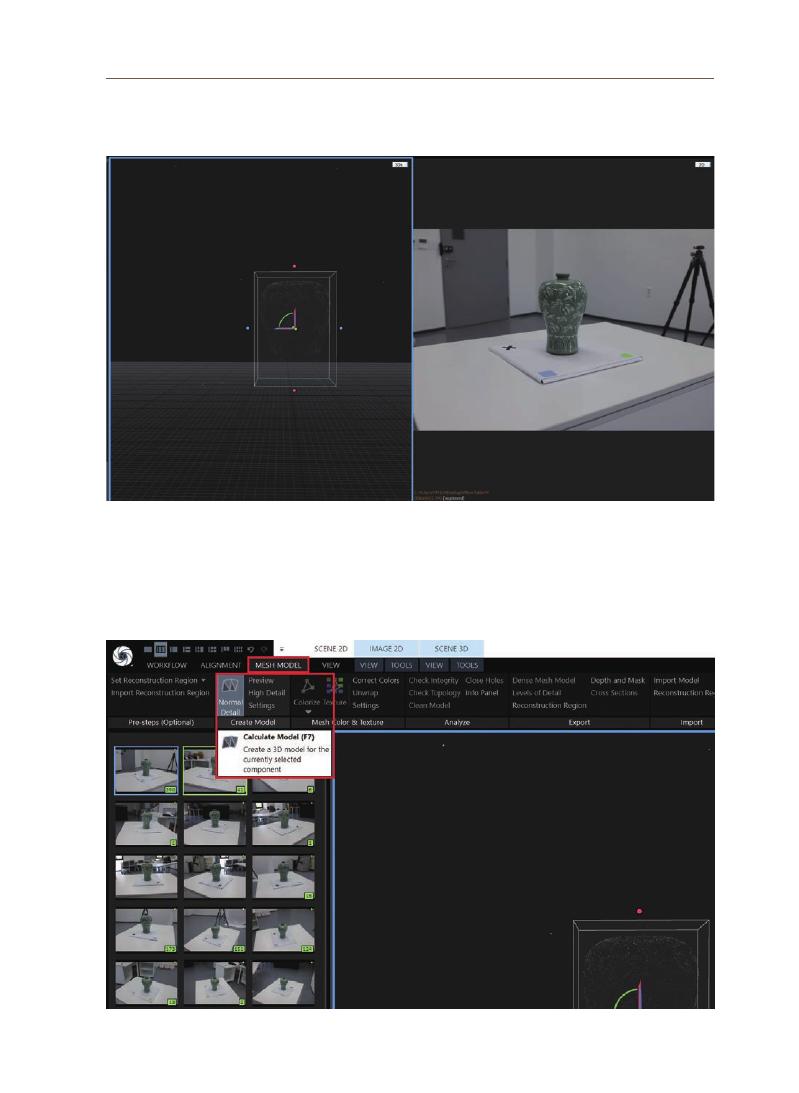

접지면을 정리하면 다음과 같이 유물을 중심으로 한 박스가 형성된다.

왼쪽 상단의 [MESH MODEL] 탭에서 [Normal Detail]을 선택한다. 이 작업을 통해 메

쉬 데이터가 생성된다.

9) 접지면 정리 완료

10) 메쉬 생성 실행

<그림 9> 접지면이 정리된 포인트 클라우드

<그림 10> 접지면이 정리된 포인트 클라우드

52

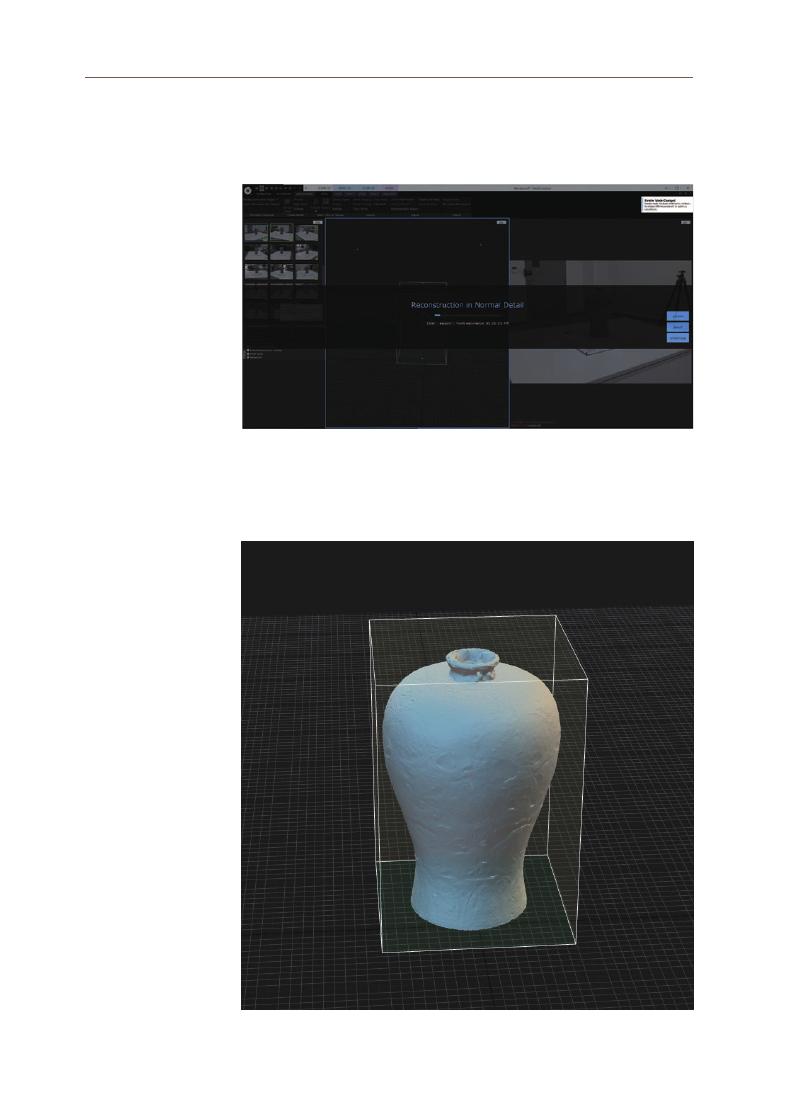

메쉬 생성이 진행되면 아래와 같이 진행 시간과 완료 시간이 표시된다. 이 작업을 통

해 메쉬 데이터가 생성된다.

아래의 그림처럼 텍스쳐가 존재하지 않는 메쉬가 생성된다.

<그림 11> 메쉬 데이터 생성

<그림 12> 생성된 메쉬

11) 메쉬 생성 진행

12) 메쉬 생성

이

종

욱

53

왼쪽 상단의 [MESH MODEL] 탭에서 [Colorize]를 선택합니다. 이 작업을 통해 메쉬에

색채를 입힌다.

메쉬 채색이 진행되면 아래와 같이 진행 시간과 완료 시간이 표시된다.

<그림 13> Colorize 선택

<그림 14> 메쉬 채색 진행

13) 메쉬 채색

14) 메쉬 채색 진행

54

아래의 그림처럼 채색된 메쉬가 생성된다.

왼쪽 상단의 [MESH MODEL] 탭에서 [Texturing]을 선택한다. 이 작업을 통해 색채된

메쉬에 텍스쳐를 매핑한다.

<그림 15> 채색된 메쉬

<그림 16> Texturing 선택

15) 채색된 메쉬 생성

16) 텍스쳐 매핑 실행

이

종

욱

55

텍스쳐 매핑이 진행되면 아래와 같이 진행 시간과 완료 시간이 표시된다. 이 작업을

통해 텍스쳐가 매핑된다.

아래의 그림처럼 텍스쳐가 매핑된 모델이 생성된다.

<그림 17> 텍스쳐 매핑 진행

<그림 18> 텍스쳐가 매핑된 모델

17) 텍스쳐 매핑 진행

18) 텍스쳐가 매핑된 모델

56

왼쪽 상단의 [MESH MODEL] 탭에서 [Dense Mesh Model]을 선택한다. 이 작업을 통

해 만들어진 Mesh와 Texture 데이터가 파일로 추출된다.

모델을 추출할 때 저장할 경로를 선택하고, 포맷을 다음과 같이 설정한다.

Format version

Wavefron obj (*.obj)

Export texture

Yes

Tile Type

UDIM

Testure file format

tif

<그림 19> Dense Mesh Model 선택

<그림 20> 데이터 포맷 설정

19) 모델링 데이터 내보내기

20) 데이터 포맷 설정

이

종

욱

57

선택한 경로로 이동하여, 추출된 파일을 확인한다. tif는 텍스쳐파일이며, obj파일

은 모델링된 메쉬파일이다.

다양한 프로그램을 통해 생성된 데이터를 활용하고 콘텐츠를 제작한다.

<그림 20> 데이터 포맷 설정

<그림 21> 생성된 obj, tif, mtl 파일

21) 생성된 파일 확인

22) 생성된 3D 데이터 활용

<그림 22> 3D 뷰어를 통해 본 3D 청자 상감운학문 매병

58

2. 용어 정리

‐ Aperture(조리개)

: 카메라로 들어오는 빛의 양에 대한 조절 가능한 개방 정도

‐ Image sensor(이미지 센서)

: 광학 영상의 강약과 색채를 감지하여 디지털 영상 데이터로 변환해주는 장치로,

이미지의 저장 및 전송, 재생을 위한 전자부품

‐ ISO

: 국제표준화기구(International Organization for Standardization)에서 정의된 빛의

센서 민감도를 정의한 기준

‐ Macro lens(접사 렌즈)

: 피사체와 렌즈 사이의 초점 거리가 짧아 피사체를 가까이서 담을 수 있는 렌즈 종류

‐ Mesh(메쉬)

: 많은 수의 작은 다각형(일반적으로 삼각형 또는 사각형)을 정의하기 위해 선으로 연결

된 점을 사용하여 표면을 디지털 방식으로 표현하는 방법

‐ Point cloud(포인트 클라우드)

: 피사체의 표면을 나타내는 데 사용되는 3D 좌표계에서 점의 집합

‐ SfM(Structure from Motion)

: 2차원의 이미지와 대상이 움직이면서 발생하는 정보를 파악하여 물체의 3차원적

구조를 구성하는 기술로 사진측량학 기술이 이에 해당

‐ Shutter speed(셔터 속도)

: 카메라 셔터가 열려 있는 시간의 길이

‐ White balance(화이트밸런스)

: 카메라 촬영 시 반사된 빛의 색감을 중립적으로 잡아, 색 균형을 조절하는 프로세스

이

종

욱

59

60

Ahn, JH and Kim, CS (2016) Digital Heritage: 3D recording and utilisation of

heritage. Seoul: Sigmapress.

CHA (2018) Guidelines for constructing cultural heritage 3D scan data.

Daejeon: Cultural Heritage Administration.

CHI (nd) Cultural Heritage Imaging, the USA. Available at:

http://culturalheritageimaging.org/ [accessed 15 June 2021]

CIPA (nd) The International Committee for Documentation of Cultural

Heritage

(

CIPA), Italy. Available at: https://www.

cipaheritagedocumentation.org/join/ [accessed 15 June 2021]

Computing At School and Naace (2014) Computing in the national curriculum

-

A guide for secondary teachers. Bedford: Newnorth.

Choe, JH, Do, JP, Jang, HS, Jeong, JH, Jeong, SC, Lee, SY, and Kim HJ (eds)

Understanding Cultural Properties Management, 3rd edn. Buyeo:

Korean National University of Cultural Heritage.

Cultural Heritage Protection Act 2020 (South Korea). Seoul: MGL.

CyArk (nd) Our Mission, Oakland. Available at: https://www.cyark.org/

[accessed 20 June 2021].

Hamburger Fotospots (nd) GenialerSpickzettelfürFotografen, Germany.

Available at: https://www.hamburger-fotospots.de [accessed 17 July

2021].

Historic England (2017) Photogrammetric Applications for Cultural Heritage.

Swindon: Historic England.

Historic England (2018) 3D Laser Scanning for Heritage, 3rd edn. Swindon:

Historic England.

ICOM Korea (nd) Articles of Association, Seoul. Available at: http://www.\

icomkorea.org/ [accessed 20 June 2021].

ICOMOS (1964) International Charter for the Conservation and Restoration of

Monuments and Sites (The Venice Charter 1964). 31 May 1964, Venice,

Italy.

ICOMOS (1996) Principles for the Recording of Monuments, Groups of

Building and Sites (1996). October 1996, Sofia, Bulgaria.

Jung, EY and Kim, JS (2019) heoretical Bases and Practical Directions of

Technology-Convergence Art Education - Towards Constructing

the System of Educational Program. Korea Institute of Exhibition

Industry Convergence, 37(5).

Kang, KW (2015) The Exploration of the Origin, Transition, Background, and

Identity of STEAM Education. The Journal of the Korean Society for

Gifted and Talented, 14(2).

Kim, BR (2019) [Photographs]. York: Boram Kim.

참고문헌

이

종

욱

61

활용

어플리케이션

Kim, CG (2012) A Basic Study on Feasibility and Legislation of the Introduction

of the Cultural Heritage Manager Qualification System. Daejeon:

Cultural Heritage Administration.

Korea Forestry Promotion Institute (nd) Forest Glossary, Seoul. Available at:

https://www.kofpi.or.kr [accessed 17 July 2021].

Lim, CI (2019) Redirecting the Research and Practice of Educational

Technology for Future Society and Education. Korean Society Of

Educational Technology, 35(2).

Linda, W (2016) Digital Photogrammetry - A Practical Course, 4th edn.

Heidelberg: Springer.

London Charter (2006) London Charter for the Computer-Based

Visualisation of Cultural Heritage, 14 June 2006, London, England.

MoE (2015) Software training operating guidelines. Sejong: Ministry of

Education.

Ruskin, J (1849) The Seven Lamps of Architecture. London: Smith,

Elder & Co.

The Partnership for 21st Century Skills (2009) P21 Framework Definitions.

Hilliard: Partnership for 21st Century Skills.

UNESCO (nd) What is “World Heritage”? France. Available at: http://www.

koreansansa.net/eng/heritage/heritage_0101.do [accessed 26 May

2021].

UNESCO (2001) UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, 2

November 2001, Paris, France.

UNESCO (2003) UNESCO Charter on the Preservation of Digital Heritage. 15

October 2003, Paris, France.

UNESCO (2003) Recommendation concerning the Promotion and Use of

Multilingualism and Universal Access to Cyberspace, 15 October 2003,

Paris, France.

UNESCO (2015) Recommendation concerning the preservation of, and access

to, documentary heritage including in digital form, 17 November 2015,

Paris, France.

3DF Zephyr (Photogrammetry Software)

Reality Capture (Photogrammetry Software)

02

2021 유네스코 석좌 프로그램

연구지원팀 결과보고서

말레이

모스크 건축 중 목조건물의 문화·건축적 보존을 통한 ‘장소감’의 조성:

말레이시아

페라크 주 렝공 체포르 라자 모스크의 사례를 중심으로

아지지

바하우딘, 모드 자키 마맛

도시의

문화·경제적 경쟁력을 위한 문화유산의

지역적

가치 측면에서 지역명의 중요성 조사

에코

누산티

말레이시아

세렘반의 초기 건축도면과 역사적 건축물의

회화기록의

보존과 역사적 연구

쿰

윙 용, 도리스 후이 치 토

페낭

조지타운의 탁월한 보편적 가치:

코로나

19 상황에서의 생존에 관하여

림

요크 무이, 쿠 수엣 링

남인도의

숭배받는 강과 신성한 정착지 형태학의 관계:

남카르나타카

지방의 카베리 강의 사례를 중심으로

모나리자

바드와즈, 수드 쿠마리 지

캄보디아의

전통 옻칠 사용법 연구

바나

리

말레이 모스크 건축 중 목조건물의 문화 ·건축적 보존을 통한 ‘장소감’의 조성:

말레이시아 페라크 주 렝공 체포르 라자 모스크의 사례를 중심으로

모스크 건축에서 ‘신성한 장소’를 조성하기 위해서는 이슬람에 대한 이해가 필요하다. 활동을 위한

공간의 건축에 대한 정보는 코란과 하디스에 잘 나와 있다. 베이트 알라(

Bayt Allah) 또는 신의 집(바이

툴라,

Baitullah)이라고도 알려진 모스크라는 용어는 예배와 종교의 개념과 연결되어 있으며 이 집의

유일한 소유자는 신(알라)이다. 바이툴라의 개념은 메카의 카바(하람모스크)와 예루살렘의 알아크사 모

스크가 이슬람 건축에서 최초로 전세계적 영향을 끼친 것임을 확인시켜준다.(

Othman, 2015). 카바는

15세기 이상 지속된 전 세계 무슬림의 타우히드(알라의

유일성에 대한 믿음)를 위한 키블라(카바를 향

한

기도의 방향)가 되었다. 그것은 삶과 내세의 전체를 아우르고 극복한다는 보편적인 개념을 가지고 있

다(

Bakar, 2008). 의례에 따라 자신을 정화하는 형태로 카바를 향해 기도하는 것은 수피즘만의 미묘한

특징 중 하나이다. 모든 성소는 ‘장소감’에 대한 이해를 요구한다. 르 레페브레의 ‘생각하는’, ‘지각된’, ‘살

아있는’ 공간들에 대한 3요소 이론에 따르면 말레이시아 모스크 건축의 ‘장소감’이 구축될 수 있으며 이

에 따라 ‘신성한 장소’가 조성될 수 있음이 확실시 될 수 있다. 모스크에 내재된 문화 및 건축 유산은 현

지 전통과 모스크 건축을 기반으로 하는 ‘신성한 장소’의 조성을 강화하며, 이는 모스크 건축 구성 요소

를 통해 더욱 증대될 수 있다. 이 연구의 주요 상호 관련 요소는 사원 건축, ‘장소 감각’의 이론적 틀, ‘신성

한 장소’의 조성, 주로 말레이 문화에서 드러나는 체포르 라자 모스크(말레이시아

페라크 주 렝공 위치)의

건축·문화유산과 목재건축이다. 모스크는 이슬람에서 중요하고 신성한 상징이다. 보통의 모스크 건축의

유형 분류 체계는 건축·문화유산을 단순하고도 강력하게 보여준다. 이 모스크는 400여 년 전, 즉 ‘수피

즘‘의 가르침이 시작되었다고 알려진 시기에 지어졌다. 건축 규모와 현지화된 목재 건축의 전통적인 이

미지, 혼합적인 동화 또는 힌두-불교 혼합주의 및 관용의 가치에서 단순함을 보여주고 누산타라가 말레

이와 자바 건축 스타일과 문화유산을 혼합하며 만들어졌다. 이 연구는 건축 문서 분석에 의해 뒷받침되

는 현상학적 및 사례 연구 접근의 질적 방법을 사용한다. 궁극적으로 체포르 라자 모스크 건축의 ‘장소

감’은 다양한 문화적 영향과 건축적 요소를 통해 확립되었다. 특히 전통 건축에서 신성한 장소의 풍부

한 문화적 가치와 의미는 공동체가 장소의 정체성을 형성하게끔 한다. 촉각적 경험은 목욕물이나 기도

용 매트에 살을 맞대는 것과 같은 ‘성스러운 장소’의 촉각적 요소의 존재로 정의된다. 그 기준을 충족시키

기 위해 촉각적 요소는 만지기 쉬우며, 만짐으로써 초월에 참여하여 믿음의 체험을 완성하였다. 후각을

통해 느낄 수 있는 향에 관한 요소도 성지를 경험하는 데 기여한다. 건축 자재의 특성에는 장소를 특징

아지지 바하우딘 말레이시아 세인스대학교 교수 겸 강사

모드 자키 마맛 말레이시아 세인스대학교 전임강사

2021 유네스코 석좌 프로그램 연구지원팀 결과보고서

01

65

짓는 고유한 냄새도 포함된다. 소리의 측면에서 각각의 신성한 공간은 다른 정도의 침묵과 메아리를 가

진다. 기도/아단과 코란 암송에 대한 부름에서 볼 수 있듯이, 청각은 장소와 최고 존재와의 연결을 생성

한다고 믿어진다. 신성한 구조물의 디자인과 장식은 장소 감각을 조성하고 숭배자들을 종교적 이상으로

이끌고자 한다. 건물 장식품, 서예, 키블라 나침반, 메카 및 기타 신성한 도시의 카바의 이미지도 장소 인

공물로 기능했으며, 이는 시각적 알림이자 장소에 대한 물리적 연결을 제공하고 공고히 한다. 이 모스크

에서 대부분의 세부 양식은 조각과 지붕 처마 및 지붕 세부 사항과 같은 건축 구성 요소에 나타나는 말

레이 사람들의 과거 종교적 신념에서 파생된다. 따라서 신성한 장소는 서로 상호 작용하고 융합하여 장

소 감각을 형성하는 여러 차원의 감각적 경험을 포함한다고 결론지을 수 있다(

Gojnik & Gojnik, 2019a;

Mazumdar & Mazumdar, 2004; Pallasmaa, 2012). 게다가, 모스크는 종교 기관으로서 사회적 유

대 플랫폼으로 기능하기 위해 지어졌다. 따라서 공동 모스크의 개념은 이슬람 발전 초기부터 발달해 왔

다. 다시 말해 모스크는 일상적인 종교 활동뿐만 아니라 지역 사회의 사교를 행하는 데 탁월한 공간이다

(

Jaffar Harun & Abdullah, 2020; Gutiérrez, 2018). 이슬람 교리에 기초한 모스크 건축의 ‘장소 감

각’은 모스크를 수용하는 건축 양식과 구성 요소 및 문화적 요소의 열린 공간을 통해 숭배자들에게 ‘신

성한 장소’의 경험을 제공한다. 이것은 모스크가 위치한 주변 환경에서 알 수 있듯이 지역 사회 및 환경

교육 측면에서 이슬람 교리에 의해 더욱 강화된다. 체포르 라자 모스크는 ‘장소감’의 확립에 대한 새로운

지식에서 튀지 않는 외형을 보였음에도 불구하고 ‘신성한 장소’의 창조의 전형이라고 할 수 있다.

The ‘Sense of Place’ Creation through Cultural and Architectural Preservation of Timber

Construction of Malay Mosque Architecture Case Study:

Chepor Raja Mosque, Lenggong, Perak, Malaysia

Azizi Bahauddin Professor and Lecturer, Universiti Sains Malaysia

Mohd Jaki Mamat Senior Lecturer, Universiti Sains Malaysia

도시의 문화·경제적 경쟁력을 위한

문화유산의 지역적 가치 측면에서 지역명의 중요성 조사

1. 서론

“문화유산으로서의 지명”, 즉 지명연구(

toponym)는 국가 문화의 일부라는 점에서 중요하다. 지명은

장소에 대한 인간의 인상과 분리될 수 없는 지역 문화의 한 형태이다. 장소에 이름을 붙인다는 개념은 언

어, 문화 및 그 장소에 대한 인간의 생각이나 인상 간의 관계의 한 형태이다. 지리적 조건, 환경, 언어적

다양성 및 지역 역사(사건)는 장소의 지명을 탐색함으로써 파악될 수 있다. 실제로 행정 여건이 불안정

한 일부 국가에서는 지명이 각 지방의 지정학을 강화하는 명물 같은 요소가 됐다. 이러한 것들이 지명을

더 연구해야 할 흥미로운 대상으로 만든다(

Segara, 2021).

2. 연구사례로서 수라카르타

본 연구의 연구사례로 인도네시아 중부 자바의 수라카르타를 선택한 이유는 2020 한국전통문화

대학교 유네스코 석좌 프로그램 연구지원사업을 통해 진행하였던 연구 <고도의 역사적 도심에서 지역

사회 기반 관리를 위한 “지역 역사 도시 경관” 도구의 형성 – 인도네시아 세마랑과 솔로 사례를 중심으로

>의 연장선이다.

3. 연구 방법론

본 연구에서는 근거 이론을 사용하여 지역사회 사람들과 지명 장소 간의 관계를 파악하고자 한

다. 근거 이론 연구는 어떠한 맥락에서 발생하는 현상에 대해 이론을 형성하고자 한다(

Creswell, 2013,

Pigeon and Henwood, 2003). 근거 이론의 목적은 관련된 사람들의 일상적인 경험을 설명하는 것이

다. 그러나 해당 현상이 경험되는 다른 상황에 적용하려면 충분히 추상적이고 포괄적이기도 해야 한다

(

Strauss & Corbin, 1990). 근거이론은 문헌검토를 시작으로 기존 이론과의 비교를 통해 맥락에서 이

론을 구체화한다.

4. 연구결과 및 논의

지명이나 지명에 대한 지리적 해석을 확정짓기 위해서는 다양한 유형의 모호성을 해결해야 한다.

장소의 이름은 일반적으로 목록과 데이터 테이블에 나타난다. 일반적으로 저자들은 문맥에서 개별 지명

에코 누산티 인도네시아 세마랑 1945 8월 17일 대학교 전임강사

2021 유네스코 석좌 프로그램 연구지원팀 결과보고서

02

67

Investigating the Significance of Toponym to the Outstanding Local Values of

Heritage Places for the City's Cultural and Economic Competitiveness

Eko Nursanty Lecturer, University of 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, Indonesia

의 의미가 분명할 것으로 전제하기 때문에 지명에 대한 수식어구(예:

지자체의 단위명)를 생략하는 경우

가 많다. 우리는 베이지안(

Bayesian) 추론을 사용하여 장소 이름을 포함하는 목록이나 테이블에 범주

를 할당한 다음 가장 가능성이 높은 범주 할당을 기반으로 개별 지명을 해석하는 ‘지명 명확화(지명

해

석이라고도

함)’를 위한 새로운 기술을 제시하였다. 카테고리는 장소 유형(예: 도시, 수도, 강 등), 지자체

및 중요 요소(예:

인구별)의 세 가지 직교 차원에 따른 계층 구조의 노드이다(Adelfio, 2013).

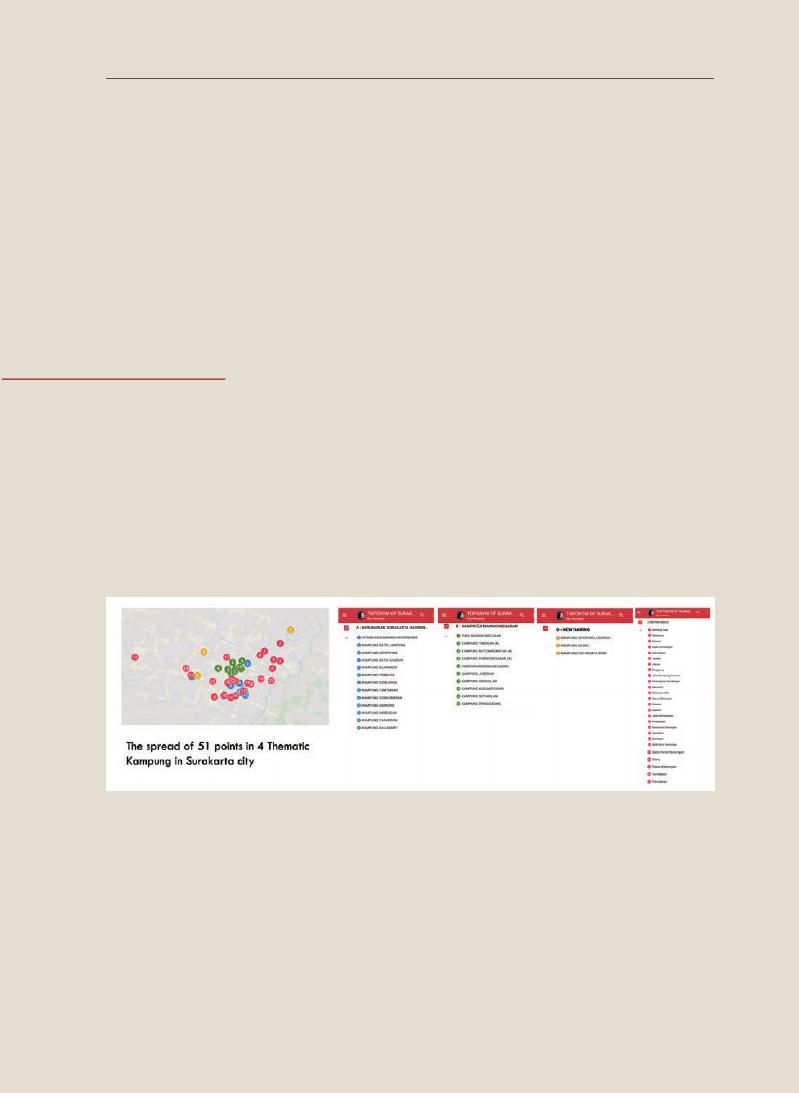

수라카르타의 대중적으로 잘 알려진 장소는 현재 51개의 주제별 마을이 지배하고 있으며, 4개의

주요 구조, 즉 카수나난 유적 지역의 7개 마을, 망쿠네가란 유적 지역의 5개 마을, 카수나난과 망쿠네가

란 지역 외곽의 개발도상지역인 3개 마을로 이루어져 있다.

5. 결론

창조적인 장소 또는 도시의 필수 요소는 첫째, 많은 사람들이 인식하는 장소의 가치와 고유성, 둘째,

한 세대에서 다음 세대로 커뮤니티에 영감을 주는 메시지를 전달하는 촉매자의 탁월한 정신과 능력, 셋

째, 경쟁력을 유지하고 장기적으로 지역 경제를 성장시킬 수 있는 우수한 창의적 생산성이다. 이러한 요

소들 간의 시너지는 귀중한 유산으로 보존, 육성 및 개발될 수 있는 “뛰어난 지역적 가치”에 내재되어 있

다. 유산 도시의 지명은 과거 도시 발전에 영향을 미친 메시지를 포착하여 도시의 고유성을 미래 경쟁력

으로 육성한다.

말레이시아 세렘반의 초기 건축도면과

역사적 건축물의 회화기록의 보존과 역사적 연구

건축 보존 작업에서 건물의 초기 기록은 원래의 설계, 건물 요소의 진정성 및 건물의 변형 또는 변

경 시기를 알기 위한 필수 참고 자료이다. 이러한 초기 기록은 건축 도면, 사진 및 기타 회화 기록의 형태

로 존재할 수 있다. 시각적 기록은 건축 작업에 직접적으로 유용하기 때문이다. 그럼에도 불구하고 말레

이시아를 포함한 많은 개발도상지역들은 유산 건물에 대한 적절하고 완전한 기록 보관소를 보유하고 있

지 않다. 초기 건축 도면은 탈식민 도시의 귀중한 유물이 될 수 있다. 세렘반에 대한 진지한 보존 작업을

접하는 것은 여전히 흔하지 않은 일이다.

이 연구는 건축 보존 작업의 참고 자료로 말레이시아 세렘반의 문화 유산 건물의 초기 건축 도면과

도화 기록에 대한 역사적 연구를 보존, 디지털 아카이브 및 수행하는 것을 목표로 한다. 목적은 (

1) 초기

건축 도면과 도화 기록의 복원 및 디지털화에 적합한 기술을 찾고 (

2) 기록의 연도를 식별하고 기록 및

건물의 역사를 이해하기 위한 역사적 연구를 수행하는 것이다. 본 연구의 복원을 위한 주요 연구 대상은

종이 형태의 건축 도면이다.

이 연구는 가용성과 접근성을 바탕으로 영국 식민지 시대의 세렘반에 있는 대규모 기차역 부지의

대지 평면도를 나타내는 두 개의 긴 두루마리 건축 도면을 활용하였다. 대지 평면도는 상부와 하부로 구

성되어 있고, 두 도면은 복원 전 각각 403.4cm(길이)ⅹ75.5cm(상단

폭) 및 380.1cm(길이)ⅹ76.3cm(하

단

폭)로 측정되었으며 물리적으로 함께 배치할 때 하나의 전체 대지 평면도가 된다. 몇몇 부분의 구성은

영국의 초기 지도 제작과 유사하며 기차역 부지의 세부 사항이 포함되어 있다고 할 수 있다.

종이의 성질은 약하기 때문에 문화유산의 운반체로서 종이는 역사와 시간의 흐름 속에서 필연적으

로 노화와 각종 훼손 문제에 직면할 수 밖에 없다. 지류복원의 의미는 지류문서의 본래 모습을 복원하고

귀중한 정보를 얻는 것이다. 본 연구에 사용된 건축 도면을 검토한 결과, 세렘반 기차역 부지 도면은 물

얼룩, 주름, 접힘, 변형, 균열, 불완전성, 접착, 변색 및 흐릿한 글씨 등 다양한 종이 질병에 노출되었을 가

능성이 발견되었다. 종잇장의 복원 기술에 대한 사례 연구를 기반으로 산성배접지 및 접착제 잔류물을

청소 및 제거하는 작업과 종이의 구조를 덧대고 강화하고 안정화하는 등의 수작업이 결합된 기술을 사

용하여 세렘반 기차역 부지 도면을 복원할 것을 제안하고자 한다. 그러나 코로나 대유행으로 인한 도시

봉쇄와 기타 문제로 인해 도면의 실제 복원 및 디지털화는 추후 진행될 예정이다.

역사적 연구에 따르면 세렘반 기차역은 1891년에 개통된 말레이시아 네그리 샘비란의 세렘반과

포트딕슨을 연결하는 숭게이 우종 철도의 역으로 처음 건설되었다. 숭게이 우종 철도는 말레이시아의 3

쿰 윙 용 KW YONG 건축사무소 대표,

말레이시아 공과대학교 말레이시아-일본 국제기술연구소 재난대비방재센터 준회원

도리스 후이 치 토 말레이시아 공과대학교 건축환경측량학부 전임강사,

말레이시아-일본 국제기술연구소 재난대비방재센터 정회원

2021 유네스코 석좌 프로그램 연구지원팀 결과보고서

03

69

Preservation and Historical Study of Early Architectural Drawings and Pictorial Records

of Heritage Buildings in Seremban, Malaysia

Kum Weng Yong Principal Architect and Conservator, KW Yong Architect, Seremban,

Malaysia Associate Member, Disaster Preparedness and Prevention Centre,

Malaysia-Japan International Institute of Technology,

Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia

Doris Hooi Chyee Toe Senior Lecturer, Faculty of Built Environment and Surveying,

Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia Member,

Disaster Preparedness and Prevention Centre, Malaysia-Japan International

Institute of Technology, Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia

대 철도 노선 중 하나이며, 현재까지도 그 전체가 비교적 원형에 가깝게 남아 있다. 그것은 민간 회사가

소유하고 운영하는 영국령 말라야의 유일한 철도 노선이었고 수도는 모두 런던에 가입했습니다. 거의 모

든 가입자가 한번씩은 말라카 해협에 관심을 보였다. 이는 영국 식민지 시대에 대규모 경제가 도입되었

을 때 해상 무역로를 통한 초기 상품 운송에서 세렘반 기차역을 비롯한 숭게이 우종 철도의 중추적 전망

과 위치를 반영한 것이다. 거의 모든 철도 부서가 있는 세렘반의 대형 기차역 부지는 그 중요성을 더욱

강조한다. 1903년에는 말라야의 철도가 페낭에서 세렘반까지 연결되었다. 이로서 세렘반 역의 수용 규

모가 확장되었고 해당 역은 본 연구에서 사용된 세렘반 기차역 부지 도면에 표시된 지역으로 이전되었

다. 1903년에 지어진 세렘반 기차역은 현재까지 사용되고 있다.

본 연구에서는 세렘반 기차역 부지의 형태학적 변화를 연구하였다. 1893~1896년의 세렘반 마을

의 초기 지도 분석은 이 마을의 초기 도시화 과정에서 철도의 중요한 역할을 보여준다. 세렘반 지역의 역

사는 철도의 역사와 분리될 수 없다. 1920년에서 1953년 사이에 현장의 철도 시설 개발이 전반적으로

증가했고, 특히 현장에서 볼 수 있는 철도 트랙, 건물 및 기타 시설의 양으로 미루어 보아 개발은 1950

년대에 최고조에 달했을 것이다. 1893년부터 2016년까지의 세렘반 지역의 다른 초기 지도와 비교할

때, 이 일련의 대지 평면도는 철도 트랙 및 시설의 조직 패턴, 2차원 빌딩 블록 계획 및 블록 번호 또는 임

차인 이름, 토지 및 건물 활용 양상 측면에서 세렘반 기차역 부지의 가장 세부적인 사항들까지 제공한다.

이는 부지계획도면이 과거의 철도 관련 활동과 기능의 할당과 분포를 이해하기 위한 역사적 정보의 귀

중한 원천이며 보존할 가치가 있음을 의미한다.

세렘반 기차역 부지 평면도에서 두 군데의 구역계획 도면에는 날짜가 표시되지 않았다. 유적지의

역사적 연구와 형태학적 변화를 바탕으로는 1936년에서 1951년 사이에 제작된 것으로 추정된다. 이

역사적 연구는 1891년 이래로 주석, 고무 등의 상품을 운송하기 위해 포트딕슨을 경유하여 세렘반까지

이어지는 해상 무역로를 연결하는 이 지역의 중요한 유산적 가치를 강조하였다. 따라서 이 지역은 세렘

반의 경제, 운동 및 사회의 핵심이었다. 본 연구의 세렘반 기차역 부지의 포괄적인 개발과 대지 평면도에

포함된 세부 사항으로 인해 이 지역은 영국 식민지 시대의 기차역 부지의 중요한 보편적 가치를 나타낼

수 있었다. 이 사이트는 비어 있음에도 불구하고 여전히 원형이 많이 유지되어 있기 때문에 이 보물과도

같은 세렘반 지역와 말레이시아 철도 유산을 보존할 수 있는 절호의 기회를 제공한다.

페낭 조지타운의 탁월한 보편적 가치: 코로나 19 상황에서의 생존에 관하여

조지 타운은 말라카와 함께 두 곳 모두 뛰어난 보편적 가치(

OUV)의 기준 (ii), (iii), (iv)를 충족하여

2008년에 세계유산으로 등재되었다. 기준 (ii)와 (iii)은 조지타운의 살아있는 유산과 매우 밀접한 관련

이 있는 한편 기준 (iv)는 동남아시아 특유의 조지타운의 독특한 타운하우스와 숍하우스의 앙상블로 인

해 충족되었다. 2020년에 이들이 가진 OUV, 특히 기준 (ii) 및 (iii)은 코로나19바이러스 대유행의 형태로

예상치 못한 새 위협에 직면하였다. 말레이시아 정부가 코로나19바이러스의 확산을 통제하기 위해 부

과한 조치 중에는 필수 서비스를 제외한 모든 활동에 대한 부분적 폐쇄인 이동 통제 명령(

MCO)이 포함

되었는데, 이는 조지타운의 OUV에 큰 영향을 미쳤다. 현재의 우려와 더 큰 문제는 현 변화의 긴장과 함

께 코로나 대유행 속에서 조지 타운의 문화유산이 얼마나 회복력 있고 보호되고 있는지 헤아리는 것이

다. 따라서 본 연구는 코로나 대유행이 조지타운 세계유산(

GTWHS)의 세 가지 OUV (ii, iii, iv)의 회복력

에 어떤 영향을 미쳤는지 조사하는 동시에 팬데믹의 존재로 발생한 중요한 연구 격차를 메우는 것을 목

표로 한다.

연구의 목적은 첫째, Covid-19 전염병 동안 GTWHS의 OUV를 보호하는 데 있어 관리자의 생존

기술과 탄력성을 확립하고 둘째, 관리자가 직면한 문제와 어려움을 파악하고 셋째, 팬데믹 기간 동안

GTWHS의 OUV를 보호하기 위한 탄력적인 정책을 형성하여 다른 세계 유산 지역의 사례로도 활용될

수 있는 솔루션과 전략을 결정하기 위함이다.

본 연구는 설문조사(정량적

방법)와 면접조사(정성적 방법)의 방법을 사용하였다. MCO에 의한 제

약이 있어 구글 폼을 통한 온라인 설문 조사, 온라인 주요 정보 제공자 인터뷰 및 포커스 그룹 및 대면 설

문 조사의 세 가지 방식으로 기본 데이터를 수집하였다. 두 설문 조사의 총 응답자는 207명(

N=207)이

며 10명의 핵심 정보 제공자를 대상으로 인터뷰를 진행했다. 설문 응답자의 구성은 전통적 산업 종사자

가 37%, 학생이 17%, 문화유산 관련 신사업 종사자가 15%, 비유산 관련 종사자가 14%, 학자가 10%

였고 소수로는 퇴직자(

4%), 정부 기관(2%) 및 예술 및 문화 단체(1%) 관계자가 뒤를 이었다.

기준 (ii)과 관련해서, 대다수(

72%)가 고객/매출의 심각한 감소가 전통적 산업의 생존을 위협한다

고 밝혔고, 응답자 중 69%는 장기간 MCO로 인해 전통적인 산업이 무너질 위험이 있음을 말했다. 그 뒤

를 이어 기존 산업이 손실을 입었지만 여전히 생존할 수는 있으며(

64%), 폐쇄 기간 동안 온라인 플랫폼

을 사용하는 것이 기존 사업을 유지하기에는 불충분하다는 의견(

45%)이 뒤따랐다. 기준 (iii)에 관해서

림 요크 무이 말레이시아 세인스대학교 주택건축계획대 부교수

쿠 수엣 링 말레이시아 세인스대학교 사회과학대 부교수

2021 유네스코 석좌 프로그램 연구지원팀 결과보고서

04

71

Outstanding Universal Value of George Town, Penang: Surviving Covid-19

Lim Yoke Mui Associate Professor, School of Housing, Building and Planning, Universiti Sains Malaysia

Khoo Suet Leng Associate Professor, School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia

는 문화 및 유산 관광의 손실이 가장 큰 영향을 미쳤으며(

58%) ‘송콕’(말레이인이 착용하는 전통 모자) 제

작자와 같은 전통 상인/장인의 사업 감소가 산업 소멸과 같은 위험으로 이어질 수 있다고 하였다(

56%).

기도 도구와 음식과 같은 종교 사업도 부정적인 영향을 받지만 그러한 사업은 살아남을 것입니다(

46%).

같은 비율의 응답자(

46%)는 전통적인 기도와 의식들이 단계적으로 사라지고 소멸할 수 있다고 생각한

다. 응답자의 36%는 코로나19로 발생한 제한으로 인해 기도 의식에 연관된 산업이 사라질 것이라고

생각하고 13%만이 영향이 전혀 없다고 생각했다. 기준 (iv)의 경우 응답자의 57%는 코로나19의 영향

으로 인해 관리가 보류된 유산 건축물들을 복구하고자 하는 의사가 있음을 드러냈고 건물의 정기 유지

관리가 지연되면 유산 건물이 악화될 수 있다고 밝혔다(

53%). 응답자들은 또 다른 주요 영향으로는 유

산에 대한 투자/수요가 감소했으며(

53%), 그 다음으로 코로나19의 영향으로 인해 보전을 위한 자금/후

원의 우선 순위가 낮아졌다(

52%)는 점을 지적했다.

설문에서는 코로나 19가 조지타운의 OUV에 미친 영향의 규모를 측정하기 위해 리커트 척도 5점

체계를 사용했다. 설문에 따르면 세 가지 기준에 대한 영향의 규모는 주로 '큰 영향' 범주에 속하며 기준

(ii)는 52%의 가장 높은 비율로 ‘큰 영향’을 받았다고 조사되었으며 기준 (iii)은 37%, 기준 (iv)은 32%

라는 응답 결과가 있었다. 이것은 전략과 개입이 기준 (ii)와 (iii)에 더 집중되어야 함을 시사한다. 설문 조

사의 마지막에서 응답자들은 산업 전반, 각 기업체 또는 지역 사회가 팬데믹에 어떻게 적응하고 시간이

지남에 따라 회복력을 가질 수 있는지 예측을 구하는 질문을 받았습니다. 회복력 및 지속 가능성 기준은

다음과 같은 7가지 범주로 구성되었다. i) 새로운 비즈니스 모델 ii) 새로운 디지털 형식 iii) 디지털 접근성

iv) 정부 개입 v) 사업 방향 수정 vi) 다른 당사자와의 협력 및 vii) 기타. 이 7개 범주 각각에 대해 평균 판

독값을 표로 작성했으며 설문 조사에서 "새로운 비즈니스 모델"이 가장 높은 수치를 나타내는 것으로 드

러났다. 이는 표준 운영 절차(

SOP)가 이제 일상적인 비즈니스 활동의 일부로 받아들여지고 있음을 나

타낸다. 두 번째로 높은 수치는 '디지털 접근성' 범주에 대한 것입니다. 디지털 및 온라인 플랫폼/형식으

로 비즈니스를 마이그레이션하는 것은 실행 가능한 즉각적인 또는 좀 더 장기적 솔루션이 될 수 있지만

IT 기술의 준비와 효율성의 실태는 완전히 디지털화된 비즈니스에서 장애물과 같은 수준이라고 강조되

었다. 세 번째로 높은 수치를 갖는 ‘정부 개입’ 범주는 다음과 같은 세 가지 회복력 및 지속 가능성 기준이

있다. (i) 더 많은 정부 개입 필요성(재정

지원, 훈련), (ii) 지역사회에 대한 더 많은 정부 개입 필요성, (iii)

정부/민간 부문에 의한 자금 할당을 위한 새로운 기준 채택이다. 정부가 코로나 19의 영향을 받는 기업

을 지원하기 위해 개입했지만 많은 정보 제공자들은 정부가 지금보다 더 많은 일을 하고 지원할 수 있다

고 생각했다. 조사 결과는 또한 영향을 받는 지역 상인과 지역 사회를 지원하는 데 있어 민간 부문의 참

여가 사전 예방적인 역할을 할 필요가 있음을 강조했다. ‘사업 방향 수정’ 범주는 다른 모든 기준과 비교

하여 가장 낮은 수치인 70을 기록했으며, 이는 GTWHS의 관계자들이 사업 규모를 축소하거나 다른 사

업 영역으로 다각화하거나 기술을 재조정하거나 도구를 재조정할 의향이 없음을 시사했다.

기존 전략과 관련하여 조지타운 세계유산 법인(

GTWHI)은 페낭 주 정부로부터 1,000,000링깃

(

RM)의 자금을 배정받아 "뉴 노멀의 조지 타운"이라는 프로그램을 구현하여 코로나 대유행 상황에서

GTWHS의 OUV를 보호하는 데 있어 지속 가능성과 탄력성을 육성했다. 그러나 기준 (iii)에 대한 지원

은 매우 고무적이지만, 지원 범위가 여전히 매우 낮은 기준 (ii) 및 (iv)에 대해서는 동일하게 말할 수 없다.

따라서 본 연구를 통해 조지타운의 OUV의 속성을 보존하기 위한 4가지 실행 가능한 전략과 솔루션을

식별하고 제안하고자 한다.

첫째, 팬데믹은 디지털 비즈니스 플랫폼으로의 전환을 요구하는 동시에 이를 가속화했다. 정부는

대부분의 전통적인 산업이 온라인 비즈니스 플랫폼으로 마이그레이션하고 이후에 이러한 플랫폼을 관

리할 수 있는 기술적 노하우가 부족함을 수용해야 한다. 따라서 GTWHS에서 해당 산업과 문화유산 종

사자의 요구를 충족하는 공통 플랫폼이 있어야 한다. 둘째, 이러한 기업/관리자가 온라인 사업을 구현할

뿐만 아니라 원활하게 관리하고 실행할 수 있도록 교육이 대대적으로 시행해야 한다. 장기적으로 교육

은 GTWHS의 OUV를 유지하기 위한 역량 구축의 일부를 형성해야 한다. 셋째, 숙련과 공구 사용의 재교

육이 매우 어려운 산업에 대해 유산 경제의 지속 가능성이 외국인/외부관광객에게만 의존하는 것이 아

니라 국내 시장과 지역 인구를 통해 유지되므로 정부는 내국인을 대상으로 문화유산상품의 르네상스

(재부흥)을 도모할 수 있다. 넷째, 세금 환급의 시행은 인센티브적인 단기 해결책이 될 것이다.

결론적으로, 본 연구는 전세계 곳곳과 마찬가지로 GTWHS도 팬데믹의 파괴적인 영향을 피할 수 없

음을 확인했다. GTWHS가 더 걱정하는 것은 도시의 OUV에 미치는 영향이다. GTWHS에서 OUV의 관

계자들이 직면한 문제에는 디지털 산업 창출 및 관리에 대한 지식 부족, 관광 수입 손실, 종교 축제와 같

은 무형 유산 활동에 대한 제한, 유산 재정 악화 등이 있다. 일부 종사자들은 온라인 플랫폼으로 마이그

2021 유네스코 석좌 프로그램 연구지원팀 결과보고서

04

73

레이션하여 살아남았지만 일부는 온라인 사업을 시행할 수 없는 경우인 상태이기도 하다. 따라서 복원

력 구축의 기본이 되는 복원력 전략과 솔루션은 피상적이거나 일회성 지원이 되어서는 안 된다. 이러한

지원은 코로나19의 영향에 대한 단기적 유예를 제공할 뿐이기 때문에 장기적으로 지속 가능성과 회복

력을 구축하려면 유산 관계자들의 역량 구축 측면에서 여러 전략들이 후속적으로 개입되어야 한다.

남인도의 숭배받는 강과 신성한 정착지 형태학의 관계:

남카르나타카 지방의 카베리 강의 사례를 중심으로

카베리 강은 많은 사람들에게 ‘남쪽의 갠지스’인 ‘닥신 간가’로 간주되며 고대 타밀 문학에서 숭배되

고 있다. 카베리 강은 신의 선물로 존경받으며, 사람들은 강이 신성한 기원을 가지고 있다 믿는다. 수많은

민속 구전 전통을 살펴보면 카베리 주변 문화들이 오랜 세월에 걸쳐 카베리 강이 수많은 사람들에게 번

영과 구원의 선물을 수여했다고 굳게 믿고 있음을 엿볼 수 있다. 카베리를 따라 형성된 정착지와 문화는

매우 신성하고 세속적인 의미를 지닌 장소이다.

카베리의 문화적 경관은 그 과정에 걸쳐 많은 문화적, 신화적 서사를 통해 이해할 수 있다. 파이얌

팔리의 고고학 유적지에는 기원전 1500~300년의 석기 시대 거주 흔적이 있다. 이 지역에는 일종의 농

업을 행한 신석기 시대 문화가 자리잡았다. 기원전 1000~300년 기간의 후속 문화 증거도 발견되었다.

카르나타카의 남서쪽 모서리에 있는 탈라카베리에서 카베리 강은 해발 1,340m의 브라마기리 산에서

발원한다. 10월과 11월에 지역 점성가들의 계산에 따라 코베리 강에서 기포가 다시 생성되고, 수천 명

의 순례자들이 성스러운 강물 주변에 지어진 저수지에서 죄를 씻기 위해 서부 고츠 산맥을 덮은 숲을 오

른다.

스리랑가파트나는 또한 여신 코베리 자신이 랑가나타에게 와서 머물기를 요청한 신성한 섬의 중요

한 종교 장소이기도 하다. 스리랑가나타 사원은 오늘날에도 존재하며 모든 곳에서 카베리로 내려가는

산맥이 있다. 카베리 푸쉬카람 또는 코베리 마하 푸쉬카람은 특히 인도 남부의 농부와 신자들을 위한 강

숭배를 위한 큰 축제이다. 수천 명의 신도들이 모여 강에 경의를 표하고 기도를 드리는 카베리 또는 코베

리 강을 기념하는 12일 간의 축제다. 이 신자들의 대부분은 생계를 농업에 의존하므로 카베리 푸쉬카랄

루 축제 기간 동안 좋은 비와 곡식을 위해 기도한다. 스리랑감은 축제를 위해 약 20,000명의 신봉자들

과 이웃한 안드라 프라데시 주와 텔랑가나 주에서 오는 더 많은 신도들을 수용한다.

탈라카드는 코베리의 의 급격한 굴곡에 자리 잡고 있으며 강의 흐름이 방해를 받기 때문에 모래가

모래 언덕으로 불어오는 안쪽 비탈에 쌓였습니다. 신화적인 설명은- 7세기에 마이소르의 왕과 싸우러

간 남편을 만나기 위해 탈라카드로 향한 알라멜람마 여왕은 도착하여 남편이 죽었음을 알게 되었다. 그

는 그가 뛰어든 물이 소용돌이가 되고, 마이소르 왕조가 후계자 부족으로 끝이 나 탈라카드가 모래에 묻

혀버리기를 저주하며 코베리 강에 몸을 던졌다.

모나리자 바드와즈 인도 카르나타카 방갈로르 라마야 공과대학교 건축학부 부교수

수다 쿠마리 지 인도 카르나타카 방갈로르 라마야 공과대학교 건축학부 부교수

2021 유네스코 석좌 프로그램 연구지원팀 결과보고서

05

75

Trace Relationship between Revered River and Sacred Settlements Morphology

in South India: Case of Kaveri River in Context of South Karnataka

Monalisa Bhardwaj Associate Professor, School of Architecture, MS Ramaiah Institute of Technology,

Bangalore, Karnataka, India Position

Sudha Kumari G Associate Professor, School of Architecture, MS Ramaiah Institute of Technology,

Bangalore, Karnataka, India Position

카베리 강과 그 주변 도시 지역은 함께 중요한 역사적 도시 경관을 만들고 시각적 이미지의 보호,

사회 문화 유산의 연속성을 보장하기 위한 개입, 전체적인 방식을 통한 환경의 보존을 필요로 한다. 로드

웰(

2007)은 역사적인 도시가 보전을 위해 전반적으로 파악되고 다루어져야 한다고 언급했다. 카베리 강

변의 주거지는 문화 유산의 일부로 기록화되고 분석되었으며, 그 중 도시 형태 비교를 통해 문화 및 형태

학적 동의성이 있다는 사실이 밝혀졌다.

카베리 강은 서기 4세기까지 남부 카르나타카 지역에 거주하는 문화의 정신적 중심지였다. 인구의

주요 부분과 중요한 왕조는 사원 주변의 주거지가 고대부터 지어져 있었다고 본다. 확인 가능한 기록에

는 기존 사원 단지에 대한 후속적인 수리 작업이 있었던 날짜만 표시되어있다. 고대의 특성은 강과 그 근

처에 지어진 사원의 신성한 본질을 강화한다.

따라서 카베리를 숭배하는 문화는 고대부터 계속 이어져 왔으며 힌두교 신과 그들의 축복과의 연

관성을 손쉽게 추적한다. 강의 흐름과 썰물을 중심으로 천문학적 정렬이 일치하도록 설계된 정기 축제

는 카베리를 따라 있는 이러한 순례자 정착지 내에서 그리고 그 사이에서 네트워크의 연속성을 강화했

다. 사찰 단지 주변의 도로 형태는 특히 문화적 동질성을 드러내며, 문화적 집단 활동이 도로 형태를 형

성하는 방식과 사람들을 위한 설정으로 지어진 형태 사이의 인과 관계를 반영한다.

사원은 순례자 활동의 중심지이며 사원 주변에 세워진 정착지는 계속해서 기능적으로 일관성을

유지한다. 연구된 정착지의 규모는 주요 기능이 순례임을 확증한다. 지리학적으로 군사전략적 이점을 제

공하는 스리랑카파트(세링가파탐)의 경우, 티푸 술탄의 수도가 또다른 도시 개발 단계에 기여했다.

연구는 카베리 강의 신화적이고 신성한 기원이 공통의 믿음 체계를 통해 사람들을 결속함을 보여

준다. 이는 그들의 축제, 농업 관행, 음식 문화, 의복, 춤 및 음악 형식, 사원 및 순례 의식의 중심이다. 이

러한 문화적 동질성은 카베리 강 코스 주변의 순례 도시의 도시 형태에서도 관찰된다. 사원 유적지는 역

사적인 도시의 가장 눈에 띄는 복합체이다. 순례자 및 의식 경로의 기능을 제공하는 도로 형태가 등장했

다. 힌두 카스트 제도를 따라 계층화된 정착의 흔적이 눈에 띈다. 이 정착지는 존경받는 카베리 강의 독

특한 문화 경관을 보존하는 데 핵심적인 역할을 수행한다.

캄보디아의 전통 옻칠 사용법 연구

본 연구는 1) 크메르 옻칠의 특징, 2) 고대 옻칠의 전문화, 3) 문화재 보존을 위한 실질적인 물질로

서의 옻칠의 세 가지 주요 주제에 초점을 맞추어 캄보디아 전통 옻칠의 역사를 이해하는 데 도움이 되는

모든 관련 정보를 수집하고자 하였다.

옻칠 연구 논문의 검토와 민족지학적 연구를 통해 우리는 옻칠에 대한 상당한 정보를 얻을 수 있었

다. 글루타 우시타타와 글루카 라시페라 종의 옻나무는 캄보디아와 라오스, 미얀마, 태국, 베트남에서도

식물학적으로 알려져 있다. 이들은 제4기 퇴적암의 낙엽활엽수림과 충적사질 평야에 빽빽하게 자생한

다. 옻칠 수액 수확은 크메르어로 "Pith

Ī thveu mrãk khmae"라고 불리며, 이는 크메르 옻칠 제조를 위

한 의식이다. 캄보디아의 수액 채취 최적기는 옻나무의 생육활동이 왕성한 9월에서 1월로 잎과 열매가

풍부하고 수확량이 많고 수액 품질이 매우 좋다. 옻 수액은 카테콜 유도체 60~70%, 물 20~30%, 식물

성 검 4~10%, 당단백질 3~5%, 효소 락카제 1.5~2%를 함유하고 있다. 티치올은 두 종에서 추출한 옻

칠 수액의 주성분이다. 캄보디아에서 채취한 수액에는 C10 페닐 카테콜이 포함되어 있지 않은 반면 미

얀마에서 채취한 수액에는 C10 및 C12 페닐 카테콜이 모두 포함되어 있다.

크메르 옻칠의 전통적 사용은 고대 비문 기록, 사원과 조각에 남아 있는 옻칠, 민족지학적 연구를

통해 설명된다. 옻칠 작업을 언급한 13개의 앙코르 비문 및 후기 앙코르 비문이 확인되었다. 신성한 예

배당을 위한 최초의 왕립 옻칠 법인은 자야바르만 5세 왕(

968~1001 AD)의 통치기에 설립되었다. 이

왕립 법인의 장과 구성원은 왕이 임명하고 왕의 지시에 따라 국내 농산물, 논 및 토지 수입을 지원받는

다. 옻칠 작업의 기술적 측면은 고대 비문에서 볼 수 있는 khmuk 또는 kmuk(옻칠과

첨가제의 혼합물),

hingula(진사

/주홍색), pãratta(수은), pit mãs(금박)와 같은 특정 기술 용어를 통해 알려져 있다. 이는

특히 후기 앙코르 시대의 불상 같은 것을 옻칠하고, 진사와 수은으로 코팅하고, 석제품 및 목제품을 도

금하는 기술적인 과정을 확인시켜준다.

9-10세기 벽돌 사원의 내부 벽은 붉은 황토색, 주홍색, 벽돌 먼지, 검은색 산화철 및 점토로 칠해

져 있다. 적색 산화철, 적색 및 백색 납, 진사, 백색 황토, 수산화철, 산화납 및 카본 블랙은 앙코르왓의

내부 벽에서 발견되는 일반적인 구성 안료다. 12세기의 옻칠은 앙코르왓의 돋을새김에서 붉은 다색 아

래에 코팅층으로 확인되었다. 다양한 유기 및 무기 재료와 혼합된 옻칠은 또한 물체를 코팅, 성형 및 접

착하는 데 사용된다. 담마르 수지, 벤조인 검, 점토, 모래, 뼈 및 옻칠 모르타르의 기타 퇴적물이 프레룹

바나 리 캄보디아 세계유산위원회 위원장

2021 유네스코 석좌 프로그램 연구지원팀 결과보고서

06

77

Traditional Use of Lacquer in Cambodia

Vanna LY Head, National Committee for the World Heritage of Cambodia

의 불상을 위한 첨가제로 사용되었다. 구운 왕겨, 바나나 및 야자수 잎, 헌 옷감, 휘발유 및 활석과 같은

기타 첨가제도 일반적으로 천연 옻칠에 첨가된다. 특별한 경우엔 후기 앙코르 왕의 여왕 어머니는 목욕

재계의식인 무다비세카를 치르는 도중 앙코르왓 바칸 갤러리의 불상 건립에 쓰일 신성한 옻칠액을 만들

기 위해 그녀의 머리카락을 바쳤고 그를 태워 kmuk을 만들었다. 오늘날 첨가물의 유무를 떠나 순수하고

고급스러운 옻칠은 가구, 무용 가면, 필사본, 건축 요소 및 대나무, 나무 및 등나무로 만든 기구를 코팅하

는 데 사용된다.

2005년 앙코르왓의 따 리치(

Ta Reach) 동상이 복원되었을 때 앙코르의 석재 보존 작업에 천연 옻

칠을 사용하려는 첫 시도가 있었다. 여기에서 0.5밀리미터 이상의 균열과 흠집을 메우기 위해 옻칠이 사

용됐다. 두 번째 시도는 2020년 프레룹에서 2개의 사후 앙코르 불상을 보존하기 위한 시도였다. 실질적

인 작업은 1) 균열을 메우기 위한 95%의 생옻과 5%의 휘발유를 혼합한 옻칠 매스틱 준비로부터 시작

된다. 2) 보수된 부위에 매스틱 혼합물을 도포하고 온도 80%, 수분 80%의 조건에서 3~5일 동안 건조

유지하고 3) 240-320 입자 사포로 코팅된 부분을 샌딩하고 먼지를 제거한다. 4) 안료를 도포한 부위에

사암분말 60~70%와 옻칠 40%의 혼합물을 도포하고 5~10일 동안 건조 유지한 후 5) 해당 부위를 샌

딩하고 붉은 산화철과 무화과나무의 수액의 혼합물로 코팅한다. 흰색 티타늄은 어두운 색상을 얻기 위

해 필수로 사용된다.

캄보디아에서 옻칠 작업에 대한 최초의 역사적 기록은 자야바르만 5세의 10세기 앙코르 비문에

서 발견된 것이지만 옻칠을 사용하는 전통은 더 오래되었을 수도 있다. 두 가지 옻나무 수종에서 채취

한 옻수액은 다양한 무기 및 유기 첨가제와 혼합되어 코팅, 접착 및 다양한 물체 제작에 널리 사용된다.

kmuk을 만들기 위한 머리카락의 희생은 분명히 기술적인 목적이 아니라 부처와 불교에 대한 순수한 충

성과 존경을 나타내기 위함이었을 것이다. 옻칠과 옻칠 모르타르는 15세기부터 18세기까지 캄보디아

에서 잘 발달되어 부서진 조각상을 수리하거나 조각품을 장식하거나 다른 물건을 코팅하는 데 주로 사

용되었다. 다양한 역사적, 문화적 맥락에서 발견되는 고대 옻칠의 구성 속성에 대한 더 많은 과학적 연

구가 고려되어야 할 필요는 있으나 전통적으로 진정한 재료인 옻칠은 앙코르왓의 석재 보존 작업에 성

공적으로 도입되었다.

도서명

아시아-태평양 문화유산 연구: 문화유산의 지속가능한 보전

주최

/주관

한국전통문화대학교 국제문화재교육센터

협조

문화재청, 유네스코한국위원회

발간일

2021. 12. 31.

편집

및 인쇄

디자인공방 최유미

발간등록번호

11-1550215-000039-10

ISBN

978-89-299-2473-7 93600

아

시

아

태

평

양

문

화

유

산

연

구

문

화

유

산

의

지

속

가

능

한

보

전

IS

BN

97

8

-89

-2

99

-247

3

-7 9

360

0

아

시

아

태

평

양

문

화

유

산

연

구

문

화

유

산

의

지

속

가

능

한

보

전