351

백제 사찰 배수체계 연구

부여 능산리사지와 왕흥사지를 중심으로

이상일*

김경택**

6

I.

서론

II. 배수시설의 분류

III. 지표배수 사례

1. 대지 경사

2. 도랑

IV. 지하배수 사례

1. 개거 배수로

2. 암거 배수로

V. 능산리사지와 왕흥사지의 배수체계

1. 대지조성 경사

2. 중심구역 배수

3. 외부구역 배수

4. 내부구역 배수

VI. 결론

국문초록

물의 통제와 활용은 고대 국가에서 중요한 국가과제이며, 삼국시대에는 규모

가 크고 정교한 수리 및 배수시설이 등장했다. 더욱이 사비도성이 소재한 부여의

저습한 환경 조건은 사비기 백제에 정교한 배수체계를 요구했다. 궁궐과 함께 백

제 건축의 중심이었던 사찰은 특히 적극적으로 배수시설을 계획하고 운용했다.

따라서 사비기 백제 사찰은 당시 백제의 배수체계를 이해하는 데 매우 훌륭한 고

고학 자료라 할 수 있다. 본고는 부여 능산리사지와 왕흥사지를 주된 연구 대상

으로 삼았다. 사전 대지조성 후 중심가람과 부속건물이 조영된 두 사찰은 유기적

*

충남대학교 백제연구소 연구원.

**

한국전통문화대학교 융합고고학과 부교수, 교신저자.

제30호

352

인 배수체계의 이해에도 좋은 자료이다.

배수는 지표배수와 지하배수로 양분된다. 대표적인 지표배수 방법으로 경사를

생각해 볼 수 있다. 즉, 사전 대지조성 과정에서 설정된 경사를 이용하여 사찰 전

반에 걸친 배수를 모색한 것으로 보인다. 지하배수 역시 개거 배수와 암거 배수로

양분될 수 있을 것이다. 개거 배수는 능산리사지와 왕흥사지 모두에서 적극적으로

활용된 방식으로 사찰 내로 유입되는 물을 차단하고 배수하는 대규모 배수로와 개

별 건물의 배출수를 처리하는 소규모 배수로가 유기적으로 결합된다. 암거 배수는

능산리사지에서 적극적으로 활용된 방식으로 지하 수위를 낮추어 대지의 안정성

을 모색하거나 개거 배수로 인한 통행 단절을 해결하기 위해 고안되었다.

본고에서 다룬 백제의 배수체계는 극히 일부에 지나지 않는다. 많은 유적에서

확인되는 크고 작은 규모의 배수시설은 건물 또는 건물 단지 조성 및 운영 과정

에서 필수적인 요소이므로 그 기능, 환경, 규모, 위계 등에 따라 다양한 모습으로

나타난다. 따라서 고대 배수시설은 고고학은 물론 건축, 토목, 수공학 등 관련 분

야와의 정례적인 학제적 연구가 꼭 필요하다.

주제어

백제(百濟), 사찰(寺刹), 배수체계(排水體系), 왕흥사지(王興寺址),

능산리사지(陵山里寺址)

백제 사찰 배수체계 연구

353

I. 서론

수자원은 인간의 생존을 좌우하는 중요한 사안으로 홍수와 가뭄이

들었을 때 물이 제대로 관리되지 않으면 치명적인 피해를 입게 된다.

즉 효율적인 물 관리, 곧 치수(治水)는 국가의 존망을 좌우할 정도로

중요한 사업이다.

1 한국은 연중 강수량의 변동이 심해 하천 유량의

변동이 극심하며 홍수량이 대단히 큰 특징을 가지고 있다.

이러한 자연환경에서 물의 통제와 활용은 고대 사회에서 중요한

국가과제였다. 삼국시대에 들어서면 왕권 강화와 중앙집권화를 통해

국가적 차원에서 인력 동원이 가능해지고 대규모의 정교한 수리(水利)

ㆍ배수(排水)시설이 등장한다. 백제의 경우 사비기에 들어서서 정교한

배수체계가 등장하는데, 사비도성이 위치한 부여지역은 저습지가 다

수 분포한 지형조건을 가지고 있기에 이를 극복하기 위해 도시계획

속에 배수시설도 함께 포함되어야 했다. 이에 필자는 사비도성 배수

체계가 조성되고 변천하는 과정에 주목하여 웅덩이와 연결된 수로가

조성된 1단계, 택지의 확대에 따라 배수로 단독 시설이 등장한 2단계,

도성 내에서 단독 배수로 형식이 획일화되는 3단계의 변화를 확인하

였다.

2 다만 위와 같은 거시적 접근 외에 세부적 시각에서의 접근도

필요할 것이다.

3 저습지대에 자리잡고 이를 성토하며 조성된 사비도

1

김현준ㆍ장철희, 「고대 수리시설의 과거와 현재, 그리고 미래 –김제 벽골제-」, 뺷하천

과 문화뺸 9-4, 한국하천협회, 2013, 50쪽.

2

김경택, 「泗沘都城의 排水體系 變遷에 대한 試論的 考察」, 뺷한국상고사학보뺸 77, 한국상고

사학회, 2012.

제30호

354

성은 배수의 중요성이 큰 곳으로 다양한 방법을 강구하고 적용했을

가능성이 크기에 구체적인 접근이 필요하다.

특히 백제에서 배수체계가 적극적으로 계획되고 적용된 시설은 궁

궐과 사찰이었다고 판단된다. 고대 국가 백제에서 불교는 매우 중요

한 위치를 차지하고 있기에 종교적으로만이 아닌 정치와 문화의 중심

사상으로서 큰 영향력을 가지고 있었다. 불교사원은 이러한 불교 사

상이 가시적으로 표현된 것으로 궁궐과 함께 건축 활동의 중심에 있

었을 뿐만 아니라 당시로서는 최신(最新)ㆍ최고(最高)의 기술이 적용되

었을 것이다.

4 위와 같은 사찰의 위계와 중요성을 생각하면, 안정적인

사찰의 운영을 위해 다양한 배수 대책을 고민했을 것이며, 배수시설

역시 위계에 맞게 정교한 구조로 마련했을 것이다.

이를 위해 본고에서는 사비기 백제의 배수시설을 기능과 구조에

따라 분류하고 대표적인 사례를 알아본 후, 이를 바탕으로 부여 능산

리사지와 왕흥사지의 배수시설을 분류하고, 그 구체적인 모습을 알아

보았다. 두 사찰은 모두 사전 대지조성을 통해 계획적으로 조영된 특

징을 가지고 있으며, 중심가람과 함께 부속건물들이 함께 조성되어

있어 유기적인 배수체계의 모습을 잘 보여줄 것으로 판단되었다.

5

3

이러한 세부적 시각에서의 접근은 현재 선사시대 수리시설을 대상으로 활발히 실시되

고 있다. 구체적인 수리시설의 구조, 입지 환경과 관개 체계 검토, 농경유적과의 연계

연구 등 의미 있는 성과가 도출되었다(김병섭 : 2013 ; 허의행 : 2012, 2015, 2021).

백제 역시 논 및 밭 등 농경유적에서 다양한 관개수리시설이 확인되고 있지만, 본고에

서는 사찰 배수체계에만 집중하였다.

4

한욱, 「백제 사찰 금당지의 평면과 구조」, 뺷백제 사찰 연구뺸, 국립부여문화재연구소,

2013, 67

쪽.

5

고대 수리시설은 상부는 손실되고 하부만 남아있어 원래 형태를 추정하기 어려운 점

백제 사찰 배수체계 연구

355

II. 배수시설의 분류

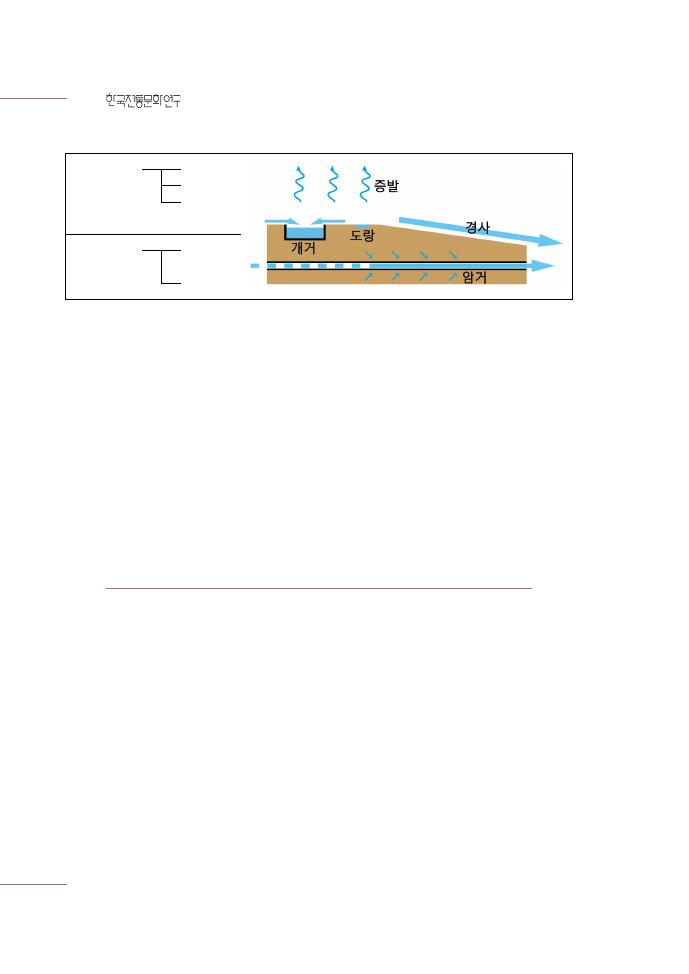

배수(排水)란 과잉된 물을 배제하는 것으로 자연의 물 순환을 보완

하여 인공적으로 조절하는 것이다. 전통적인 방법을 간직하고 있는

현대 관개배수공학을 참고하면, 배수를 위해서는 지표수와 지하침투

수의 차단, 지표 및 지하 유출의 촉진 등이 필요하다. 과잉수는 조기

에 많은 양이 배수되는데, 이를 지표배수 단계라고 한다. 이러한 지표

수는 시간이 지남에 따라 급속히 감소하고 지하배수가 많아진다. 여

기서 다시 시간이 지나면 증발산량이 지배하는 증발산 단계가 된다.

지표배수를 촉진하는 방법에는 배수도랑을 설치하는 방법과 경사

법이 있으며, 지하배수는 지표배수를 한 다음에 남는 지표의 잔류수

와 토양 속의 중력수를 개거(蓋渠)나 암거(暗渠)에 침출시켜 배제하는

것이며 지하수위의 저하를 위하여도 지하배수를 실시한다.

6

(

김진만ㆍ손수원, 「공학적 분석에 의한 고대 수리시설 제방 원형복원」, 뺷한국상고사학

보뺸 89, 2015.)과 유적 전체의 수리·배수시설에 대한 조사가 이루어진 경우가 드물다

는 한계가 존재한다. 이를 극복하기 위해 현대 저수지 및 토목구조물에 사용되는 기술

이 과거의 것과 큰 차이가 없었을 것이란 의견(김현준ㆍ장철희, 「고대 수리시설의 과

거와 현재, 그리고 미래 -제천 의림지-」, 뺷하천과 문화뺸 10-2, 2014, 74쪽)을 고려하

여 전통적인 모습이 남아있는 현대 관개배수공학 등 분야의 연구 또한 참고하였다.

6

정하우 외, 뺷관개배수공학뺸, 동명사, 2006, 221~234쪽.

제30호

356

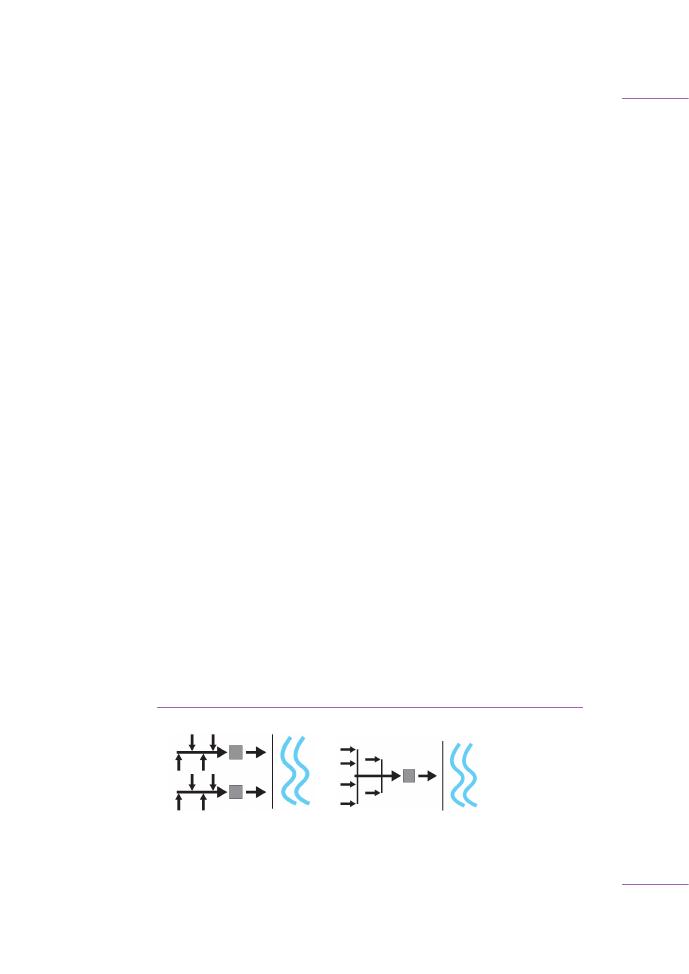

지표배수

증발

도랑

경사

지하배수

개거

암거

<그림 1>

배수 체계 분류(필자 작성)

다만, 고고학적으로 백제 배수시설은 제한적으로 인식되고 있다.

즉, 현재까지 백제 수리ㆍ배수시설에 대한 연구는 주로 김제 벽골제

를 대표로 한 대규모 저수지

7 또는 우물 등 특정 유구8에 집중되었으

며, 석축배수로와 곡수로가 확인된 익산 왕궁리유적 역시 후원 영역

연구

9의 일부로 한정되어 진행되었다. 따라서 배수시설이라고 하면

주로 땅을 파서 조성한 토축 또는 석축 배수로에 한정되어 이해되고

있다. 물론 사비도성 내 대다수 유적에서 이러한 배수로가 확인되고

있기에 이들이 배수에 있어 주된 역할을 했음은 분명하다. 다만, 저습

7

진만강 외, 「김제 벽골제 발굴조사 개요 -중심거(中心渠)를 중심으로-」, 뺷마한ㆍ백제

문화뺸 27, 원광대학교 마한백제연구소, 2016; 김주성, 「벽골제의 기능」, 뺷백제문화뺸

58,

공주대학교 백제문화연구소, 2018; 손수원ㆍ김진만, 「공학적 분석을 통한 벽골제

의 축조과정 복원」, 뺷마한ㆍ백제문화뺸 34, 원광대학교 마한백제문화연구소, 2019; 김

민환ㆍ장명호, 「한일 고대 水利 유적의 비교 연구 (벽골제(碧骨堤)와 사야마이케(狹山

池)

를 중심으로)」, 뺷한국환경기술학회지뺸 21-3, 한국환경기술학회, 2020; 권정혁,

「벽골제ㆍ눌제ㆍ황등제의 기능 재검토」, 뺷호남고고학보뺸 70, 호남고고학회, 2020.

8

이신효, 「왕궁리 우물유적」, 뺷호남고고학보뺸 15, 호남고고학회, 2020; 「백제 우물 연

구」, 뺷호남고고학보뺸 20, 호남고고학회, 2004; 김도훈, 「風納土城 百濟 우물지에 관한

硏究 試論

」, 뺷백산학보뺸 84, 백산학회, 2009; 이명호, 「백제 집수시설에 관한 연구」, 목

포대학교대학원 석사학위논문, 2009.

9

최문정, 「익산 왕궁리유적 후원(後苑)영역 구성과 변천양상」, 뺷고고광장뺸 13, 부산고

고학회, 2013; 전용호, 「익산 왕궁리유적에서 후원의 위상과 의미에 대한 연구」, 뺷한국

전통조경학회지뺸 34-4, 한국전통조경학회, 2016.

백제 사찰 배수체계 연구

357

한 자연환경을 가진 사비도성에서 파괴적 피해의 방지, 침수피해의

방지, 토양침식의 방지 등의 목적을 위해 배수는 매우 중요했을 것으

로, 우리의 인식보다 배수를 위한 방법과 시설은 실제로는 좀 더 다양

하고 복합적인 양상을 띠었을 것이다. 즉 지표배수와 지하배수의 분

류를 과거 백제에서도 적용할 수 있을 것이다.

10

III. 지표배수 사례

우리가 평상시에도 익히 경험하듯이 비가 내리거나 물이 넘쳤을

때 물은 자연스럽게 지표면을 타고 흐르며 빠져나가게 된다. 즉, 가장

일반적이고 상식적이지만 너무나 당연하기에 고고학적 시각에서는

크게 주목하지는 않은 배수 방법이다. 평상시 지구로 자연스럽게 유

입ㆍ유출되는 과잉수는 설치된 시설을 통해 처리될 것이나, 홍수나

폭우 등 대량의 물이 지구에 유입될 때는 지구 내 배수시설에서 처리

가능한 용량을 초과할 것이다. 이때 물은 자연스럽게 지표를 따라서

흐르면서 빠져나갈 것이다.

지표면의 과잉수를 배제하는 것은 매우 중요하다. 강우 시 물이 침

투되면 간극수압이 발생하여 불안정을 초래한다. 균열부에 물이 채워

지면 새로이 하중이 적용되어 불안정해지거나, 침투가 발생하여 함수

10

지표수와 지하 정체수는 서로 관련이 있으므로 엄밀하게 지표배수 지하배수 양자를 구

별하기는 어렵다(정하우 외, 앞의 글, 231쪽). 즉 이 둘을 유기적으로 결합하여 배수

목적을 달성하려 노력했을 것으로, 대칭되거나 반대되는 의미로 해석해서는 안 될 것

이다.

제30호

358

비가 증가하고 자연스럽게 흙의 단위중량이 증가하게 되어 전단강도

의 감소나 전단응력의 증가를 야기하는데, 이는 사면파괴의 원인이

될 수 있다.

11 즉 대지와 건축물의 안정을 위해서는 지표면의 물을 정

체 없이 빠르게 배수해야 한다.

1. 대지 경사

지표배수를 위한 가장 기본적인 방법은 인위적인 경사 조성이다.

물은 경사를 따라 자연스럽고 빠르게 배출될 것이다. 유적이 입지한

자연적인 지형에 의해 이런 경사가 보이는 것으로도 생각할 수 있지

만, 인위적으로 조성되었을 가능성도 상정해야 한다. 백제의 대지조

성은 건물이 조성되는 낮은 구릉의 사면이나 정상부, 곡간, 평지, 저

습지 등 매우 다양하게 이루어졌다. 웅진기 이후 정지공법과 성토다

짐공법이 적극적으로 사용되었고, 사비기에는 판축공법도 활용된다.

대지조성은 토목공사의 완결로서 가장 중요한 사전작업 중의 하나였

다.

12 특히 부여 읍내의 경우 대부분 저습지인 이유로 부섭시설, 말뚝

지정, 석축암거, 자갈석렬, 마사토열 등 연약지반 강화공법이 대지조

성과정에서 적용되었다.

13 이렇듯 백제 유적에서 보이는 정교하며 체

11 Duncan, J. Michael and Stephen G. Wright(

조성하 역), 뺷흙의 전단강도와 사면안

정뺸, 이엔지북, 2007, 21~25쪽.

12

조원창, 「백제 웅진기 이후 대지조성 공법의 연구」, 뺷건축역사연구뺸 18-5, 한국건축역

사학회, 2009, 25~37쪽.

13

조원창, 「백제시대 부여지역 저습지에 조성된 유적에서 나타나는 연약지반 개량공법

연구」, 뺷한국건축역사연구뺸 19-6, 한국건축역사학회, 2010a, 168~169쪽.

백제 사찰 배수체계 연구

359

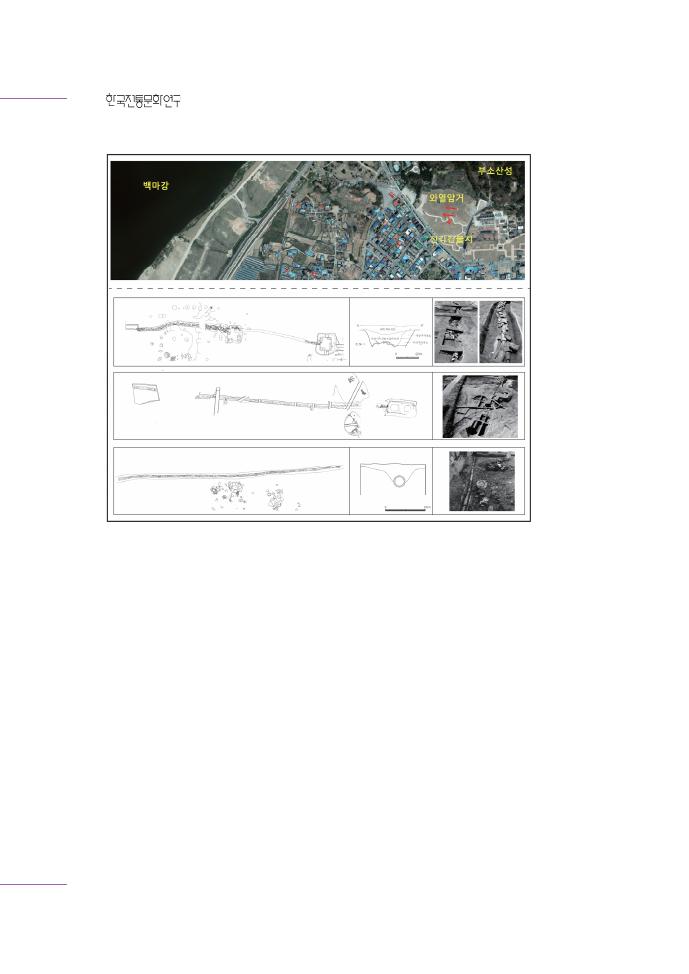

<그림 2>

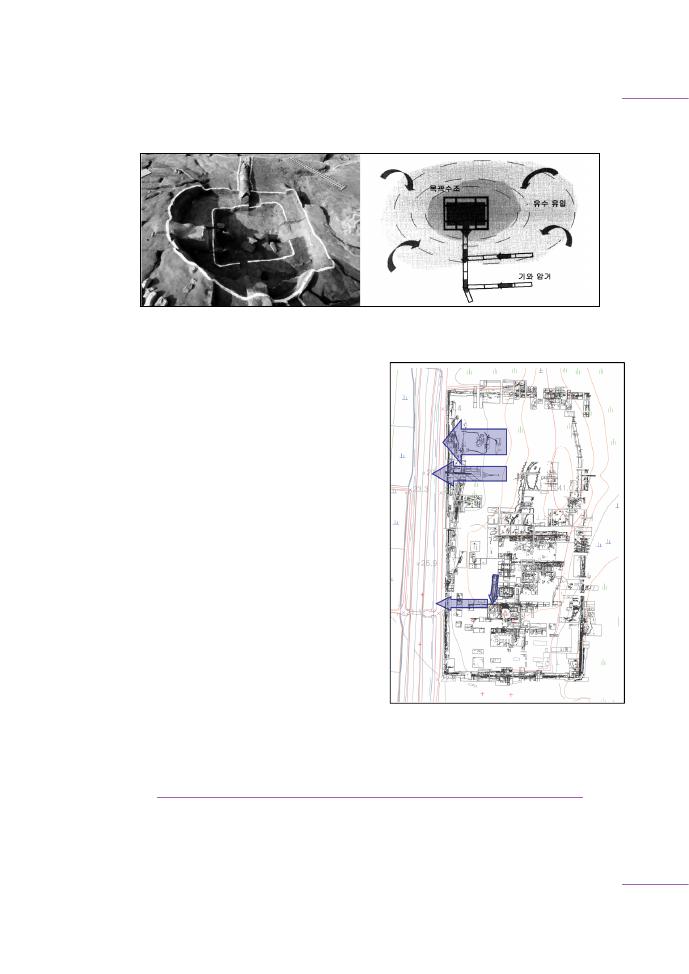

관북리 목곽수조 (국립부여문화재연구소 2009b; 남호현 2010)

<그림 3>

왕궁리 유적과 서편 배수체계

(국립부여문화재연구소 2013 재편집)

계적인 대지조성 모습을 보면, 유적

에서 확인되는 대지의 경사 또한 일

정부분 배수를 염두에 두고 설계했

을 가능성은 크다.

경사를 통해 배수를 촉진하는 대

표적 사례로 먼저 부여 관북리 유적

‘

마’지구 중앙구역의 Ⅰ- ①호 목곽

수조가 있다. 동쪽 사면 위에서 흘러

내린 지표수가 모여 목곽수조 안으

로 유입되도록 고안되어 있는데,

14

이 목곽수조와 연결되어 있는 기와

암거의 최종 도달점이 저습지가 위

치하고 있어 배수목적으로 추정되

고 있다. 이는 현대의 상수도 시설과 비교하면 목곽수조는 배수맨홀과

14

국립부여문화재연구소, 뺷扶餘 官北里百濟遺蹟 發掘報告Ⅲ -2001~2007年 調査區域 百濟

遺蹟篇-

뺸, 2009b, 169쪽.

제30호

360

유사한 성격을 가진 시설일 것으로 추정되었다.

1516 다음으로 익산 왕

궁리 유적의 서편지역이 주목된다. 왕궁리 유적은 정교한 배수체계가

갖추어진 곳으로, 특히 서편에 다수의 배수로가 입지하고 있다. 서편

은 상대적으로 경사가 급한 지역으로 이로 인해 자연스럽게 물이 흘러

내리기 좋은 환경으로 생각된다. 이에 따라 석재와 기와를 활용한 배

수로가 다수 확인되고 있는데, 이러한 인공적인 배수로 외에도 자연배

수로도 존재한다. 이 자연배수로는 그 폭이나 흐름이 일정하지 않고

불규칙한 모습을 띠고 있어, 동에서 서로 낮아지는 경사면을 따라 자

연스럽게 골이 만들어져 형성된 것으로 파악되었다.

17 즉 조성된 대지

의 경사에 따라 물이 흘러서 배수가 실시되었기 때문에 만들어진 유구

라 할 수 있다.

2. 도랑

지표배수를 촉진하는 또 다른 방법은 도랑을 설치하는 것이다. 도

랑은 과잉수가 효율적이고 빠르게 지표에서 배출될 수 있게 인위적으

로 길을 내주는 역할을 한다. 개거 배수와 가장 큰 차이는 상시성으로

평시에도 지구(地區) 내의 유입수를 처리하는 배수로와 달리 도랑의

15

남호현, 「부여 관북리 백제유적의 성격과 시간적 위치」, 뺷백제연구뺸 51, 충남대학교 백

제연구소, 2010, 128~130쪽.

16

이밖에 ‘가’지구 석축연못 또한 선행된 웅덩이를 정비하여 축조된 유구로, 자연적으로

물이 고이거나 용출되는 곳을 활용하였다.

17

국립부여문화재연구소, 뺷王宮里 發掘中間報告Ⅴ뺸, 2006, 34쪽.

백제 사찰 배수체계 연구

361

주된 기능은 주로 우천 시 비가 침범하지 못하고 빠르게 지구 밖이나

배수로로 빠져나가게 하는 것이다. 또한, 담당하는 구역이 좁거나 구

의 길이가 짧을 경우 제한적인 역할을 하는 도랑으로 인식할 수 있을

것이다.

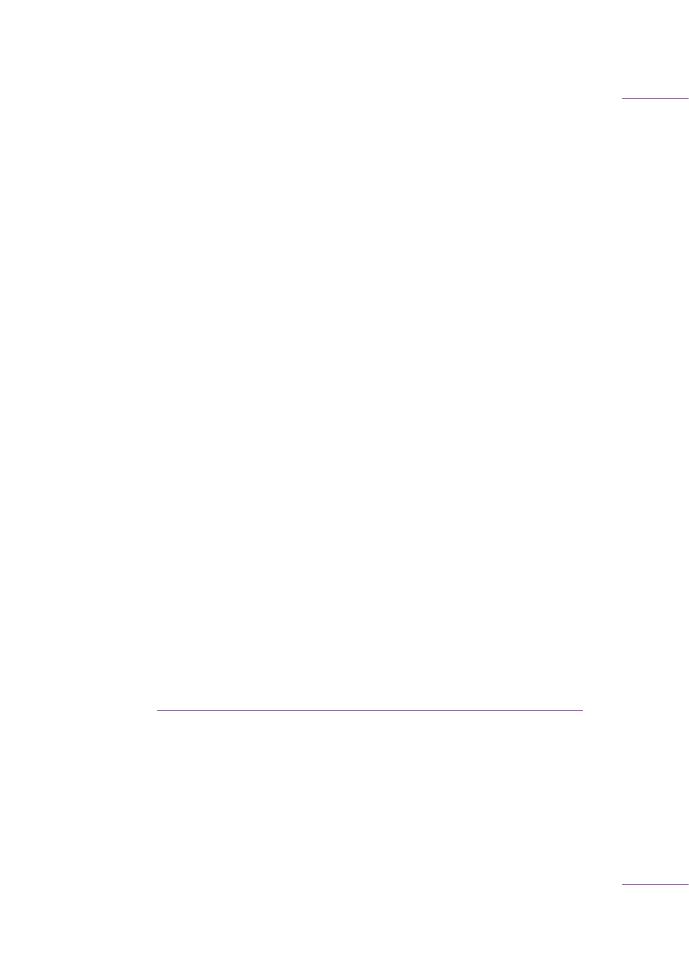

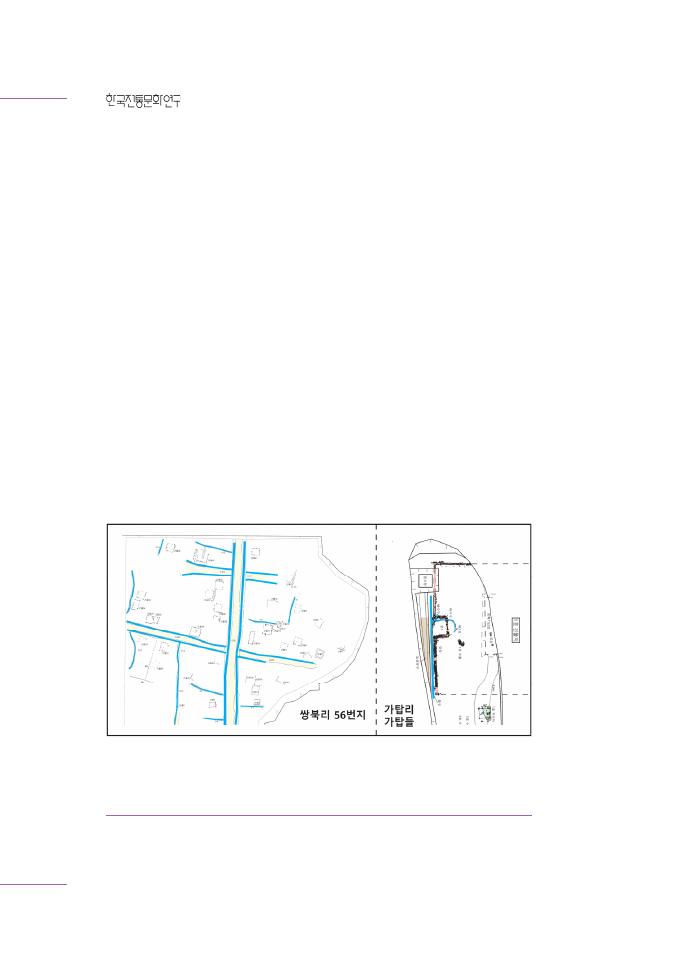

가장 대표적인 사례는 건물지나 주거지에 둘러진 도랑으로, 외곽을

배수 기능의 구로 감싸는 방식의 벽주건물지는 사비도성 내부에서 많

은 개체수를 보이는 당시 보편적인 구조이다.

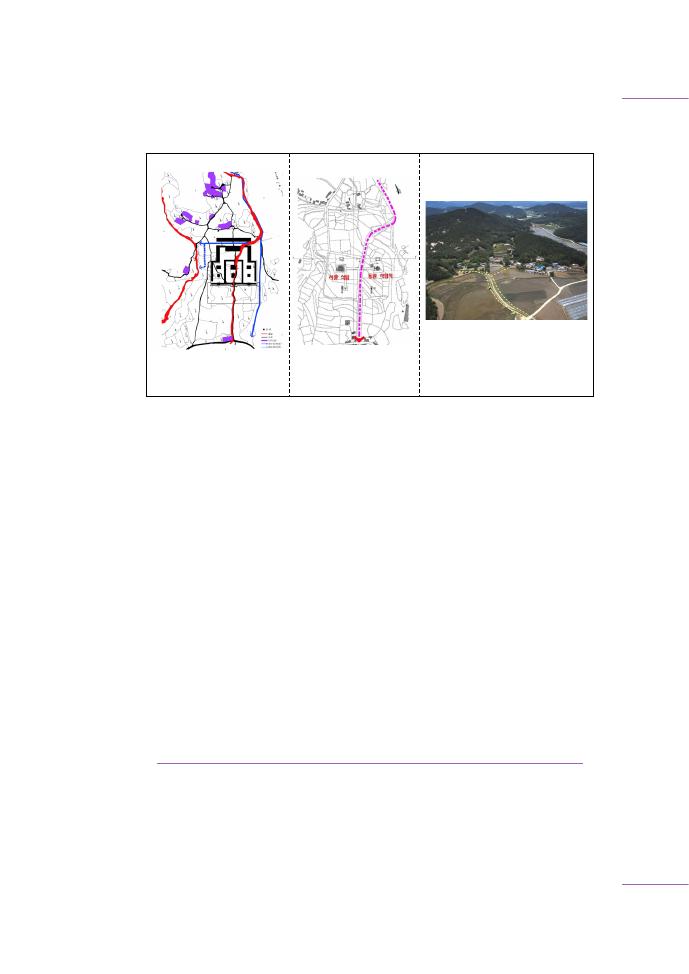

18 남서쪽이 개방된 ‘∩’

형으로 외측이 구가 설치된 쌍북리 56번지 유적의 5호 건물지,

19 건

물 내부로 들어올 수 있는 물을 차단하기 위한 도랑이 설치된 청산성

정상부의 건물지 1

20, 평면 ‘∩’형태로 둘러싼 배수로가 있는 왕포천

변 유적의 1호 건물지

21 등 다양한 사례가 있다. 이 밖에 앞서 언급한

왕궁리 유적의 자연배수로도 지표를 따라 흐르는 물로 인해 생긴 자

연스러운 도랑을 활용한 것으로 볼 수 있을 것이며, 쌍북리 가탑들 유

적 수로 2의 경우 담장의 배수구를 통해 바깥으로 빠져나가는 양상이

확인되어 자연도랑보다는 인위적인 배수를 위한 시설

22로 확인된 사

례도 있다. 또한, 건물지 42호 인근에서 도로 3호의 측구와 연결되고

있는 쌍북리 56번지 유적의 12호 구상유구

23와 각각의 건물지를 감

18

백제고도문화재단, 뺷부여 석목리 143-16번지 유적뺸, 2019, 324쪽.

19

울산발전연구원 문화재센터, 뺷부여 쌍북리 56번지 유적뺸, 2020, 73쪽.

20

백제고도문화재단, 뺷부여나성-북나성 ⅤㆍⅥ -청산성 정상부 건물지 조사-뺸, 2017a,

171

쪽.

21

동방문화재연구원, 뺷부여 왕포천변 유적뺸, 2021, 123쪽.

22

금강문화유산연구원, 뺷부여 가탑리 가탑들 유적뺸, 2012, 107쪽.

23

울산발전연구원 문화재센터, 앞의 글, 2020, 236쪽.

제30호

362

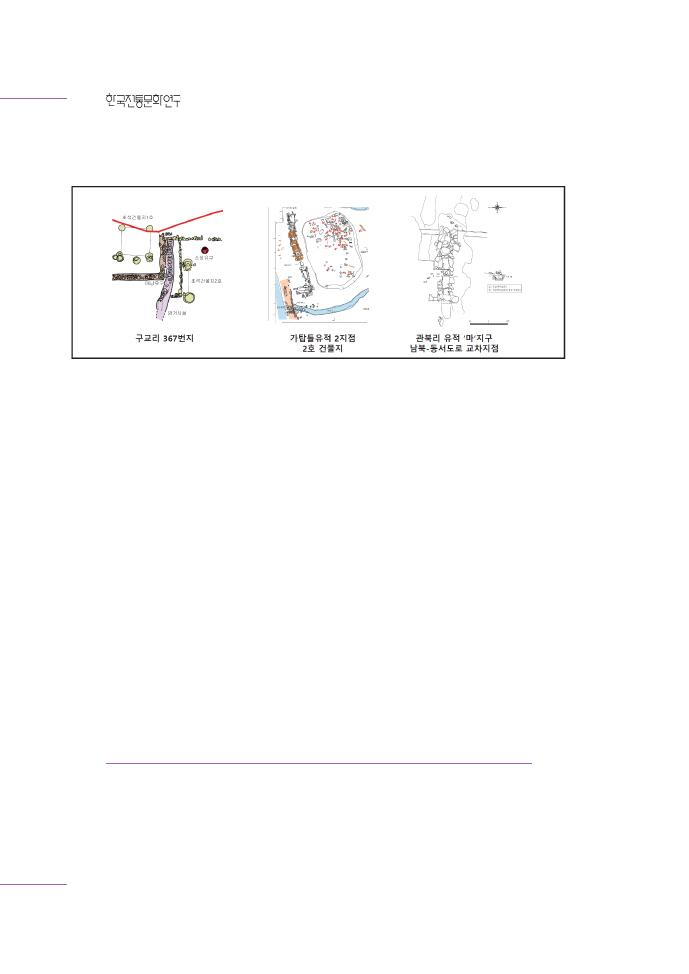

<그림 4>

도랑 사례

(금강문화유산연구원 2012; 동방문화재연구원 2021; 울산발전연구원 문화재센터 2020;

백제고도문화재단 2017a

)

싸고 있는 구가 유적 북쪽에 위치한 도로의 측구로 모이도록 설계

된

24 석목리 143-16번지 유적도 좋은 사례이다.

우천 시 지붕에서 떨어지는 물을 내려보내기 위한 낙수구 또한 도

랑의 한 예시가 될 수 있을 것이다. 효율적인 낙수의 처리를 위해 고

안된 사례가 일부 확인되고 있어 주목된다. 부여 구드래 일원 유적

59

지구 건물지 서측과 동측에 남북방향으로 진행되는 와열유구가 확

인되었다. 와열유구는 두 수키와를 포개어 내부의 일정한 공간을 마

련하였는데, 와열 사이의 공간을 통해 건물 서측으로 떨어지는 유수

를 배수한 것으로 추정되었다.

25 구교리 367번지 유적에서도 2단계

24

백제고도문화재단, 앞의 글, 2019, 325쪽.

백제 사찰 배수체계 연구

363

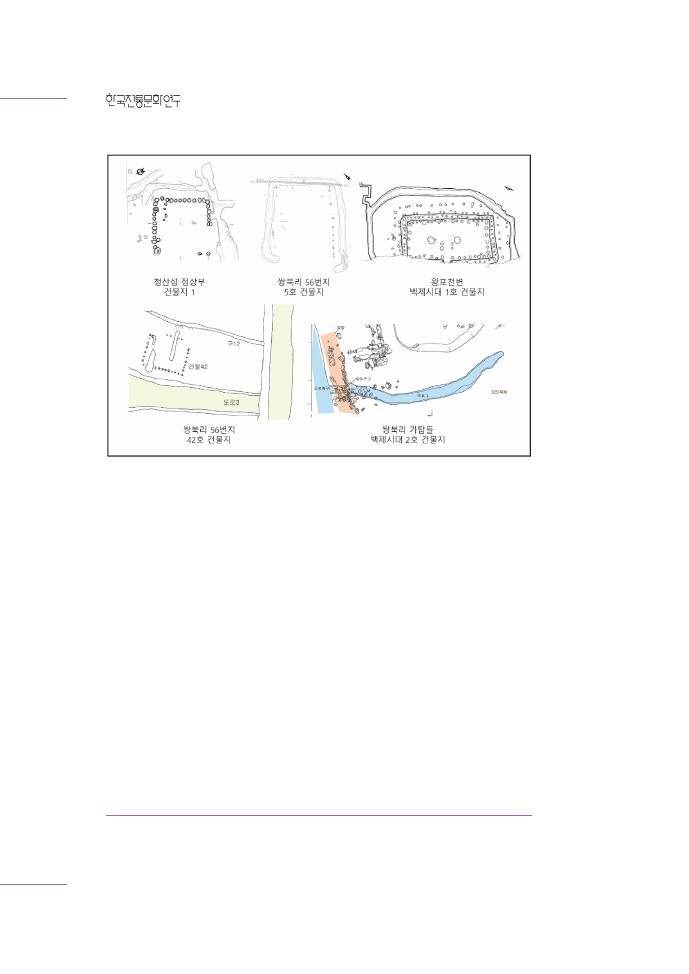

구드래 일원 59지구

건물지

구교리 367번지 2단계

유구

정림사지

강당지

정림사지

동승방지

<그림 5>

낙수구 사례 (백제고도문화재단 2017b; 한국문화재재단 2015; 국립부여문화재연구소 2011)

기단석렬과 동일한 장축을 가지는 와적렬이 확인되었는데, 처마에서

떨어지는 낙수를 위해 시설한 것으로 생각된다.

26 정림사지에서는 강

당지 북측기단 외곽으로 낙수받이로 추정되는 석렬이 부분적으로 남

아 있으며 동승방지 기단 외곽에도 낙수 및 배수를 위한 시설로 추정

되는 석렬시설이 확인되었다.

27

중국의 사례에서도 낙수구의 포장을 통해 지표의 삭평 방지 및 배

수 기능을 모색함이 확인되었다. 한(漢)의 장안성(長安城)에서 적극적으

로 보이는 양상으로 계궁(桂宮)의 사례가 주목된다. 계궁에서는 강자

갈[河原石] 또는 기와편[瓦組]으로 이루어진 낙수구[雨落]가 통로[廊道]와 건

물지 주위에서 적극적으로 활용되었다. 대표적으로 2호 남원 정전의

통로의 사례로 길이 7~13cm, 폭 2~3cm, 두께 1.7cm의 가늘고 긴

25

백제고도문화재단, 뺷부여 구교리 구드래일원 백제 건물·도로·빙고 유적뺸, 2017b,

39~41

쪽.

26

한국문화재재단, 뺷부여 구교리 367번지 유적뺸, 2015, 232쪽.

27

국립부여문화재연구소, 뺷扶餘 定林寺址뺸, 2011, 84~92쪽.

제30호

364

정전 서편 낙수구

2호원 통로 낙수구

3호원 중전 낙수구

2호 건축 남원 1호원 평면도

2호 건축 북원 남쪽 통로

<그림 6>

장안성의 낙수구 (奈良文化財

研究所 2011)

강자갈을 활용하여 낙수구를 만들거나 전돌에 의해 구획이 분할되어

있는 기와편 낙수구도 확인된다. 3호원 남쪽 통로 남편에도 평와편을

세워 매립한 동서 방향의 낙수구가 7.4m에 걸쳐 확인되었고, 2호 남

원 1호원에서도 길이 3~18cm, 두께 1.5~2.5cm의 기와가 전돌로 구

획되어 같은 방향을 향해서 세워져 있다.

28

위의 중국 낙수구와 유사한 구조의 유구는 백제에서도 확인되고

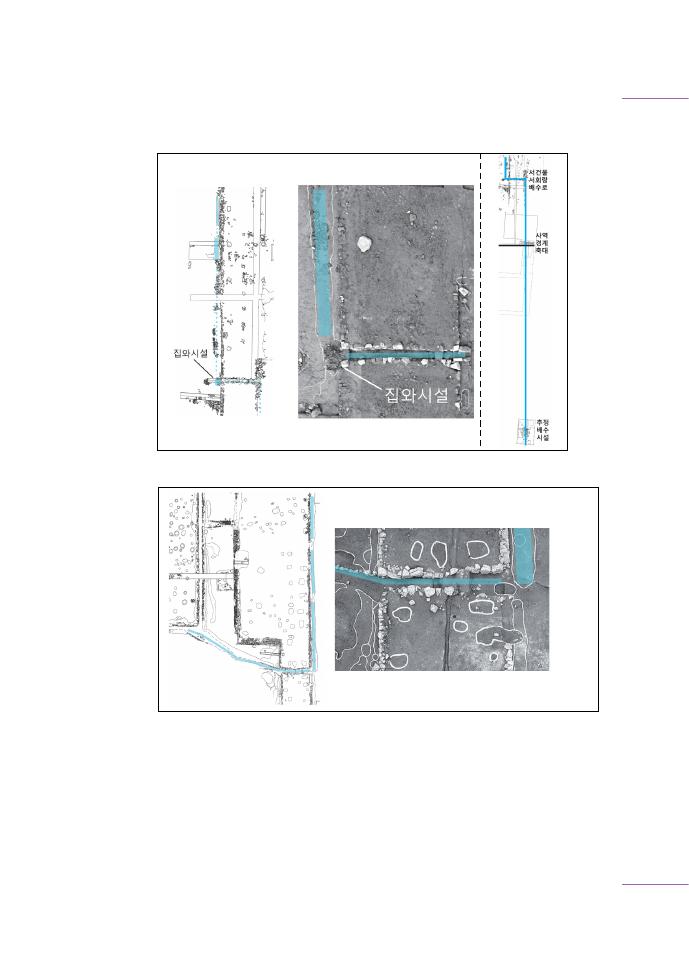

있다. 왕흥사지 서건물지 남서측 기단의 외곽에 잇대어 시설된 집와

시설이 있는데, 암키와를 절반 정도 잘라 기단과 평행하도록 세우고

28

奈良文化財研究所,

뺷漢長安城桂宮뺸, 2011.

백제 사찰 배수체계 연구

365

너비 60cm로 남북방향으로 구획한 후 그 내부에 평기와를 촘촘히 세

운 후 점토를 채웠다. 또한 서편대지 쪽으로도 동서방향으로 집와시

설이 확인되었는데, 이 지점은 서편대지의 남북 중간지점에 해당하고

있어 서편대지와 서건물지를 동서로 이어지는 보도시설로 추정되었

다.

29 이에 대해 보도시설뿐 아니라 낙수구의 가능성도 열어둘 수 있

다고 생각한다. 집와시설이 동측기단에서 확인되는 낙수구의 위치와

대칭되어 있기에 우천 시 지붕에서 물이 떨어지는 곳임을 추정해볼

수 있다. 또한, 앞서 살펴본 장안성의 와편 낙수구와 왕흥사지 서건물

지 집와시설은 유사한 점이 많은데, 건물(통로)의 기단에 인접하여 시

설된 점, 중국에서 전을 통해 낙수구를 구획한 것과 마찬가지로 기와

를 통해 구획한 점, 일정한 방향으로 와편을 세워둔 점이 흡사하다.

이를 고려해보면 왕흥사지의 집와시설 역시 낙수구로 가능성을 열어

둘 수 있을 것이며, 서편대지로 이어지는 동서방향의 집와시설 역시

그 자체로 통로시설보다는 통로시설과 관련된 낙수구 가능성을 열어

둘 수 있을 것이다. 집와시설이 서건물지 서쪽에만 시설된 원인으로

는 먼저 서쪽에 서편대지 배수로가 바로 인접하고 있기에 낙수구를

보강하여 안정성

30을 꾀했을 가능성, 서편대지가 사찰 공간 구성에

있어 단순히 사역 외곽에 배치된 생활공간 이상의 의미를 가지기에

31

29

국립부여문화재연구소, 뺷王興寺址 Ⅵ뺸, 2015, 38쪽.

30

기와를 활용해 저습지대의 안정을 꾀한 사례는 관북리 유적의 부와시설, 왕흥사지 동

부속건물지 기단토 내부 집와시설 등에서도 확인할 수 있다. 또한, 왕흥사지의 경우 배

수로와 인접한 곳을 보강한 사례가 확인되는데, 북동쪽에서 유입되는 유수를 막기 위

해 동건물지 북동측과 동측 기단을 큰 판석으로 면맞춤하여다.

31

정성목, 「부여 왕흥사지 최근 발굴조사 성과」, 뺷백제 사비도성의 불교사찰뺸, 국립부여

제30호

366

<그림 7>

왕흥사지 서건물지 집와시설 (국립부여문화재연구소 2015)

서편대지에서 보이는 서건물지 서측기단만 기와를 활용할 낙수구를

적용했을 가능성

32을 추정해볼 수 있다.

낙수 역할의 유구는 지붕이 있는 건물, 특히 기와를 활용한 건물에

는 대부분 존재할 것이다. 다만, 특별히 인위적인 시설이 없는 낮은 깊

이의 구상유구일 수도 있기에 발굴보고서에서 구체적으로 다루어지지

못할 수도 있을 것이며, 구체적인 배수 역할을 부여받지 않고 낙수로

단순히 지표면이 파인 경우도 있어 신중한 해석이 필요할 것이다.

IV. 지하배수 사례

지하배수 시설은 지표면 아래에 설치되는 시설로 지표의 잔류수와

토양 속의 중력수를 개거나 암거에 침출시켜 배제하거나 지하수위의

저하를 모색하기 위해 사용된다.

문화재연구소ㆍ한국고대학회, 2015, 189~190쪽.

32

이러한 관점에서 강당지 남편의 집와시설도 유사한 성격을 띠었을 것이다.

백제 사찰 배수체계 연구

367

특히 개거 배수로는 고고학적으로 가장 보편적으로 인식되는 시설

로 폭우나 홍수 시 유적에 유입된 물을 배출하기도 하지만, 저습지에

위치한 부여의 특성을 생각해 보면, 평시에 유적 내에서 용출되거나

유입되는 물을 처리하는 중요한 역할을 담당했을 것이다.

암거 배수로의 경우 가장 중요한 기능으로 지하수위의 저하를 말

할 수 있다. 강우 시에는 지하수위면 상승과 간극수압 증가로 인해 사

면 파괴를 발생하는 경우가 많아서 지하수위를 낮게 유지하는 것이

매우 중요하다.

33 이를 위해 암거 시설을 설치하거나 집수시설과 결

합된 암거를 통해 현대 수평배수공 또는 배수정

34과 유사한 효과를

모색했을 것이다.

1. 개거 배수로

사비기 백제 유적에서는 개거 배수로를 쉽게 확인할 수 있다. 일반

적으로는 굴착을 통해 단순히 땅을 파내고 추가적인 시설 없이 바닥과

벽면을 다져서 활용한 토축배수로(구상유구)가 다수 확인되어 백제에

서 가장 일반적인 배수로 형식임을 알 수 있다. 벽과 바닥을 보강한 배

33 Duncan, J. Michael and Stephen G. Wright(

조성하 역), 앞의 글, 2007, 392쪽.

34

수평배수공

배수정

제30호

368

수로는 왕궁과 사찰 등 위계가 높은 유적에서 주로 확인되는데, 이는

위계에 따른 구분일 수도 있지만 피복재의 사용을 통해 내구도 증가와

물이 대지로 다시 흡수되는 것을 방지하는 목적도 있었을 것이다.

중국 도성 사례에서도 개거 배수로[明溝]의 피복 사례는 쉽게 찾아볼

수 있다. 이른 시기에는 석판(石板)을 활용한 사례가 보이는데, 이리두

(二里頭) 2

호 궁전 유적의 정원 동남쪽에는 도랑을 파서 석판(石板)을 깔

아 놓은 수로가 있으며 언사상성(偃師商城)에는 4호, 5호 궁전 등에서

이러한 석판 수도(水道)가 확인되고 있다.

35 이후 시대에는 주로 전(塼)

을 활발히 사용하였다. 남경(南京) 건강도성(建康都城)의 대행궁지구(大行

宮地區

)

유적에서는 전(塼)을 활용한 도로 측구와 건물 사이의 배수로가

확인되었으며,

36 진회구 이제항2호(秦淮區 利濟巷2號) 유적에서도 전을

활용한 측구가 확인되었다.

37 낙양시(洛陽市) 한위고성(漢魏故城) 북위궁

성(北魏宮城) 2호 건물과 창합문(閶闔門) 사이 포장도로 양쪽에서도 너비

25~30cm,

깊이 30cm의 벽돌 도랑이 잔존함이 확인되었다.

38

백제의 경우도 배수로에 전(塼)을 일부 사용한 사례가 확인된 바 있

는데, 구교리 367번지 유적의 와적배수로가 주목된다. 배수로는 완만

한 ‘U’자형으로 굴착하고 기와를 평적하여 양쪽 벽을 수직으로 조성

35

史寶琳,

「公元前兩千紀前後中原地區的水道設施(上)」, 뺷文物春秋뺸 1, 文物春秋杂志社, 2016a.

36

國家文物局,

「南京 大行宮地區 六朝 建康都城 考古」, 뺷2003中國重要考古發現뺸, 文物出版社,

2004, 116~120

쪽.

37

南京市考古研究院,

「南京市秦淮區利濟巷2號東側六朝建康城遺址2021年考古發掘收獲」, 뺷黃河.

黃土.黃種人

뺸 6, 水利部黃河水利委員會, 2022, 6~9쪽.

38

中國社會科學院考古研究所

ㆍ奈良文化財研究所, 「河南洛陽市漢魏故城發現北魏宮城三號建築遺

址

」, 뺷考古뺸 6, 中國社會科學院 考古硏究所, 2010, 5~6쪽.

백제 사찰 배수체계 연구

369

하였는데, 벽면은 주로 암키와를 이용하여 종방향으로 포개듯이 쌓았

고 최고 8단까지 남아있으며 부분적으로는 전을 사용하기도 하였다.

39

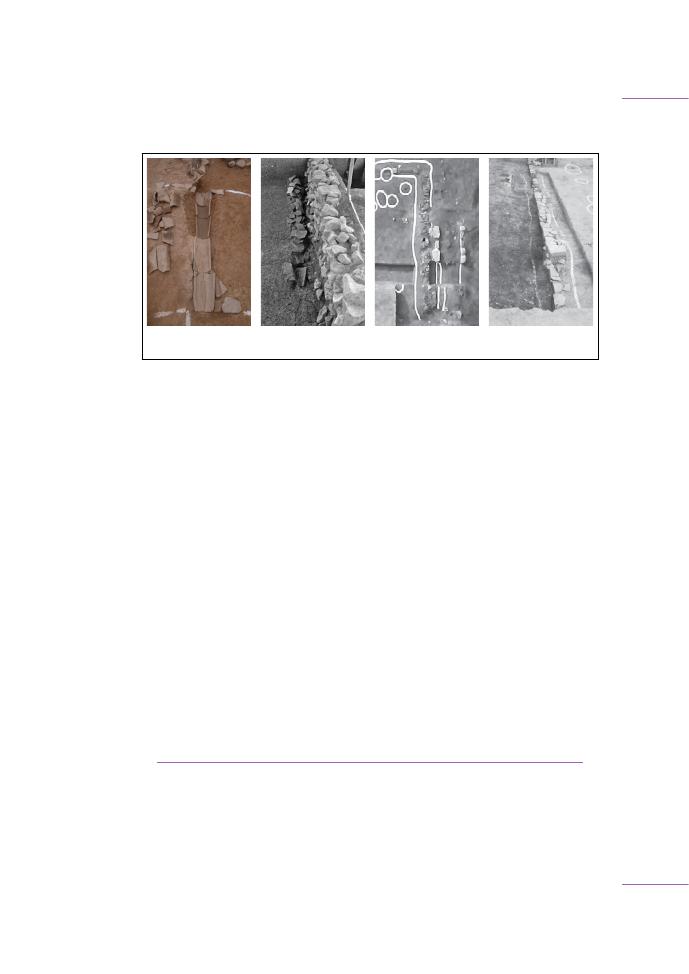

이외의 백제 개거 배수로 대부분은 석재로 포장되어 있다. 대표적

사례를 알아보면, 먼저 정림사지 서석축 배수로는 잘 다듬어진 석재

를 2단으로 횡적하여 쌓은 너비 40~50cm, 깊이 30cm이며 바닥면에

는 소형 석재편들과 기와편들이 깔려있다. 이 배수로는 아래의 우물

형 집수시설로 떨어져 물을 배출하는 구조이다.

40 관북리 유적에서는

부소산 기슭에 인접한 F구에서 배수로가 확인되었다. 동서배수구의

전체 길이는 49.8m에 달하고 있으며, 너비는 50~60cm, 깊이는 30cm

내외로 남북방향으로 축조된 배수로와 직각으로 접속되고 있다. 2개

의 배수구가 직각으로 연결되는 장소에는 이를 기단으로 활용하는 건

물지도 축조되어 있다.

41 익산 왕궁리 유적42에서는 대규모의 배수시

설이 확인되었다. 그중 가장 주목되는 개거 배수로는 서편에 위치한

동서 석축배수로로 폭 120~170cm, 깊이 110cm, 최대 10단의 석벽

이 잔존하고 있다. 배수로는 상부의 자연배수로로부터 시작되어 중간

39

한국문화재재단, 앞의 글, 2015, 236쪽.

40

국립부여문화재연구소, 앞의 글, 2011, 105~106쪽.

41

윤무병, 뺷扶餘 官北里 百濟 遺蹟 發掘 報告(II)뺸, 충남대학교박물관, 충청남도청, 1999,

25~26

쪽.

42

익산지역의 백제 건축은 무왕의 지대한 관심하에 진행되었던 국책사업으로 당대 최고

의 건축기술 반영되어 부여에서 보이지 않은 새로운 토목기술이 나타나고 있다. 또한

중국 남북조시기 중국의 건축 기술이 새롭게 유입되기도 한다(조원창, 「익산지역 백제

건축유적에서 보이는 새로운 토목ㆍ건축 기술」, 뺷마한백제문화뺸 28, 원광대학교 마한

백제문화연구소, 2016). 이러한 배경에 의해 주로 위덕왕대 축조된 능산리사지와 왕

흥사지에서는 보이지 않거나 더 발전된 배수체계가 적용되었을 가능성이 크다. 본고에

서는 이에 대해 구체적으로 다루지 못하였지만, 추후 종합적인 연구를 기대한다.

제30호

370

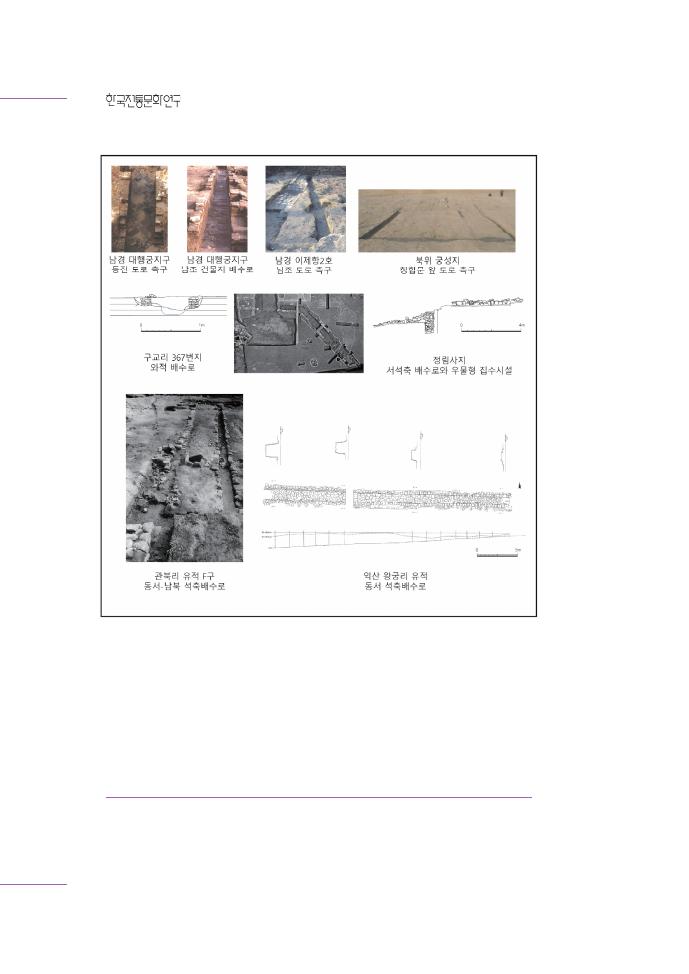

<그림 8>

개거배수로 사례

(國家文物局 2004; 南京市考古

研究院 2022; 中國社會科學院考古研究所ㆍ奈良文化財研究所 2010;

한국문화재재단 2015; 국립부여문화재연구소 2011; 윤무병 1999; 국립부여문화재연구소 2002)

대형화장실 3기와도 연결되며 종국에는 서벽 출수구로 빠져나가는

데, 배수의 기능뿐 아니라 공간 구획의 역할도 하여 북편으로는 공방

관련 시설이 위치하고 있다.

43

43

국립부여문화재연구소, 뺷益山 王宮里 發掘中間報告Ⅳ뺸, 2002 ; 뺷王宮里 發掘中間報告Ⅴ뺸,

2006.

백제 사찰 배수체계 연구

371

본고에서 소개한 사례 외에도, 개거 배수로는 유적의 성격, 입지,

위계에 따라 매우 다양한 형태로 확인되고 있다. 여기서는 배수로 축

조방법과 구조에 따른 구체적인 분류는 다루지 못하였으나, 배수로

역시 굴착하여 시설물을 설치하는 유구이다. 이는 본질적으로 기단

과 흡사한 축조기법을 가진 것으로 구체적인 연구가 진행된 기단 연

구의 사례

44를 참고한다면 앞으로 배수로 역시 세분화된 분류 및 축

조기법 연구가 가능할 것이다.

2. 암거 배수로

암거 또한 백제에서 적극적으로 사용되었다. 즉, 암거는 경우 일찍

이 배수체계의 한 부분을 담당해온 시설로 중국 사례를 보면 더 잘 알

수 있다. 중국에서 발견된 가장 오래된 도수관(陶水管)은 하남성(河南省)

회양현(淮陽縣) 평량대(平粮台) 유적에서 출토되었다. 발견된 도관은 길

이 5m로 도로 지하에 설치하여 성벽의 도랑으로 연결되어 있다. 정

주(鄭州) 대사고(大師姑) 이리두(二里头)시대의 회구(灰溝) G5와 회갱(灰坑)

H75

에서 다량의 도관편이 출토된 바 있으며, 언사(偃師) 이리두(二里頭)

궁전(宮殿)지구 2호 궁전의 정원에서는 도질(陶質) 관도(管道)가 동랑(東廊)

을 관통하여 동부의 제1호문을 통과하는 양상이 밝혀진 바 있다. 언사

상성(偃師商城)의 대형 건물지에도 직경 23.5~34cm, 길이 63~70cm

44

김혜정, 「백제 사비기 사찰 기단 축조공정과 위계에 관한 연구」, 뺷한국상고사학보뺸 70,

한국상고사학회, 2010; 조원창, 「百濟 瓦積基壇에 대한 一硏究」, 뺷한국상고사학보뺸 33,

한국상고사학회, 2002; 「백제 사비기 강당지 기단의 형식과 변천」, 뺷文化史學뺸 34, 한

국문화사학회, 2010b.

제30호

372

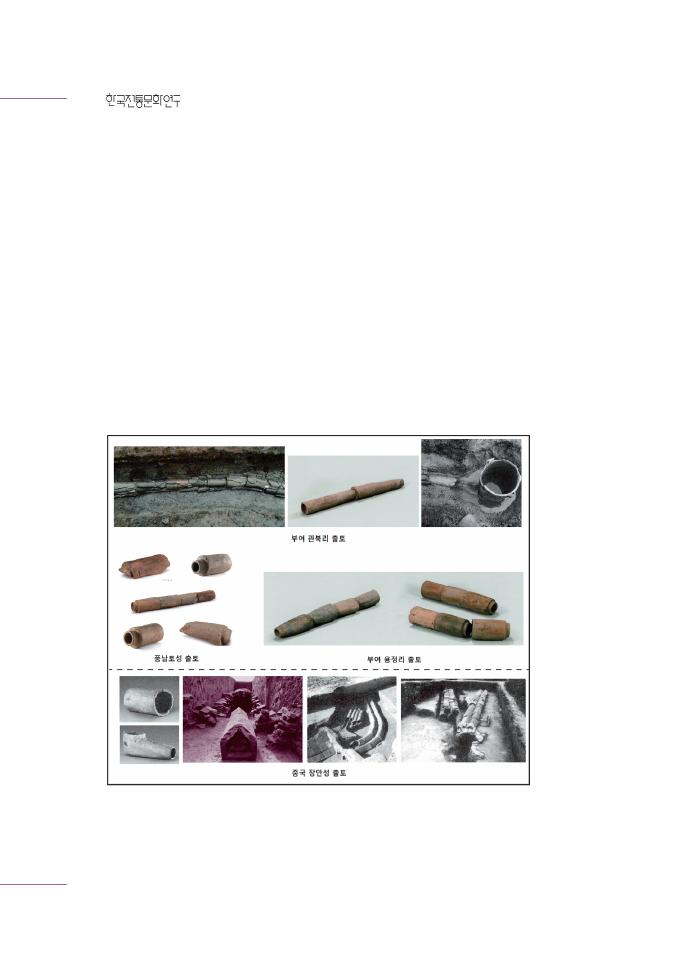

<그림 9>

고대 배수관

(한성백제박물관, 2014; 국립중앙박물관ㆍ백제세계유산센터, 2016;

张建锋, 2014; 奈良文化財研究所, 2011)

수도시설이 확인되었다. 정주상성(鄭州商城)에서는 도관의 기술이 발달

하여 깔때기형이나 방통형(方筒形)과 같은 새로운 형태가 출현하며 이

들이 저수지와 우물과 연결되어 도시 전체의 수리체계를 이루고 있

다. 도관의 출토 유적은 매우 다양하여 안양(安陽) 은허(殷墟) 백가분(白

家墳

)

유적, 은허(殷墟) 묘포(苗圃) 북지(北地) 주동(鑄銅) 유적, 산서성(陝西

省

)

보계시(宝鸡市) 조진(召陳) 유적 등에서 확인된다. 전국시대의 수리

체계는 더욱 복잡해지고 도관의 질도 향상되며 전국시대 말기까지 이

루어진다. 당시 중원지역의 습한 기후에 의해 기단토[夯土]를 보호하기

백제 사찰 배수체계 연구

373

위해 대형 건물 위주로 다양한 배수시설이 부설되며 도관이 건물의

기단 하부에 설치되기도 한다.

45 배수관은 특히 한 장안성(長安成)에서

성벽, 성호(城壕), 성문, 대가(大街), 도로, 궁장(宮牆), 궁문, 궁전(宮殿), 부

고(府庫), 종묘 등 많은 유구에서 확인된다. 도관의 형태 또한 다양한

데, 직통형(直筒形)ㆍ곡척형(曲尺形)ㆍ오각형관이 단열에서 5열까지 시

설되었다.

46

백제 역시 한성기 풍납토성 198번지 유적에서 토관이 다수 확인되

고 있어 이른 시기부터 암거 배수로를 사용했던 것으로 보이며, 사비

기 유적에서도 암거는 빈번하게 확인되고 있다. 이러한 암거에 대해

세부적으로 살펴보면 이들이 배수체계 안에서 가지는 목적이 다양한

것으로 보인다.

가장 배수의 목적에 부합하는 암거는 지하 내부의 물을 처리하기

위한 종류일 것이다. 암거를 통해 지표상에서 흡수되는 물과 지하에

서 발생하는 물을 배출하여 대지와 건물은 안정을 꾀하려 한 것이다.

대표적 사례는 관북리 서편 저습지 성토대지에서 확인된 대규모 기와

암거와 도수관이다. Ⅰ-1호 목곽수조와 이와 연결된 기와암거는 암

키와 1장을 뉘이고 그 위에 다시 안쪽이 마주 보도록 암키와를 얹었

다. 이는 다시 Ⅰ-2호 목곽수조와 연결되는데, 이 역시 암키와 2~3

매를 바닥에 깐 다음 수키와 3~4매가 마주보도록 얹었다. 남쪽의 Ⅱ

45

史寶琳,

앞의 글, 2016a ; 「公元前兩千紀前後中原地區的水道設施(下)」, 뺷文物春秋뺸 2, 文物

春秋杂志社, 2016b.

46

张建锋

,「汉长安城排水管道的考古学论述」, 뺷中原文物뺸 2014-5, 河南博物院, 2014.

제30호

374

<그림 10>

관북리 기와암거 (국립부여문화재연구소 2009b, 2009c 재편집)

-1

호 목곽수조는 토수기와 두 매를 맞대어 원통형으로 만든 기와관

을 연결하였는데, 관로의 중간에는 남쪽으로 물이 흘러들도록 고안된

T

자형 접합부도 확인된다. Ⅱ-1호 목곽수조와 연장되어 연결된 2호

기와배수관은 일반기와보다 태토 및 마감처리가 떨어져서 배수관용

으로 쓰기 위해 별도로 제조했을 가능성이 추정되었으며, 자연지형의

경사를 따라 서쪽 저습지 내의 자연수로까지 연장되어 이들 기와암거

가 배수 목적임을 알 수 있게 하였다. 이외에도 관북리 유적에는 전용

으로 만들어진 토제 도수관과 방습과 관련된 시설로 추정되는 부와시

설도 있어 저습지 성토대지의 배수를 위해 다양한 배수시설의 설치가

백제 사찰 배수체계 연구

375

<그림 11>

왕궁리 포와시설과 포석시설 (국립부여문화재연구소 2002 재편집)

있었음을 알 수 있다.

47

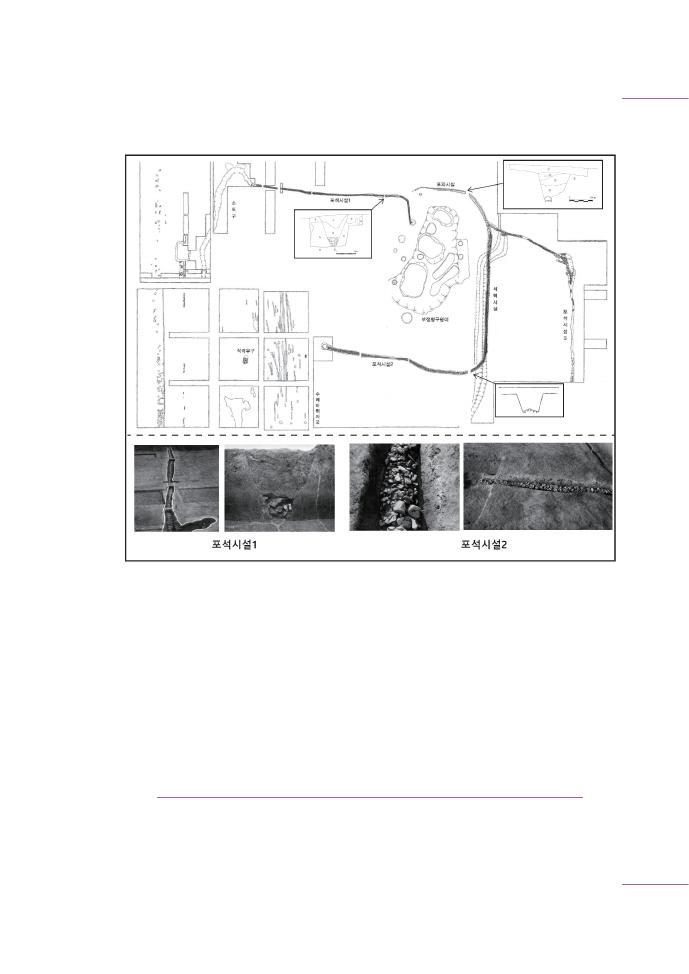

석축 암거를 통한 방법도 확인되는데, 익산 왕궁리 유적의 포석시

설이 대표적이다. 포석시설은 생토층을 파내고 돌을 일정한 두께로

깔은 다음 다시 흙으로 메워 만든 것이다. 이와 같은 시설은 지상의

물을 흡수하여 지하의 포석시설을 타고 흘러갈 수 있도록 고안한 것

으로 추정되었다. 포석시설은 기와를 활용한 포와시설과 연결되는데,

47

국립부여문화재연구소, 앞의 글, 2009b; 뺷扶餘 官北里百濟遺蹟 發掘報告Ⅳ -2008年 調査

區域

뺸, 2009c.

제30호

376

<그림 12>

익산 왕궁리유적 암거

(국립부여문화재연구소 1997, 2002, 2006, 2008, 2010, 2015, 2021 재편집)

이 역시 생토층을 파내고 기와를 토수관처럼 연결하여 지하의 물이

관을 통하여 흘러가도록 한 것이다.

48 이러한 포석시설과 포와시설을

왕궁리 서편 경사지에 복합적으로 시설하여 상부로부터 내려오는 물

을 흡수할 뿐 아니라 경사지대의 배수를 담당하여 경사지의 안정을

모색한 사례라 할 수 있다.

위 외에도 건물 기단토 내부에 와열이 설치되어 기단토 내부의 배

수 기능을 꾀한 익산 왕궁리유적 건물지 26과 왕흥사지 서편건물지

48

국립부여문화재연구소, 앞의 글, 2002.

백제 사찰 배수체계 연구

377

사례가 있으며, 가람 중심구역 배수 및 남편 저습지 일대에 안정화를

위한 석축 암거가 확인된 능산리사지 사례도 주목할 수 있다.

다만, 우리가 일반적으로 암거로 인식하는 시설 대부분은 지하수위

를 낮춰 안정성을 높이려는 목적보다는 개거 배수로가 가지는 단절이

라는 단점을 극복하기 위해 설치된 사례가 많다. 개거 배수로의 상면

에 판석 등 석재를 이용하여 덮개를 덮어서 만든 암거로 기능적으로

개거와 동일한 기능을 한다.

백제의 경우 익산 왕궁리유적 사례가 대표적으로 석축 또는 담장

및 성벽을 단절하지 않고 물을 흐르게 하려는 송수(送水) 목적의 시설

이 주목된다. 왕궁리유적은 사방이 궁장(宮墻)으로 둘러싸여 있기에

서쪽 궁장 남편 수구(水口), 동쪽 궁장 남편 수구, 동쪽 궁장 북편 수구,

동쪽 궁장 암거, 서쪽 궁장 암거 및 수구 등 내부의 물을 배출하기 위

한 시설이 확인되었다. 또한 유적 내부에도 건물지 29와 건물지 30

인근 동서석축 4에는 전각 건물로 물을 공급하기 위해 토관으로 만든

도수시설이 설치되어 있으며,

49 정원 중심부로 물을 공급하기 위한

수조 시설과 접하여 생토를 굴광한 후 시설한 석재 암거 배수시설도

확인된다.

50 대부분의 배수로가 암거로 축조된 중국 사례와 직접 비

교하기는 어렵겠지만, 앞서 살펴본 중국 사례에서도 성벽과 담장 하

부를 관통할 때 암거가 활용되고 있다. 장안성의 경우 계궁(桂宮)을 통

과하여 미앙궁(未央宮)의 연지로 송수한 뒤 다시 성벽을 빠져나가는 대

49

국립부여문화재연구소, 뺷益山 王宮里 發掘中間報告Ⅳ뺸, 2007, 38쪽.

50

국립부여문화재연구소, 앞의 글, 2007, 86~88쪽.

제30호

378

<그림 13>

통행을 위한 암거

(국립부여문화재연구소 2009b; 금강문화유산연구원 2012; 한국문화재재단 2015)

규모 송수과정에 암거가 활용된다.

다음으로 통행에 제약이 발생하거나 안전상의 문제가 생길 수 있

기에 개거에 덮개를 설정한 구조의 암거도 일상생활 속에서 널리 사

용됐을 것이다.

51 건물지 사이의 좁은 공간에 암거를 활용한 구교리

367

번지 유적, 수혈유구와 담장 사이의 배수로를 지하화시킨 가탑들

유적 2지점 2호 건물지 사례, 남북도로와 동서도로의 교차지점의 측

구를 암거로 처리한 관북리의 사례 등 통행을 위한 암거는 많은 수가

확인되고 있다. 지금까지 소개한 기능의 암거는 전체 사례 중 극히 일

부이다. 앞으로 배수 기능은 개거와 동일하나 편의 및 특정 목적을 위

해 암거를 시설한 사례도 존재할 수 있음을 인지한다면 배수체계 해

석에 도움이 될 것이다.

51

이러한 관점에서 암거를 건물지 기단부에 조성된 노출형 암거(暗渠)와 지표면 하부에

매설된 지하암거(地下暗渠)로 구분한 사례가 주목된다(한주성, 「익산 미륵사의 주변

물길 이동과 가람배치 변화의 상관성 검토 -고려 후기 미륵사 배치 변화를 중심으로」,

뺷대한건축학회논문집뺸 30-12, 대한건축학회)

백제 사찰 배수체계 연구

379

V. 능산리사지와 왕흥사지의 배수체계

능산리사지와 왕흥사지는 백제 배수체계의 양상을 살펴보기 용이

한 유적으로 판단된다. 이는 두 사찰 모두 계획적인 대지조성이 실시

되었으며 중심 가람과 함께 부속 건물지군이 확인되고 있어 유기적인

배수시설이 존재할 가능성이 높을 것이다. 또한, 능산리사지의 경우

동나성과 능산리왕릉 사이의 연약지반에 위치하고 왕흥사지는 산지

구릉에 자리 잡고 있어 평지에 위치한 유적에 비해 배수체계 마련은

사찰 운영에 있어 중요한 과제일 것이다. 마지막으로 두 사찰이 567

년과 577년 비슷한 시기 창건되어 동일한 시점에서 백제에 적용되었

던 배수체계를 비교하여 살펴볼 수 있을 것이다.

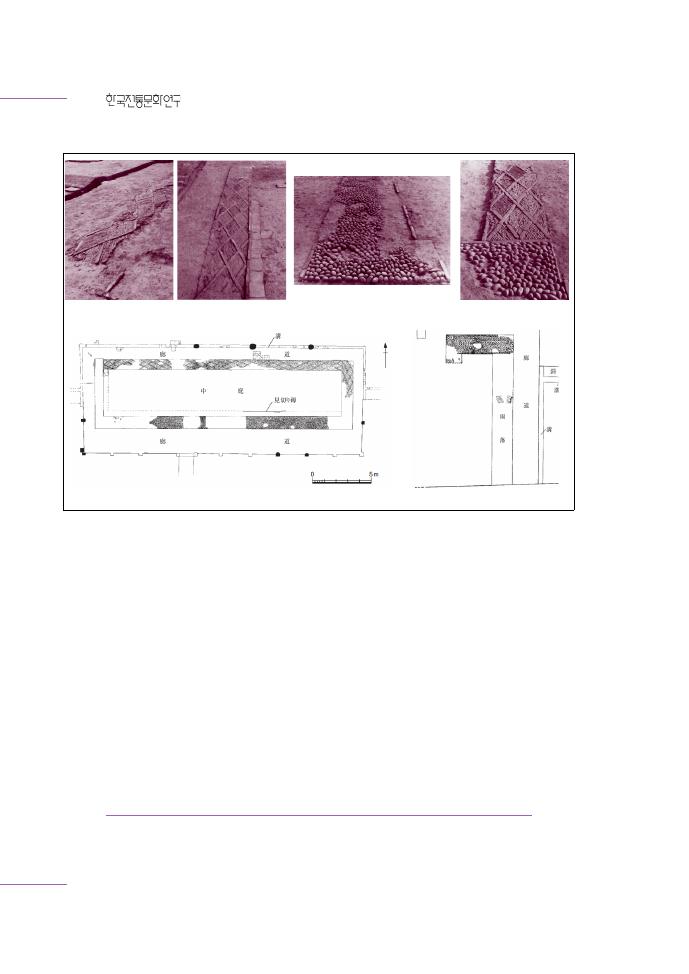

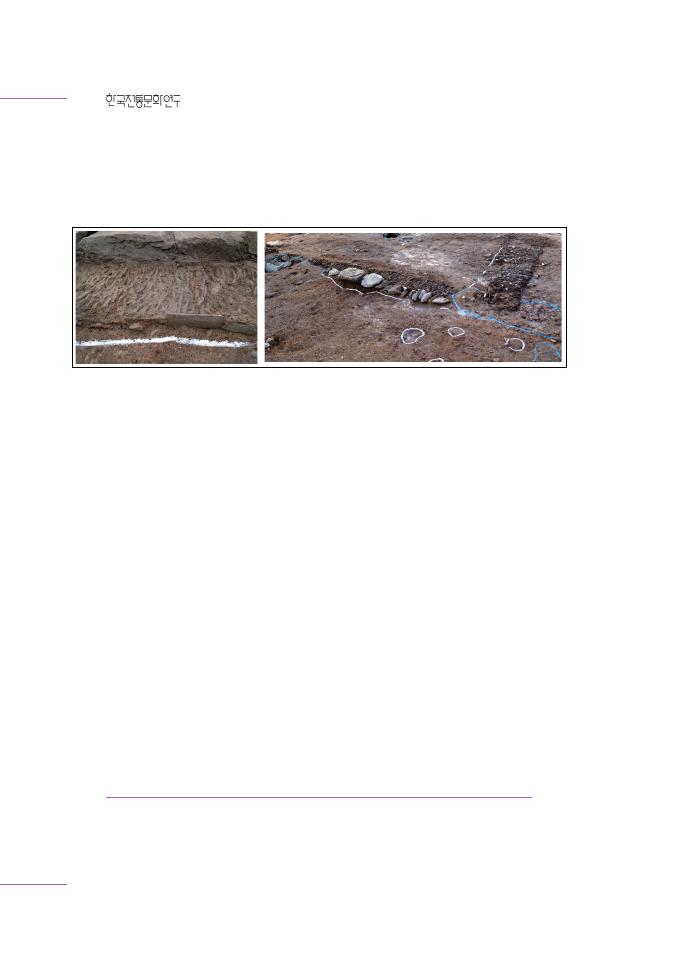

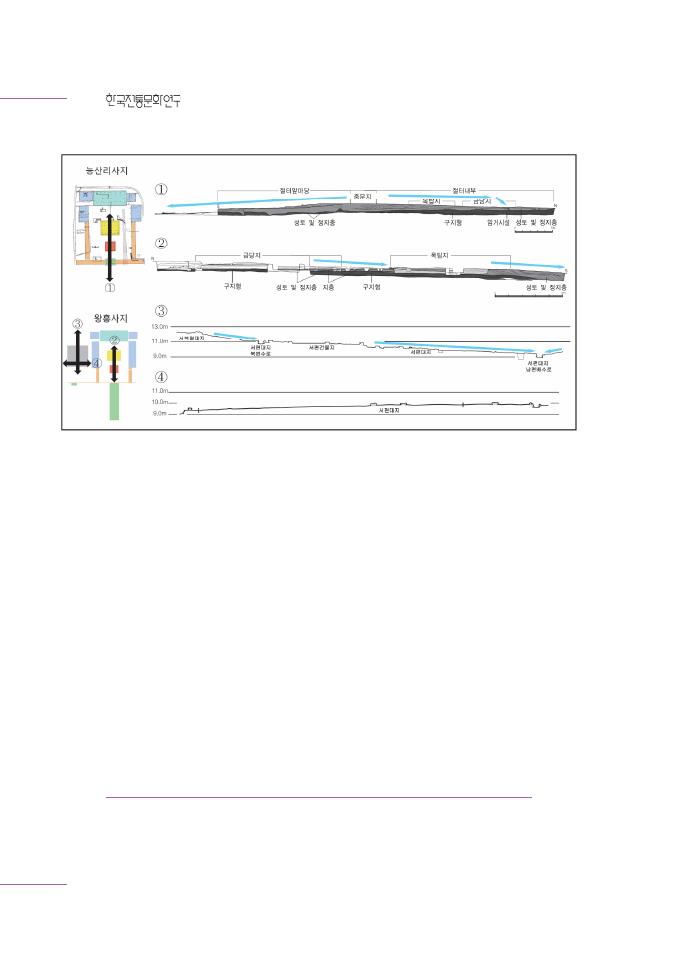

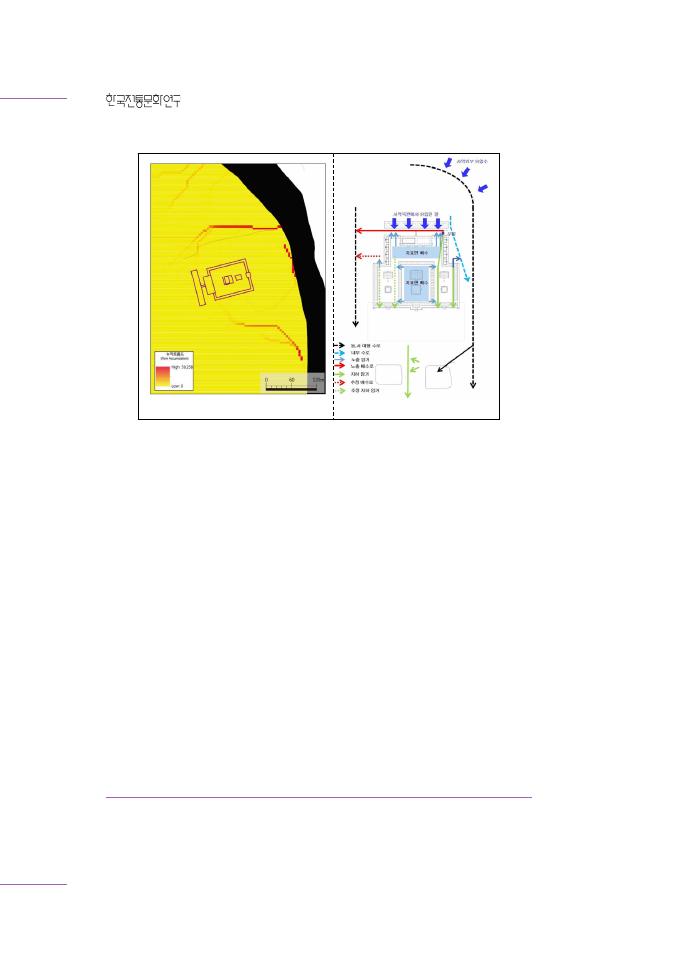

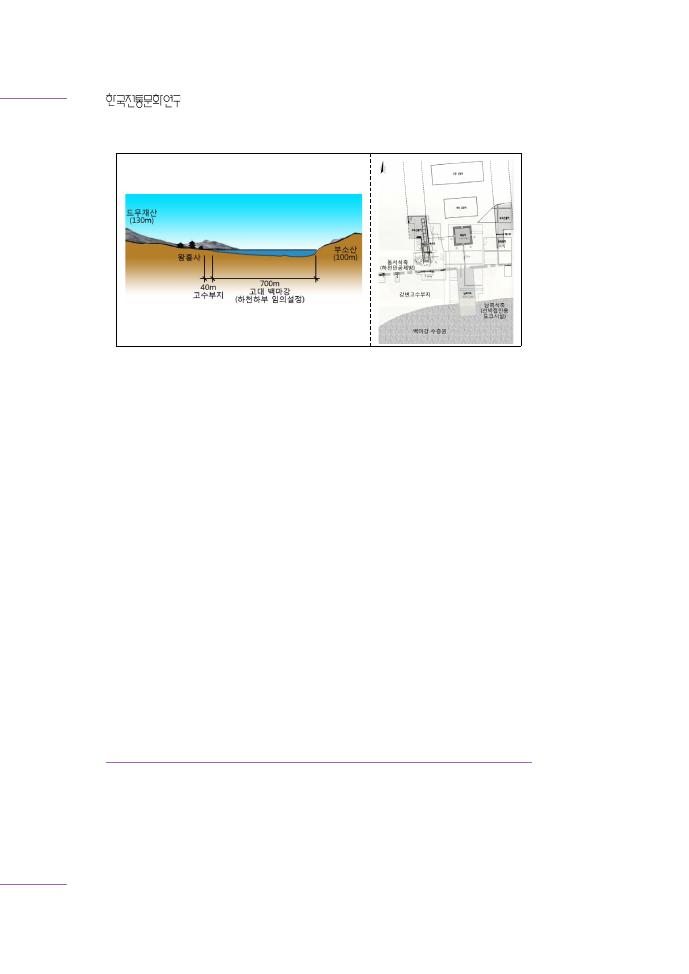

1. 대지조성 경사

부여 능산리사지와 왕흥사지 대지조성 양상을 살펴보면, 양자 모

두 목탑지 전면으로 대지가 사역 외부 방향으로 경사진 양상이 확인

되고 있다. 특히 본격적으로 경사가 시작되는 부분에서 대지조성의

방법에서 변화가 발생하고 있어, 이 경사는 의도되어 조성되었을 가

능성을 생각해 볼 수 있다.

능산리사지는 목탑지 남편 부근을 경계로 경사성토방법이 사용되

었는데, 갈색계통의 마사토와 점토가 약 30~60cm 두께로 반복되며

경사각 약 30~40°를 이루며 매우 경사지게 쌓여 있다. 이 같은 양상

제30호

380

<그림 14>

능산리사지와 왕흥사지의 경사 (국립부여문화재연구소 2009a, 2016 재편집)

은 남회랑지 남쪽 약 11m 지점까지 계속되었으며, 이 구역은 중심사

역에 비해 전반적으로 성토한 대지 높이가 낮다.

52 왕흥사지의 경우

사역 전체에 조성된 성토층이 목탑지 남편기단을 경계로 성토방법에

변화를 보인다. 목탑지 남편기단 북쪽으로는 성토층이 비교적 수평하

게 쌓여있는 데 반해, 기단 남쪽부터는 갈색 자갈층과 갈색 사질층이

평균 경사각 약 30~40°를 이루며 교대로 반복되면서 사역의 남편 경

계인 동서석축까지 이어진다. 이러한 중심부 축선의 경사를 통해서 원

활한 배수가 가능했을 것으로 보인다. 두 사찰 모두 강우 등 대규모의

과잉수가 유입되어도 자연스러운 경사를 따라 목탑지 앞편에서 중심

가람 외부로 배출이 가능할 것으로 보인다. 다만, 목탑지에서 금당지

52

국립부여문화재연구소, 뺷王興寺址Ⅲ 木塔址 金堂址 發掘調査報告書뺸, 2009a, 154~155

쪽; 뺷王興寺址Ⅶ뺸, 2016, 153~156쪽.

백제 사찰 배수체계 연구

381

로 향하는 부분의 대지는 양자 간의 차이가 보이는데, 금당지에서 목

탑지 방향으로도 경사가 형성되어 있는 왕흥사지에 비해, 능산리사지

의 경우 목탑지에서 금당ㆍ강당 방향으로는 다시 역경사가 형성되어

있다. 목탑과 금당으로 구성되는 중심 공간은 사찰에서 핵심적인 구역

으로 이를 위한 배수 역시 매우 중요하게 여겨졌기 때문에, 두 사찰은

주어진 환경에 적합한 효율적인 방법을 각각 적용한 것으로 보인다.

대지의 경사는 중심가람 축선 외에도 사찰 전반적으로 적용되었을

가능성이 있다. 특히 왕흥사지에서 이를 추정할 수 있는 양상이 보인

다. 왕흥사지 중심가람 서편에 위치한 서편대지의 경우 서북편대지-

서편건물지-서편대지를 따라 남북으로 경사를 지며 대지가 조성되어

있다. 이를 통해 상부에서 내려오는 물이 경사를 따라 서편대지 남편

배수로로 유도가 가능한 것으로 보인다. 경사는 남-북뿐만이 아닌 동

-

서로도 적용되었을 보인다. 서편대지 동-서 단면도를 살펴보면 서

편배수로가 위치한 서쪽으로 갈수록 높이가 낮아지고 있다. 넓은 서

편대지에 유입된 물은 경사를 따라 효율적으로 서편배수로로 배출되

었을 것이다.

경사를 활용한 배수방법은 다른 사찰 등 유적에서도 적극적으로

도입되었을 것이다. 미륵사지의 경우 주변으로부터 유입되는 물이 사

역의 외부로 유도하여 내부로의 유입을 차단하는 것과 내부에서 생성

된 물을 지형에 맞게 서쪽과 남쪽으로 유도하여 배출하는 2개의 체계

로 구성되어 있음이 추정되었다.

53

53

한주성, 앞의 글, 2014, 208쪽.

제30호

382

2. 중심구역 배수

사찰 건물은 중문, 회랑의 진입과 통로 공간, 탑과 금당으로 구성된

예배 공간, 승방, 강당 등으로 이루어진 생활과 수행의 공간으로 구분

할 수 있다. 이는 기본적으로 예배 공간을 중심에 두고 진입ㆍ통로 공

간과 생활ㆍ수행 공간이 둘러싸는 형태로 구성된다.

54 즉 탑과 금당

으로 구성된 구역은 가장 중심이 되는 구역으로 사찰에 핵심적인 공

간으로, 이 공간의 배수는 가장 중요하게 고려되었을 것이다.

먼저 왕흥사지의 경우 능산리사지에 비해 중심구역 배수가 용이한

것으로 보인다. 앞서 알아본 것과 같이, 왕흥사지는 금당-목탑으로

가며 낮아지는 경사로 대지가 조성되어 있다. 이에 따라 소규모 시설

을 통해서 배수가 가능했을 것으로, 주로 낙수를 위한 도랑을 적극적

으로 사찰 배수체계에 편입하여 활용한 것으로 보인다. 왕흥사지 서

건물지의 동측 기단 및 북서측 기단 외곽에서는 건물지와 평행하게

남북방향으로 이어지는 너비 40~90cm의 낙수구로 추정되는 구상유

구가 확인되었으며,

55 동건물지에서도 서측 기단 외곽에서 남북방향

폭 30~60cm의 낙수구로 추정되는 구상유구가 확인되었다.

56 즉 목

탑과 금당의 양옆(서건물지의 동쪽, 동건물지의 서쪽)에 있는 낙수구로 중

심구역 내부에 위치한다.

54

민경선, 「백제 사찰과 도성의 입지관계」, 뺷백제 사찰 연구뺸, 국립부여문화재연구소,

2013, 213

쪽.

55

국립부여문화재연구소, 앞의 글, 2015, 37쪽.

56

국립부여문화재연구소, 앞의 글, 2016, 121쪽.

백제 사찰 배수체계 연구

383

<그림 15>

왕흥사지 중심구역 동편 배수 (국립부여문화재연구소 2016 재편집)

<그림 16>

왕흥사지 중심구역 서편 배수 (국립부여문화재연구소 2015 재편집)

중심구역에 유입된 물은 자연스럽게 물길이 만들어져 있는 동건물

지와 서건물지의 낙수구로 모일 것이다. 동건물지 낙수구에 모인 물

제30호

384

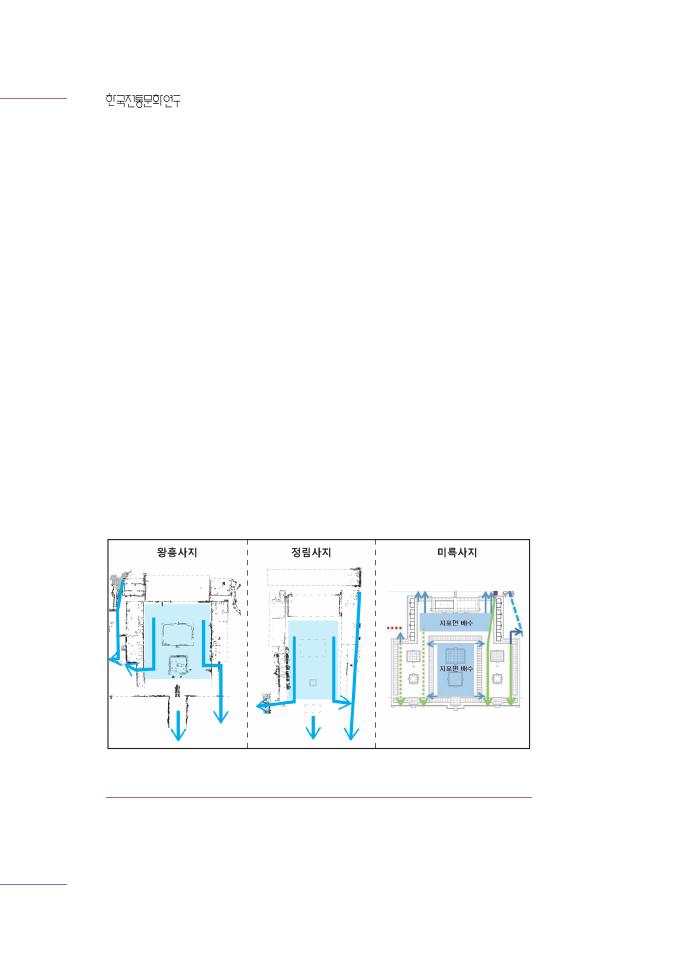

<그림 17>

왕흥사지ㆍ정림사지ㆍ미륵사지 중심구역 배수

(국립부여문화재연구소 2011, 2016; 한주성 2014 재편집)

은 경사에 따라 자연스럽게 아래로 흐를 것인데, 동건물지 남단-동회

랑지 북단 부근 낙수구가 끝나는 부분에는 집와시설이 설치되어 있

다. 흘러내려온 물은 집와시설

57에 모아진 뒤, 이와 이어져 있는 동회

랑지를 통과하는 동-서 방향 배수로를 통해 중심구역 밖으로 배출될

것이다. 이후, 다시 경사에 의해 동회랑지 동측기단 낙수구를 따라 사

역경계축대에 도달한 것이며 축대 밖으로 배출될 것이다.

이 흐름은 사찰 배수체계에서 미리 계획된 것으로 보이는데, 이 배

수 흐름을 연장한 축선에 경계 축대 밖의 배수시설이 위치하고 있다.

다음으로 서건물지 낙수구에 모인 물은 역시 자연스럽게 아래로 흐른

뒤, 이 역시 서건물지 남단-서회랑지 북단 부근에 조성된 서회랑지를

통과하는 동-서 방향 배수로를 통해 중심구역 밖으로 배출될 것이다.

이후의 흐름은 동편과 차이를 보이는데, 남편의 사역경계축대 방향이

57

이러한 배수와 관련된 집와시설 또는 기와를 깐 시설은 관북리 유적 또는 왕궁리 유적

등에서도 찾아볼 수 있다.

백제 사찰 배수체계 연구

385

아닌 서편대지 남측 배수로로 합류하여 빠져나가게 된다.

회랑지를 관통하여 중심구역 유입수를 지표로 배출하는 양상은 다

른 백제 사찰에서도 확인되고 있다. 정림사지에는 동회랑지와 서회랑

지를 통과하는 동석축배수로와 서석축배수로가 대칭되어 확인되고

있으며, 서석축 배수로는 경사면 배수를 통해 서편의 저지대로 연결

되고 동석축 배수로는 사역 안쪽에 고인 물이 석축 배수로를 지나 사

역 동쪽 외곽에서 흘러가는 남북 구상유구와 합수되어 사역 남쪽이

저지대(연지)로 배출되는 설계가 추정된다.

58 미륵사지의 경우 중원

회랑지의 네 모서리에서 바닥석과 좌ㆍ우 측면석, 덮개석으로 구성된

노출형 암거시설이 확인되는데, 사역 내부에서 생성된 물을 지표면을

통하여 노출형 암거로 유도하여 강당지 북편의 동서방향 배수로를 통

하여 사역의 서편 대형수로로 배출하거나 지하암거를 통하여 사역의

남쪽으로 배출하고 있다.

59

능산리사지의 경우 중심구역 배수시설이 좀 더 복합적으로 조성되

어 있는데,

60 특히 왕흥사지에서는 보이지 않았던 암거 배수로가 주목

된다. 능산리사지는 목탑지에서 강당지로 갈수록 경사가 낮아지고 있

어 중심구역 내부에 물이 쉽게 정체될 수 있다. 이에 따라 회랑지를 관

통하는 배수로를 통해 중심구역 배수를 담당했던 다른 사찰에 비해 다

58

국립부여문화재연구소, 앞의 글, 2011, 97~105쪽.

59

한주성, 앞의 글, 2014, 207~208쪽.

60

앞서 살펴본 왕흥사지 사례와 달리 낙수구는 배수과정에서 주된 역할을 하지 않는다.

능산리사지 강당지 남쪽 기단 앞에서 내부가 고운 모래로 메워진 낙수구가 확인되지만

(

국립부여박물관·부여군, 뺷陵寺- 扶餘 陵山里寺址發掘調査 進展報告書-뺸, 2000, 35쪽),

이 도랑이 다른 배수로와 연결되어 기능한 흔적은 적극적으로 보이지 않는다.

제30호

386

<그림 18>

능산리사지 중심구역 배수

(국립부여박물관ㆍ부여군 2000 재편집)

양한 수단을 마련한 것으로 보인

다. 이는 크게 3단계로 진행되는

데, 서쪽 암거와 연결 암거–동편

암거–서회랑 배수로와 서대배수

로 남회랑 배수로와 동대배수로

의 조합으로 나눌 수 있다.

1

단계는 가장 지하에서 물을 배

출하는 과정이다. 서쪽 암거는 사

지를 조성한 대지 밑 뻘흙 속 깊숙

히 만들어져 있으며 암거의 경사

도 급하다. 이를 보면 서쪽 암거는

계곡 입지상 유입수가 많았기 때

문에 대지를 조성하기 전에 설치

되어 하부 배수를 담당했을 것이다. 이후 서쪽 암거는 또 다른 암거인

제1석축배수시설과 연결되고 최종적으로 사찰 창건 이전에 설치되었

다가 이후 암거로 바뀐 초기중심배수로 물이 흐르게 된다. 이 과정을

통해 중심구역 하부의 대지 전반에 걸친 배수를 모색했을 것이다.

2

단계는 지표와 성토대지 내의 물을 배출하는 과정이다. 북쪽 암거

와 동쪽 암거는 사지의 대지를 파고 만든 것으로 건물이 거의 들어선

시점에 만들어졌다. 이 암거는 비교적 얕게 시설되어 있어 지표면의

과잉수를 흡수하는 동시에 지하배수의 역할도 할 수 있을 것이다. 또

한, 북쪽암거와 강당 앞 석곽형 시설에서 나오는 암거가 1단계의 서

백제 사찰 배수체계 연구

387

강당지 석곽형 배수시설

암거시설

남회랑지 배수로

서회랑지 북쪽 배수시설

<그림 19>

능산리사지 중심구역 배수시설 (국립부여박물관ㆍ부여군 2000)

쪽 암거와도 연결되어 있어, 과잉된 물을 더 깊이 지하로 내려보내 처

리하도록 모색했을 것이다.

3

단계는 지표상의 물을 배출하는 과정으로 다른 사찰 사례와 같이

회랑을 통과하는 배수로를 사용한다. 중심구역 내부에 고인 물을 빼

내기 위한 시설로, 목탑을 기준으로 남북으로 각각 경사가 있기에 나

뉘어 배출된다. 남쪽의 경우 서ㆍ동대배수로와 연결된 서회랑지 내부

배수구로 남회랑지 동편 배수로. 북쪽의 경우 서ㆍ동대배수로와 연결

된 서회랑지 북쪽의 토수기와를 연결한 배수시설, 불명건물지Ⅰ 남쪽

마당 배수로를 통해 물을 배출한다.

지금까지 내용을 정리하면, 능산리사지 중심구역의 경우 지형상의

이유로 배수가 원활하지 않으며, 태생적으로 사찰이 저습지를 성토하

고 위치한 까닭에 3중의 정교한 배수체계가 필요했던 것으로 보인다.

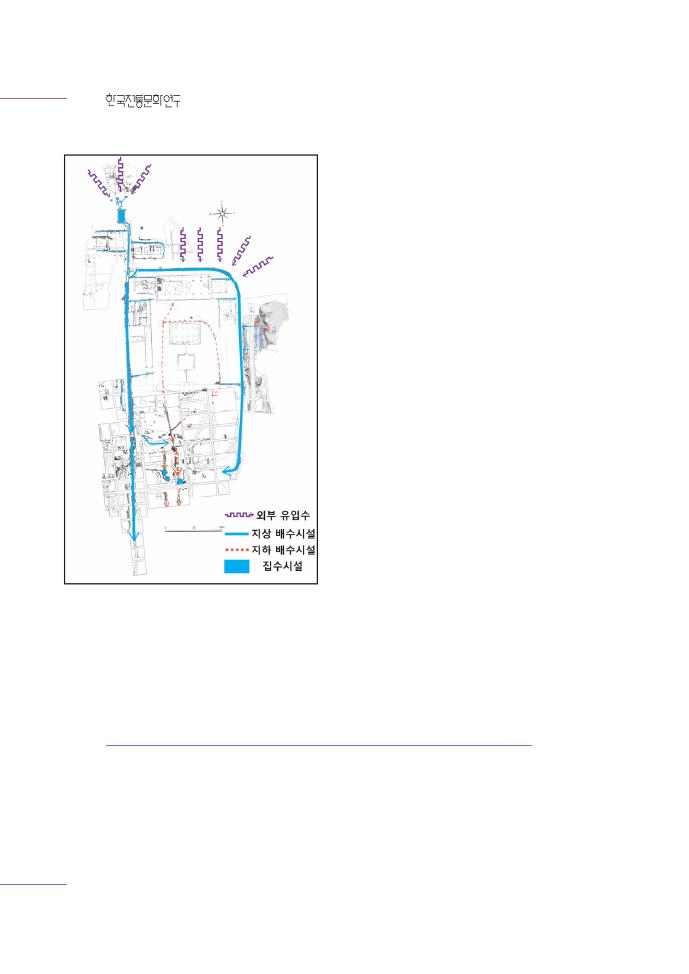

3. 외부구역 배수

사찰의 안정적인 운영을 위해서는 내부의 배수 과정도 중요하지만,

제30호

388

금강사지 누적흐름도

미륵사 배수체계 개념도

<그림 20>

금강사지와 미륵사지 유입수 차단

(국립부여문화재연구소 2018; 한주성 2014)

근본적으로 물의 유입을 최대한 차단하고 통제하는 것도 중요하다.

또한, 내부에서 배수된 물을 효과적이고 안정적으로 수용하는 공간의

확보도 필요하다. 특히 산에 인접한 능산리사지와 왕흥사지는 평지에

위치한 다른 사찰에 비해 이 부분이 더욱 중요했을 것이다.

외부에서 물의 유입을 차단하는 방법으로는 두 가지를 들 수 있을

것인데, 먼저 입지 자체를 유입수를 피할 수 있는 곳으로 선정하는 것

이다. 대표적으로 금강사지의 경우 지중탐사레이더(GPR)와 토양유실

인자(RUSLE)를 통한 분석결과 자연발생적 우곡을 최대한 활용하여 배

수가 가능한 안정된 지형에 입지한 것으로 추정되었다.

61 다음으로는

유입되는 물을 사역 외부로 유도하는 것으로 미륵사지가 대표적이다.

61

김성태, 「부여 금강사지 주변 토양 유실량 분석」, 뺷부여 금강사지뺸, 국립부여문화재연

구소, 2018.

백제 사찰 배수체계 연구

389

북편 집수시설과 우물

북ㆍ동대배수로

<그림 21>

능산리사지 북편 집수시설과 북ㆍ동대배수로

(국립부여박물관ㆍ부여군 2000; 한국전통문화대학교 고고학연구소 2010)

미륵사지는 주변으로부터 유입되는 물을 차단하기 위해 이중의 배수

로를 설정하였는데, 1차로 동편의 대형수로가 미륵산으로부터 직접

내려오는 물을 차단하고, 2차로 강당지 북편에 있는 동서방향의 배수

로로 사역북편에 다시 유입된 물을 차단한다.

62

능산리사지 역시 물의 유입을 차단하기 위해 다양한 방법을 꾀한 것

으로 보인다. 먼저 사역 동북편을 감싸고 있는 북ㆍ동대배수로를 통해

부여 왕릉원과 능산리사지 사이의 능산리산 능선에서 내려오는 물이

사역 내부로 유입되는 것을 방지하고 이를 받아들여 사역 외부로 배출

했을 것이다. 다음으로 북쪽 계곡에서 내려오고 용출되는 물을 처리하

기 위한 수단으로 중앙수로와 연결된 집수시설과 우물을 들 수 있다.

우물에서 흘러나오는 물을 집수시설로 모으기 위한 와관 배수시설이

존재하고 집수시설은 바닥이 암반으로 되어 있는 점을 고려하면,

63 사

62

한주성, 앞의 글, 2014, 208쪽.

63

한국전통문화학교 고고학연구소, 뺷부여 능산리사지 제9차 발굴 조사 보고서뺸, 2010,

239~248

쪽.

제30호

390

<그림 22>

능산리사지 배수모식도

(한국전통문화대학교 고고학연구소 2021 재편집)

역 북쪽에서 용출되거나 암반을

타고 내려오는 물을 집수시설로

모아 1차로 유속을 감소시키고

중앙수로-서대배수로로 이어지

는 경로를 통해 사역 외부로 배출

한 것으로 생각된다.

능산리사지 사역에서 배출된

물은 중문지 남쪽 저습지를 성토

한 대지로 향한다. 이 구역은 저

습한 환경을 극복하기 위해 상당

한 배수시설이 설치되어 있다. 동

대배수로와 서대배수로 같은 치

수시설이 들어서기 이전 가장 초

기의 기능을 하던 초기 중심배수

로가 대표적으로, 본래 개거 배

수로였지만 사찰 남쪽 구간의 배수시설을 정비하는 과정

64에서 매립

하여 암거화 되었다. 제1석축 배수시설은 사역 내부의 서쪽 암거와

연결되고 동쪽 암거와도 연결가능성이 있는 ‘Y’자 평면의 배수로이

64

초기 배수로의 상면을 메우면서 성토된 층위는 유적 전체 구역에 확인되는 황갈색의

사질토층으로, 초기 배수로의 상면을 덮어 중문에서 능산리고분군에 이르는 남북방향

의 통행공간을 확보하기 위해 넓은 공간을 성토했던 것으로 추정되었다(국립부여박물

관, 뺷陵寺2007 -부여 능산리사지 6~8차 발굴조사보고서-뺸, 2007, 52~53쪽). 이처

럼 배수체계는 사찰의 운영과정에서 끊임없이 정비되고 보완되었을 것이다.

백제 사찰 배수체계 연구

391

다. 이 배수로는 초기 중심배수로와 연결되고 있다. 제2석축 배수시

설은 상층의 통행공간을 확보하기 위해 지하배수를 의도한 시설로 추

정되며 제3배수로는 다른 석축유구와 연결되지 않은 단독 유구로 특

정 구간의 배수를 위한 시설이다. 이 밖에 판석집수조와 함께 사용된

제4석축 배수로와 배수 시설들이 처리하지 못하고 상부로 범람하는

물을 다스리는 기능의 가구시설 등이 있다.

65 이 사역 남편부의 경우

저습지 연약지반 개량공법 측면의 시각을 통해서 충실한 연구가 진행

되었는데, 암거 등 배수시설 외에도 자갈석렬ㆍ기와ㆍ판석 및 할석

집수조에 대한 주목과 부섭시설과 말뚝 지정을 통한 지반 개량이 시

행되었음을 밝혔다.

66

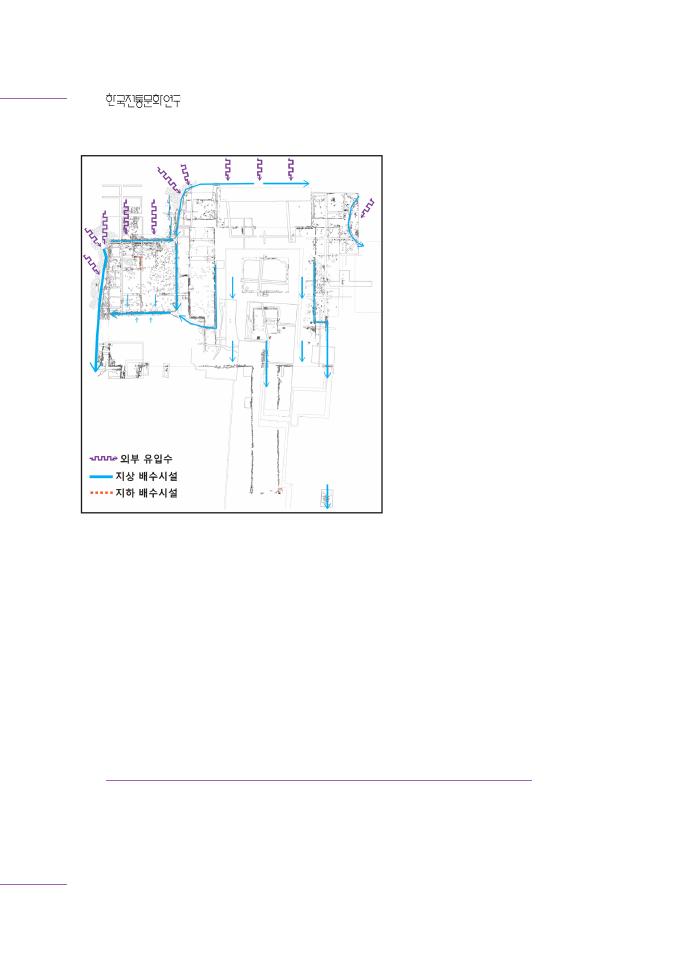

왕흥사지의 경우 사역 서북편 계곡에서 내려오는 물이 유입되는

것을 방지하기 위해 고안된 배수체계가 추정된다. 이에 따라 배수시

설 역시 동편에 비해 서편이 밀집되어 있고 규모가 크다.

가장 큰 배수로는 서편대지 서측기단과 암반 사이의 서편배수로로

적어도 2회 이상 보축 및 보강을 하며 사용된 것으로 보인다.

67 서편

배수로의 경우 왕흥사지 축조 과정에서 의도적으로 물길을 돌리기 위

해 만들어졌을 가능성이 있다. 사역 축조과정에서 물길을 의도적으로

변경하는 방법은 미륵사지에서 확인할 수 있다. 전기비저항 탐사를

통해 파악한 미륵사지 지하수 유동 위치는 사역 중심을 관통하고 있

65

국립부여박물관, 앞의 글, 2007.

66

조원창, 앞의 글, 2010a.

67

국립부여문화재연구소, 뺷王興寺址Ⅶ뺸, 2016, 211쪽.

제30호

392

<그림 23>

왕흥사지 배수모식도

(국립부여문화재연구소 2016 재편집)

으나, 사역 동편의 대

형수로는 사역 중심이

아닌 사역 외부 동편

능선을 따라 조성된

다. 즉 동편의 대형수

로는 계곡형 지형을

성토하며 미륵사를 조

성할 때 사역의 중심

에 흐르는 물길을 막

고 사역의 바깥쪽으로

돌렸던 배수시설이며,

발굴 전에 다시 사역

중심을 지나는 물길이

확인된 것으로 보면, 후대에 물길이 다시 원래의 지형형태에 맞게 위

치가 이동한 것으로 추정되었다.

68 왕흥사지 역시 발굴조사 이전에는

사역 서북편 계곡의 물길과 동북편 계곡의 물길이 ‘Y’자 모양으로 목

탑 위치한 사역 중심부로 흐르고 있었다. 이 물길이 원래 지형에 따른

물길로 가정한다면, 왕흥사지의 서편배수로

69 역시 미륵사지의 사례

와 같이 의도적으로 물길을 수정하여 사역 외부로 물을 배출하기 위

68

한주성, 앞의 글, 2014, 208~209쪽.

69

일부분만 확인되어 구체적인 양상은 파악되지 못하였으나, 동부속건물지 동편의 동편

배수로 또한 동북편 계곡의 물길을 차단하기 위해 설치되었을 가능성이 있다.

백제 사찰 배수체계 연구

393

백제시대 배치를 통한 미륵사지

물길 변화 추정도

발굴 전 미륵사지 주변

발굴 전 왕흥사지 주변

<그림 24>

미륵사지와 왕흥사지의 발굴 전 물길 (한주성 2014; 국립부여문화재연구소ㆍ국립부여박물관 2017)

한 시설로 생각할 수 있을 것이다.

70

서편배수로 외에도 서북편대지에서 내려오는 유입수가 서편대지

내로 유입되지 않도록 서편대지 북편에 배수로가 존재하고 있으며,

서부속건물지에도 서쪽 암반 부근에 배수로가 설치되어 있다. 또한,

강당지와 동ㆍ서부속건물지 북편으로도 사찰 북쪽 경계를 따라 동-

서방향의 배수로가 확인되고 있어 이를 통해 사역 내부로 물이 유입

되는 것을 막았음을 추정할 수 있다.

물이 최종적으로 배출되는 남편의 경우, 능산리사지와 달리 왕흥

사지에서는 구체적인 배수시설이 확인되지 않는다. 중앙진입시설의

배수를 위한 기와 도수시설 및 집수시설과 진입시설 동쪽 외부의 배

70

서편대지 및 서편건물지에서 통일신라~고려시대 유구가 확인되고 있으며 서편배수로

에서 지속적인 보수의 흔적이 보이므로, 백제시대의 배수체계는 사찰이 운영되던 고려

시대까지 유지됐을 가능성이 높다. 조선시대 유구의 경우 대부분 강당지 북쪽 외부의

사면에서 확인된 점도 고려할 수 있다.

제30호

394

<그림 25>

왕흥사지와 고대 백마강 수계 추정 (이성호 2012)

수석렬만이 일부 확인되었다. 이는 강변에 위치한 왕흥사지의 특징에

의한 것으로 생각된다. 3D 지형모델을 통해 천정대-왕흥사지 구간

고대 백마강의 강역을 가늠한 결과 수계가 중앙진입시설까지 상승하

고 있음이 추정되었다.

71 즉 왕흥사지 사역 내에서 배수된 물은 곧바

로 백마강으로 흘러갈 수 있기에 사역 남편에는 배수관련 시설 필요

성이 적었을 것이다.

4. 내부구역 배수

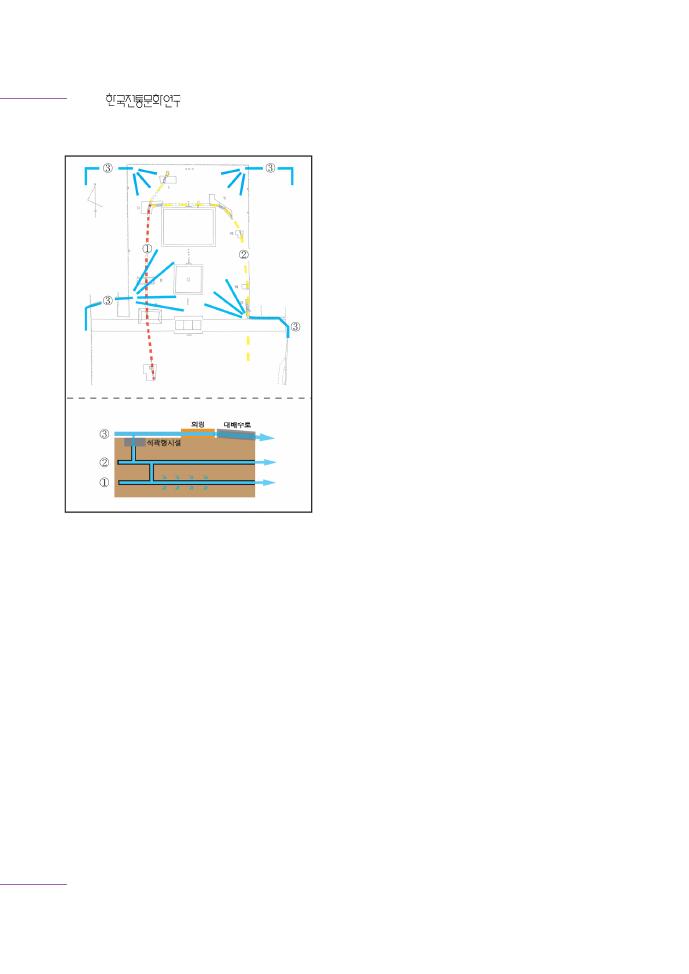

능산리사지와 왕흥사지 내부구역에서 보이는 가장 큰 특징은 유적

내에서 큰 규모의 배수로와 상대적으로 작은 규모의 배수로가 유기적

으로 존재한다는 것이다.

72 즉 개별 건물의 배수로가 자체적으로 유

71

사역의 남편 성토지대 경계를 이루는 동서석축이 하천변의 인공제방 역할도 병행했을

것이란 추정도 실시된 바 있다(이성호, 「역사도시 연구를 위한 고대 지형복원 -백제

사비도성을 중심으로-」, 한양대학교대학원 석사학위논문, 2012, 46~49쪽).

72

다양한 배수로가 유기적으로 합류하여 배수기능을 하는 양상은 익산 왕궁리 유적과 미

백제 사찰 배수체계 연구

395

적 밖으로 물을 처리하는 것이 아닌, 연결된 대형의 배수로로 물을 합

류시켜 유적 밖으로 배수하는 양상을 보이는 것이다.

앞서 살펴본 능산리사지와 왕흥사지 배수모식도를 통해 알 수 있

듯이, 능산리사지 경우 사역 북쪽에서 오는 유수를 집수시설을 통해

북편 중앙수로로 흘러가고, 북편건물지1ㆍ2의 배수로가 중간에 합류

하여 더 큰 규모의 배수로인 서대배수로에 합류하여 유적 밖으로 배

출된다. 북배수로 또한 사역 북쪽에서 흘러 들어오는 물을 받아들여

동ㆍ서대배수로 합류한 후, 최종적으로 사역 남편을 거쳐 유적 밖으

로 물을 배출하게 된다.

왕흥사지의 경우 서편구역에서 이러한 양상이 잘 보인다. 강당지-

서부속건물지를 연결하는 배수로는 서편대지 북편 수로와 합류하여

서편대지 동편 수로로 흘러가고, 다시 서건물지에서 오는 수로와 합

류하여 서편대지 남쪽 수로로 흐르게 된다. 이후 최종적으로는 왕흥

사지에서 가장 큰 규모인 사역 서편배수로에 합류하여 사역 밖으로

빠져나가게 된다.

위와 같은 작은 규모에서 큰 규모의 배수로로 연결되는 양상은 현

대 관개배수에서 정의하는 포장에 인접하여 설치하며 포장의 낙수,

암거로부터의 배출수를 받아들이는 수로인 지거배수로(支渠排水路), 지

거배수로부터 배출수를 받아 간선배수로로 유도하는 지선배수로(支線

륵사지에서 잘 나타난다. 다만, 앞서 언급한 바와 같이 무왕대에는 기존 부여에서 보이

지 않은 새로운 토목기술과 중국 남북조시기 중국의 건축 기술이 새롭게 유입되었기 때

문에 주로 위덕왕대 축조된 능산리사지와 왕흥사지와는 기술적 차이가 존재할 수 있다.

제30호

396

<그림 26>

주거지 구상유구와 도로 측구의 관계

(금강문화유산연구원 2012; 울산발전연구원 문화재센터 2020 재편집)

排水路

),

지구 전체의 배출수를 모아서 배제하는 간선배수로(幹線排水路)

의 개념

73으로 정리할 수 있을 것이다.

즉 능산리사지의 북편건물지1ㆍ2의 배수로와 왕흥사지 서부속건

물지 배수로ㆍ서건물지 배수로는 건물에 인접하여 관련된 배수 기능

을 하는 지거배수로, 능산리사지의 북편 중앙수로, 북배수로와 왕흥

사지 서편대지 배수로는 지선배수로, 최종적으로 물을 유적 밖으로

배출하는 능산리사지 동ㆍ서대배수로와 왕흥사지 서편배수로는 간선

배수로의 기능을 한다고 말할 수 있다. 또한 대체로 대형 배수로는 등

고선에 수직하게, 소형 배수로는 수평하게 조성된 양상이 보이는데,

이러한 배치는 현대 상하수도공학을 참고하면 하수배제가 가장 신속

하고 경제적인 방식인 직각식(perpendicular system) 또는 지형이 한쪽

73

정하우 외, 앞의 글, 2006, 272페이지.

백제 사찰 배수체계 연구

397

방향으로 경사져 있을 경우에 적용되는 선형식(선상식, fan system)

74으

로 조성되었다고도 말할 수 있을 것이다.

이러한 작은 규모의 배수로에서 중간 규모의 배수로를 거쳐 큰 규

모의 배수로로 합류되는 방법은 다른 백제시대 유적에서도 적용된 것

으로 개별 주거지의 배수를 담당하는 구상유구는 도로 유구의 측구로

합류하는 사례를 쉽게 찾아볼 수 있다. 또한, 중규모의 도로 측구가

다시 규모의 도로 측구로 이어지고 있어 백제 배수체계는 유기적으로

구성되어 있음을 알 수 있다.

또 다른 특징으로 대부분 토축 배수로가 활용되는 일반 유적과 달

리, 능산리사지와 왕흥사지는 대부분 석재 배수로가 시설되었다. 이

는 당시 백제 사회에서 불교가 가지는 위계와 상징성에 의해 사찰의

경우 수준 높은 건축기술이 적용되었기 때문으로 해석된다.

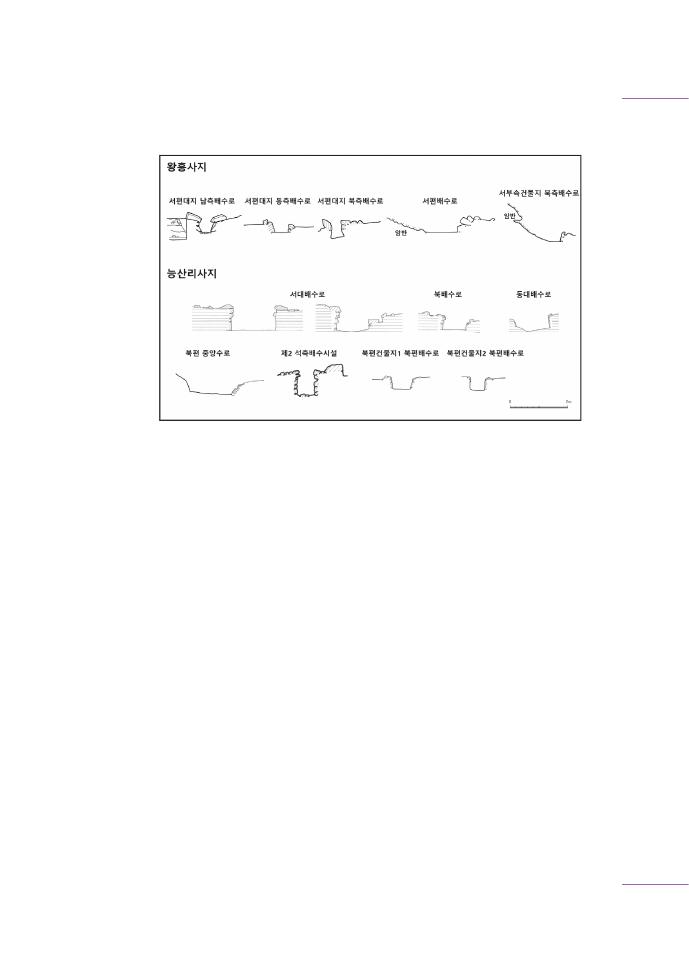

능산리사지는 서대배수로가 대표적이다. 서대배수로는 사지 위쪽

에서부터 시작하여 거의 일직선을 이루어 남하하는데, 정연한 모습을

보이며 서석교 부근까지 내려온다. 그 남쪽으로는 점차 부실한 석렬

이 이어지고, 이후 별도의 시설을 하지 않고 수로의 가장자리에 석축

대신 와편이 섞인 사질토로 견고히 다지며 바닥에 잡석과 와편을 채

74

조관형 외, 뺷상하수도공학뺸, 동화기술, 2019, 301~304쪽.

직각식

선형식

제30호

398

워 넣어 물의 흐름을 지하화한 암거 형태로 변화된다. 배수로 석렬은

할석을 이용하여 쌓았는데 폭은 160~200cm 전후, 깊이는 50~80cm

로 남쪽으로 내려갈수록 깊어 지며 바닥에도 침식을 방지하기 위해

납작한 잡석을 깔아두었다. 이밖에, 폭 110~140cm, 깊이 40~75cm

의 동대배수로, 사역 북쪽으로부터 흘러 들어오는 물을 동ㆍ서대배수

로로 흘려보내는 역할을 하는 폭 70~80cm의 북배수로도 할석을 이

용하여 축조되었다.

75 사역북편에서 서대배수로로 연결되는 중앙수

로와 이에 연결되는 북편건물지 1ㆍ2의 배수로도 또한 석재를 활용

한 배수로이다.

76

왕흥사지의 경우 서편대지를 둘러서 쌓고 있는 배수로가 대표적이

다. 배수로는 배수, 축대, 구획의 역할을 겸했던 것으로 보이는데, 서

편대지 사방을 돌아가며 대지를 구획하고 있다. 동서 길이는 33.1m

남북길이는 서쪽이 35.5m이며 너비는 70~80cm 정도의 공간을 마

련하여 배수의 기능을 가진다. 이중의 석렬의 구조를 보이며 대지조

성토를 ‘L’자형으로 굴광하고 60~80cm 정도의 치석되지 않은 판석

과 20~50cm 크기의 할석을 활용하여 축조하였다. 서부속건물지 배

수로의 경우 20~40cm 크기의 할석을 북편으로 면을 맞췄으며 주변

에 있는 암반의 분포에 따라 축조되었다.

77

부여 관북리유적과 익산 왕궁리유적 등 격이 높은 곳에서 주로 확

75

국립부여박물관·부여군, 앞의 글, 2000; 국립부여박물관, 뺷陵寺2007 -부여 능산리사

지 6~8차 발굴조사보고서-뺸, 2007.

76

한국전통문화학교 고고학연구소, 앞의 글, 2010.

77

국립부여문화재연구소, 앞의 글, 2016.

백제 사찰 배수체계 연구

399

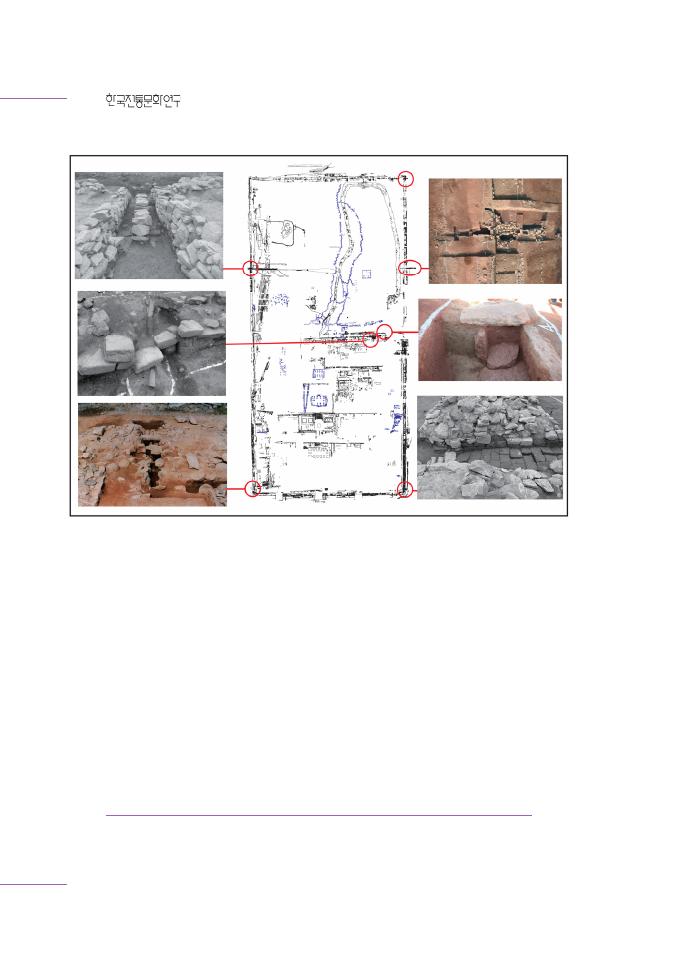

<그림 27>

왕흥사지와 능산리사지의 개거 배수로

(국립부여문화재연구소 2015, 2016 ; 국립부여박물관

ㆍ부여군 2000;

국립부여박물관 2007; 한국전통문화대학교 고고학연구소 2010)

인되는 암거 또한 능산리사지와 왕흥사지에서 활용되는데, 두 유적

간 양상에서 차이를 보인다.

왕흥사지에서는 암거가 적극적으로 보이지 않고, 서편건물지에 한

정하여 기단토 내부에서 암거가 확인되었다. 이 기와 암거는 건물지

초축 당시는 설치되지 않았지만, 개축 과정에서 추가된 것으로 보인

다. 아마 건물지 바로 북편에 인접하여 서편대지 배수로가 존재하기

때문에 기단토 내부의 배수를 목적으로 추가된 것으로 보인다. 기단

토 내부에 암거가 시설된 사례는 익산 왕궁리 유적 건물지 26 및 능

산리사지 사이 구간 1호 건물지에서도 확인되었다. 현재까지 적극적

으로 확인되지는 않았지만, 앞으로 기단토 내부 조사에 따라 추가적

인 사례를 기대할 수 있을 것이다.

제30호

400

왕흥사지 서편건물지

능산리사지 사이구간 1호 건물지

왕궁리유적 건물지 26

<그림 28>

기단토 내 암거시설

(국립부여문화재연구소 2006, 2016; 한국전통문화대학교 고고학연구소 2021)

능산리사지의 경우 앞서 알아본 바와 같이, 사역 남편의 저습지 배

수를 위해 많은 암거가 시설되었으며 중심구역의 배수를 위해서도 축

조되어 있다. 이는 왕흥사지보다 저습하고 유입수가 많은 능산리사지

의 입지에 따라 필요한 배수 능력을 충족하기 위해 암거가 적극적으

로 활용된 것에 기인할 것이다. 다만 배수 자체의 기능보다 통행과 관

련된 암거도 있음을 고려해야 할 것이다. <그림 27>을 통해서 알 수

있듯이 왕흥사지에 비해 능산리사지의 개거 배수로가 상대적으로 넓

고 깊은 구조를 가지고 있다. 이에 따라 큰 배수로인 동ㆍ서 대배수로

에 목교와 석교를 설치하기도 하였다. 위와 같은 통행목적으로 일부

개거에는 덮개를 만들어 암거화 시킨 것으로 보인다. 서회랑지와 서대

배수로의 연결부분 및 북배수로와 서대배수로의 연결부분 등이 이에

해당하며, 암거화를 통해 통행 단절을 해결하려 한 것으로 추정된다.

마지막으로 배수로를 통해 구획의 기능도 모색한 것으로 보인다. 능

산리사지와 왕흥사지 모두 중심가람 외부에 사찰 부속 시설이 위치하고

있다. 능산리사지는 사역 북편, 동편, 서편구역 모두에 부속시설이 축조

된 것으로 보이며 왕흥사지는 사역 서편구역에서 서편대지와 서편건물

백제 사찰 배수체계 연구

401

지군이 확인되었다. 이들 외부 구역은 능산리사지의 경우 서대배수로ㆍ

동대배수로ㆍ북배수로, 왕흥사지의 경우 서편대지 서측 배수로에 의해

나뉘어져 있다. 이러한 특징에 주목하여 왕흥사지 서편대지 배수로에

대해 축대 혹은 기단이라는 이름을 사용한 약보고서와 달리 가장 그 성

격을 잘 드러내주는 구획석렬이라는 이름을 부여하기도 하였다.

78

VI. 결론

사비도성이 소재한 부여의 저습한 환경 조건은 사비기 백제에 정

교한 배수체계를 요구했을 것이다. 그중, 불교사원은 궁궐과 함께 건

축 활동의 중심에 있었을 뿐만 아니라 당시로서는 최신(最新), 최고(最

高

)

의 기술이 적용된 곳으로 백제 배수시설의 구체적인 모습을 관찰

하기 좋은 고고학 자료라 할 수 있다.

이에 부여 능산리사지와 왕흥사지를 주목하였는데, 두 사찰은 사

역 전반에 대해 정교한 대지조성이 이루어진 곳으로 그 과정에서 안

정적인 사찰의 운영을 위해 다양한 배수체계를 모색했을 것이다. 또

한, 중심가람과 함께 외부 구역 또한 대부분 조사되어 유적 전반에 걸

친 배수체계가 확인된 특징을 가지고 있다.

본고에서는 두 유적 배수시설에 대해 지표배수와 지하배수의 분류

를 통해 접근해보았다. 지표배수는 우리가 간과하기 쉬운 배수방법이

78

국립부여문화재연구소, 앞의 글, 2016, 151쪽.

제30호

402

지만 가장 다량의 과잉수를 배출할 수 있는 방법으로 능산리사지와 왕

흥사지는 대지조성 과정에 인위적인 경사를 부여해 자연스러운 배수

를 추구했던 것으로 보인다. 지하배수는 일반적으로 인식되는 개거 배

수로와 함께 암거 배수로로 분류할 수 있다. 두 유적의 개거 배수로는

개별 건물에 설치된 소형 배수로에서 점차 규모가 큰 배수로로 합류하

는 양상이 공통적으로 보였다. 다만, 능산리사지의 저습한 입지에 의해

왕흥사지보다 큰 규모의 배수로가 적용되었음을 알 수 있었다. 암거 배

수로는 지하 수위를 낮춰 대지의 안정성을 추구한 시설로, 저습한 환경

의 능산리사지에서 적극적으로 나타난다. 중심구역의 배수뿐 아니라,

사역 외부 저습지대의 안정을 위해서도 다양한 공법이 사용되었음을

알 수 있었다.

다만 본고의 왕흥사지와 능산리사지에 한정한 연구를 통해 백제 배수

체계 전반에 대한 구체적인 측면을 모두 다루었다고 말하기는 어려울 것

이다. 배수시설은 대부분의 유적에서 확인되고 있으며 유적의 조성과정

과 운영과정에서 필수적인 요소이기 때문에, 각 유적의 환경과 위계 등

요인에 따라 다양한 모습으로 나타날 수 있기 때문에 앞으로 좀 더 종합

적인 연구가 필요할 것이다. 특히 부여 관북리 유적과 익산 왕궁리 유적

등 핵심지역에 대한 연구 또한 필수적으로 실시되어야 할 것이며, 고고학

은 물론 건축, 토목, 수공학 등 관련 분야와의 정례적인 학제적 연구가 꼭

필요하다.

백제 사찰 배수체계 연구

403

참고문헌

단행본

국립부여문화재연구소, 뺷扶餘 官北里百濟遺蹟 發掘報告Ⅲ -2001~2007年 調査區域

百濟遺蹟篇-

뺸, 2009b.

___________________,

뺷扶餘 官北里百濟遺蹟 發掘報告Ⅳ-2008年 調査區域-뺸, 2009c.

___________________,

뺷扶餘 金剛寺址뺸, 2018.

___________________,

뺷扶餘 定林寺址뺸, 2011.

___________________,

뺷王宮里 發掘調査 中間報告Ⅱ뺸, 1997.

___________________,

뺷왕궁리 발굴조사중간보고ⅩⅢ뺸, 2021.

___________________,

뺷王宮里 發掘中間報告 Ⅲ뺸, 2001.

___________________,

뺷王宮里 發掘中間報告Ⅴ뺸, 2006.

___________________,

뺷王宮里 發掘中間報告Ⅵ뺸, 2008.

___________________,

뺷王宮里 發掘中間報告Ⅶ뺸, 2010.

___________________,

뺷王宮里 發掘中間報告Ⅸ뺸, 2013.

___________________,

뺷王宮里 發掘中間報告Ⅹ뺸, 2015.

___________________,

뺷王興寺址Ⅲ 木塔址 金堂址 發掘調査報告書뺸, 2009a.

___________________,

뺷王興寺址Ⅶ뺸, 2016.

___________________,

뺷益山 王宮里 發掘中間報告Ⅳ뺸, 2002.

___________________ㆍ

국립부여박물관, 뺷百濟 王興寺 -정유년에 창왕을 다시 만나다

-

뺸, 2017.

국립부여박물관, 뺷陵寺2007 -부여 능산리사지 6~8차 발굴조사보고서-뺸, 2007.

_____________ㆍ

부여군, 뺷陵寺- 扶餘 陵山里寺址發掘調査 進展報告書-뺸, 2000.

국립중앙박물관ㆍ백제세계유산센터, 뺷세계유산 백제뺸, 2016.

금강문화유산연구원, 뺷부여 가탑리 가탑들 유적뺸, 2012.

동방문화재연구원, 뺷부여 왕포천변 유적뺸, 2021.

백제고도문화재단, 뺷부여 구교리 구드래일원 백제 건물ㆍ도로ㆍ빙고 유적뺸, 2017b.

_______________,

뺷부여 석목리 143-16번지 유적뺸, 2019.

_______________,

뺷부여나성-북나성 ⅤㆍⅥ -청산성 정상부 건물지 조사-뺸, 2017a.

울산발전연구원 문화재센터, 뺷부여 쌍북리 56번지 유적뺸, 2020.

윤무병, 뺷扶餘 官北里 百濟 遺蹟 發掘 報告(II)뺸, 충남대학교박물관, 충청남도청,

1999.

제30호

404

정하우 외, 뺷관개배수공학뺸, 동명사, 2006.

조관형 외, 뺷상하수도공학뺸, 동화기술, 2019.

한국문화재재단, 뺷부여 구교리 367번지 유적뺸, 2015.

한국전통문화대학교 고고학연구소, 뺷부여 왕릉원Ⅲ 능산리사지 사이구간뺸, 2021.

_____________________________,

뺷부여 능산리사지 제9차 발굴 조사 보고서뺸,

2010.

한성백제박물관, 뺷백제의 왕궁뺸, 2014.

Duncan, J. Michael and Stephen G. Wright(

조성하 역), 뺷흙의 전단강도와 사면

안정뺸, 이엔지북, 2007.

논문

國家文物局,

「南京 大行宮地區 六朝 建康都城 考古」, 뺷2003中國重要考古發現뺸, 文物

出版社, 2004.

권정혁, 「벽골제ㆍ눌제ㆍ황등제의 기능 재검토」, 뺷호남고고학보뺸 70, 호남고고학회,

2022.

김경택, 「泗沘都城의 排水體系 變遷에 대한 試論的 考察」, 뺷한국상고사학보뺸 77, 한

국상고사학회, 2012.

김도훈, 「風納土城 百濟 우물지에 관한 硏究 試論」, 뺷백산학보뺸 84, 백산학회, 2009.

김민환ㆍ장명호, 「한일 고대 水利 유적의 비교 연구 (벽골제(碧骨堤)와 사야마이케(狹

山池)

를 중심으로)」, 뺷한국환경기술학회지뺸 21-3, 한국환경기술학회, 2020.

김병섭, 「영남지역 청동기시대 농경유적 재고」, 뺷경남연구뺸 8, 경남연구원, 2013.

김성태, 「부여 금강사지 주변 토양 유실량 분석」, 뺷부여 금강사지뺸, 국립부여문화재연

구소, 2018.

김주성, 「벽골제의 기능」, 뺷백제문화뺸 58, 공주대학교 백제문화연구소, 2018.

김진만ㆍ손수원, 「공학적 분석에 의한 고대 수리시설 제방 원형복원」, 뺷한국상고사학

보뺸 89, 한국상고사학회, 2015.

김현준ㆍ장철희, 「고대 수리시설의 과거와 현재, 그리고 미래 –김제 벽골제-」, 뺷하천

과 문화뺸 9-4, 한국하천협회, 2013.

______ㆍ______,

「고대 수리시설의 과거와 현재, 그리고 미래 -제천 의림지-」, 뺷하천

과 문화뺸 10-2, 한국하천협회, 2014.

김혜정, 「백제 사비기 사찰 기단 축조공정과 위계에 관한 연구」, 뺷한국상고사학보뺸

70,

한국상고사학회, 2010.

南京市考古研究院,

「南京市秦淮區利濟巷2號東側六朝建康城遺址2021年考古發掘收

獲

」, 뺷黃河.黃土.黃種人뺸 6, 水利部黃河水利委員會, 2022

백제 사찰 배수체계 연구

405

남호현, 「부여 관북리 백제유적의 성격과 시간적 위치」, 뺷백제연구뺸 51, 충남대학교

백제연구소, 2010.

奈良文化財研究所,

뺷漢長安城桂宮뺸, 2011.

민경선, 「백제 사찰과 도성의 입지관계」, 뺷백제 사찰 연구뺸, 국립부여문화재연구소,

2013.

史寶琳,

「公元前兩千紀前後中原地區的水道設施(上)」, 뺷文物春秋뺸 1, 文物春秋杂志

社, 2016a.

______,

「公元前兩千紀前後中原地區的水道設施(下)」, 뺷文物春秋뺸 2, 文物春秋杂志

社, 2016b.

손수원ㆍ김진만, 「공학적 분석을 통한 벽골제의 축조과정 복원」, 뺷마한ㆍ백제문화뺸

34,

원광대학교 마한백제문화연구소, 2019.

이명호, 「백제 집수시설에 관한 연구」, 목포대학교대학원 석사학위논문, 2009.

이성호, 「역사도시 연구를 위한 고대 지형복원 -백제 사비도성을 중심으로-」, 한양대

학교대학원 석사학위논문, 2012.

이신효, 「백제 우물 연구」, 뺷호남고고학보뺸 20, 호남고고학회, 2004.

______,

「왕궁리 우물유적」, 뺷호남고고학보뺸 15, 호남고고학회, 2002.

张建锋,

「汉长安城排水管道的考古学论述」, 뺷中原文物뺸 2014-5, 河南博物院, 2014.

전용호, 「익산 왕궁리유적에서 후원의 위상과 의미에 대한 연구」, 뺷한국전통조경학회

지뺸 34-4, 한국전통조경학회, 2016.

정성목, 「부여 왕흥사지 최근 발굴조사 성과」, 뺷백제 사비도성의 불교사찰뺸, 국립부여

문화재연구소ㆍ한국고대학회, 2015.

조원창, 「백제 사비기 강당지 기단의 형식과 변천」, 뺷文化史學뺸 34, 한국문화사학회,

2010b.

______,

「百濟 瓦積基壇에 대한 一硏究」, 뺷한국상고사학보뺸 33, 한국상고사학회,

2002.

______,

「백제 웅진기 이후 대지조성 공법의 연구」, 뺷건축역사연구뺸 18-5, 한국건축

역사학회, 2009.

______,

「백제시대 부여지역 저습지에 조성된 유적에서 나타나는 연약지반 개량공법

연구」, 뺷한국건축역사연구뺸 19-6, 한국건축역사학회, 2010a.

______,

「익산지역 백제 건축유적에서 보이는 새로운 토목ㆍ건축 기술」, 뺷마한백제문

화뺸 28, 원광대학교 마한백제문화연구소, 2016

中國社會科學院考古研究所ㆍ奈良文化財研究所,

「河南洛陽市漢魏故城發現北魏宮城

三號建築遺址

」, 뺷考古뺸 6, 2010, 中國社會科學院 考古硏究所.

中國社會科學院考古研究所漢長安城工作隊,

「漢長安城長樂宮二號建築遺址發掘報

제30호

406

告

」, 뺷考古學報뺸 2004-01, 中國社會科學院考古, 2004.

진만강 외, 「김제 벽골제 발굴조사 개요- 중심거(中心渠)를 중심으로 -」, 뺷마한

·백제

문화뺸 27, 원광대학교 마한백제연구소, 2016.

최문정, 「익산 왕궁리유적 후원(後苑)영역 구성과 변천양상」, 뺷고고광장뺸 13, 부산고

고학회, 2013.

한욱, 「백제 사찰 금당지의 평면과 구조」, 뺷백제 사찰 연구뺸, 국립부여문화재연구소,

2013.

한주성, 「익산 미륵사의 주변 물길 이동과 가람배치 변화의 상관성 검토 -고려 후기 미

륵사 배치 변화를 중심으로」, 뺷대한건축학회논문집뺸 30-12, 대한건축학회,

2014.

허의행, 「청동기시대 논 경작지의 입지 환경과 관개 체계 검토」, 뺷한국청동기학보뺸

28,

한국청동기학회, 2021.

______,

「청동기시대 수리시설물의 구조와 변천」, 뺷야외고고학뺸 23, 한국문화유산협

회, 2015

______,

「湖西地域 靑銅器時代 灌漑體系와 展開樣相」, 뺷호남고고학보뺸 41, 호남고고

학회, 2012

백제 사찰 배수체계 연구

407

Abstract

The Drainage System of Baekje Based on the Neungsan-ri and

Wangheung-sa Temple Sites

Lee, Sangil Researcher, Chungnam National University

Kim, Gyongtaek Associate professor, Korea National University of Cultural Heritage

The control and utilization of water is a significant part of critical national tasks of

the ancient state, and large-scale and sophisticated irrigation and drainage system or fa-

cility emerged in the Three Kingdoms period. Moreover, quite watery environmental

conditions of Buyeo region, where Sabi Capital Fortress of Baekje had been located, re-

quired a sophisticated drainage system. Along with the palace, the Buddhist temple, one

of critical parts in the Baekje architecture and building construction, was especially ac-

tively planning and operating drainage facilities. Therefore, the Buddhist temple of the

Sabi phase of Baekje is a very good archaeological material for understanding the drain-

age system of Baekje at that time. This paper mainly focused on two temple sites:

Neungsan-ri temple site and Wangheung-sa temple site in Buyeo. After the preparation

of the land site, the two temples with the main temple buildings and annex buildings

are also good data for understanding the organic drainage system.

Drainage is divided into surface drainage and underground drainage. The slope can

be considered as a representative ground surface drainage method. In other words, it

seems that drainage throughout the temple was sought using the slope set in the process

of creating the land site. Underground drainage can also be divided into open drainage

and underdrainage. In a way that has been actively used in both Neungsan-ri temple site

and Wangheung-sa temple site, large-scale drainage channels that block and drain water

flowing into the temple and small drainage channels that handle the discharge water of

individual buildings are organically combined. The culvert drainage is designed to seek

the stability of the land by lowering the underground water level in a way that was ac-

tively used in Neungsan-ri temple site or to solve the disconnection of traffic due to the

clearing drainage.

제30호

408

논문 투고일 : 2022.10.04 심사 완료일 : 2022.11.04 게재 확정일 : 2022.11.04

The drainage system of Baekje covered in this paper is only a small part. Large and

small drainage facilities identified in a number of archaeological sites are essential ele-

ments in the process of building or building complex construction and operation, so

they appear in various forms depending on their function, environment, scale, and

hierarchy. Therefore, for the ancient drainage facility, regular interdisciplinary research

with related fields such as architecture, civil engineering, and water engineering as well

as archaeology is more than essential.

Keyword Baekje, Buddhist Temple, Drainage System, Wangheung-sa temple site,

Neungsan-ri temple site