103

나당동맹의 전개 과정

김덕원*

61

I.

머리말

II. 649년 제1차 나당동맹의 전개 과정

1. 진덕왕대의 나당동맹

2. 무열왕대의 나당동맹

III. 659년 제2차 나당동맹의 전개 과정

1. 제2차 나당동맹의 성립 배경

2. 제2차 나당동맹의 성립 과정과 내용

IV. 맺음말

국문초록

나당동맹은 649년에 성립되었지만 655년까지는 사실상 중단되었고, 655년

부터는 명목적인 상태로 유지되었다가 659년에 재성립된 것으로 이해된다. 따라

서 나당동맹은 두 차례에 걸쳐서 이루어졌으며, 이것을 제1차 나당동맹과 제2차

나당동맹으로 구분할 수 있다.

나당동맹은 크게 진덕왕대와 무열왕대의 2시기로 구분할 수 있는데, 가장 큰

차이는 김춘추의 신분 변화에서 발생하는 것이다. 나당동맹은 기본적으로 정치동

맹과 군사동맹의 성격뿐만 아니라 당제를 수용하여 신라의 제도와 문화의 발전에

영향을 끼친 문화동맹의 성격을 가지고 있다.

655

년부터 백제가 사치와 향락에 빠지자 659년에 무열왕은 김인문을 당에 파

견하여 군사를 요청하였다. 김인문은 당 고종에게 백제의 대내적인 상황을 설명

하고, 나당동맹의 재성립을 제의하였다. 당은 ‘고구려 선공’에서 ‘백제 선공’으로

전략을 변경하였고, 백제 고지에 도호부의 설치와 신라를 정벌하는 문제를 논의

*

명지대학교 사학과 강사.

제30호

104

한 것으로 추정된다.

신라는 649년에 제1차 나당동맹이 성립할 때부터였던 당이 백제 고지에 도호

부를 설치할 것을 알고 있었다. 당 태종은 고구려와 백제를 정벌한 이후에 유민들

의 반발을 평정하기 위하여 도호부의 설치를 제안하였다. 김춘추는 당 태종의 의

도를 파악하고 있었지만, 현실적인 어려움을 해결하기 위한 고육지책으로 그의

제안을 수용하였던 것으로 보인다.

649

년 제1차 나당동맹은 김춘추와 당 태종에 의해서 성립되었고, 659년 제2

차 나당동맹은 김춘추의 아들인 김인문과 당 태종의 아들인 당 고종에 의해서 성

립되었다. 따라서 나당동맹은 김춘추와 김인문, 당 태종과 당 고종의 부자들에게

계승되었다. 그리고 649년 제1차 나당동맹은 ‘고구려 선공’이었지만, 659년 제2

차 나당동맹은 ‘백제 선공’으로 변하였다.

주제어

나당동맹, 김춘추, 김인문, 당 태종, 당 고종

나당동맹의 전개 과정

105

I. 머리말

동서고금을 막론하고 국제관계는 철저하게 ‘자국의 이익’을 최우

선으로 하여 이루어진다. 그래서 국제관계에서는 어제의 적이 오늘의

친구가 되고, 오늘의 친구가 내일의 적이 되기도 하기 때문에 흔히들

“

국제관계는 영원한 적도 영원한 친구도 없다.”라는 표현을 즐겨 사

용한다. 이것은 국제관계가 그만큼 변화가 심하다는 사실을 의미하는

것이고, 역사적으로도 이러한 예는 쉽게 찾아볼 수 있다. 그리고 이러

한 모습은 상호 대립하는 관계뿐만 아니라 친선관계나 동맹관계에서

도 나타난다. 국제관계의 변화는 대체로 당시 각국의 대내외적인 정

세의 변화에서 기인하는 경우가 대부분이다. 그리고 동맹관계라고 하

더라도 동맹을 처음 맺었을 때의 목적이나 내용 등이 동맹 기간 동안

에 일관되게 유지되는 것이 아니라 변화된 상황에 따라 달라지기 마

련이다.

이와 같이 국제관계는 자국의 이익을 최우선으로 하는 특성상 변

화가 심하기 때문에 “국제관계는 냉정하다.”라고 한다. 이것은 신라

와 당 사이에 성립되었던 나당동맹 역시 이러한 역사적인 사실을 그

대로 보여주고 있다.

1 따라서 나당동맹의 전개 과정에 대하여 재검토

해야 할 필요성이 제기된다.

1

주보돈은 외교관계사의 시각과 관점의 차원에서 나당관계에 대하여 접근하였는데(주

보돈, 「7세기 나당관계의 시말」, 뺷영남학뺸 20, 2011; 뺷김춘추와 그의 사람들뺸, 지식산

업사, 2018, 24~27쪽), 시사하는 바가 크다.

제30호

106

642

년 백제의 침입으로 대야성이 함락된 이후 김춘추는 지속적으

로 가해지는 백제의 침입으로부터 벗어나기 위해 대당외교를 전개하

면서 648년 당에 사신으로 파견되었다. 그리고 649년 정월에 당 태

종과의 면담을 통하여 고구려 정벌을 위한 군사 동원 문제에 합의하

면서 마침내 나당동맹이 성립하였다.

2 김춘추와 당 태종은 649년에

고구려를 정벌하기로 합의하고, 각자 이에 대한 준비를 진행하였다.

그러나 당 태종은 나당동맹이 성립한 이후 불과 약 4개월 후인 649년

5

월에 죽음으로써

3 그동안 심혈을 기울였던 고구려 정벌은 끝내 물거

품이 되었다.

649

년 당 태종의 죽음 이후에 나당동맹은 655년 신라가 북쪽 변경

지역의 33성을 빼앗겼을 때 당에 구원을 요청하기

4 이전까지는 사실

상 중단되었다. 그러나 655년에 당이 고구려를 공격하면서부터 659

년에 신라가 백제를 정벌하기 위하여 당에 군사를 요청하기

5 이전까

지는 명목적인 상태로 유지되었던 것으로 이해된다. 이 기간은 654

년에 김춘추가 무열왕으로 즉위하는 것을 기점으로 진덕왕대와 무열

2

일반적으로 나당동맹은 648년 김춘추가 당에 사신으로 파견되면서 성립된 것으로 이

해하고 있다. 그러나 엄밀한 의미에서 648년은 김춘추가 당에 파견된 것이지 나당동맹

이 성립된 것은 아니다. 김춘추는 649년 정월 초하루의 하정지례(賀正之禮)가 끝나고

얼마 후에 당 태종을 만났을 가능성이 크다. 따라서 나당동맹은 649년에 성립된 것으

로 이해하는 것이 좀 더 합리적이다(김덕원, 「나당동맹의 성립 과정」, 뺷민족문화연구뺸

95, 2022

참조).

3

뺷구당서뺸 권3, 본기3, 태종 정관 23년 5월 기사; 뺷신당서뺸 권2, 본기2, 태종 정관 23년

5

월; 뺷당회요뺸 권1, 제호 (상), 정관 23년 5월; 뺷자치통감뺸 권199, 당기15, 정관 23년

5

월.

4

뺷삼국사기뺸 권5, 신라본기5, 무열왕 2년 봄 정월.

5

뺷삼국사기뺸 권5, 신라본기5, 무열왕 6년 여름 4월.

나당동맹의 전개 과정

107

왕대의 두 시기로 구분할 수 있다. 그리고 이 두 시기는 나당동맹의

전개 과정에서도 몇 가지 차이를 보이고 있어서 주목된다.

이 기간 동안에 나당동맹은 655년에 당이 고구려를 공격하기 이전

까지 군사적인 문제에 대하여 구체적인 논의가 이루어지지 않았다.

신라는 당에 구원을 요청하면서 나당동맹의 끈을 놓지 않고 지속적인

관계를 유지하기 위하여 노력하였다. 그러나 당은 신라의 요청에 대

하여 별다른 관심을 기울이지 못하였다. 이것은 고종의 즉위 이후 무

측천과 서역 등 당시 당의 대내외적인 문제에서 기인하였던 것으로

이해하고 있다.

6

이후에 대내외적인 문제가 어느 정도 해결되자 당은 655년에 다시

고구려를 공격하기 시작하였고, 659년에는 기존의 ‘고구려 선공’에

서 ‘백제 선공’으로 정책을 변경하였다.

7 이러한 과정에서 명목적인

상태로 유지되었던 나당동맹이 재성립되었는데, 여기에는 신라가 중

요한 역할을 하였던 것으로 보인다.

이와 함께 최근에 나당동맹과 관련하여 그 성립 시기에 대하여 새

롭게 이해하려는 견해들이 제시되고 있다.

8 따라서 이러한 문제를 나

6

당 고종대의 대내외적인 동향에 대한 연구는 任大熙, 「唐代太宗ㆍ高宗期の政治史の一視角

-

對外政策

の諸對立を口にして-」, 뺷茨城大學人文學部紀要뺸 22, 1989, 31~36쪽; 임대희,

「당 고종 통치전기의 정치와 인물」, 뺷김문경교수정년퇴임기념 동아시아사 연구논총뺸,

혜안, 1996, 566~575쪽; 최현화, 「7세기 중엽 당의 한반도 지배전략」, 뺷역사와 현실뺸

61, 2006, 156

~157쪽; 주보돈, 앞의 논문, 2011; 「나당동맹의 시말」, 뺷대구사학뺸

126, 2017;

앞의 책, 2018, 49~50쪽 및 137~138쪽; 선봉조, 「7세기 제ㆍ려동맹 연

구」, 한국학중앙연구원 박사학위논문, 2017, 221~224쪽 참조.

7

648

년에 김춘추와 당 태종의 회담에서 백제를 선제공격하는 방향이 정해졌다는 견해

도 있다(이호영, 뺷신라삼국통합과 여ㆍ제패망원인연구뺸, 서경문화사, 1997, 140쪽;

노태돈, 뺷삼국통일전쟁사뺸, 서울대 출판문화원, 2008, 142쪽).

제30호

108

당동맹의 전개 과정을 통해서 재검토하고, 좀 더 규명해야 할 필요가

있다. 즉 나당동맹은 649년에 성립되었다가 당 태종의 죽음 등 당시

당의 대내외적인 정세의 변화로 655년 신라가 백제와 고구려ㆍ말갈

의 침입을 받아 당에 구원을 요청하기 이전까지는 사실상 중단되었

다. 그리고 655년에 당이 고구려를 공격한 이후부터는 명목적인 상

태로 유지되었는데, 659년에 신라가 백제를 정벌하기 위하여 당에

군사를 요청하면서 재성립된 것으로 이해할 수 있다. 이것을 제1차

나당동맹과 제2차 나당동맹으로 구분하고자 한다.

본고에서는 나당동맹의 전개 과정에 대하여 재검토하고자 한다. 먼

저 649년 제1차 나당동맹을 진덕왕대와 무열왕대로 구분하여 그 내

용과 차이점에 대하여 살펴보고자 한다. 그리고 659년 제2차 나당동

맹의 성립 배경 및 과정과 내용에 대해서도 검토하고자 한다. 이를 위

하여 기존의 연구 성과에서 다루어진 분야는 중복을 피하기 위해서

제외하고, 다른 사항들을 중심으로 논지를 전개하고자 한다.

8

연민수는 651년에 신라와 당의 실질적 동맹관계가 시작되었다고 하였고(연민수, 「7세

기 동아시아 정세와 왜국의 대한정책」, 뺷신라문화뺸 24, 2004, 52쪽), 주보돈은 648년

나당 사이에 군사동맹이 느슨한 형태이기는 하나 성립되었지만(주보돈, 앞의 논문,

2011;

앞의 책, 2018, 47쪽), 659년에 사실상 성립되었다고 보는 것이 적절하다고 하

였다(주보돈, 앞의 논문, 2017; 앞의 책, 2018, 139~140쪽). 김덕원은 649년에 나당

동맹이 성립된 것으로 파악하였다(김덕원, 앞의 논문, 2022, 31~32쪽).

나당동맹의 전개 과정

109

II. 649년 제1차 나당동맹의 전개 과정

1. 진덕왕대의 나당동맹

649

년 정월에 제1차 나당동맹이 성립되고 약 4개월 후에 당 태종

이 죽었다. 그리고 659년에 제2차 나당동맹이 성립되기까지 약 10년

동안의 나당동맹은 크게 진덕왕대와 무열왕대의 두 시기로 구분할 수

있다. 그리고 두 시기 사이에는 몇 가지 차이가 있어서 주목된다.

649

년 정월에 당 태종과 제1차 나당동맹을 성립시키고 귀국한 김

춘추는 불과 약 3~4개월 후에

9 당 태종의 죽음에 대한 소식을 접하

였던 것으로 보인다. 아마도 김춘추는 당 태종과 면담할 때 병색이 완

연하였던 모습을 보고, 이미 그의 죽음을 예견하지 않았을까 한다.

10

따라서 김춘추는 당 태종의 죽음에도 불구하고 별다른 동요 없이 당

제를 수용하는 작업을 실행하였는데, 이에 대한 기록은 다음과 같다.

A-1. 봄 정월에 비로소 중국의 의관을 착용하였다.

11

A-2. 여름 4월에 왕이 명을 내려 진골로서 관직에 있는 사람은 아홀을

지니게 하였다.

12

9

권덕영, 뺷고대한중외교사뺸, 일조각, 1997, 227~231쪽.

10

김덕원, 앞의 논문, 2022, 30쪽. 실제로 649년 3월에 당 태종은 병[疾] 중에 있었고

(

뺷자치통감뺸 권199, 당기15, 태종 정관 23년 3월 신유), 이러한 건강 상태는 정월에도

마찬가지였을 것으로 보인다.

11

뺷삼국사기뺸 권5, 신라본기5, 진덕왕 3년 봄 정월.

12

뺷삼국사기뺸 권5, 신라본기5, 진덕왕 4년 여름 4월.

제30호

110

A-3. 이 해에 비로소 중국의 영휘 연호를 사용하였다.

13

A-4. 봄 정월 초하루에 왕이 조원전에 나아가 백관으로부터 새해 축하

인사를 받았다. 새해를 축하하는 예식은 이때부터 시작되었다.

14

위의 기록은 진덕왕대 당제의 실행에 대한 내용이다. 김춘추는 당

에서 귀국한 이후에 당 의복 착용과 아홀 및 연호의 사용, 백관의 하

정례 등의 당제를 수용하였다.

15 당제의 수용은 청병과 더불어 김춘

추가 입당하였던 중요한 목적 중의 하나였고, 신라의 대내적인 문제

였기 때문에 당 태종의 죽음과는 상관없이 이루어졌다.

주목되는 것은 진덕왕대에 당제의 실행이 김춘추가 귀국한 이후부

터 집중적으로 이루어졌다는 사실이다. 이것은 당제를 수용함으로써

신라의 지배체제를 개편하여 정국운영의 주도권을 장악하려는 김춘

추의 강한 의지가 반영되었음을 의미하는 것이다. 이와 함께 집사부

와 이방부 등의 관부를 설치하는 관제정비를 실시하였다.

당제의 수용은 청병과 더불어 나당동맹의 중요한 목적이었기 때

문에 나당동맹의 성격을 규정하는 데 하나의 척도가 된다. 지금까지

나당동맹은 대체로 군사동맹의 성격으로 이해하는 경향이 강하였다.

그러나 나당동맹은 기본적으로 정치동맹과 군사동맹의 성격뿐만 아

니라 당제를 수용하여 신라의 제도와 문화의 발전에 영향을 끼친 문

13

뺷삼국사기뺸 권5, 신라본기5, 진덕왕 4년 시세.

14

뺷삼국사기뺸 권5, 신라본기5, 진덕왕 5년 봄 정월.

15

당제의 수용과 정비에 대한 연구 성과는 김덕원, 「신라 중대 초 당제의 수용과 정비」,

뺷신라사학보뺸 49, 2020, 51쪽 참조.

나당동맹의 전개 과정

111

화동맹의 성격을 가지고 있다. 이와 같이 나당동맹을 좀 더 정확하게

이해하기 위해서는 나당동맹의 성격을 다양하게 규정하는 것이 필요

하다.

16

진덕왕대의 나당관계는 군사적인 문제에 대하여 아무런 논의가 이

루어지지 않았다. 이것은 고종의 즉위 이후 무천측과 서역 등 당시 당

의 대내외적인 문제에서 기인하였던 것으로 보인다. 이러한 과정에서

도 신라는 나당동맹의 끈을 놓지 않고 지속적인 관계를 유지하기 위

하여 계속해서 교류를 시도하였는데, 이에 대한 기록은 다음과 같다.

B-1. 6월에 당에 사신을 보내 백제의 무리를 깨뜨린 사실을 알렸다. 왕이

비단을 짜서 오언의 「태평송」을 지어, 춘추의 아들 법민을 보내 당 황

제에게 바쳤다. … 고종이 가상하게 여겨 법민을 태부경으로 삼아 돌

려보냈다.

17

B-2. □□□ 파진찬 김인문을 당에 보내 조공하고 머물러 숙위하였다.

18

B-3. 당에 사신을 보내 조공하였다.19

B-4. 겨울 11월에 당에 사신을 보내 금총포를 바쳤다.

20

16

한준수는 나당동맹의 성격과 관련하여 이념적 가치를 공유하는 이념동맹이 아니라 고

구려와 백제의 영토를 분할하는 데 목적을 같이 했던 영토동맹으로 규정하였다(한준

수, 「신라 문무왕대 삼국통일의 완성과 수군의 활약」, 뺷신라문화뺸 59, 2021, 126쪽).

17

뺷삼국사기뺸 권5, 신라본기5, 진덕왕 4년 6월.

18

뺷삼국사기뺸 권5, 신라본기5, 진덕왕 5년.

19

뺷삼국사기뺸 권5, 신라본기5, 진덕왕 6년.

20

뺷삼국사기뺸 권5, 신라본기5, 진덕왕 7년 겨울 11월.

제30호

112

위의 기록은 진덕왕대의 대당외교에 대한 내용이다. 진덕왕대의

대당외교는 「태평송」과 금총포를 바치는 등 조공하는 내용이 대부분

이다. 대당외교 역시 김춘추가 귀국한 이후부터 집중적으로 진행되면

서 당제의 실행과도 밀접한 관련을 맺으며 이루어졌다. 또한 청병을

요청하기보다는 매년 일반적인 사행을 실행하면서 당과의 관계를 지

속적으로 유지하였다. 신라가 이러한 행동을 취할 수밖에 없었던 것

은 당시 당의 사정에서 비롯되었다. 즉 당 태종은 죽기 직전에 ‘요동

지역(遼東之役)’을 중단하라는 유조를 내렸고, 고종은 즉위식을 마친 후

에 이를 곧바로 실행하였다.

21 이것은 고구려 정벌을 중단하는 것일

뿐만 아니라 사실상 나당동맹의 중단을

22 의미하는 것이기 때문에 나

당동맹 자체에도 많은 영향을 주었다. 따라서 신라는 나당동맹이 성

립되었음에도 불구하고 군사적인 문제와 관련된 논의를 더 이상 진행

할 수가 없었다. 그리고 일반적인 사행이라도 매년 꾸준하게 실행하

면서 관계를 유지해 나가는 것으로 만족해야만 하였다.

한편 백제는 당 태종의 죽음 이후에도 계속해서 신라를 침입하였

는데, 이에 대한 기록은 다음과 같다.

C-1. 가을 8월에 백제 장군 은상이 무리를 거느리고 와서 석토성 등 일

곱 성을 공격하여 함락시켰다. 왕이 대장군 유신과 장군 진춘, 죽지,

21

뺷삼국사기뺸 권22, 고구려본기10, 보장왕 8년; 뺷자치통감뺸 권199, 당기15, 태종 정관

23

년 5월 임신.

22

최현화, 앞의 논문, 2006, 150쪽.

나당동맹의 전개 과정

113

천종 등에게 명하여 나아가 막게 하였다. … 이에 유신 등이 진격하

여 크게 이겨 장사 100명을 죽이거나 사로잡고 군졸 8,980명의 목을

베었으며, 전마 1만 필을 획득하였고, 병기와 같은 것은 이루 헤아

릴 수 없었다.

23

C-2. 가을 8월에 왕이 좌장 은상을 보내 정예 군사 7천 명을 거느리고 신

라의 석토성 등 일곱 성을 공격하여 뺏어갔다. … (은상이) 이롭지

못하므로 흩어진 군사들을 수습하여 도살성 아래에 진을 치고 다시

싸웠으나 우리 군사가 패하였다.

24

C-3. 태화 2년 가을 8월에 백제 장군 은상이 석토성 등 일곱 성을 공격하

여 왔다. 왕은 유신과 죽지, 진춘, 천종 등의 장군에게 명하여 나가

막게 하였다. … 서울에 이르니 대왕이 성문까지 나와 맞았고, 위로

함이 극진하였다.

25

위의 기록은 당 태종의 죽음 이후 백제의 침입에 대한 내용이다.

당 태종의 죽음에 대한 소식이 삼국에 알려진 것은 당에서부터 출발

한 소요 기간을 감안하면

26 대체로 7~8월 무렵이었을 것으로 추정된

다. 따라서 백제는 당 태종의 죽음에 대한 소식을 듣고 곧바로 신라를

공격하였던 것으로 이해할 수 있다.

27

23

뺷삼국사기뺸 권5, 신라본기5, 진덕왕 3년 가을 8월.

24

뺷삼국사기뺸 권28, 백제본기6, 의자왕 9년 가을 8월.

25

뺷삼국사기뺸 권42, 열전2, 김유신 (중).

26

권덕영, 앞의 책, 1997, 227~231쪽.

27

김덕원, 앞의 논문, 2022, 37~38쪽.

제30호

114

백제도 나당동맹이 성립된 사실을 알고 있었던 것으로 보인다. 그

리고 백제가 신라를 공격한 것은 나당동맹과 관련된 정보를 파악하기

위해서였던 것 같다. 당시 백제는 신라와 대립하고 있었기 때문에 나

당동맹의 성립에 대하여 민감하게 반응하는 것은 당연하였다. 그리고

이것은 백제가 나당동맹의 성립을 굉장히 우려하였음을 의미하는 것

이다.

이때의 전투 결과는 김유신의 계략에 힘입어 신라가 크게 승리하

였다. 그리고 이듬해 당에 사신을 파견하여 승리한 사실을 알렸다.

28

이때 사신을 파견한 것을 청병으로 이해하기도 하지만,

29 동맹 파트

너로서의 능력을 당에 알리고 이를 인정받으려고 하였던, 일종의 과

시효과를 노렸던 것이 아닐까 한다. 이후 진덕왕대에는 백제의 침입

에 대한 기록이 없으며, 실제로 백제는 더 이상 큰 침입을 하지 못하

였다.

2. 무열왕대의 나당동맹

신라와 당의 관계가 잠시 주춤하는 사이에 신라에서는 진덕왕이

죽고 김춘추가 무열왕으로 즉위하였다.

30 김춘추가 무열왕으로 즉위

28

권덕영, 앞의 책, 1997, 31쪽. 이문기는 648년의 전투까지 포함하여 알린 것으로 파악

하였다(이문기, 「648ㆍ649년 신라의 대백제전 승리와 그 의미」, 뺷신라문화뺸 47,

2016, 231

쪽).

29

주보돈, 앞의 논문, 2017; 앞의 책, 2018, 133쪽.

30

주보돈은 김춘추가 647년 비담의 난을 진압하였으면서도 권력 행사에는 한계가 뚜렷

하였기 때문에 곧장 즉위하지 못하고 부득이 진덕왕을 즉위시킬 수밖에 없었다고 하였

나당동맹의 전개 과정

115

하면서 신라의 정치적인 상황 역시 당과 마찬가지로 이전과는 다르게

변화를 겪을 수밖에 없었다. 이러한 변화는 나당동맹에도 영향을 주

었음은 물론이다.

김춘추가 무열왕으로 즉위한 이후에도 당과의 교류는 계속되었는

데, 이에 대한 기록은 다음과 같다.

D-1. 당에서 사신을 보내 부절을 가지고 예를 갖추어 왕을 개부의동

삼사 신라왕으로 봉하였다. 왕이 당에 사신을 보내 감사를 표하

였다.

31

D-2. 가을 7월에 아들 좌무위장군 문왕을 당에 보내 조공하였다.

32

D-3. 여름 4월에 백제가 자주 변경을 침범하므로 왕이 장차 (백제를) 치

려고 당에 사신을 보내 군사를 요청하였다.

33

위의 기록은 무열왕대의 대당외교에 대한 내용이다. 무열왕대의

대당외교도 일반적인 사행 위주로 이루어진 것으로 보이기 때문에 이

전의 진덕왕대와 비교할 때 크게 다르지 않았던 것으로 이해할 수 있

다. 청병에 대한 신라의 꾸준한 요청에도 불구하고, 당은 이에 대하여

다(주보돈, 앞의 논문, 2017; 앞의 책, 2018, 134쪽). 그러나 한 가지 간과한 것은 반

란을 진압하였다고 반드시 왕으로 즉위하는 것은 아니라는 사실이다. 더욱이 김춘추

세력은 왕이 되기 위해서 난을 일으킨 것이 아니라 오히려 왕이 되기 위해서 난을 일으

킨 비담을 진압한 것이기 때문에 왕으로 즉위하지 않았다.

31

뺷삼국사기뺸 권5, 신라본기5, 무열왕 원년.

32

뺷삼국사기뺸 권5, 신라본기5, 무열왕 3년 가을 7월.

33

뺷삼국사기뺸 권5, 신라본기5, 무열왕 6년 여름 4월.

제30호

116

별다른 관심을 기울이지 못하였는데, 이러한 원인 역시 당시 당의 대

내외적인 상황에서 비롯된 것으로 보인다.

주목되는 것은 659년(무열왕 6)에 신라가 백제를 공격하기 위하여 당

에 군사를 요청하였다는 사실이다. 이것은 백제의 침입을 받으면 당에

구원을 요청하였던 이전과는 다른 모습이다. 즉 이전까지 신라는 백제

의 침입을 받으면 당에 구원을 요청하는 소극적이고 피동적이었다면,

이때는 오히려 신라가 백제를 공격하기 위하여 당에 군사를 요청하는

적극적이고 능동적인 모습을 보여주고 있다. 그리고 이때 사신을 파견

한 것을 계기로 나당동맹이 재성립되었던 것으로 생각된다.

한편 김춘추가 무열왕으로 즉위한 이후에도 백제의 침입은 계속되

었는데, 이에 대한 기록은 다음과 같다.

E-1. 고구려가 백제ㆍ말갈과 더불어 군사를 연합하여 우리의 북쪽 변경

을 침략하여 33성을 탈취하였으므로, 왕이 당에 사신을 보내 구원을

요청하였다.

34

E-2. 봄 정월에 이에 앞서 우리가 백제ㆍ말갈과 함께 신라의 북쪽 변경

을 침범하여 33성을 빼앗았으므로, 신라왕 김춘추가 당에 사신을 보

내 원조를 구하였다.

35

E-3. 8월에 왕은 고구려ㆍ말갈과 더불어 신라의 30여 성을 공격하여 깨

뜨렸다. 신라왕 김춘추는 당에 사신을 보내 조공하고 표를 올려 “백

34

뺷삼국사기뺸 권5, 신라본기5, 무열왕 2년.

35

뺷삼국사기뺸 권22, 고구려본기10, 보장왕 14년 봄 정월.

나당동맹의 전개 과정

117

제가 고구려ㆍ말갈과 함께 우리의 북쪽 경계를 쳐들어 와서 30여

성을 함락시켰다.”라고 하였다.

36

E-4. 영휘 6년 을묘 가을 9월에 유신이 백제 땅에 들어가 도비천성을 공

격하여 함락시켰다.

37

위의 기록은 무열왕대 백제의 침입에 대한 내용이다. 655년(무열왕

2)

백제는 고구려ㆍ말갈과 함께 신라의 북쪽 변경지역을 침입하여 33

성을 빼앗았다. 이것은 642년 백제의 침입으로 대야성을 비롯하여

서쪽 변경지역의 40여 성이 함락된 이후의 가장 큰 피해였다. 이때

백제는 고구려ㆍ말갈과 연합하여 침입하였고, 그 결과 전선이 확대되

고 방어체계가 혼란해짐으로써 신라는 더욱 곤경에 처하게 되었던 것

으로 보인다.

이 전투는 실제로 일어난 사실인지 의심하는 견해도 있지만,

38 대

체로 사실로 인정하는 경향이 강하다.

39 특히 제려연화와 관련하여

이를 증명하는 중요한 자료로 활용하고 있다.

40 그리고 신라 북쪽 변

경의 33성의 위치는 당항성과 한강유역으로 파악하기도 하지만,

41 영

36

뺷삼국사기뺸 권28, 백제본기5, 의자왕 15년 8월.

37

뺷삼국사기뺸 권42, 열전2, 김유신 (중).

38

주보돈, 앞의 논문, 2011; 앞의 책, 2018, 52쪽; 방용철, 「연개소문 집권기 고구려의

정치 운영」, 경북대 박사학위논문, 2017, 113쪽.

39

선봉조, 앞의 논문, 2017, 221쪽; 윤성호, 「신라의 한강유역 영역화 과정 연구」, 고려

대 박사학위논문, 2017, 235~236쪽; 최호원, 「고구려 후기 국내정세와 신라관계」,

고려대 박사학위논문, 2020, 108~113쪽.

40

선봉조, 앞의 논문, 2017.

41

김주성, 「지배세력의 분열과 왕권의 약화」, 뺷한국사뺸 6, 국사편찬위원회, 2003, 105~

109

쪽; 정원주, 「고구려 멸망 연구」, 한국학중앙연구원 박사학위논문, 2013, 223쪽.

제30호

118

서 내륙과 동해안지역으로 이해된다.

42 이때에도 신라는 당에 사신을

파견하여 구원을 요청하였다. 이에 당은 태종의 죽음 이후에 처음으

로 고구려를 공격하였는데, 이에 대한 기록은 다음과 같다.

F-1. 3월에 당이 영주도독 정명진과 좌우위중랑장 소정방을 보내 군사

를 일으켜 고구려를 쳤다.

43

F-2. 2월에 고종이 영주도독 정명진과 좌위중랑장 소정방을 보내 군사

를 거느리고 와서 공격하였다.

44

F-3. 여름 5월에 정명진 등이 요수를 건너니, 우리나라 사람들이 그 군사

가 적은 것을 보고 문을 열고 귀단수를 건너 마주 싸웠다. 정명진 등

이 분발하여 우리 군사를 공격해서 크게 이기고 1천여 명을 죽이고

사로잡았으며, 그 외곽과 촌락에 불을 지르고 돌아갔다.

45

위의 기록은 당이 고구려를 공격한 내용이다. 신라는 북쪽 변경지

역의 33성을 빼앗기자 당에 사신을 파견하여 구원을 요청하였다. 이

에 당은 정명진과 소정방을 파견하여 귀단수에서 고구려를 격파하였

42

윤성환, 「650년대 중반 고구려의 대외전략과 대신라공세의 배경」, 뺷국학연구뺸 17,

2010, 164

~166쪽; 장창은, 「아차산성을 둘러싼 삼국의 영역 변천」, 뺷사총뺸 81,

2014;

뺷고구려 남방 진출사뺸, 경인문화사, 2014, 327~330쪽; 최호원, 「고구려 보장

왕대 대신라관계와 인식」, 뺷고구려발해연구뺸 50, 2014; 앞의 논문, 2020, 109~110

쪽; 김덕원, 「고구려 연개소문의 대백제·신라 정책에 대한 고찰」, 뺷한국학논총뺸 45,

2016, 38

쪽; 윤성호, 앞의 논문, 2017, 236~237쪽.

43

뺷삼국사기뺸 권5, 신라본기5, 무열왕 2년 3월.

44

뺷삼국사기뺸 권22, 고구려본기10, 보장왕 14년 2월.

45

뺷삼국사기뺸 권22, 고구려본기10, 보장왕 14년 여름 5월.

나당동맹의 전개 과정

119

다. 이것은 649년 나당동맹이 성립한 이후에 양국 사이에 처음으로

이루어진 군사적인 협력이었을 뿐만 아니라 당 태종의 죽음 이후에

신라의 구원 요청에 당이 처음으로 보인 반응이었다.

46 이전까지만

해도 신라의 구원 요청에 별다른 관심을 기울이지 못하였던 당의 태

도로 미루어보면 매우 이례적인 것이다. 이러한 사실을 통해서 미루

어 보면 이 당시에도 나당동맹이 완전히 중단된 상태가 아니라 명목

적인 상태로 유지되었던 것으로 이해할 수 있다. 그리고 659년에 신

라가 백제를 정벌하기 위해 당에 새로운 제의를 하면서 나당동맹은

이전과는 다른 모습으로 변화를 맞게 되었다.

지금까지 살펴본 바와 같이 649년 제1차 나당동맹이 성립된 이후

659

년 제2차 나당동맹이 성립된 약 10년 동안의 나당동맹은 크게 진

덕왕대와 무열왕대의 두 시기로 구분할 수 있고, 각 시기마다 일정한

차이를 보이고 있다. 가장 큰 차이는 역시 김춘추의 신분의 변화에서

발생하는 차이라고 할 수 있다. 즉 그가 왕이 아니었을 때와 왕으로

즉위한 이후에는 많은 부분에서 여러 가지 변화가 생기는 것은 당연

하다. 그리고 이러한 변화는 나당동맹에도 그대로 적용되었다.

아무래도 진덕왕대에는 김춘추의 활동에 일정한 한계가 있었을 것

46

신라와 당 사이에 나당동맹의 실행이 늦어진 이유에 대해서는 당의 대고구려 전쟁에서

의 연이은 패배와 이에 따른 반전론의 대두, 그리고 장기전략으로의 전환 등이 지적되

고 있다(池內宏, 「高句麗討滅の役に於ける唐軍の行動」, 뺷滿鮮史硏究뺸 上世 第2冊, 吉川弘文

館, 1979, 272

쪽; 이호영, 앞의 책, 1997, 141쪽). 또한 김춘추가 왕위에 올라 대내적

으로 체제정비에 몰두하였기 때문이라고 하거나(서영수, 「신라 통일외교의 전개와 성

격」, 뺷통일기의 신라사회 연구뺸, 경상북도·동국대 신라문화연구소, 1987, 266쪽) 백

제를 외교적으로 고립시키는 전략을 오랫동안 추진하였기 때문으로 파악하였다(장원

섭, 뺷신라 삼국통일 연구뺸, 학연문화사, 2018, 197쪽).

제30호

120

이다. 이것은 당 태종의 죽음 이후에 대당외교를 전개하는 과정에서

도 마찬가지였다. 나당동맹도 당시 당의 대내외적인 상황에 의해서

사실상 중단되었기 때문에 진덕왕대에는 당제를 수용하고 이를 실행

하면서 당과 지속적인 관계를 유지하였다. 그러나 김춘추가 무열왕으

로 즉위한 이후에는 군사를 요청하는 등 진덕왕대보다 좀 더 적극적

으로 대당외교를 전개하였다. 즉 655년에는 백제와 고구려ㆍ말갈의

침입을 받자 구원을 요청하였고, 659년에는 백제 정벌을 위하여 군

사를 요청하는 등의 모습을 보이고 있다. 그리고 659년에는 명목적

인 상태로 유지되었던 나당동맹에 새로운 변화를 추진하였다.

III. 659년 제2차 나당동맹의 전개 과정

1. 제2차 나당동맹의 성립 배경

649

년 제1차 나당동맹을 성립시킨 김춘추는 654년에 무열왕으로

즉위하였다. 무열왕대의 대당외교는 이전의 진덕왕대와는 달리 좀 더

적극적으로 이루어졌다. 특히 659년에는 백제를 정벌하기 위하여 당에

군사를 요청하였다. 무열왕이 이러한 계획을 세웠던 것은 당시 백제의

대내적인 상황에서 비롯되었는데, 이에 대한 기록은 다음과 같다.

G-1. 봄 2월에 태자궁을 극히 사치스럽고 화려하게 수리하였다. 왕궁 남

나당동맹의 전개 과정

121

쪽에 망해정을 세웠다.

47

G-2. 봄 3월에 왕은 궁녀와 더불어 주색에 빠지고 마음껏 즐기며 술마시

기를 그치지 않았다. 좌평 성충<혹은 정충이라고도 하였다.>이 극

력 간언하자 왕은 분노하여 (성충을) 옥에 가두었다. 이로 말미암아

감히 간언하는 자가 없었다. …

48

G-3. … 이 무렵 백제의 임금과 신하들은 심히 사치하고 지나치게 방탕

하여 국사를 돌보지 않아 백성이 원망하고 신이 노하여 재앙과 괴

변이 속출하였다. 유신이 왕에게 고하기를 “백제는 무도하여 그 지

은 죄가 걸주보다 심하니, 이때는 진실로 하늘의 뜻을 따라 백성을

위로하고 죄인을 정벌하여야 할 때입니다.”라고 하였다.

이보다 앞서 급찬 조미갑이 부산현령이 되었다가 백제에 포로로 잡

혀가 좌평 임자의 집 종이 되어 일을 부지런히 성실하게 하여 조금

도 게을리하지 않았다. 이에 임자가 불쌍히 여기고 의심치 않아 출

입을 마음대로 하게 하였다. 그리하여 도망쳐 돌아와 백제의 사정

을 유신에게 고하니 유신은 조미갑이 충직하여 쓸 수 있음을 알고

말하기를 … 드디어 돌아와서 (유신)에게 보고하였다. 겸하여 (백제

의) 국내외의 일을 말하였는데, 정말 상세하였다. 이에 더욱 백제를

병합할 모의를 급하게 하였다. …

49

47

뺷삼국사기뺸 권28, 백제본기6, 의자왕 15년 봄 2월.

48

뺷삼국사기뺸 권28, 백제본기6, 의자왕 16년 봄 3월.

49

뺷삼국사기뺸 권42, 열전2, 김유신 (중). 기록에는 임자와 관련된 내용이 전하고 있지만,

다른 사람들도 관련되었을 가능성이 크다.

제30호

122

위의 기록은 655년 이후 백제의 대내적인 상황에 대한 내용이다.

655

년에 백제는 고구려ㆍ말갈과 함께 신라 북쪽 변경지역의 33성을

빼앗은 이후부터 사치와 향락에 빠지면서 대내적으로 어지러운 상황

이 계속되었다. 이러한 상황을 파악한 신라는 임자 등 백제 최고위층

을 첩자로 포섭하였고,

50 이들이 제공하는 정보를 통해서 백제의 대

내적인 상황을 비교적 정확하게 파악하였다. 특히 사료 G-3에서와

같이 조미갑의 정보를 바탕으로 백제를 ‘병합할 모의를 급하게[急幷呑

之謀

]’

추진하였다. 신라는 백제를 정벌하려는 계획을 하고 있었지만,

백제의 대내적인 상황이 빠르게 변하였기 때문에 백제를 정벌하려는

계획이 갑작스럽게 이루어졌던 것으로 보인다.

이와 같이 무열왕은 백제를 정벌하려는 의지가 매우 강하였는데,

어쩌면 신라 단독으로라도 백제를 정벌하려는 계획을 세웠던 것으로

보인다.

51 이것은 당시 백제가 사치와 향락으로 인하여 대내적으로

분열된 상황이었기 때문에 다른 어느 때보다도 좋은 기회라고 판단하

였던 것 같다. 그리고 명목적인 상태로 유지되었던 나당동맹을 다시

운용하기 위하여 당에 군사를 요청하였는데, 이에 대한 기록은 다음

50

삼국시대의 첩자와 김유신의 첩자 활용에 대한 연구는 김복순, 「삼국의 첩보전과 승

려」, 뺷가산이지관스님화갑기념논총 한국불교문화사상사뺸 (상), 1992; 김영수, 「고대

첩자고」, 뺷군사뺸 27, 1993; 강준식, 뺷우리가 몰랐던 삼국시대 스파이뺸, 아름다운책,

2004;

김영수, 「김유신의 첩자활용과 첩보술에 관한 일연구」, 뺷군사뺸 62, 2007; 김영

수, 「고대 첩자연구 시론」, 뺷백산학보뺸 77, 2007 참조.

51

주보돈은 무열왕이 자신의 지위를 공고히 하고 정치적 적대세력을 제거하여 내부 정쟁

을 해결하고(주보돈, 앞의 논문, 2011; 앞의 책, 2018, 50~51쪽), 자신의 직계비속이

왕위를 안정적으로 이어갈 수 있게 하기 위하여(주보돈, 앞의 논문, 2017; 앞의 책,

2018, 135

쪽) 백제와 전면전의 계획을 세웠다고 하였다.

나당동맹의 전개 과정

123

과 같다.

H-1. 여름 4월에 백제가 자주 변경을 침범하므로 왕이 장차 (백제를) 치

려고 당에 사신을 보내 군사를 요청하였다.

52

H-2. … 신라가 여러 차례 백제의 침공을 받자, 당의 군사 원조를 얻어

그 수치를 씻으려고 숙위하러 가는 인문을 통하여 군사를 청하게

하였다. 마침 고종이 소정방을 신구도대총관으로 임명하여 군사를

거느리고 백제를 치게 하였다. 황제가 인문을 불러서 도로의 험하

고 평탄한 곳과 가는 길이 어디가 좋은가를 묻자 인문이 매우 자세

하게 대답하였다. 황제가 기뻐하여 제서를 내려 (인문을) 신구도부

대총관에 임명하고 군중에 나갈 것을 명하였다. …

53

위의 기록은 백제를 정벌하기 위하여 당에 군사를 요청하였다는

내용이다. 무열왕의 백제 정벌 의지는 매우 강하였는데, 이것은 위의

사료 H-1에서와 같이 백제를 ‘장차 치려고[將伐]’ 하였다는 기록을 통

해서도 확인할 수 있다. 무열왕은 백제가 대내적으로 분열된 상황을

기회로 삼아 당에 사신을 파견하여 군사를 요청하였다. 이때 사신으

로 파견되었던 인물은 무열왕의 아들인 김인문이었다. 무열왕은 자신

의 아들인 김인문을 당에 사신으로 파견하여 명목적인 상태로 유지되

었던 나당동맹을 다시 운용하려고 하였던 것으로 생각된다. 따라서

52

뺷삼국사기뺸 권5, 신라본기5, 무열왕 6년 여름 4월.

53

뺷삼국사기뺸 권44, 열전4, 김인문.

제30호

124

제2차 나당동맹의 성립되는 과정도 신라가 주도적인 역할을 하였던

것으로 보인다.

2. 제2차 나당동맹의 성립 과정과 내용

659

년에 무열왕은 백제를 정벌하기 위하여 아들인 김인문을 당에

사신으로 파견하여 군사를 요청하였다. 이 과정에서 김인문은 명목적

인 상태로 유지되었던 나당동맹을 다시 운용하기 위하여 당에 재성립

을 제의하면서 새로운 계기를 마련하였다.

54

김인문은 당 고종에게 655년부터 백제에서 발생하였던 사치와 향

락, 지배층의 분열 등 대내적인 상황에 대하여 설명하고, 지금이 다른

어느 때보다 백제를 정벌하기에 가장 좋은 기회라고 적극적으로 설득

하였던 것으로 보인다. 그리고 명목적인 상태로 유지되었던 나당동맹

의 재성립을 제의하였고, 당 고종이 이를 받아들이면서 이에 대한 논

의가 다시 이루어진 것이 아닐까 한다.

당 역시 655년부터 무씨를 황후로 책봉하는 문제를 놓고 지배세력

의 사이에 분란이 발생하였다. 즉 태종대에 활동하였던 장손무기와

저수량 등은 무씨를 황후로 책봉하는 것을 반대하였고, 허경종과 이

의부 등은 이를 지지하면서 상호 대립하였다. 이러한 과정에서 659

54

김인문에 대한 연구 성과는 장경룡, 「삼국통일의 초석을 다진 김인문」, 뺷군사뺸 12,

1986 ;

권덕영, 「비운의 신라 견당사들 -김인문을 중심으로-」, 뺷신라문화제학술발표

회논문집뺸 15, 1994 ; 김수태, 「나당관계의 변화와 김인문」, 뺷백산학보뺸 52, 1999 ;

권덕영, 「김인문 소전」, 뺷문화사학뺸 21, 2004 참조.

나당동맹의 전개 과정

125

년에 장손무기는 무황후와 허경종의 계략으로 모반사건에 연루되어

좌천되었다가 곧이어 죽었으며,

55 그의 일파들도 지방으로 좌천되면

서 중앙 정계에서 축출되었다. 이후 당의 정국은 무황후를 지지하는

허경종과 이의부 등이 장악하였다.

이러한 상황에서 당은 태종대부터 이어져 온 고구려를 먼저 정벌

하는 ‘고구려 선공’보다는 백제를 먼저 정벌하는 ‘백제 선공’으로 전

략을 변경한 것으로 보인다. 이 과정에서 무황후를 지지하는 허경종

등이 고구려 공격에 대한 실패의 책임을 전적으로 장손무기 등의 구

세력에게 전가하였을 가능성이 큰 것으로 보고 있다. 이 견해에 의하

면 허경종 등은 내부적으로 잠재된 정치적 문제점을 해결하는 방편으

로 대외적으로 전쟁을 준비하였는데, 때마침 신라가 군사를 요청하면

서 ‘백제 선공’으로 결정된 것이라고 하였다. 또한 ‘백제 선공’은 당이

‘

고구려 선공’이 실현되기 힘들다고 판단한 것인지, 아니면 신라의 청

병 요구를 받아 비로소 전략을 바꾼 것인지 분명하지 않다고 하였다.

그리고 당 내부에서 일어난 정치적 상황이 주요한 계기와 요인이었음

이 확실하며, 신라의 청병 요청에 의한 것이 아닌 듯하다고 하였다.

56

그러나 이러한 견해와 관련하여 몇 가지 의문이 들기 때문에 당의

‘

백제 선공’ 전략으로 변경한 시기, 원인, 과정, 내용 등에 대하여 재

검토할 필요성이 제기된다.

가장 먼저 주목되는 것은 우연인지는 몰라도 백제와 당의 대내적

55

뺷자치통감뺸 권200, 당기16, 고종 현경 4년 여름 4월 무진 및 가을 7월 임인.

56

주보돈, 앞의 논문, 2011; 앞의 논문, 2017; 앞의 책, 2018, 49~53쪽 및 137~138쪽.

제30호

126

인 상황이 공교롭게도 655년부터 변화가 시작된다는 사실이다. 신라

가 백제의 대내적인 상황을 파악하고 있었듯이 당의 대내적인 상황을

파악하고 있었는지는 기록이 없어서 정확하게 알 수 없다. 아마도 신

라는 당에 파견되었던 사신이나 유학생과 유학승 등을 통해서 이와

관련된 정보를 입수하지 않았을까 한다.

57 그리고 이러한 정보를 바

탕으로 당에 군사를 요청하였을 가능성도 배제할 수는 없을 것이다.

이와 함께 당이 ‘백제 선공’으로 전략을 변경하였다고 하더라도 신

라의 구원 요청이 없었음에도 불구하고 단독으로 백제를 정벌하려고

하였을지가 궁금하다. 그리고 어떤 명분으로 백제를 정벌하려고 하였

을지 등의 의문이 드는 것도 사실이다.

659

년 4월에 신라를 출발한 김인문이 당에 도착한 것은 대체로 6~

7

월 무렵이었을 것으로 추정된다.

58 당시 당에서는 장손무기의 좌천

과 죽음 등 대내적으로 큰 정치적 사건이 발생하였다. 따라서 나당동

맹의 재성립을 위한 김인문의 제의가 처음에는 제대로 논의되지 못하

였을 가능성도 있다. 그러므로 당에서 김인문이 제의한 사안을 검토하

였던 시기는 적어도 장손무기가 죽은 7월 이후에나 가능하였을 것으

로 보인다.

59 당 조정에서 ‘백제 선공’에 대하여 논의하였던 시기에 대

해서는 기록이 없어서 정확하게 알 수가 없다. 그러나 이와 관련하여

57

김덕원, 「신라 국학의 설립과 그 주도세력」, 뺷진단학보뺸 112, 2011, 13쪽.

58

권덕영, 앞의 책, 1997, 227~231쪽.

59

최현화는 허경종 일파가 실권을 완전히 장악한 8월 이후에 신라의 제안을 받아들이고

정복지에 대한 정책을 수립하기 시작하였을 개연성이 있다고 하였다(최현화, 앞의 논

문, 2006, 160쪽).

나당동맹의 전개 과정

127

유추할 수 있는 자료가 있는데, 이에 대한 기록은 다음과 같다.

I. 9월에 조서를 내려서 석ㆍ미ㆍ사ㆍ대안ㆍ소안ㆍ조ㆍ읍달ㆍ소륵ㆍ

주구반 등의 나라에 주(州)ㆍ현부(縣府) 127개를 설치하였다.

60

위의 기록은 서역에 주ㆍ현부의 설치에 대한 내용이다. 당 조정에

서는 석ㆍ미ㆍ사 등 서역의 여러 나라들을 상대로 주ㆍ현부를 설치하

면서 기미지배를 실시하였다. 따라서 이러한 사례를 통해서 당시의

상황을 어느 정도 추정할 수는 있을 것이다. 당 조정에서는 주변국들

을 복속하면서 해당 지역에 기미지배를 추진하였다. 이러한 상황을

감안하면 아마도 이때를 전후하여 ‘백제 선공’에 대한 논의가 이루어

지지 않았을까 한다.

당이 ‘고구려 선공’에서 ‘백제 선공’으로 정책을 변경하였던 구체

적인 배경과 원인 등에 대해서는 기록이 없어서 정확하게 알 수가 없

다.

61 이에 대해서는 당 고종이 즉위한 이후에 대내적으로 무측천과

관련된 허경종 등이 새롭게 집권하면서 대외정책이 변화된 것으로 이

해하고 있다.

62 그러나 당의 대외정책의 변화에는 신라가 깊이 연관

된 것으로 추정된다. 당이 기존에 유지하였던 ‘고구려 선공’ 대신에

60

뺷자치통감뺸 권200, 당기16, 고종 현경 4년 9월.

61

방향숙은 고종대에 백제에 대한 대외정책이 급변하였는데, 이것은 당의 대외정책상 이

례적인 사건이라고 하였다(방향숙, 「당 태종ㆍ고종대 한반도 정책과 백제의 위상 –당

태종ㆍ고종본기를 중심으로-」, 뺷백제학보뺸 27, 2019, 61쪽).

62

주 6) 참조.

제30호

128

‘

백제 선공’으로 전환하였던 이유는 신라를 통해서 백제의 대내적인

상황을 전달받았기 때문으로 보인다. 다시 말하면 659년에 김인문이

당 고종에게 백제의 대내적인 상황을 적극적으로 설명하였고, 이것이

당의 대외정책을 전환시키는 데 중요한 계기를 마련하였던 것이 아닐

까 한다.

당 고종은 김인문의 설명을 듣고 내부의 논의를 거친 후에 지금까

지 유지하였던 ‘고구려 선공’을 포기하고 ‘백제 선공’으로 전략을 변

경하였던 것 같다.

63 그리고 마침내 당 고종은 백제 출병을 결정하였

다.

64 당 조정에서 내부 논의를 거쳐 ‘백제 선공’으로 전략을 변경하

기까지는 적지 않은 시간이 소요되었던 것으로 보인다. 이러한 시간

이 무열왕으로 하여금 초조함을 갖게 하면서 장춘과 파랑의 설화로

나타나게 된 것이 아닐까 한다.

65

이와 같이 당은 태종대의 ‘고구려 선공’을 고종대에 ‘백제 선공’으

63

최현화, 앞의 논문, 2006, 154~156쪽; 방향숙, 앞의 논문, 2019, 55쪽. 한편 이호영

은 655년에 신라가 백제 선제공격을 제의하여 657년에 당이 결정하였다고 파악하였

고(이호영, 앞의 책, 1997, 183~184쪽), 김진한은 태종대에 백제 공략을 하나의 전

략으로 구상하고 있었다고 하였다(김진한, 「「답설인귀서」에 보이는 신라ㆍ당 밀약 기

사의 사료적 검토」, 뺷인문논총뺸 71-1, 2014, 263쪽).

64

당 고종의 백제 출병과 관련하여 주보돈은 당에서 누군가가 사신에 앞서 급거 귀국하

여 무열왕에게 전달한 것으로 파악하였고(주보돈, 앞의 논문, 2017; 앞의 책, 2018,

138

~139쪽), 이민수는 비공식적인 외교 경로가 있었다고 하였다(이민수, 「백제 멸망

기 당의 신라 침공 계획」, 뺷한국고대사탐구뺸 33, 2019, 378쪽). 그러나 당시 당으로의

입국과 출국은 중앙과 지방에서 철저하게 통제하고 있었기 때문에 자유롭게 왕래할 수

가 없었다. 이것은 비록 후대의 경우이지만, 엔닌의 사례를 통하여 확인할 수 있다.

65

장춘과 파랑의 설화에 대한 연구는 박찬흥, 「장의사의 창건 배경과 장춘랑파랑설화」,

뺷서울과 역사뺸 96, 2017 ; 박남수, 「뺷삼국유사뺸 기이편 「장춘랑파랑」ㆍ「효소왕대죽지

랑」ㆍ「48경문대왕」조의 검토」, 뺷신라문화제학술논문집뺸 39, 2018 참조.

나당동맹의 전개 과정

129

로 전략을 변경하였다. 그리고 당이 ‘백제 선공’으로 전략을 변경한

이후에 신라가 군사를 요청한 것이 아니라 신라가 군사를 요청한 이

후에 당이 ‘백제 선공’으로 전략을 변경한 것으로 이해하는 것이 좀

더 합리적이라고 생각된다.

당 고종은 백제 정벌과 관련하여 김인문과 면담하면서 백제의 도

로와 거취 등 지리적인 사항에 대하여 직접 물어보고, 그를 신구도부

대총관에 임명하여 백제 정벌에 참여시켰다. 이것은 당 고종이 김인

문을 통해서 얻은 정보를 정벌 과정에서 실제로 활용하기 위한 목적

이었다. 당 고종은 김인문에게 단순히 지리적인 사항에만 국한해서

물어본 것은 아니었던 것 같다. 당시 백제의 대내적인 상황, 신라의

백제 정벌을 위한 준비 과정, 중단된 나당동맹의 재성립을 위한 방안

등 여러 가지 사항들에 대해서 구체적으로 논의가 이루어졌던 것으로

보인다. 그러므로 이때의 김인문과 당 고종의 면담에서 제2차 나당동

맹이 성립되었으며, 또한 제1차 나당동맹의 내용을 재확인하였을 것

으로 생각된다.

당은 ‘백제 선공’으로 전략을 변경하면서 백제를 정벌한 이후에 전

후처리에 대한 문제도 논의하였을 것으로 보인다. 특히 이 문제는 신

라와의 관계가 가장 중요하였다. 이것은 649년에 성립된 제1차 나당

동맹의 중요한 내용이기도 하였다. 이 문제가 어떻게 결정되느냐에

따라 나당관계도 변화가 불가피할 수 있기 때문이다.

당 조정에서는 백제를 정벌한 이후 그 지역에 도호부를

66 설치하여

66

방향숙은 백제 고토에 도독부가 아니라 도호부를 설치한 것이라고 하였다(방향숙, 「백

제30호

130

고구려를 정벌할 때의 군사 거점으로 활용하는 문제에 대해서도 논의

를 하였던 것 같다. 당은 백제를 정벌한 이후 곧바로 5도독부-37주

-250

현을 설치하였다.

67 그러나 당이 짧은 시간에 5도독부 등을 설

치하였다기보다는 당군이 출정하기 이전에 이미 결정되었던 것으로

보인다.

68 정벌을 위해 파견하였던 군사를 오랜 기간 동안 주둔시키

는 것과 같은 중요한 문제를 소정방이 단독으로 결정하지는 못하였을

것이다. 또한 하위 기관들은 현지의 백제인을 등용하였다고 하여도

대부분의 당군은 사비성에 웅거하였기 때문에 실제로 5도독부를 지

배하지는 못하였던 것이 아닐까 한다.

69

이와 함께 당은 백제를 정벌하는 것뿐만 아니라 한 걸음 더 나아가

동맹 상대인 신라마저 정벌하는 문제도 논의한 것으로 보이는데, 이

에 대한 기록은 다음과 같다.

J-1. 당인들은 이미 백제를 멸망시키고 사비성의 언덕에 진영을 설치하

여 신라를 침략하려고 은밀하게 계획을 세웠다. 우리 왕이 이를 알

고서 군신들을 불러 대책을 물었는데, 다미공이 나아가 말하기를

제고토에 대한 당의 지배체제」, 뺷이기백선생고희기념 한국사학논총뺸 (상), 일조각,

1994, 309

쪽).

67

한국고대사회연구소 편, 뺷역주 한국고대금석문뺸 Ⅰ, 1992, 455~474쪽.

68

노중국, 뺷백제부흥운동사뺸, 일조각, 2003, 68쪽; 조재우, 「「유인원기공비」의 해석과

당조의 백제고토 지배방식」, 뺷사림뺸 61, 2017, 119~120쪽.

69

이와 관련하여 당이 백제고토를 5도독부-37주-250현의 기미부주로 편제하여 지배하

겠다고 선포하는 의미라고 파악한 견해는(방향숙, 앞의 논문, 1994, 321쪽; 조재우,

앞의 논문, 2017, 120쪽; 김병남, 「백제 부흥운동의 태동 배경에 관한 일고찰」, 뺷백제

학보뺸 23, 2018, 12쪽) 시사하는 바가 크다.

나당동맹의 전개 과정

131

“우리 백성들로 하여금 거짓으로 백제인인 척하게 하여 그들의 옷을

입히고 마치 적의 무리인양 행동하도록 한다면 당인들은 반드시 그

들을 공격할 것입니다. 이로 인하여 그들과 싸운다면 뜻을 이룰 수

있을 것입니다.”라고 하자 (김)유신이 말하기를 “이 말은 취할 만하

니 청컨대 이를 따르소서.”라고 하였다. …

J-2. … (소)정방이 이윽고 포로를 바치니 천자가 그를 위로하면서 말하

기를 “어찌하여 신라는 정벌하지 않은 것인가?”라고 하자 (소)정방

은 “신라는 그 임금이 어질고 백성을 사랑하며, 그 신하는 충성으로

나라를 섬기고, 아랫사람이 그 윗사람을 섬기기를 마치 아버지나

형을 섬기듯 하니, 비록 작지만 도모할 수가 없었습니다.”라고 하였

다.

70

J-3. … (김)유신 등이 당의 군영에 이르자 (소)정방은 (김)유신 등이 약

속 기일보다 늦었다고 하여 신라의 독군 김문영(金文穎)<또는 영(永)

으로도 썼다.>을 군문에서 목을 베려고 하였다. (김)유신이 무리들

에게 말하기를 “대장군이 황산에서의 싸움을 보지도 않고 약속 날

짜에 늦은 것만을 가지고 죄로 삼으려고 하니, 나는 죄 없이 모욕을

받을 수 없다. 반드시 먼저 당군과 결전을 한 후에 백제를 깨뜨리겠

다.”라고 하였다. …

71

위의 기록은 당의 신라 정벌과 관련된 내용이다. 당은 백제를 정벌

70

뺷삼국사기뺸 권42, 열전2, 김유신 (중).

71

뺷삼국사기뺸 권5, 신라본기5, 무열왕 7년 가을 7월 11일.

제30호

132

한 이후에 곧바로 신라를 정벌하려고 계획을 세웠던 것으로 보인다.

당의 계획은 신라에게도 알려졌고, 신라는 이에 대한 대책을 마련하였

다. 당은 첩자를 통하여 신라가 이에 대비하고 있음을 파악한 후에 계

획을 중지하고 당으로 돌아감으로써 신라에 대한 정벌은 무산되었다.

이와 같이 당 조정에서는 백제를 정벌한 이후에 곧바로 신라를 정

벌하려고 계획하였다.

72 그러나 이에 대한 기본적인 계획은 논의하였

지만, 구체적인 계획은 수립하지 않았던 것으로 보인다. 아마도 당은

상황이 어떻게 변할지 몰랐기 때문에 현지에서 상황에 따라 그에 알맞

은 전략을 수립하려고 하였던 것으로 보인다. 이것은 일종의 편의종사

(便宜從事)

에 해당하는데, 수의 고구려 정벌을 참조하였던 것이 아닐까

한다. 당은 백제를 정벌한 직후까지만 해도 신라를 정벌하기 위한 구

체적인 전략이 없었던 것으로 생각된다. 이것은 사료 J-1에서 당이

‘

은밀하게 계획을 세웠다[陰謀]’는 기록을 통해서도 확인할 수 있다.

당 고종대에 백제 정벌을 결정한 이유는 고구려를 정벌하기 위한

사전 정비 차원에서 이루어졌다. 당으로서도 13만의 대군이 바다를

건너 해외로 파병하는 것은 수의 고구려 정벌 이후 약 50여 년 만의

일이었다. 당은 백제 정벌이 어렵게 이루진 만큼 그에 걸맞은 성과를

거두어야만 하였다. 그래서 백제 정벌뿐만 아니라 동맹 상대인 신라

까지 정벌하려는 계획을 수립하였던 것이 아닐까 한다. 이것은 사료

J-2

에서 당 고종과 소정방의 대화를 통해서도 확인할 수 있다.

문제는 신라가 당이 백제 고지에 도호부를 설치하는 것과 신라를 정

72

이민수, 앞의 논문, 2019, 390~391쪽.

나당동맹의 전개 과정

133

벌하려는 것을 언제 인지하였는지에 대한 것이다. 이것은 시기를 달리

하는 것으로 보이기 때문에 상호 분리해서 살펴보아야 할 것 같다.

이와 관련하여 주목되는 것은 당이 백제 고지에 도호부를 설치하

였을 때 신라의 반응에 대한 기록이 없다는 사실이다. 이것은 신라가

당이 백제 고지에 도호부를 설치할 것을 사전에 이미 알고 있었음을

의미하는 것이 아닐까 한다. 당이 도호부를 설치하려고 하였다면 신

라는 이에 반발하는 모습을 보여야 한다. 이것은 오랫동안 백제에게

침입을 받았던 신라의 입장에서는 당연한 행동이다. 그러나 신라가

아무런 반응을 하지 않았다면 이에 대하여 사전에 이미 알고 있었을

것으로 생각할 수 있다.

신라가 당이 도호부를 설치하는 것을 사전에 알았던 시기는 아마

도 649년에 제1차 나당동맹이 성립할 때부터였던 것이 아닐까 한다.

당 태종은 김춘추에게 고구려와 백제의 정벌에 참여한 대가로 ‘평양

이남 백제토지’ 즉 ‘평양 이남의 고구려 토지와 백제의 토지’를 신라

에게 주겠다고 제안하였던 것으로 보인다.

73 그리고 양국의 정벌 이

후에 이에 반발하는 유민들의 문제를 해결하기 위하여 도호부를 설치

하는 문제를 논의하였던 것 같다. 즉 당 태종은 양국을 정벌한 이후

양국의 고지에 도호부를 설치하여 혼란한 상황을 안정시킬 필요가 있

고, 또 혼란한 상황이 마무리되면 도호부를 폐지하겠다고 한 것으로

보인다.

74 김춘추는 이러한 제안을 한 당 태종의 의도를 파악하고 있

73

김덕원, 앞의 논문, 2022, 34쪽.

74

당 태종의 발언에 대한 연구는 주보돈, 앞의 논문, 2017; 앞의 책, 2018, 144~145쪽;

제30호

134

었지만, 일단 긍정적인 반응을 보였던 것 같다. 김춘추는 고구려와 백

제를 정벌하면 양국의 유민들은 틀림없이 이에 저항할 것이고, 신라

가 이들을 진압하는 것은 현실적으로 어렵다고 생각했을 것으로 보인

다. 따라서 김춘추는 이 문제의 해결을 위해서 당을 이용하였던 것이

아닐까 한다. 즉 김춘추가 당 태종의 의도를 파악하고 있었음에도 불

구하고 그의 제안을 수용하였던 것은 현실적인 어려움을 해결하기 위

한 고육지책이었던 것으로 보인다.

김춘추는 당 태종의 제안을 받아들이면서 비로소 제1차 나당동맹이

성립하였다. 나당동맹을 신라와 당의 ‘밀약’이라고도 하는데, 어쩌면

이러한 문제 때문이 아닐까 한다. 원래 협상이란 한쪽이 어떤 조건을

제안하면서 거기에 걸맞은 대가를 제시하고, 다른 한쪽이 그 조건을

수용하면서 상호 합의가 도출되는 것이다. 당 태종은 고구려와 백제

고지에 도호부를 설치하여 기미지배를 실시하려고 하였다. 그리고 이

것을 바탕으로 신라까지 정벌하려고 계획하였다. 야심이 많았던 당 태

종이 신라까지 정벌하려는 것은 당시의 상황에서 보면 당연한 수순이

라고 할 수 있다. 이러한 의미에서 당 고종대 백제 고지에 도호부를 설

치하려는 것은 당 태종대의 계획을 실천에 옮기는 것에 불과하였다.

75

김덕원, 앞의 논문, 2022, 35쪽 참조. 643년에 당 태종은 신라의 사신에게 3가지 계책

을 제시하면서 “… 그대 나라가 안정되기를 기다려 그대들 스스로 지키는 일을 맡기려

한다(待爾國安 任爾自守).”라고 하였다(뺷삼국사기뺸 권5, 신라본기5, 선덕왕 12년 가을

9

월). 이와 같이 당 태종은 협상의 주도권을 쥐고 있는 상태에서 문제를 해결해 줄 수

있을 것 같이 말함으로써 상대의 신뢰를 얻을 수 있는 긍정적인 화술을 구사하였다.

75

백제 고지에 도호부를 설치하는 것은 ‘평양 이남 백제 토지’의 내용과 함께 결과적으로 나

당동맹의 결렬과도 관련된 중요한 문제이다. 이에 대해서는 별고에서 검토하고자 한다.

나당동맹의 전개 과정

135

당의 신라 정벌과 관련되어 주목되는 인물은 김인문이다. 김인문은

659

년에 당에 사신으로 파견되어 당 고종에게 백제의 대내적인 상황

을 설명하고, 제2차 나당동맹의 성립을 제의하였던 장본인이다. 그러

므로 김인문은 당의 백제 정벌 계획과 관련하여 그 누구보다 자세하게

알고 있었다. 따라서 신라가 당의 신라 정벌 계획을 알게 되었던 것이

김인문과 관련되었다고 추정하는 것은 지극히 자연스러운 일이다.

당 조정에서 백제에 도호부를 설치하고 신라 정벌에 대한 계획을

논의할 때 김인문은 참석하지 못하였을 것이다. 신라 정벌을 논의하

는 자리에 신라의 왕자인 김인문이 참석한다는 것은 어불성설이다.

따라서 김인문도 처음부터 당이 신라를 정벌하는 계획을 알지는 못하

였던 것으로 보인다. 그러나 시간이 지나면서 당이 신라까지 정벌하

려고 한다는 사실을 알게 되었던 것이 아닐까 한다.

660

년 6월 21일에 소정방은 13만의 대군을 이끌고 서해를 건너서

덕물도에 도착하였다. 소정방은 신라의 태자인 김법민을 만나 신라와

당의 군사가 7월 10일에 사비성에서 만나는 것으로 군기를 확정하였

다. 당시 당의 백제 원정군에는 김인문과 김양도가 그 일원으로 참여

하고 있었다.

76 당의 신라 정벌과 관련된 계획을 신라에게 알려준 인

물은 대체로 김인문으로 이해하고 있다. 그리고 시기에 대해서는 소

정방이 덕물도에 도착한 6월 21일과

77 소정방이 기벌포에 도착한 7

월 9일로

78 구분하고 있는데, 아마도 전자가 좀 더 타당한 것으로 보

76

한국고대사회연구소 편, 앞의 책, 1992, 455~474쪽.

77

이도학, 「나당동맹의 성격과 소정방피살설」, 뺷신라문화뺸 2, 1985, 29쪽.

제30호

136

인다.

79 신라는 당의 의도를 이미 알고 있었기 때문에 김인문이 알려

준 내용은 당의 의도를 재확인하는 것이었다.

신라와 당은 백제를 정벌하는 과정에서 충돌을 빚었다. 가장 대표

적인 것은 사료 J-3에서 소정방이 사비성에서 만나기로 약속한 기일

에 늦자 군기를 어겼다는 이유로 신라의 독군

80 김문영을 처형하려고

하자 김유신이 이에 반발한 것이다. 이것은 일반적으로 당의 신라 정

벌과 관련하여 신라가 저항한 것으로 이해하고 있다. 그럼에도 불구

하고 신라와 당은 백제를 정벌함으로써 나당동맹의 목적을 달성하였

다. 그러나 이것은 앞으로 초래될 신라와 당 사이의 또 다른 갈등의

시작을 의미하였다.

지금까지 살펴본 바와 같이 649년에 성립한 나당동맹은 659년에

재성립이 되었다. 따라서 나당동맹은 두 차례에 걸쳐서 이루어진 것

으로 이해할 수 있다. 649년의 제1차 나당동맹은 김춘추와 당 태종에

78

이민수, 앞의 논문, 2019, 398쪽.

79

이와 관련하여 이민수는 6월 21일 이후 김법민이 무열왕에게 소정방이 거느린 당군의

군세가 매우 성대함을 알리자 무열왕이 기쁨을 이기지 못하였다는 기록으로(뺷삼국사

기뺸 권5, 신라본기5, 무열왕 7년 6월) 미루어 당시 신라가 당의 야욕을 전혀 인지하지

못했다는 것을 의미하기 때문에 6월 21일을 취신하기 어렵다고 하였다(이민수, 앞의

논문, 2019, 396쪽. 주 74) 참조). 그러나 이 기록의 뒤에 신라 정벌과 관련된 기사가

누락되었을 가능성도 배제할 수 없다. 또한 7월 9일에 김인문과 김유신의 접촉이 있었

던 것으로 보았는데, 여기에도 몇 가지 의문이 든다. 첫째, 김인문이 6월 21일에 덕물

도에서 김법민에게 당의 신라 침공 계획을 전달하지 않고 7월 9일에서야 김유신에게

전달한 이유이다. 둘째, 김유신이 당의 신라 침공 계획을 알았을 때 짧은 시간 동안에

이에 대한 대비를 얼마나 하였을지에 대한 것이다. 이러한 의문에 합리적인 설명이 필

요할 것으로 보인다.

80 ‘

독군’은 군사를 ‘독려’한다는 뜻으로 일종의 선봉장과 같은 의미로 이해된다(김덕원,

「7세기 중엽 한ㆍ중 사서의 전쟁 기사 검토」, 뺷한국고대사탐구뺸 35, 2020, 574쪽).

나당동맹의 전개 과정

137

의해서 성립되었지만, 당 태종의 죽음 이후 사실상 중단되었다. 659

년의 제2차 나당동맹은 김춘추의 아들인 김인문과 당 태종의 아들인

당 고종에 의해서 재성립되었다. 그러므로 나당동맹은 김춘추와 김인

문, 당 태종과 당 고종의 부자들에게 계승되면서 이루어진 것으로 이

해할 수 있다.

81

신라와 당의 대내외적인 정세의 변화에 따라 649년 제1차 나당동

맹과 659년 제2차 나당동맹 사이에는 목적과 내용 등에서 차이가 발

생하였다. 즉 나당동맹의 목적은 신라는 오랜 숙원이었던 백제의 멸

망을, 당은 현실적으로 최대의 현안 문제인 고구려 정벌이라는 것은

변하지 않았다. 그러나 내용에서는 649년 제1차 나당동맹은 ‘고구려

선공’이었지만, 659년 제2차 나당동맹은 ‘백제 선공’으로 변하였다.

이와 같이 나당동맹은 당시 각국의 대내외적인 정세의 변화에 따

라 국제관계의 목적과 내용 등이 변화할 수 있다는 것을 잘 보여주는

대표적인 경우라고 할 수 있다.

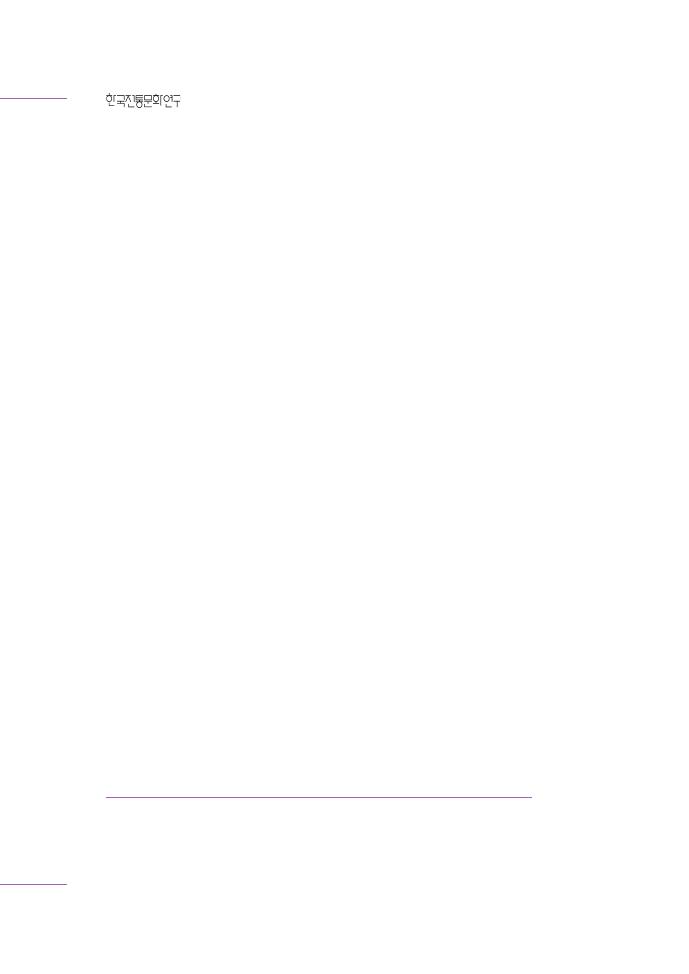

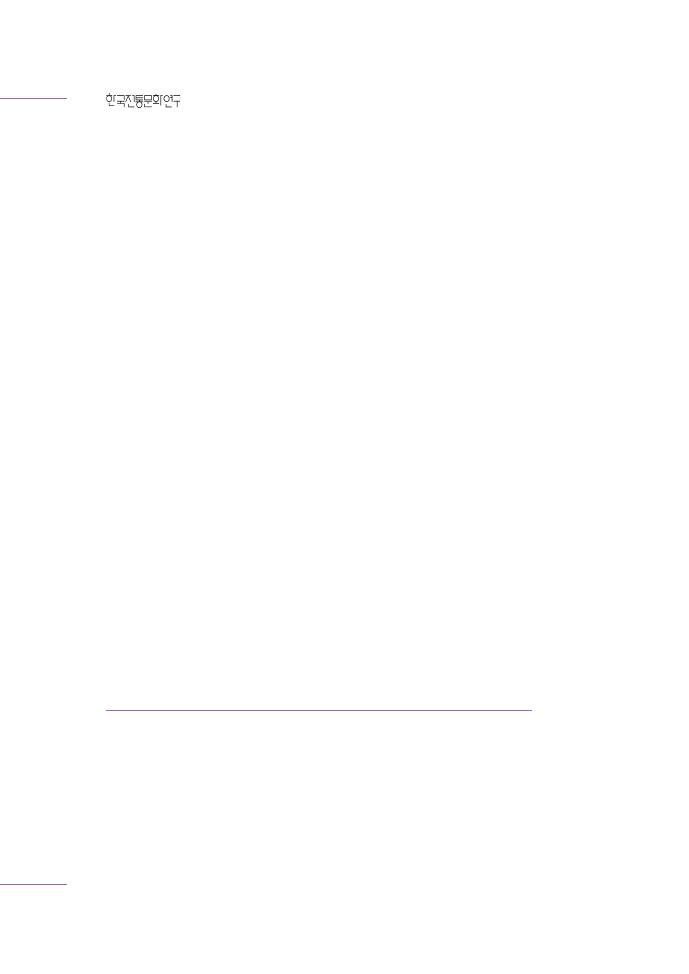

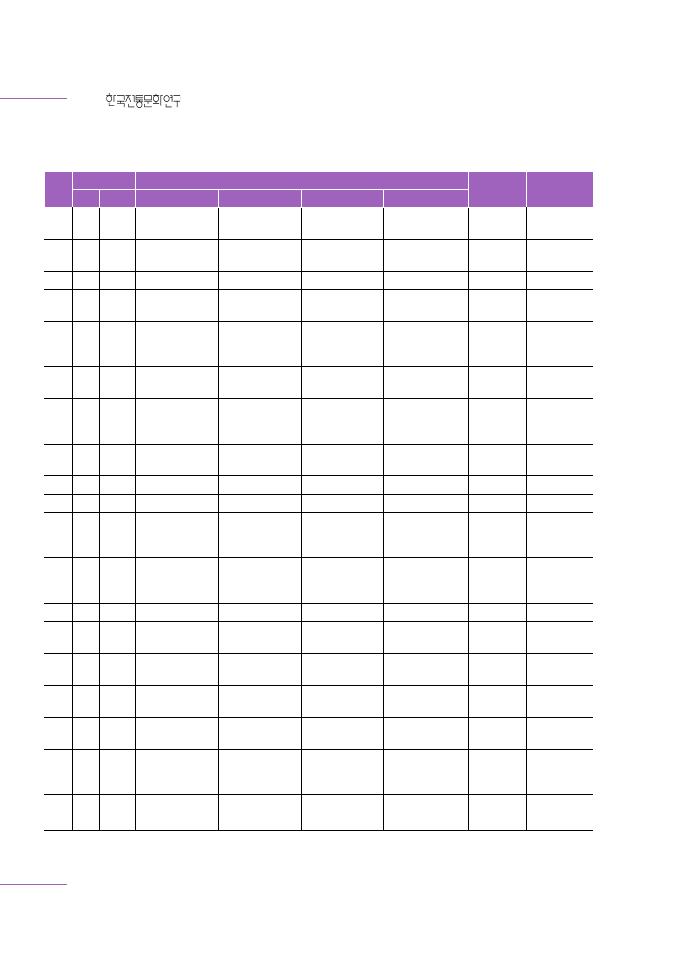

82 지금까지의 내용을 정리하면 다음

의 <표>와 같다.

81

김춘추가 무열왕으로 즉위하지 않았다면, 아마도 659년 제2차 나당동맹의 성립도 그

가 직접 실행하였을 것으로 보인다.

82

이민수는 무열왕이 백제와의 전쟁에 당을 개입시키는 과정에서 당의 신라 공격 가능성

을 고려하지 않고 대비책을 마련하지 않아 신라를 멸망의 위기에 빠뜨릴 뻔하였던 외

교를 지적하면서 무열왕을 뛰어난 외교력을 가진 인물로 과한 칭송을 하는 것은 재고

의 여지가 있다고 하였다(이민수, 앞의 논문, 2019, 400쪽. 주 86) 참조). 이러한 견해

는 현재의 결과론적 관점에서 파악하여 지나치게 확대해석한 것이 아닐까 한다. 오히

려 변화가 심한 국제관계에서 외교의 어려움을 보여주는 사례로 이해해야 할 것이다.

제30호

138

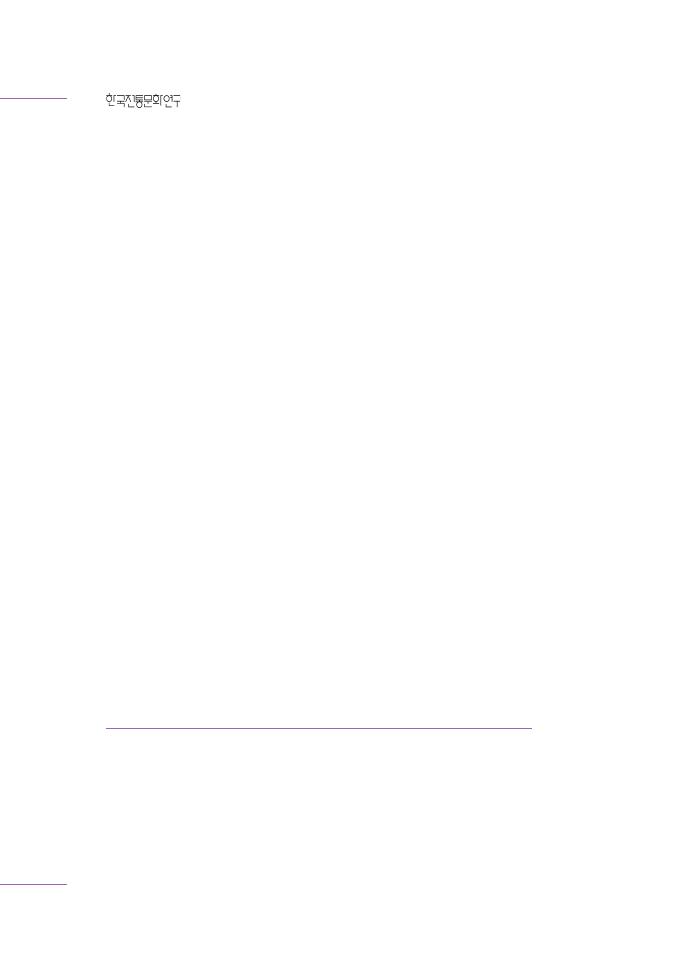

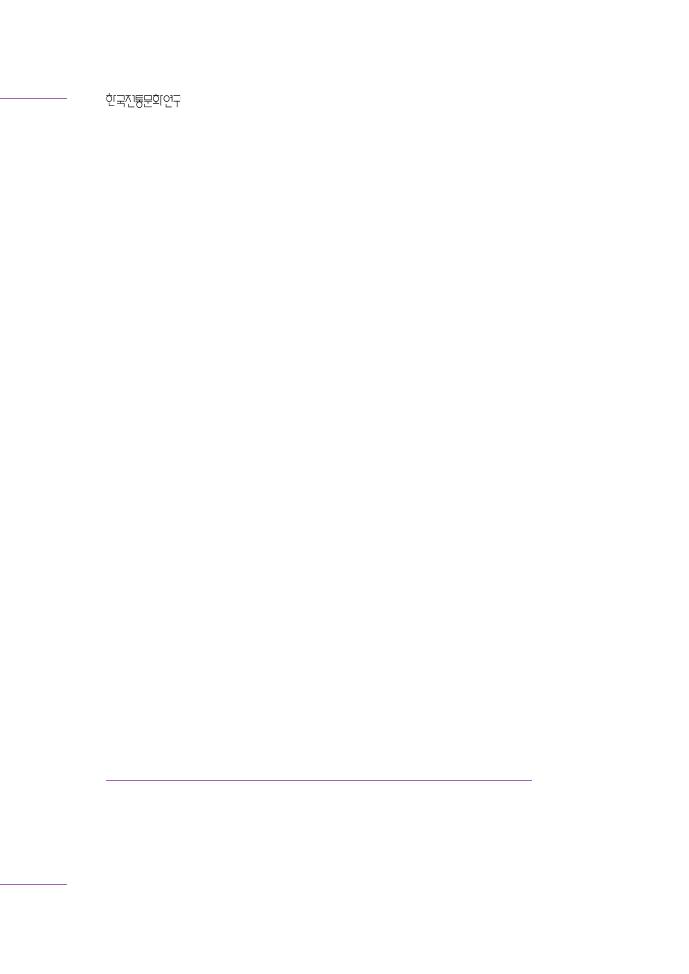

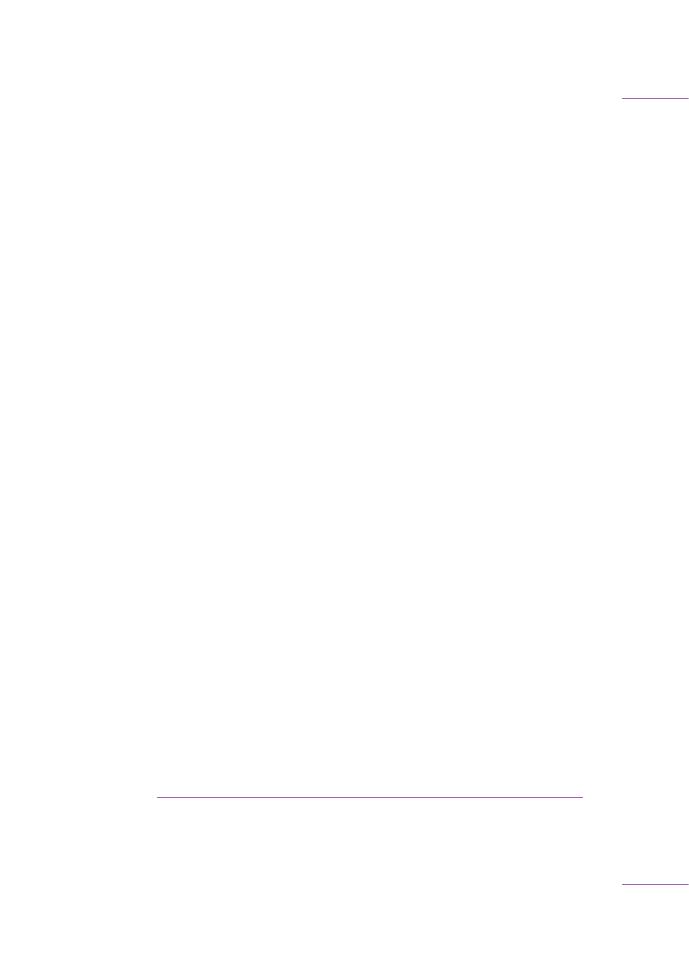

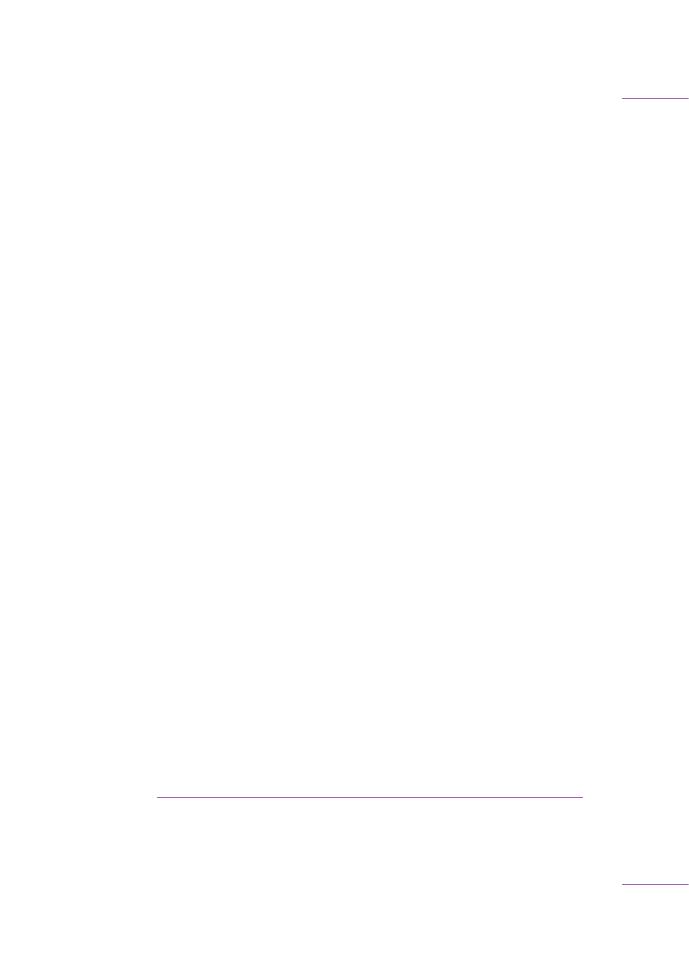

순번

연 대

국 명

전 거

비 고

연

월

신라

백제

고구려

당

1

649 (정월)

(김춘추와 당

태종의 1차 면담)

사기 신본

(나당동맹

성립)

2

(2)

(김춘추와 당

태종의 2차 면담)

사기 신본

3

2

김춘추가 환국함

원귀

4

5

당 태종이 죽음

당 태종이 죽고,

고종이 즉위함

사기 고본,

당서, 통감

나당동맹이

중단됨

5

8

백제가 7성을

함락시켰지만,

이김

신라의 7성을

빼앗았지만, 패함

사기

신본·백본

6

650

6

진골에게 아홀을

지니게 함

사기 신본

7

(6)

김법민이 당에

「

태평송」을 바침

보덕화상이

완산으로 옮김

김법민이

「

태평송」을 바침

사기

신본·고본

, 당서 신전

8

시세 중국의 영휘 연호

사용함

사기 신본

`

9

651 정월 하정례를 실시함

사기 신본

10

2

집사부를 설치함

사기 신본

11

김인문이 당에

숙위함

당 고종이 조서를

내림

백제 의자왕에게

조서를 내림

사기

신본·백본

, 당서 백전

12 652 정월

당에 조공함

당에 조공함

당에 조공함

사기

신본·백본

·고본

13 653

8

왜와 우호를 통함

사기 백본

14

11

당에 금총포를

바침

사기 신본

15 654

4

진덕왕이 죽고

무열왕이 즉위함

신인이 패망할

것을 예언함

사기

신본·고본

16

5

이부방격 60여

조를 수정함

사기 신본

17

10

거란을 쳤지만

패함

사기 고본

18

당이 무열왕을

책봉하자 감사를

표함

진덕왕을

거애하고,

무열왕을 책봉함

사기 신본,

당서 신전

19 655 정월

고구려가

백제·말갈과

백제·말갈과

신라의 북쪽

벡제·고구려·

말갈이 신라

사기

신본·고본

사기

백본에는

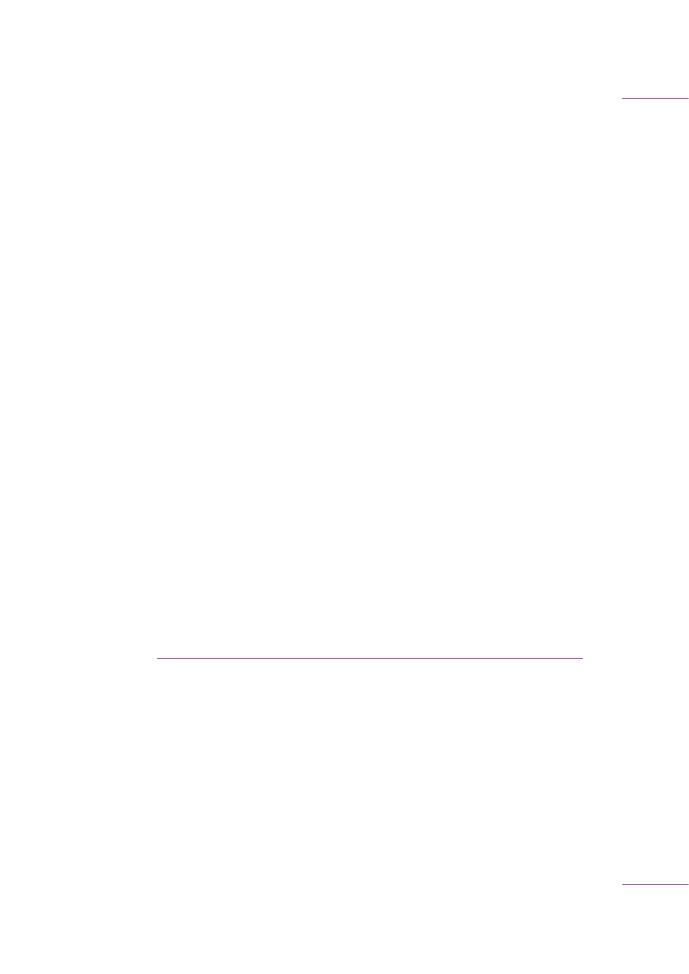

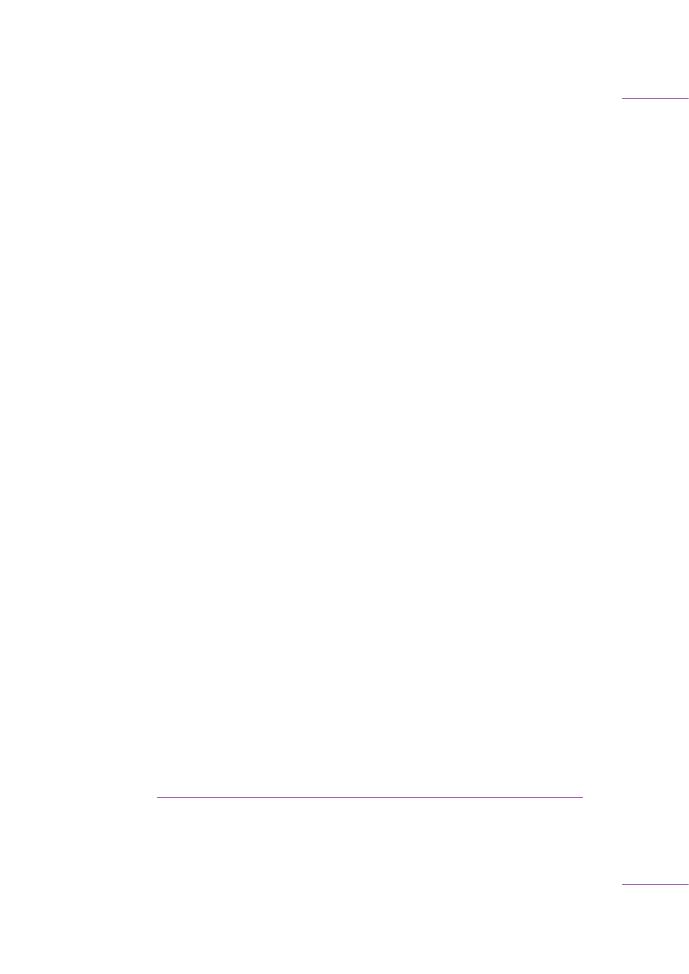

<표>

제2차 나당동맹의 성립 과정

나당동맹의 전개 과정

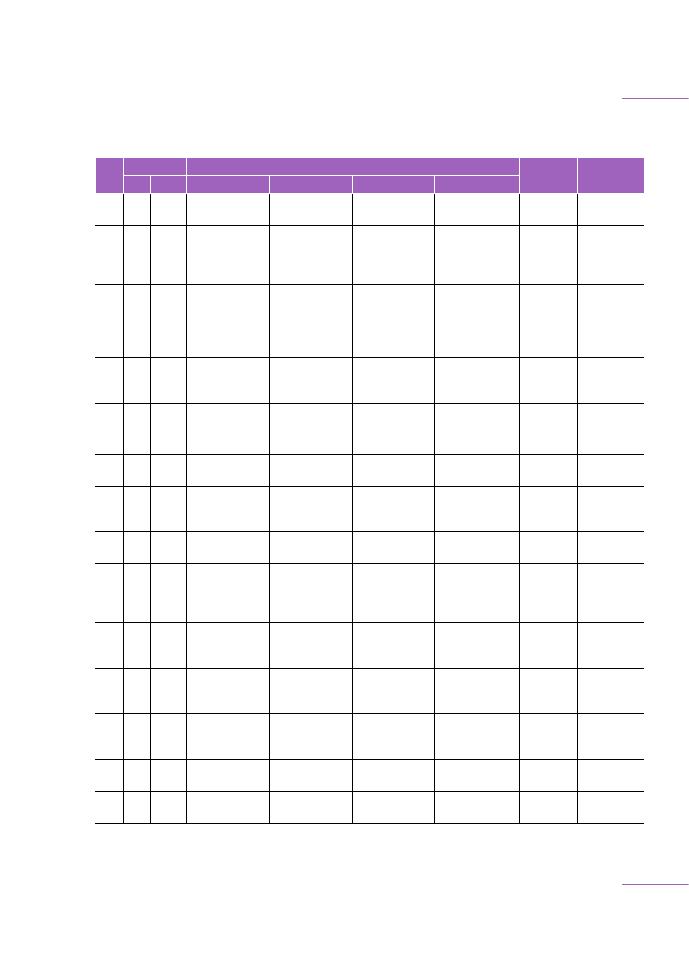

139

순번

연 대

국 명

전 거

비 고

연

월

신라

백제

고구려

당

북쪽 변경의

33성을 탈취함

변경의 33성을

빼앗음

북계의 30여 성을

함락함

, 당서

신전·백전 8월로 기록됨

20

정월

무열왕이 당에

구원을 요청함

김춘추가 당에

구원을 요청함

김춘추가 구원을

요청함

사기

신본·고본

, 당서

신전·백전

21

2

태자궁을

사치스럽고

화려하게

수리하고

망해정을 세움

사기 백본

22

2

당의

정명진·소정방

이 공격함

사기 고본

사기

신본에는

3월로 기록됨

23

3

당의 정명진·

소정방이

고구려를 공격함

사기 신본

사기

고본에는

2월로 기록됨

24

(3)

법민을 태자로

삼음

사기 신본

25

5

붉은색 말이

오함사에서

울다가 죽음

사기 백본

26

5

당의 정명진 등과

싸움

사기 고본

27

8

고구려·말갈과

신라의 30여 성을

깨뜨림

사기

신본·고본

에는 정월로

기록됨

28

8

김춘추가 당에

30여 성의 함락을

알림

29 656

3

의자왕이 주색에

빠지자 성충이

간언함

사기 백본

30

김인문이 당에서

돌아오자 군주로

삼음

사기 신본

31

7

문왕이 당에

조공함

사기 신본

32

12

당의 황태자

책봉을 축하함

사기 고본

제30호

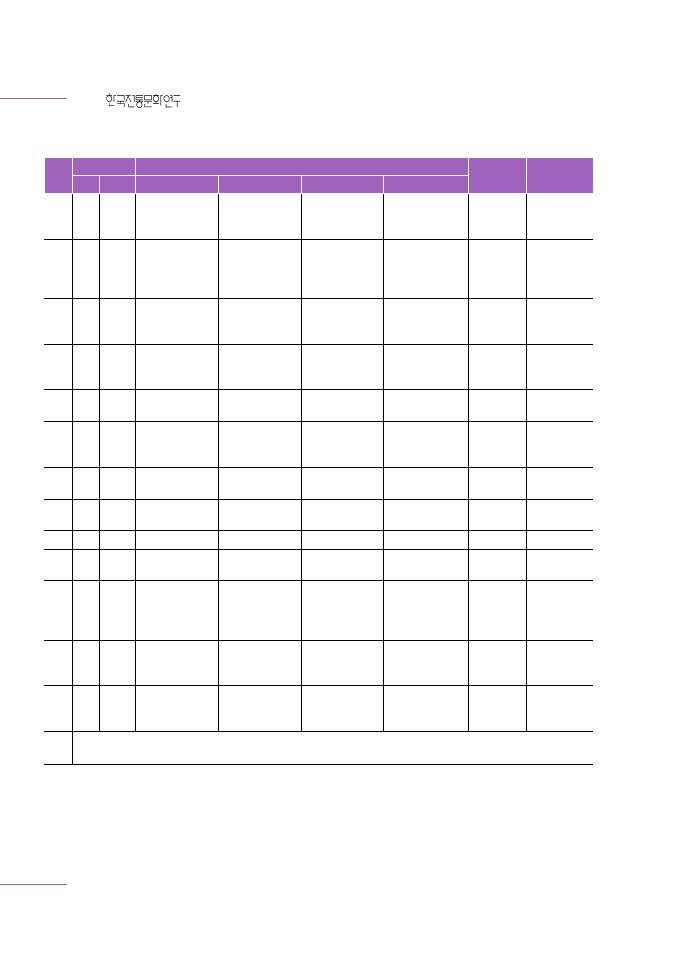

140

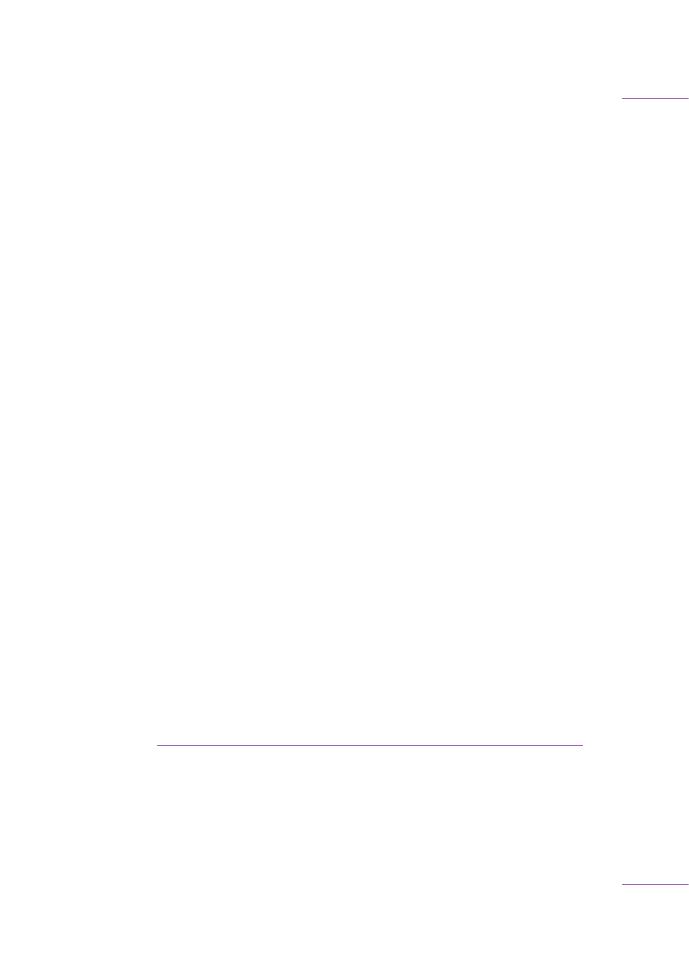

순번

연 대

국 명

전 거

비 고

연

월

신라

백제

고구려

당

33 657 정월

의자왕의 서자

41명을 좌평으로

삼음

사기 백본

34 658

3

하슬라 소경을

주로 삼고,

실직을 북진으로

삼음

사기 신본

35

6

당의

정명진·설인귀

가 공격함

사기 고본

36 659

2

여러 마리의

여우가 궁궐로

들어옴

사기 백본

37

4

태자궁의 암탉이

참새와 교미함

사기 백본

38

4

백제를 치려고

당에 군사를

요청함

신라의 독산성과

동잠성을 침

사비하에서 큰

물고기가 죽음

사기

신본·백본

39

4

장손무기가

유배됨

통감

40

5

사비하에서 큰

물고기가 죽음

사기 백본

41

7

장손무기가 죽음

통감

42

8

여자의 시체가

생초진에 떠오름

사기 백본

43

9

궁중의

회화나무가 울고,

귀신이 길에서

울음

사기 백본

44

10

장춘·파랑이

당군의 파병

소식을 알려줌

사기 신본

45

11

당의 설인귀 등과

황산에서 싸워

이김

사기 고본

범례 사기 신본

·고본·백본〓뺷삼국사기뺸 신라본기·고구려본기·백제본기, 당서 신전·백전〓뺷구당서뺸 신라전·백제전,

원귀〓뺷책부원귀뺸, 통감〓뺷자치통감뺸

( )는 추정

나당동맹의 전개 과정

141

IV. 맺음말

나당동맹은 649년에 성립되었다가 당 태종의 죽음 등 당시 당의

대내외적인 정세의 변화로 655년에 신라가 당에 구원을 요청하기 이

전까지는 사실상 중단되었다. 그리고 655년에 당이 고구려를 공격한

이후부터는 명목적인 상태로 유지되었는데, 659년에 신라가 백제를

정벌하기 위하여 당에 군사를 요청하면서 재성립된 것으로 이해된다.

이것을 제1차 나당동맹과 제2차 나당동맹으로 구분할 수 있다.

나당동맹은 크게 진덕왕대와 무열왕대의 2시기로 구분할 수 있다.

진덕왕대와 무열왕대의 가장 큰 차이는 김춘추의 신분 변화에서 발생

하는 것으로, 이것은 나당관계에도 그대로 적용되었다. 또한 진덕왕대

에는 김춘추의 활동에 일정한 한계가 작용하였지만, 무열왕대는 이전

보다 좀 더 적극적으로 대당외교를 전개하였다. 나당동맹은 기본적으

로 정치동맹과 군사동맹의 성격뿐만 아니라 당제를 수용하여 신라의

제도와 문화의 발전에 영향을 끼친 문화동맹의 성격을 가지고 있다.

655

년부터 백제는 사치와 향락에 빠지면서 대내적으로 어지러운

상황이 계속되었다. 이에 무열왕은 659년에 김인문을 당에 사신으로

파견하여 군사를 요청하였다. 김인문은 당 고종에게 백제의 대내적인

상황에 대하여 설명하고, 나당동맹의 재성립을 제의하면서 당의 대외

정책을 전환시키는 데 중요한 계기를 마련하였다.

당은 ‘고구려 선공’에서 ‘백제 선공’으로 전략을 변경하면서 백제

를 정벌한 이후에 백제 고지에 도호부의 설치를 논의하였다. 그리고

제30호

142

동맹 상대인 신라마저 정벌하는 문제도 논의한 것으로 추정된다.

당이 백제 고지에 도호부를 설치하였을 때 신라의 반응에 대한 기록이

없는데, 이것은 신라가 사전에 이미 알고 있었다는 것을 의미한다. 아마

도 그 시기는 649년에 제1차 나당동맹이 성립할 때부터였던 것이 아닐

까 한다. 당 태종은 고구려와 백제를 정벌한 이후 이에 반발하는 유민들

을 평정하기 위하여 양국의 고지에 도호부의 설치를 제안하였고, 김춘추

는 이 문제를 당을 이용하여 해결하려고 하였던 것 같다. 즉 김춘추가 당

태종의 의도를 파악하고 있었음에도 불구하고 그의 제안을 수용하였던

것은 현실적인 어려움을 해결하기 위한 고육지책이었던 것으로 보인다.

당의 신라 정벌과 관련되어 주목되는 인물은 김인문이지만, 그도

처음부터 당이 신라를 정벌하는 계획을 알지는 못하였던 것으로 보인

다. 그러나 시간이 지나면서 당이 신라까지 정벌하려고 한다는 사실

을 알게 되었고, 6월 21일에 덕물도에서 당의 신라 정벌과 관련된 계

획을 김법민에게 전달하였을 것으로 추정된다.

나당동맹은 649년에 성립하였지만, 당 태종의 죽음 이후에 사실상

중단되었다가 659년에 재성립되었다. 따라서 나당동맹은 두 차례에

걸쳐서 이루어진 것으로 이해된다. 649년 제1차 나당동맹은 김춘추

와 당 태종에 의해서 성립되었고, 659년 제2차 나당동맹은 김춘추의

아들인 김인문과 당 태종의 아들인 당 고종에 의해서 성립되었다. 따

라서 나당동맹은 김춘추와 김인문, 당 태종과 당 고종의 부자들에게

계승되었다. 그리고 649년 제1차 나당동맹은 ‘고구려 선공’이었지만,

659

년 제2차 나당동맹은 ‘백제 선공’으로 변하였다.

나당동맹의 전개 과정

143

참고문헌

사료

뺷삼국사기뺸

뺷구당서뺸

뺷신당서뺸

뺷당회요뺸

뺷자치통감뺸

단행본

권덕영, 뺷고대한중외교사뺸, 일조각, 1997.

노중국, 뺷백제부흥운동사뺸, 일조각, 2003.

노태돈, 뺷삼국통일전쟁사뺸, 서울대 출판문화원, 2008.

이호영, 뺷신라삼국통합과 여ㆍ제패망원인연구뺸, 서경문화사, 1997.

장원섭, 뺷신라 삼국통일 연구뺸, 학연문화사, 2018.

장창은, 뺷고구려 남방 진출사뺸, 경인문화사, 2014.

주보돈, 뺷김춘추와 그의 사람들뺸, 지식산업사, 2018.

논문

김덕원, 「나당동맹의 성립 과정」, 뺷민족문화연구뺸 95, 2022.

______,

「신라 중대 초 당제의 수용과 정비」, 뺷신라사학보뺸 49, 2020.

김복순, 「삼국의 첩보전과 승려」, 뺷가산이지관스님화갑기념논총 한국불교문화사상사뺸

(

상), 1992.

김영수, 「고대 첩자고」, 뺷군사뺸 27, 1993.

______,

「김유신의 첩자활용과 첩보술에 관한 일연구」, 뺷군사뺸 62, 2007.

김진한, 「「답설인귀서」에 보이는 신라ㆍ당 밀약 기사의 사료적 검토」 뺷인문논총뺸

71-1, 2014.

박찬흥, 「장의사의 창건 배경과 장춘랑파랑설화」, 뺷서울과 역사뺸 96, 2017.

방용철, 「연개소문 집권기 고구려의 정치 운영」, 경북대 박사학위논문, 2017.

방향숙, 「당 태종ㆍ고종대 한반도 정책과 백제의 위상 –당 태종ㆍ고종본기를 중심으로

-

」, 뺷백제학보뺸 27, 2019.

제30호

144

방향숙, 「백제고토에 대한 당의 지배체제」, 뺷이기백선생고희기념 한국사학논총뺸 (상),

일조각, 1994.

선봉조, 「7세기 제ㆍ려동맹 연구」, 한국학중앙연구원 박사학위논문, 2017.

윤성호, 「신라의 한강유역 영역화 과정 연구」, 고려대 박사학위논문, 2017.

윤성환, 「650년대 중반 고구려의 대외전략과 대신라공세의 배경」, 뺷국학연구뺸 17,

2010.

이도학, 「나당동맹의 성격과 소정방피살설」, 뺷신라문화뺸 2, 1985.

이문기, 「648ㆍ649년 신라의 대백제전 승리와 그 의미」, 뺷신라문화뺸 47, 2016.

이민수, 「백제 멸망기 당의 신라 침공 계획」, 뺷한국고대사탐구뺸 33, 2019.

임대희, 「당 고종 통치전기의 정치와 인물」, 뺷김문경교수정년퇴임기념 동아시아사 연

구논총뺸, 혜안, 1996.

정원주, 「고구려 멸망 연구」, 한국학중앙연구원 박사학위논문, 2013.

조재우, 「「유인원기공비」의 해석과 당조의 백제고토 지배방식」, 뺷사림뺸 61, 2017.

주보돈, 「7세기 나당관계의 시말」, 뺷영남학뺸 20, 2011.

______,

「나당동맹의 시말」, 뺷대구사학뺸 126, 2017.

최현화, 「7세기 중엽 당의 한반도 지배전략」, 뺷역사와 현실뺸 61, 2006.

최호원, 「고구려 후기 국내정세와 신라관계」, 고려대 박사학위논문, 2020.

한준수, 「신라 문무왕대 삼국통일의 완성과 수군의 활약」, 뺷신라문화뺸 59, 2021.

나당동맹의 전개 과정

145

논문 투고일 : 2022.09.19 심사 완료일 : 2022.11.11 게재 확정일 : 2022.11.14

Abstract

The development process of Silla and Tang Alliance

Kim, Deok-won Department of History, Myungji University

The Silla and Tang Alliance, established in 649, was actually discontinued after the

death of Tang Taizong and re-established about 10 years later, in 659. Thus, the Silla

and Tang Alliance was made on two occasions, and this is called the First Silla and Tang

Alliance and the Second Silla and Tang Alliance.

Since 655, Baekje had been in a chaotic situation. In 659, King Muyeol sent Kim

In-mun as an envoy to Tang to propose the re-establishment of the Silla and Tang

Alliance and Tang Gaozong accepted it to re-establish the Silla and Tang Alliance.

The first Silla and Tang Alliance, rebuilt in 649, changed its strategy to 'first attack

Goguryoe' and the second Silla and Tang Alliance, rebuilt in 659, changed its strategy

to 'first attack Baekje'. After conquering Baekje, the issue of installing the Tohobu on

Baekje Heights and defeating Silla was discussed.

After defeating Goguryo and Baekje, Tang Taizong proposed the installation of the

protectorate in both countries, and Kim Chun-chu accepted this. Kim Chun-chu

thought it practically difficult to suppress the resistance of the peoples of the two coun-

tries and took advantage of Tang to solve the problem. The plan for Tang to defeat Silla

was communicated to Silla by Kim In-mun.

Keywords Silla and Tang Alliance, Kim Chun-chu, Kim In-mun, Tang Taizong,

Tang Gaozong